校企聯合培養高層次國防科技人才淺析

蔣薇 洪華杰 蘇紹璟

[摘 要] 校企聯合是培養高層次科技創新人才的有效途徑,在國內外有豐富的實踐經驗。通過對國內外著名高校校企聯合培養科技人才的主要模式進行調研,總結目前校企聯合培養模式的特征與經驗,剖析在校企選擇、校企雙方優勢發揮和高層次人才培養方面存在的問題;在此基礎上針對校企聯合培養高層次國防科技人才的需求,提出選擇“三全”高水平綜合大學和“兩厚一新”地方企業進行聯合、高校聚焦國防需求及時調整專業設置和多措并舉持續推進高層次人才培養等對策建議。可為我國實施校企聯合培養國防科技人才提供一定的參考。

[關鍵詞] 校企聯合;培養模式;國防科技人才

[基金項目] 2020年度湖南省教育廳湖南省學位與研究生教育改革研究項目“無人系統領域軍民融合高層次國防科技人才培養體系研究”(2020JGZD001)

[作者簡介] 蔣 薇(1987—),女,廣西桂林人,博士,國防科技大學智能科學學院講師,主要從事無人平臺智能感知技術研究;洪華杰(1976—),男,山東榮成人,博士,國防科技大學智能科學學院研究員,主要從事無人系統智能載荷技術研究;蘇紹璟(1973—),男,江西南昌人,博士,國防科技大學智能科學學院教授,主要從事無人平臺智能感知技術研究。

[中圖分類號] C961[文獻標識碼] A[文章編號] 1674-9324(2023)29-0005-04 [收稿日期] 2022-08-27

一、概述

高層次國防科技人才可以為建設中國國防科技工業體系提供智力支持和創新引領。國防軍工企業應該與具有較高技術創新研發能力的高等院校開展人才培養合作,實現資源優勢互補,以提高軍工企業自身的創新能力和技術研制能力。這樣既可以避免高校和科研院所研究的技術脫離國防和軍工企業的實際需要,僅憑主觀意愿立項,使得技術創新研發有更明確的目的性和方向性;又可以充分調動和發揮各創新主體在技術和人才等資源方面的優勢,共同促進軍民兩用技術的創新。

幾十年來,我國不斷探索校企合作培養國防科技人才的模式,取得了一定的成效[1-6]。據不完全統計,僅“十二五”期間,國防特色高校和共建高校向軍工行業累計輸送畢業生近12.5萬人[7]。但是在校企合作培養國防科技人才方面仍然存在校企合作不暢、各自優勢發揮不明顯和高層次人才培養欠缺等問題,因此,在已有校企聯合人才培養機制基礎上,亟須探索發展更適合現代國防科技自主創新的校企聯合培養人才模式。本文在歸納總結國內外現有校企聯合培養科技人才的主要模式的基礎上,分析其中凸顯的問題和矛盾,對可能的解決方案進行了初步的思考。本文組織結構如圖1所示。

二、校企聯合培養科技人才的主要模式

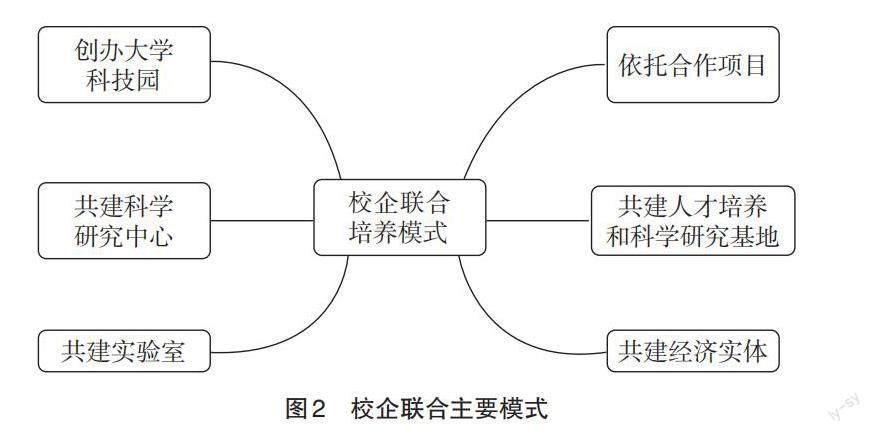

校企聯合培養創新人才在國內外都有豐富的實踐經驗[8-9],培養模式主要可總結為6種,如圖2所示。一是以項目為依托,校企聯合培養人才,這種模式以企業或企業和大學共同提出的科研項目為紐帶,將大學與企業結合在一起,實現優勢互補。二是校企聯合設立人才培養和科學研究基地,這種模式的特點在于實行雙導師制,將校方導師理論研究優勢和企方導師科研實踐優勢結合,借助基地加強研究生科研創新能力的培養。三是校企聯合建立經濟實體培養人才,由校企雙方合作成立董事會管理業務,這種模式下校企雙方聯系緊密、實操性強,極大地調動了科技人員的積極性,實現了資源優化配置。四是校企聯合創辦大學科技園培養人才,這種模式注重與地方政府、企業、社會機構的合作,增加了研究生創業的機會,加速了研發項目成果的孵化。五是校企共建科學研究中心聯合培養人才,該模式主要由大學和企業共建研究中心,政府給予支持和指導[10]。六是校企共同建設實驗室培養人才,這種模式圍繞校企共同關注的課題建設實驗平臺,對人才創新能力和團隊協作能力的提升有極大的幫助[11]。

三、校企聯合培養科技人才存在的問題

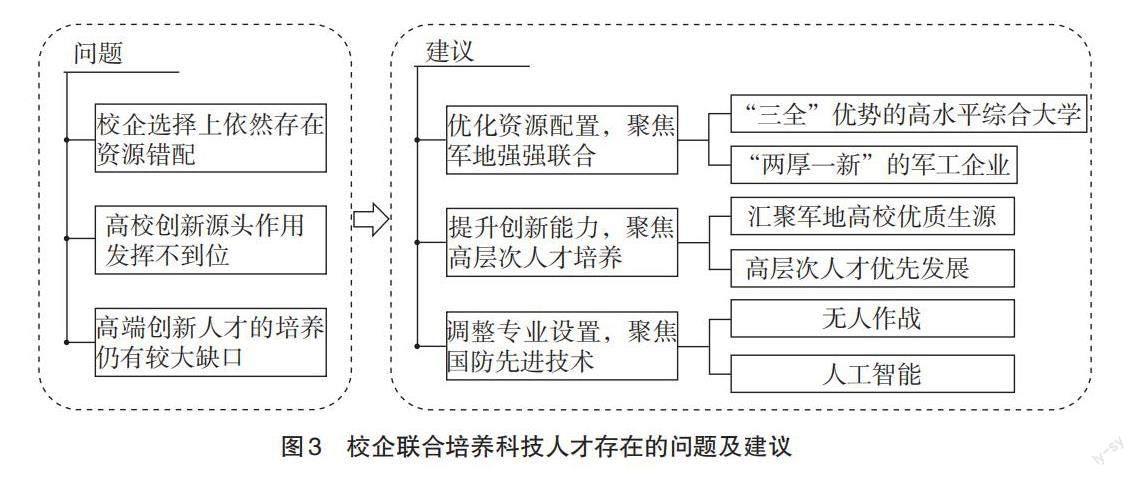

經過長期的探索與實踐,國內外校企聯合培養科技人才及國防科技人才都有著豐富的形式,也取得了很大的成效。但是仍然存在一些制約校企聯合培養高科技人才持續向好發展的問題,如圖3所示。

(一)校企選擇上依然存在資源錯配

在高校普遍實施校企聯合培養人才模式,應充分發揮高校和企業各自的優勢來開展差異化聯合培養,實現人才培養與國防需求之間的有效對接;但是差異化校企聯合培養模式對校企資源整合的要求相對較高。而校企雙方合作培養人才,尤其是高層次國防科技人才,除了要考慮校企雙方在國防科技領域是否能夠進行有效合作外,還需考慮社會各方面因素和政策的限制[12]。因此,選擇合適的校企合作方,在實際實施時存在一定難度,往往很難達到最優化合作配置。

(二)高校創新源頭作用發揮不到位

高校是國家創新體系的重要組成部分,只有把培養人才資源和增強創新動力結合起來,才能有效支撐我國教育和國防科技的發展。在當前的校企聯合培養模式中,很多都是以項目為紐帶將校企聯系起來,學生在高校進行前沿創新研究比較少,只是為做項目而做項目,屈從于雙方合作的項目需求。實際上,在校企聯合培養人才的模式中,學生應該主要在校開展前沿研究,發揮高校作為創新源頭的作用。

(三)高端創新人才的培養仍有較大缺口

我國“戰略科學家、科技帥才還比較稀缺,新興學科和前沿領域的領軍拔尖人才數量還不多,特別需要像錢學森、錢三強、鄧稼先那樣的世界頂尖科學家”[13]。當前在國防科技工業領域,高層次科技創新人才不足、人才流失及科研能力下降等風險都不容忽視。我國的校企聯合培養已經做出了很多有益探索,取得了不錯的成就,但是在高端創新人才培養方面和世界先進水平相比仍有較大差距。我們亟須探索更符合高端創新人才培養的模式與路徑。

四、校企聯合培養科技人才的建議

結合國內外校企聯合培養創新人才的不足和國防科技領域的固有特點,針對校企聯合培養高層次國防科技人才提出三點建議。

(一)優化資源配置,聚焦軍地強強聯合

國防科技領域具有高度智能、高度綜合的顯著特點,決定了相關人才必須具備寬廣的知識體系、厚實的科技基礎和全面的綜合素質,培養人才更加依賴于綜合性學科體系和綜合化育人環境支撐。從校方來說,應選擇具有“三全”優勢的高水平綜合大學:一是學科門類齊全,主要學科覆蓋國防科技關鍵領域和前沿領域,在與人才培養密切相關的信息技術、航天技術、電子技術等方面具有學科優勢;二是科研功能齊全,主要領域立于國防科技前沿,與新型作戰力量建設結合緊密,與全軍部隊和國防工業部門有著廣泛穩定的合作關系,建設有一批高水平實驗室;三是人才培養類型層次齊全,人才培養條件比較先進完備,具有比較好的綜合育人環境。從企業方來說,應該選擇“兩厚一新”的地方企業,特別是軍工企業,具有雄厚的發展基礎及最新研究方向,還要具有深厚的保軍報國、強企富民的責任擔當與家國情懷。此外,校企雙方應廣泛調研,深入交流合作存在的痛難點及解決辦法、雙方各自的優勢方向和可能的合作點,助力高水平綜合大學和優秀企業聯合建設國防科技高端人才培養基地。

(二)調整專業設置,聚焦國防先進技術

當今世界,世界主要國家都在搶占包括國防科技在內的科學技術制高點。科學技術是軍事發展中最活躍、最具革命性的因素,每一次的重大科技進步和創新都會引起戰爭形態和作戰方式的深刻變革,推動軍事革命的產生與發展。國防科技自主創新就要求自力更生,引領前沿。為此,在校企聯合培養國防科技人才中,要著眼長遠發展,聚焦國防科技先進技術,在無人作戰、人工智能等領域及早設計形成支撐人才培養的學科專業體系。

(三)提升創新能力,聚焦高層次人才培養

高層次人才培養是一項系統、長期的復雜工程,應該多措并舉持續發力:一是把匯聚軍、地高校優質生源作為戰略工程,統籌全軍力量加強生源基地建設,切實把尖子生源吸引到與國防科技發展密切相關的學科專業中來,重點吸引國內“985”高校或相關學科排名全國前10的高校優秀研究生,參與國防科技工業校企聯合培養。二是樹立高層次人才優先發展的理念,在資源與政策保障方面有所傾斜。三是實行合作式培養,通過校企聯合開展重大科研項目攻關和完成重大任務,鍛造培養一批高層次人才團隊。

結語

我國有數千所高校,加上很多地方企業具有雄厚的科技基礎和光榮的傳統,校企雙方應該廣泛開展調研,秉承優勢互補、資源共享、互惠雙贏、共同發展的原則,在聯合申報項目、聯合開展裝備研發及聯合人才培養等方向開展深入交流,建立人才合作培養機制,共同擬訂人才培養計劃,實施共同定向培養,在國防科技領域開展高層次人才培養專項計劃,提升國防科技工業領域人才素質,推進裝備信息化、無人化、智能化進程。

參考文獻

[1]谷摧摧.研究生協同培養機制構建研究[D].鎮江:江蘇大學,2018.

[2]梅陽.進一步完善軍民融合人才培養研究[J].國防科技,2015,36(5):14-18.

[3]常靜,張旭鳳,孫杰.地方高校產學研聯合人才培養模式研究[J].北京教育(高教),2017(12):44-46.

[4]王慶洲.高校“訂單+聯合”人才培養模式研究:基于創新視角[J].現代交際,2018(5):133-134.

[5]王美嬌.高校產學研聯合人才培養模式研究[J].黑龍江科學,2018,9(7):14-15.

[6]葛曉鳴.應用型大學校企聯合人才培養模式研究及實踐[J].長春大學學報,2019,29(4):76-80.

[7]張建衛,宣星宇,李海紅,等.新中國成立70年來高校國防科技人才培養制度:變遷邏輯與發展走向[J].中國高教研究,2019(11):13-20.

[8]董美玲.“斯坦福—硅谷”高校企業協同發展模式研究[J].科技管理研究,2011,31(18):64-68.

[9]翟童.發達國家研究型大學向創業型大學轉型的探索及啟示:以加州大學為例[J].黑河學院學報,2018,9(1):18-19.

[10]劉娟.國外產學研聯合培養研究生的主要模式及策略研究[J].職業技術教育,2009,30(28):84-89.

[11]鄧秋實.校企深度合作辦學機制的探究[D].哈爾濱:哈爾濱理工大學,2014.

[12]廖清云.研究型大學校企聯合培養拔尖創新人才模式研究[D].廣州:華南理工大學,2020.

[13]張煌,傅中力,劉軼丹.中國國防科技創新人才的發展瓶頸與對策分析[C]//中國科學技術協會,清華大學.第十七屆21世紀繼續教育論壇論文集[出版者不詳],2017:334-338.

Analysis of Joint Training of? High-Level Defense Science and Technology Talents by Universities

and Enterprises

JIANG Wei, HONG Hua-jie, SU Shao-jing

(College of Intelligence Science and Technology, National University of Defense Technology, Changsha, Hunan 410073, China)

Abstract: Joint university-enterprise is an effective way to cultivate high-level scientific and technological innovation talents, and has rich practical experience at home and abroad. By investigating the main modes of joint cultivation of science and technology talents in famous universities at home and abroad, we summarize the characteristics and experiences of the current joint cultivation modes, and analyze the problems in the selection of universities and enterprises, the utilization of advantages of both sides and the cultivation of high-level talents. On this basis, in view of the demand for joint training of high-level national defense science and technology talents by universities and enterprises, we propose countermeasures such as choosing “three comprehensive” high-level comprehensive universities and “two thick and new” local enterprises for joint training, timely adjustment of professional settings by colleges and universities focusing on national defense needs and continuous promotion of high-level talents training by multiple measures to provide some reference for the implementation of joint cultivation of national defense science and technology talents in our country.

Key words: university-enterprise cooperation; training mode; national defense science and technology talents