吉林市鄉村人口變遷與鄉村振興對策研究

徐雪嬌

鄉村人口作為農業經濟發展的重要影響因素之一,對社會主義新農村的建設起著關鍵作用。[1]鄉村人口是鄉村振興建設的重要力量,[2]因此,鄉村人口變遷對于鄉村振興建設具有重要影響。[3]近些年,吉林市政府著重開展鄉村振興工作,以產業興旺來推動發展,使得吉林市的大米、木耳等農產品在農產品市場中的競爭力不斷提升,在鄉村品牌建設上取得了豐碩成果。鄉村振興戰略的全面推進,為吉林市農村勞動力轉移提供了新的發展空間。鄉村人口變遷已成為制約吉林市鄉村振興發展的重要影響因素,但既有研究對此的關注略顯不足。鑒于此,本研究基于吉林市第六次人口普查和第七次人口普查數據,深入剖析吉林市鄉村人口變遷現狀,探索對吉林市鄉村振興的影響,并從人口變遷視角提出吉林市鄉村振興的對策建議,試圖為吉林市農村經濟發展貢獻力量,為吉林市踐行鄉村振興戰略提供對策進路。

一、吉林市鄉村人口變遷現狀

對比第六次和第七次人口普查數據可以發現,近十年來,吉林市鄉村人口的數量、結構、家庭規模、教育程度等方面均發生了變化,情況如下:

(一)鄉村人口流失情況嚴重

第七次人口普查數據顯示,吉林市鄉村人口為1 322 287人,而第六次人口普查鄉村人口為1 927 091人,可見,第七次人口普查比第六次人口普查時減少604 804人,下降31.38%。這說明,吉林市鄉村人口流失嚴重,鄉村勞動力的流失在很大程度上會影響到吉林市鄉村振興發展。吉林市鄉村人口變遷的具體情況,如表1所示。

表1 吉林市鄉村人口變遷情況

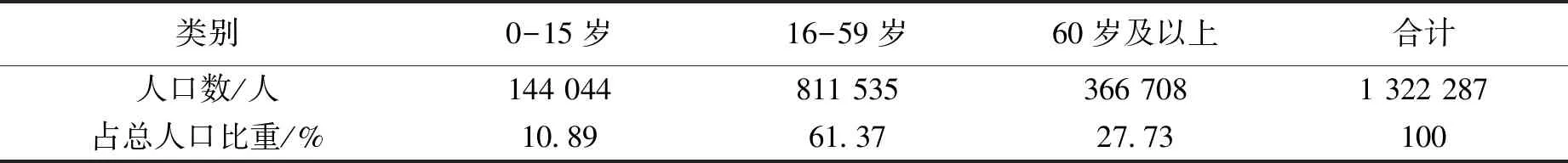

(二)鄉村人口呈現老齡化特征

人口年齡結構反映了一個地區各年齡段人口的占比,在老齡化嚴重的地區,人口結構往往呈現頭重腳輕的狀態。吉林市鄉村人口中,60歲及以上人口數量為366 708人,占鄉村總人口的27.73%;16—59歲人口811 535人,占鄉村總人口的61.37%;0—15歲人口144 044人,占鄉村總人口的10.89%。吉林市鄉村人口年齡的具體情況如表2所示。

表2 吉林市鄉村人口年齡情況

吉林市鄉村人口結構中占最大比例的是青壯年人口,卻呈逐年減少態勢;老齡人口比重雖然不大,但呈逐年增加態勢,少年人口比重呈逐年減少態勢。隨著吉林市人口的變遷,鄉村人口老齡化現象可能會越來越明顯,農村地區16—59歲人口需要承擔的老年撫養比(非勞動年齡人口數中老年部分對勞動年齡人口數之比)會進一步加大,相比之下,人口年齡結構中青壯年勞動力占比處于萎縮的狀態,這表明生育人口年齡的數量在不斷降低,長遠來看對人口增長會有明顯的負影響。

(三)鄉村人口性別比相對合理

人口性別結構是指在一定時期內,一個地區的人口構成中,男性或女性各在其總人口中的比例,通常用 “性別比”來衡量,可以用來反映該地區人口的性別結構是否合理或協調。根據第七次人口普查結果,吉林市鄉村人口中,男性為682 950人,女性為639 337人。吉林市鄉村人口性別比(女=100)為106.82,這說明,吉林市鄉村人口中,男性的人口數量略高于女性。聯合國將出生人口性別比的正常值設定為103—107(即每出生100個女孩,相應出生103—107個男孩),其他值域則被視為異常。吉林市鄉村人口性別比例處于合理范圍,但是接近107,還應保持警惕。

(四)鄉村人口家庭規模普遍較小

第七次人口普查數據顯示,吉林市現有農村家庭戶戶數為541 756戶,其中一人戶占比24.48%,二人戶占比為38.49%;三人戶占比為21.42%,四人戶占比為9.53%;五人戶占比為4.14%;六人戶占比為1.54%。比重最多的分別是二人戶、一人戶和三人戶,這說明,當前吉林市鄉村人口家庭規模普遍較小。吉林市鄉村人口家庭規模結構如表3所示。

表3 吉林市鄉村人口家庭規模結構

(五)鄉村勞動力人口受教育程度亟待提升

根據第七次人口普查結果,對吉林市3歲及以上鄉村人口受教育程度進行統計。3歲及以上鄉村人口共計1 306 668人,其中,初中學歷者人數最多,為564 194人,其次是小學學歷,為493 711人,受過高等教育的人較少。由此可見,吉林市農村勞動力素質及教育程度普遍不高,亟待進一步提升。吉林市鄉村人口受教育程度具體情況如表4所示。

表4 吉林市鄉村人口受教育程度情況

吉林市15歲及以上鄉村人口總數為1 188 825人,其中,男性613 818人,女性575 007人。文盲人口共計37 322人,其中,男性11 946人,女性25 376人。整體上看,鄉村文盲人口在鄉村總人口中的占比并不高,但是,仍然需要進一步提升鄉村教育,提升農村勞動力素質。具體情況如表5所示。

表5 吉林市鄉村文盲人口狀況

(六)鄉村新出生人口較少,出生人口性別比偏高

第七次人口普查數據顯示,2019年11月1日至2020年10月31日期間,吉林市鄉村出生人口總計403人,其中男性213人,女性190人,出生人數性別比為112.11(女=100)。從數據結果中可以看出,吉林市鄉村人口的新出生人口數較少,且出生人口性別比偏高,這很可能會影響到未來吉林市鄉村地區的勞動力供給情況以及婚姻狀況。

(七)鄉村死亡人口數量大于出生人口(2019年11月1日至2020年10月31日)

第七次人口普查數據顯示,在2019年11月1日至2020年10月31日期間,吉林市鄉村死亡人口為11 237人,其中,男性6 763人,女性4 474人。從結果中不難發現,吉林市鄉村人口死亡人數遠大于出生人數(403人),這也是吉林市鄉村人口總量降低的原因之一。具體如表6所示。

表6 吉林市鄉村死亡人口狀況(2019.11.1—2020.10.31)

二、鄉村人口變遷對吉林市鄉村振興的影響

從吉林市鄉村人口變遷的數據中不難發現,鄉村人口流失、年齡結構變化等對吉林市鄉村發展產生了一定影響,致使吉林市踐行鄉村振興戰略的內生動力不足,具體影響如下:

(一)鄉村勞動力資源流失嚴重,鄉村振興建設主體缺失

當前,由于城鄉的差異化發展,吉林市鄉村青壯年人口流失嚴重,人口空心化等問題愈發凸顯。第七次全國人口普查數據顯示,省際遷移人口雖少,但仍有部分鄉村人口流失到市外,這必然會對現有人力資本存量造成不利影響,導致鄉村振興建設主體缺失,進而制約鄉村振興戰略在吉林市的穩健實施。一方面,鄉村勞動力資源的大量輸出,使得農業生產中的勞動力投入不足。[4]尤其是在小農經營的生產方式下,農業生產利潤較低。更多的農民更傾向于向有著較高比較收益的城市投入勞動力資源,鄉村勞動力資源流失問題加劇,農產品供給將無法保障,不利于鄉村地區社會經濟穩健發展。另一方面,收入水平較高的城鎮地區,則憑借著較好的基礎設施與教育資源等,吸引著大量鄉村勞動力的遷入,鄉村勞動力不斷減少。不均衡的城鄉科教文化投入,使得城鄉間的社會發展水平差異較大,形成了 “馬太效應”,即:落后的鄉村地區更加無法培養和吸引大量的勞動力來推進農業發展,相反,這些地區的勞動力更可能向收入水平較高的地區遷移。鄉村勞動力人口是吉林市鄉村振興建設的主體,因此,鄉村人口的流失制約著吉林市鄉村振興戰略的穩健實施。

(二)鄉村人口老齡化問題突出,鄉村發展面臨挑戰

隨著城鎮化進程的加快,越來越多的鄉村人口尤其是青壯年轉移到城鎮,以謀求更高水平的收入和新發展機會,這使得鄉村人口比重失衡。[5]即居住在鄉村地區的老年人口群體逐漸龐大,鄉村地區老齡化程度較為嚴重。隨之而來的是較低應用率的現代農業技術和越發嚴峻的養老問題,使得人口負擔逐漸加重,農業效益較低,與農村產業興旺、生態宜居、鄉風文明、生活富裕的美好愿景相距甚遠。首先,危及糧食安全。鄉村農業生產的主要勞動力資源多是老年人,整體素質普遍較低且勞動能力有限,這使得能夠得到有效耕種的耕地面積大大減少,糧油種植產出得不到保障,增加了保供給、保口糧的壓力。與此同時,較高的老齡化程度還加大了現代農業技術運用難度,科技興農難以落實;土地集約化進程較慢,不利于農業產業化高速發展,難以有效改變分散的經營模式,進而無法破解 “小農業”與 “大市場”的矛盾,不利于農村經濟發展。其次,文化難以傳承。新生代農民的大量流出,使得部分鄉村傳統習俗逐漸被淡忘,出現老手藝與民間文化失傳的現象,鄉村文化的傳承難以延續。最后,鄉村治理弱化。由于鄉村人力資源存量不斷減少,多數留守人員在參政議政等方面意愿較低,難以管理公共事務,且一些村干部普遍年齡較大。基于此,鄉村地區老齡化程度較為嚴重,使鄉村發展面臨挑戰。

(三)鄉村人口文化素質偏低,農業產業發展人才匱乏

農業農村現代化的快速發展離不開高素質的新型農民。但隨著吉林市經濟社會的發展,越來越多的鄉村人口流向城鎮,尤其是文化素養較高的中青年群體的流失,對鄉村振興戰略的實施造成了一定的阻礙。[6]一方面,農民整體文化素質較低。吉林市多數鄉村地區的勞動力都是本土農民,他們大多數受教育程度較低,在鄉村振興的進程中,他們更多的是依賴于祖輩相傳及自我總結出的經驗,無法有效解決現代農業生產中所面臨的新問題,對于鄉村產業能力與效率的提升幫助也不大。同時,他們對有關農業生產的新知識、新技術也不夠了解,對其追求度不高,難以高效接受新事物,缺少相關技能培訓針對性地解決制約農業產業快速發展的問題,進而阻礙了農業產業振興的推進。另一方面,鄉村地區對建立專業人才隊伍不夠重視。高素質的專業人才對于鄉村振興而言至關重要。[7]但是,吉林市部分基層政府發布的有關人才引進政策對專業人才的吸引力不高,多數青壯年為謀求新發展離開家門,使得鄉村現有人力資本存量逐漸下降,老齡化程度加重,極大地限制了鄉村產業的發展。缺少專業人才,且鄉村的留守農民受自身文化素質的限制,不能有效運用新知識、新技術,這必然會影響到鄉村振興的進程。

(四)職業農民隊伍建設不完善,制約農業現代化發展

當前,吉林市農民的整體素養與現代農業所要求的新型職業農民之間存在一定的差距。首先,就吉林市實際情況而言,多數農業從業人員接受的相關技能培訓不足,真正具備高素質的專業農民相對較少,不能滿足現代農業發展對人才的需求,嚴重阻礙了農業生產新技術的推廣與應用,勢必會成為吉林市現代農業發展的阻力。其次,鄉村農業專業人才培育體系不完善,即與農業有關的經營管理類人才、高技能人才等各類緊缺實用型人才的培養強度不足,缺乏針對性,培養模式不成熟,創新性與靈活性較差,農業現代化發展所需的新型農民缺口較大。最后,學歷教育體系不健全。雖然近幾年農村經濟形勢逐漸趨好,不少文化素質較高的農民回鄉務農,加之多年以來對農業人才的培養,農村人才的整體文化素質有所提升,但仍不能滿足現代農業人才發展的要求。職業農民隊伍建設需要開展農業職業教育,然而,吉林市農民中等職業教育是以函授方式在各縣(市、區)農廣校(即:農業廣播電視學校、農民科技教育培訓中心、農民職業教育中心)內完成,學習時長為2—3年,經過統一畢業考試后,統一頒發成人中專學歷證書。若農民還想繼續深造,就需要通過自考或是以函授的方式取得,具有一定的難度。

(五)鄉村產業體系構建不完善,鄉村振興進程緩慢

近幾年,隨著糧食產量與農業機械化水平不斷提高,吉林市的農產品加工業取得了一定的成就。農產品加工業是鄉村產業體系的重要組成部分,農產品加工業作為提升吉林市農業經濟的 “主力軍”,對吉林市農業產業發展起著重要的作用,但由于農產品加工業的發展速度過于緩慢,致使鄉村產業發展仍然存在一些問題,鄉村產業體系構建不完善,制約著鄉村振興的進一步推進。一方面,農產品加工業生產規模較小,大規模農產品加工企業占比少。多數農產品加工依賴于家庭小作坊,受資金、生產設備產能、生產成本等影響,生產效率較低,產品數量有限。農業規模化生產是推進農業機械化和現代農業發展的關鍵,經營模式受限使推廣農業信息化與機械化的難度加大,不能在農業生產經營中充分發揮作用,進而導致農業生產效益低,農業規模化經營難以形成。另一方面,農產品精加工水平低,產品生產附加值不高。隨著消費水平的提升,加工技術簡單的鄉村農業半成品、產成品已不能滿足消費需求。多數鄉村產業農產品的加工鏈條短,部分產品附加值低,主要以初加工的產品形式進行銷售,缺乏精加工產品,使農產品原材料在生產過程中的利用率較低,沒有新技術作為支撐,造成資源浪費,農業產業經濟效益低。且吉林市三大產業的融合發展程度較低,農民收入來源單一,多以農業為主,難以助力鄉村振興。此外,吉林市鄉村產業發展質量還受品牌效應直接影響。就大米品牌建設來看,吉林市擁有舒蘭大米、萬昌大米等品牌44個,品牌過多會導致產業不鮮明,產品溢價能力低,難以提升產業品牌效應,使集群發展有一定的難度,阻礙了鄉村振興的進一步推進。

三、吉林市鄉村振興的對策建議

鑒于吉林市鄉村人口變遷對吉林市鄉村振興的制約,本研究從人口變遷視角提出吉林市鄉村振興的對策建議,主要包括以下幾個方面:

(一)鼓勵人才返鄉,建立健全人才吸引機制

為避免吉林市鄉村 “空心化”現象加劇,應依托市內高校資源,吸引和培育現代農業青年人才。現階段,就吉林市鄉村的實際情況來看,高中以上學歷的年輕人大多外出務工,難以推進人才引進等政策。吉林市共有9所專科層次以上的高校,專業類別繁多,如電力、農業、化工和醫藥等。高校作為培養各類人才的重要源頭,應充分依托校內的資源優勢,通過校企聯合等方式為年輕人提供更為廣闊的發展空間,提升其專業素養;加之強有力的政策引導,能夠吸引專業人才積極參與建設新鄉村,為鄉村發展注入新動力。以好政策、好環境、好項目來吸引人才回鄉、留鄉,推動農業現代化發展,助力鄉村振興。為精準培養鄉村人才助力鄉村振興,吉林市應積極建立產學研合作機制,具體從以下兩方面展開:一是開展農科專項計劃。如高校開展的免費農科生培養計劃,即報考該項培養計劃的考生,錄取比例向鄉村地區傾斜,以降低分數線、免除學雜費等方式,吸引并專項培育農業人才。與此同時,還要明確規定好專項學生畢業后需從事鄉村工作的期限,進一步做好建設鄉村人才隊伍的工作。二是定制人才培養計劃,即根據吉林市鄉村的實際情況,依照需求制定專業的人才培養計劃。通過各鄉鎮支部選送合格的考生開展定向培養,以2年在校學習和2年鄉村社會實踐的培養方式,即 “2+2”模式進行有針對性的學習,使學生更好地獲取專業知識,為鄉村振興戰略實施貢獻一份力量。在此基礎上,充分發揮特色產業的優勢,增加產業鏈長度、提高農產品附加值,擴大就業崗位數量,優化就業環境、提高就業收入,進而激勵高素質人才回鄉就業或創業,推進吉林市鄉村經濟社會的穩健發展。[8]

(二)打造養老服務人才隊伍,完善鄉村養老體系

鄉村養老服務的穩健開展離不開人才,打造一支鄉村養老服務人才隊伍是至關重要的。一方面,通過提升鄉村內生性資源的利用率,鼓勵農村婦女、低齡老人和其他符合條件的就業待業人員參與養老服務,并對這部分人進行標準化的能力培訓,不斷提升其專業化水平,組建一支高素質的養老服務人才隊伍。另一方面,要強化鄉村養老服務人才的培訓力度,不斷優化培訓方案,同時,以定向委培計劃、公益崗位津貼和就地就近安置等措施激勵人才參與養老服務工作。此外,吉林市應加大鄉村養老基礎設施建設的投入,建立健全鄉村地區老年福利機制。通過強化公共財政支持,加大鄉村養老基礎設施與服務的投入,鼓勵社會力量加入到鄉村養老建設,推進養老模式多元發展。[9]同時,積極完善鄉村公共服務供給體系,縮小城鄉差異,進一步滿足鄉村居民的基本生活需求,提高鄉村居民的幸福指數,從而有助于城鄉共同繁榮發展。

(三)加強鄉村基礎教育投入,提高鄉村整體文化素養

為提升鄉村基礎教育水平,吉林市應注重完善鄉村學校的基礎教育設施,以新型教學設備激活學生學習積極性。[10]優化鄉村基礎教育需要充足的資金作為支撐,需要增加對鄉村教育的財政投入。除了優化鄉村教育基礎設施外,還要增強鄉村教師資源。將建設鄉村實用人才隊伍作為改善鄉村教育資源的重要舉措,優先分配公共財政資金,設立專項資金,加強鄉村人才資金的公共財政扶持力度,并建立健全財政優先保障、金融重點傾斜、社會積極參與的鄉村人才隊伍建設投入機制。強化鄉村教師隊伍可以從以下兩方面展開:一是加強教師培訓。適時組織教師培訓,讓常年在鄉村地區教學的老師到城市進修,學習新的教學內容與文化,縮小城鄉教育差距,且按時考核教師,提升鄉村教學質量。二是拓展教師補充渠道,增加其福利待遇。政府應將城鄉教職工編制標準統一,在職稱評定上給予鄉村教師一定的優先待遇,健全鄉村教師福利待遇保障機制,積極優化鄉村教師教學環境和落實相關政策,切實提高其工作、生活待遇。在此基礎上,提升鄉村教師的歸屬感、滿足感和成就感,打造出一支高素質的鄉村教師隊伍,進而有效緩解鄉村教師所面臨的困境。

(四)大力培養新型職業農民,為鄉村振興提供人才支撐

培養懂農、愛農的新型職業農民是推進農業現代化的重要保障,對實現鄉村振興起著重要作用。根據鄉村發展需求因地制宜地制定培養方案,優化培育內容,鼓勵和引導校企等多方力量參與,以提高農民的綜合素養,以人才支撐推動鄉村振興。為做好新型職業農民的培育工作,就要堅持因地因材施教、分類施策。依據產業發展的需求和各類人才培育重點的不同,積極實施 “四類協同”培育計劃,即專業技能和專業服務型職業農民培訓、現代青年農場主培養、新型農業經營主體帶頭人輪訓、農業職業經理人培育,根據不同新型職業農民的特點開展分類培訓,優化培訓內容,科學設置課程體系,進而提高新型職業農民培訓質量。另一方面,依托吉林市師資優勢,以線上平臺、專家講座、現場指導等方式進行指導。政府應加大新型職業農民的政策扶持力度,從金融、保險、就業創業等方面給予幫助。要加強對鄉村 “雙創”人才的培養。在各類實訓基地積極設立創業實訓班,從創業各環節入手進行實操演練,以培養 “雙創”人才的市場分析能力、經營管理能力和市場的應變能力等。[11]政府通過出臺相關政策,在注冊登記、技術支持、金融支持、土地使用和稅費減免等方面給予優惠,進而鼓勵金融機構為鄉村 “雙創”人才提供資金支持。[12]還可以通過優秀的農民企業家或新型經營主體負責人講授其成功經驗,或是邀請專業的導師來授課,以壯大鄉村雙創導師隊伍。

(五)完善農業產業體系,打造鄉村人才孵化載體

完善農業產業體系,打造鄉村人才孵化載體至關重要,應從多方面入手:首先,提升農業產業發展水平,提高勞動力比較效益。吉林市應積極改進農業生產方式,提升農村資源的使用效率,發展資源節約型、環境友好型經濟模式,提升農村勞動力的比較效益。應注重挖掘吉林市農業中的生態、文化等功能和價值,提升吉林市特色農產品的附加值,如觀光農業和無公害蔬菜等。此外,要促使農業企業科學管理、按需生產,創造高附加值的農產品,可以打造農戶—工廠—渠道的產供銷模式,以及專業合作社等。其次,提高鄉村產業的精深加工水平。一方面,做強龍頭企業,提升吉林市農村產業規模。鼓勵建設農業產業園,以特色農產品為支撐,發展由農戶、合作社和龍頭企業共同構成的聯合體模式,推進精深加工產業園建設;另一方面,做優農產品品質,提升吉林市農產品質量。培育農產品精深加工裝備的研發機構,鼓勵農業企業引進精深加工技術及更換精深加工裝備。依托高校和科研院所,建立農業科研人員校企雙聘制。最后,加快農村一、二、三產業融合發展。吉林市要依托自身的農業特色,依托產業壯大來促進鄉村振興。具體而言,應培育各縣域的主導產業,強化糧食和畜牧產業,將農產品加工留在鄉村,發展壯大鄉土特色產業。發揮吉林市冰雪資源、民族風情等優勢,積極發展鄉村休閑旅游,并積極培植新型服務業。此外,應積極整合涉農政策、項目和資金,推動產業融合項目的實施,促進生產要素流向農村,引領農村產業融合,促進吉林市一、二、三產業發展。