綠水青山映北鎮 傳統村落煥生機

楊揚

傳統村落是中國農耕文明留下的最大遺產,蘊藏著豐富的歷史信息和文化景觀。2016年,遼寧省錦州市北鎮市富屯街道龍崗子村、石佛村,大市鎮華山村三個村落被列入第四批國家級傳統村落保護名錄,它們的入選,印證了北鎮幾千年的農耕文明史,多個傳統村落保存有全國重點文物保護單位等高水準、重量級歷史遺跡。

近年來,北鎮市將傳統村落保護利用納入整體發展規劃之中,進一步增強了傳統村落保護發展的內生動力,使傳統村落煥發了勃勃生機。

保護優先,傳統村落寄鄉愁

保護傳統村落,留住自然人文之美,留住人們心中的鄉愁,不僅是廣大群眾的意愿,也與北鎮市委、市政府提出的建設生態北鎮的目標相契合。

北鎮市始終將傳統村落保護與發展工作作為傳承歷史文化,建設“美麗鄉村”的重要工作來抓,將傳統村落保護發展工作納入跨年度重要工作進行部署安排,制定了龍崗子村、石佛村、華山村等系列傳統村落保護發展規劃,明確傳統村落保護的實施機構和主體責任,確立科學、系統的保護措施,以規劃為引領,以保護與適度開發并重為原則。

龍崗子村實施了毛石路面的整體改造、村落標識的修建,修繕傳統民居30余戶,恢復古井1眼。石佛村整治古河道1000米,維修古橋1座,修復傳統磨坊1處,修繕核心區整體田園干插石墻及廁所1處,修繕傳統民居10余戶。華山村對核心區干插石墻、道路、古河道進行了修繕,修建傳統磨坊1處,保護古樹1棵、修繕傳統民居20余戶。

平房、石墻、小院、柴火垛,山清水秀、裊裊炊煙。保護傳統村落不僅讓在外的游子有鄉愁可尋,增強了對家鄉的歸屬感,而且也吸引了更多在外的學子還巢建設家鄉。

改善生態,綠水青山畫中行

“人不負青山,青山定不負人。”從靠山吃山向養山富山的轉變,北鎮市探索出了一條經濟與生態互融共生、互促共進的發展思路,保護生態環境就是保護生產力,改善生態環境就是發展生產力。投資1.21億元對月牙河開展全方位生態治理修復,深入開展護山守林、植樹造林等活動,空氣質量達到歷史最好水平。推動綠色發展、促進人與自然和諧共生,已成為北鎮人民的發展共識。

龍崗子村是遼文化的重點區域之一,留下許多歷史文化遺跡,擁有全國重點文物保護單位龍崗墓群,省級文物保護單位“二道溝遼代重要遺址區”,以及縣級文物保護單位南山遺址、東坡遺址、慈圣寺廟址、西山遺址等。根據龍崗子村的特色,打造“梨園+遼文化+民宿”的主體旅游形式,形成了“考古寶地、龍門云水、神龍潛淵、世隱田園、十里花溪、玉溪環碧”六個重要文旅項目,同時控制旅游承載量,環境保護與旅游發展并重。

石佛村擁有特色的滿族文化和建筑風格,明確了“葡萄+滿族文化+特色認養”的主體旅游形式,吸引游客前來觀光。村內的薩滿風情不僅為人們展示了滿族文化的風采,還可以帶領人們追溯過往歲月,探尋先人的足跡和精神。

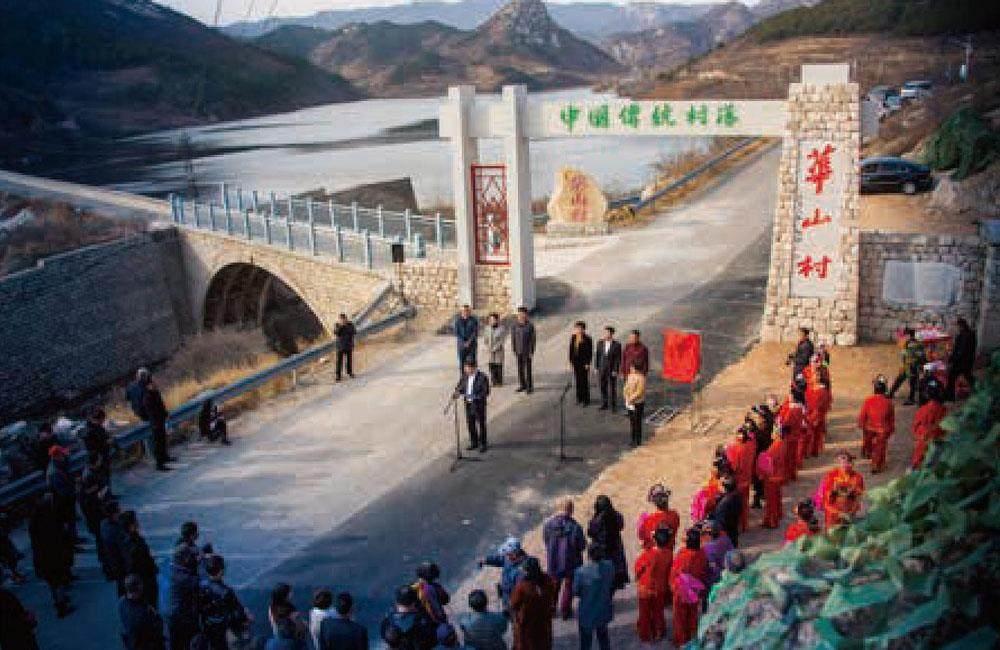

華山村位于醫巫閭山北脈,依勢而建,建設環湖休閑娛樂場所、修建華山景點及觀音石景點石臺階棧道,在天仙湖西岸建造木屋、樹屋,修建露營平臺,打造“星空營地”,使游客呼吸新鮮空氣,親近山水自然。實行“村集體(公司)+農戶”運營模式,發展鄉村旅游及民宿。充分發揮地方特色,舉辦杏花節、滿族民間刺繡、高麗城遺址文化、農業科普教育以及戶外拓展活動等,把自然資源變為資產,實現農民增收。

統籌謀劃,生態產業富萬家

發展特色產業,助力鄉村振興。北鎮葡萄、北鎮鴨梨、中安韭菜、大屯甜瓜等特色農產品廣受歡迎,帶動了地方經濟發展,促進了群眾增收致富。

石佛村通過千畝葡萄種植,推出葡萄采摘、農事體驗等項目,將葡萄采摘與滿族文化相結合,帶動石佛村傳統村落發展。華山村打造葡萄產業,建立了白葡萄酒廠,同時注重酒廠建筑風格,通過讓游客了解葡萄酒生產工藝,品鑒葡萄酒,獲得私人定制酒庫的方式,打造具有華山特色葡萄酒莊園文化。而北鎮鴨梨同樣具有影響力,在特色品牌的引領下,龍崗子村依據自身特色,緊跟北鎮市整體發展,利用地理優勢,主打特色鴨梨品種,帶動村民增收致富。

龍崗子村也是全國農村固定觀察點,從1986年建點至今已37年,是遼寧省12個觀察點之一,錦州市唯一一個觀察點。村中有100戶村民常年將本家庭的生產生活收支情況全部如實記錄,多年來為國家農業農村議事決策提供詳實數據。

聚人心所向之勢,謀古村落發展之策。保護傳統村落,不是一朝一夕的事情,要久久為功持續發力,更需要人人參與,心懷敬畏與責任之心,將傳統村落保護與開發工作做細、做實,讓北鎮市的傳統村落煥發新的光彩,為我們的子孫后代留下寶貴的歷史財富。