《遠(yuǎn)道蒼蒼》: 一代鐵路建設(shè)先驅(qū)的奮斗人生

李釗

每每談到中國(guó)人自己修建的鐵路,人們往往只能想到詹天佑,而忽略“南陳北詹”中的陳宜禧。有著“中國(guó)僑辦民營(yíng)鐵路之父”之稱的他,于許多人而言,是生疏的,是模糊的,甚至是毫無(wú)印象的。劉懷宇、劉子毅二人所著的《遠(yuǎn)道蒼蒼》是一部小說(shuō),以第一代華工陳宜禧的真實(shí)奮斗歷程作為“骨架”,以虛構(gòu)的情節(jié)豐滿其“血肉”,讓讀者走進(jìn)陳宜禧血肉豐滿的奮斗人生,感受一代鐵路建設(shè)先驅(qū)深厚的家國(guó)情懷。

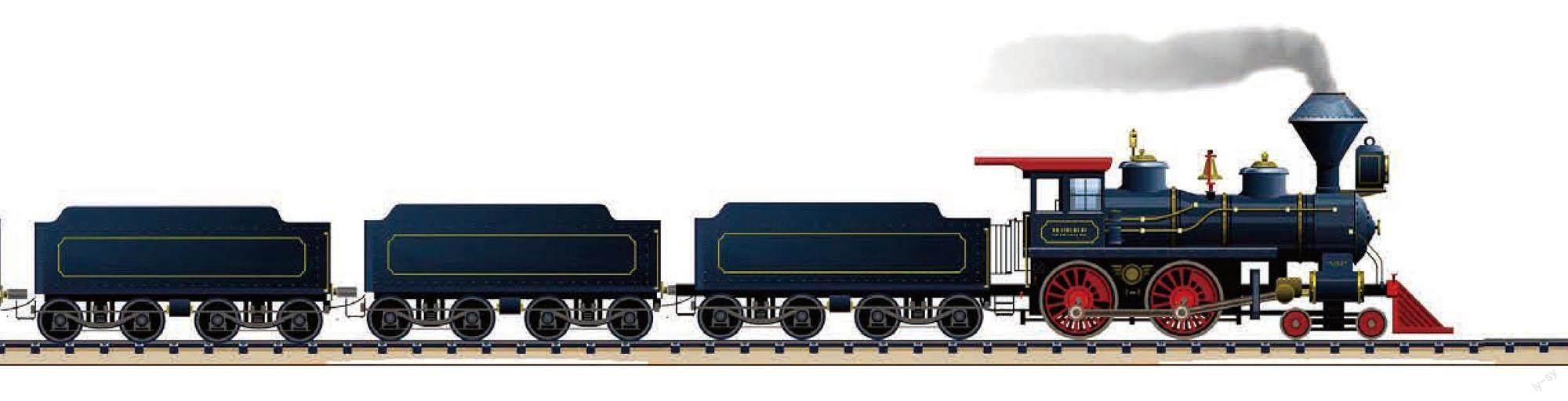

在飛逝的時(shí)光里,海外華僑華人譜寫(xiě)了一段又一段熱血沸騰的奮斗故事,他們的身影在歷史時(shí)空里從未褪色。《遠(yuǎn)道蒼蒼》的上部主要講述陳宜禧為生活和夢(mèng)想遠(yuǎn)渡重洋的奮斗歷程。18歲的陳宜禧登上駛往美洲的航船,與鄉(xiāng)鄰一道遠(yuǎn)渡重洋去“闖金山”,打拼出一番天地,成為名重一時(shí)的華人企業(yè)家,時(shí)間一晃42年。與許多反映華工奮斗歷程的作品不同的是,作者對(duì)陳宜禧奮斗史的書(shū)寫(xiě),并未過(guò)多渲染艱辛和苦難,而是用溫情的筆觸、悲憫的視角傾情書(shū)寫(xiě)了他初到美國(guó)時(shí)的驚慌失措、被賣(mài)為“豬仔”的不幸、中西文化碰撞時(shí)的內(nèi)心掙扎、排華風(fēng)波中的悲慘過(guò)往等生命歷程,且融入了濃濃親情、鄉(xiāng)情、友情等詩(shī)意溫情,讓讀者更為深刻地感受到他悲歡交織的復(fù)雜情緒,體會(huì)他勤勞善良、上進(jìn)好學(xué)、堅(jiān)韌拼搏的人格品質(zhì)。天道酬勤,陳宜禧突破重重困境,逐步成長(zhǎng)為具有遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)的工程師和建設(shè)者,祖國(guó)人民和國(guó)際友人都尊重和支持的華人企業(yè)家。那些充滿血淚和奮斗的“闖金山”故事,早已消失在歷史的塵煙中。他的奮斗歷程,正是所有華人華僑在異國(guó)他鄉(xiāng)追逐夢(mèng)想的縮影,他們的拼搏精神,不斷激勵(lì)后人迎著粵港澳大灣區(qū)的春風(fēng),去書(shū)寫(xiě)新的奮斗篇章。

眷戀故土、牽掛祖國(guó),是每一位海外華人華僑血脈中抹不去的情懷。《遠(yuǎn)道蒼蒼》的下部主要講述陳宜禧心懷濃濃的家國(guó)情懷,回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)和建設(shè)家鄉(xiāng)的動(dòng)人故事。這段人生旅程,經(jīng)過(guò)作者的巧妙設(shè)計(jì)和精心書(shū)寫(xiě),故事情節(jié)極富歷史性、傳奇性和戲劇性,主人公建造鐵路的過(guò)程跌宕起伏,一波三折,令人難以釋卷。而最令人感懷的是,小說(shuō)中所呈現(xiàn)的深入陳宜禧血脈里的家國(guó)情懷。第一次回鄉(xiāng),讓陳宜禧深深感受到祖國(guó)交通的落后,為故土建造鐵路的想法在他心底悄然萌芽,當(dāng)目睹祖國(guó)鐵路的路權(quán)被洋人控制時(shí),他更是立志要修建一條屬于中國(guó)人的鐵路。1904年,返回新寧縣的陳宜禧,以“不收洋股,不借洋款、不雇洋工”為原則,倡導(dǎo)并建成“新寧鐵路”,將無(wú)數(shù)海外兒女的鄉(xiāng)愁融入這條鐵路之中。雖然陳宜禧已逝世多年,但他身上所體現(xiàn)的家國(guó)情懷,仍在五邑大地上回響不絕。在1978年至1992年,臺(tái)山市(陳宜禧的故鄉(xiāng),新寧縣于1914年改名為臺(tái)山縣,后改縣為市)接受海外華僑捐資辦學(xué)的金額達(dá)1.31億元。如今,從故鄉(xiāng)出發(fā)、扎根海外的父女作家深入挖掘僑人歷史和僑鄉(xiāng)文化,接力創(chuàng)作出《遠(yuǎn)道蒼蒼》這部“中國(guó)人的自強(qiáng)之書(shū)、生命之書(shū)”,這正是華人華僑家國(guó)情懷的生動(dòng)印證。

《遠(yuǎn)道蒼蒼》是一部虛構(gòu)與非虛構(gòu)結(jié)合緊密的長(zhǎng)篇佳作,回溯了海外華人于風(fēng)高浪急中的奮斗故事和回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)、建設(shè)家鄉(xiāng)的鮮活歷史。如今,高鐵在中國(guó)大地上飛馳,道不再遠(yuǎn),前路不再蒼蒼。萬(wàn)千明媚風(fēng)光盡在遠(yuǎn)方,陳宜禧如見(jiàn)到此景,心中必然深感欣慰。