淮北花鼓戲

2023-11-06 02:00:29

農家書屋 2023年9期

淮北花鼓戲是在安徽淮北地區民間歌舞的基礎上發展而來的劇種,因發源于淮北地區,表演時男角上場背花鼓,樂隊伴奏時也以“花鼓”為主樂,因此被稱為淮北花鼓戲。主要流行于安徽北部和皖豫蘇魯交界地區,大致可分為三路。

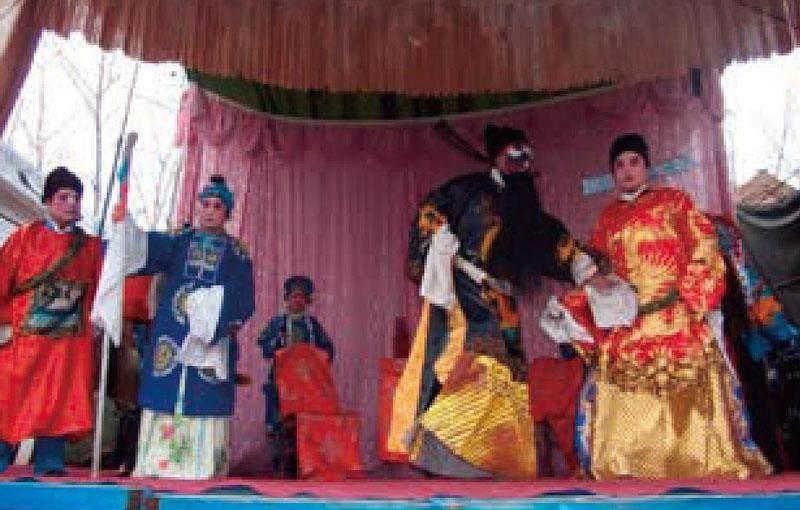

淮北市郊農村的集鎮一直有花鼓戲小班社的演出。這種班社一般有5至10人,多以家庭成員、師承關系為核心組成。他們農忙種田,農閑演出,一般不搭臺子,圍個地攤就可演出。

淮北花鼓戲音調委婉,帶有拖腔,不用弦樂,只用鼓板。生角穿件大褂,戴上髯口,簡易化妝。旦角頭上扎個彩球,腰間系上彩裙。唱腔雖然曲調比較單調,但因吸收了淮北的民間小調、勞動號子、農諺、歇后語等,具有濃厚的鄉土氣息,因而深受農民群眾的歡迎和喜愛。

淮北花鼓戲的原始形式是民間的小型歌舞,勞動人民在農閑季節里自娛自樂,有時在進行這些民間小唱時,伴以舞姿。這些舞姿都是根據民歌內容,模仿生產生活上的動作而成。后來,在舞蹈上又吸收了一些民間雜技,如“四門八叉”“頂人”等,使舞蹈增加了動作性,更加吸引觀眾。同時,還編唱了一些有故事情節的小段子,并漸漸由唱短段到唱長段,從一人單唱到兩人表演(一丑一旦皆由男子扮演)。后來,又經過花鼓戲人的長期實踐,在內容上改變了唱本故事,開始演唱連臺本戲,演員也隨之增多。

淮北花鼓戲的劇目分大戲、小戲兩種,傳統劇目有《王小趕腳》《四寶珠》《花園會》等170多個。內容多反映當時人民生活、勞動、習慣、性格,使用當地群眾的純樸語言,具有濃厚的鄉土氣息。

淮北花鼓戲的表演藝術獨具特色,無論是身段、動作、眼神等,都有自己特有的一套準則,它能生動形象地表現淮北勞動人民的豪放、熱情、強悍的性格特點。新整理的傳統劇目《摸花轎》已拍成電影,受到觀眾的一致好評。

(來源:淮北市人民政府)