成都路徑: 場景賦能公園城市生態價值轉化

吳軍 營立成

作為“公園城市”的首提地,成都自2018年開啟了公園城市的建設元年,從空間建造到場景營造,從生態到業態,一座座新晉“寶藏公園”走紅網絡,不僅城市與自然逐漸融合共生,人與空間的互動方式也不斷更新和升級,構筑著這座城市的封面。

在全國生態環境保護大會上,習近平總書記系統部署了全面推進美麗中國建設的戰略任務和重大舉措。在四川考察期間,習近平總書記強調,積極探索生態產品價值實現機制。

成都作為公園城市“首提地”和“示范區”,始終堅定不移貫徹落實習近平生態文明思想,堅定不移站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展,以高品質場景營造為抓手,大力推動美麗詩情與公共效益相結合、生態尺度與生態價值相結合、功能區域與空間形態相結合,堅持生態利民、生態惠民、生態為民,不斷擦亮“雪山下的公園城市”名片,奮力譜寫人與自然和諧共生的現代化成都新篇章。

習近平總書記指出,要通過高水平環境保護,不斷塑造發展的新動能、新優勢,著力構建綠色低碳循環經濟體系,不斷塑造發展的新動能、新優勢。

成都積極探索“生產生活生態”相統籌的公園城市發展空間,深入研究生態建設投入產出機制以及生態價值動態轉化的內在規律,著眼經濟發展新業態、新模式,打造場景供給的創新機制、創新平臺,大力開展生態場景建設與新經濟、夜間經濟、周末經濟關系研究,探索生態消費場景營造新路徑,不斷完善公園生態場景與消費業態融合指引,不斷完善以城市品質價值提升平衡建設投入、以消費場景營造平衡管護費用的新機制,形成了可復制可推廣的生態投入產出機制和生態聚人、永續發展的新模式。

一是不斷優化產業社區公園場景供給機制。以產城融合、功能完備、職住平衡、生態宜居、交通便利為抓手,積極推動藍綠空間體系與生產生活空間滲透融合,把產業功能區建成城市公園場景、生態招商載體和新型生活社區。

著眼“產”與“城”的融合,探索行政區與經濟區適度分離,堅持產業功能區獨立成市,摒棄攤大餅模式,變職住分離的工業園區為功能復合的新型社區,形成多中心、網絡化空間布局。

著眼“產”與“人”的匹配,建設高品質科創空間、高標準人才公寓,依托創新創業環境優勢和生活成本競爭優勢,引導人力資源向專業化社區集聚。

著眼“產”與“鏈”的協同,以生態圈理念為引領,聚焦主導產業細分領域,推動上下游、左右岸就地布局,配套鏈、供應鏈、創新鏈整體成勢,構筑高質量發展的比較競爭優勢。

二是不斷推動鄉村郊野公園場景供給變革。在鄉村的價值重新被人們認識和發掘之后,通過文旅產業賦能為鄉村生態農業引流,實現人才、產業等城鄉優質資源的雙向流動。鄉村郊野公園成為文旅商復合體系,催化生產要素在鄉野中實現市場交換,不僅生物多樣性持續得到增益,鄉村的自然風貌、生活品質、產業發展亦能增效。

通過打造農林科創平臺,以科技賦能農業農村推動提質增效。目前,通過技術、人才、資本等要素引入,成都已在郫都區戰旗村、青杠樹村,崇州市竹藝村、余花龍門子,大邑縣稻香漁歌等眾多鄉村構建了生產圈、生活圈相融合的產業生態,形成創新鏈、價值鏈相融合的農林要素場景。

三是不斷提升城市綠道場景供給質量。以區域級綠道為骨架,城市級綠道和社區級綠道相互銜接,構建天府綠道體系,串聯城鄉公共開敞空間、豐富居民健康綠色活動、提升公園城市整體形象。突出運動時尚主題,創新多元化運動場景。隨著一線城市進入競爭激烈的存量市場,為拓展利用更多的戶外運動空間,不斷制造新的興奮點,成都依托環城綠道體系,建設的一系列時尚運動公園場景逐漸受到青睞。

建設生態文明,歸根到底是要建設“天更藍、地更綠、水更清”的美麗中國。公園城市的生態價值有多重內涵。

對于成都來說,建設公園城市必須更加注重場景美學,要秉持生態思維統籌生產、生活空間布局,順應生態原色、創新天府文化、活化城市表達,以引領時代的創意設計和獨具匠心的美學表達詮釋城市特質、刷新城市“顏值”,促進文化傳承和生態永續。

在實踐中,成都按照“景觀化、景區化、可進入、可參與”公園城市建設理念,創新“創新策劃-規劃設計-投資建設-場景營造-生態產品開發-生態價值轉化”流程,充分借鑒東京、倫敦、新加坡等先進城市營城理念,實現生態價值創造性轉化引領營城模式變革。以 “路-園-街”、“山-水-林”、“會-展-館”等多維度生態場景營造提升策劃與設計水平,實現綠城融合。

首先,積極營造多彩生活場景。打造“回家的路”“上班的路”“旅行的路”“兒童樂園”等生活場景。例如,“回家的路”聚焦市民回家的“最后一公里”,實施形態修補、業態提升、文態植入、生態修復和心態改善,構建慢行優先、綠色低碳、活力多元、智慧集約、界面優美的社區綠道網絡體系。在綠道建設中,利用街邊開闊地帶設置休憩驛站,秉承小型化、便利化的布局特色,突出書店、花店、商店、咖啡館“三店一館”的基本生活服務配置,營造溫馨生活場景,讓市民走一條可享生態、文化、休閑多重體驗的綠道。

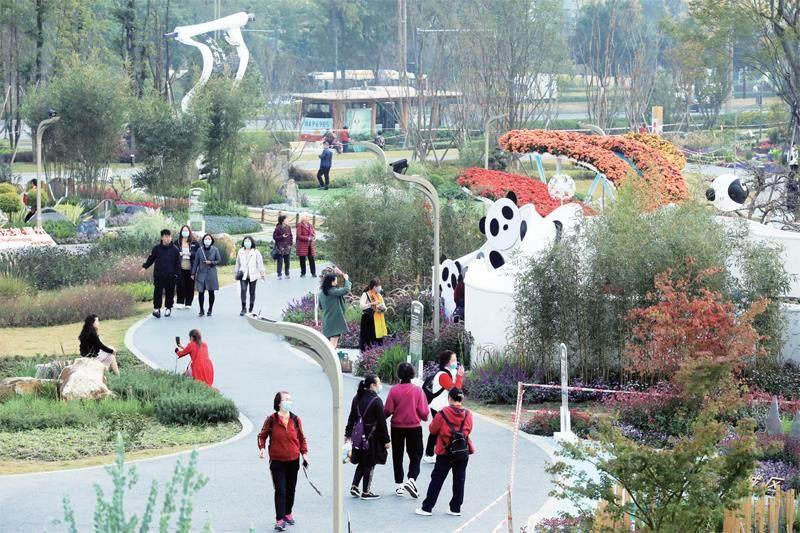

游客在城市公園花展區游覽。圖/王磊/IC photo

其次,持續保護詩意山水場景。遵循“全面保護、科學修復、合理利用、持續發展”的方針,順應生態原色修復生態多樣性。通過山水生態公園場景的營造,發揮成都生態資源豐富、自然環境良好、城市綠化完善的優勢,打造近看有質、遠看有勢、綠意盎然的山水生態公園場景,推動綠色空間體系與城市相融合,讓“可見”變為“可進”,營造“探險的山”“觀景的山”“養生的山”“漂流的水”“灌溉的水”“雪域的水”“原始的林”“多彩的林”等消費場景,實現生活生態空間有機融合,形成人城園和諧統一、生態景觀優美生動的開放性綠色公園城市。

第三,不斷生產創意生活場景。一方面,成都下決心拆除實體圍墻,實現從臨街景觀直接步入公園,極大地增強了公園的可進入性。另一方面,成都注重向自然借力,大力調整綠化物種結構,用鮮花美果增色增彩,植物栽植以營造花境為主,打造出多個形態優美、色彩繽紛、季相分明的多樣性植物群落景觀,構筑多層次空間美景,營造城市全域公園景觀場景,實現場景中陽光、水、空氣、花、草、木、休憩、工作等要素和諧共生。

習近平總書記強調,拓寬綠水青山轉化金山銀山的路徑。成都公園城市場景營造重點關注生態投資和價值轉化的新模式。在公園城市場景營造的實踐過程中,成都始終堅持短期利益與長遠發展“綜合平衡”,優質生態與高端產業“互促共進”,示范引領和梯次建設“遠近協同”,公益屬性與商業價值“兩相兼顧”,依法依規和創新發展“先立后破”,不斷強化生態轉化實踐中的場景思維和場景邏輯,努力在場景營造過程中實現市民生活品質改善、城市美譽度提升、土地資源增值、消費業態集聚的綜合效應。

第一,持續提升場景營造的能力水平,增強生態價值轉化的科學性、有效性。突出場景統籌策劃能力,堅持以未來視角、公共視角和消費視角開展場景研究,“走出去”學習國內外先發城市在場景營造方面的先進經驗,注重場景營造與城市規劃之間的統籌銜接,著手實施城市場景創新計劃。

突出場景政策整合能力,堅持將場景理念融入公共政策思考,對變化多樣的場景問題進行政策回應,根據不同類型的群體和個人需求不斷調整完善政策,以場景培育為重點組織城市機會清單,建立應用場景營造的政策工具包和發布機制。

突出場景產品發布能力,以“公園+”“綠道+”“林盤+”“森林+”等成體系策劃包裝生態場景,推動產品加速孕育、快速創新、升級迭代,通過策劃主動釋放場景驅動的城市機遇。

突出場景市場運作能力,善于挖掘場景營造的市場潛力,處理好政府主導與市場運作在場景營造中的關系,創新形成兼顧公共性和經濟型的市場化場景運營體系,推動社會資本和社會組織更好參與城市場景營造。

第二,不斷推動場景營造的多元參與,提升生態價值轉化的系統性、廣泛性。堅持政府主導,充分發揮黨委政府對公園城市建設總體設計和系統謀劃作用,統籌推進項目策劃、征地拆遷、資金保障等工作,確保公園城市建設銜接順暢、保障有力和推進有序。

堅持市場主體,注重發揮國有企業平臺功能、領軍企業專業優勢、社會力量創新活力,鼓勵支持引導專業化市場主體、農村集體經濟組織等全面參與生態建設,提升生態項目的自我“造血”能力。

堅持商業化邏輯,以公園場景生態建設項目為載體,創新企業自主經營、國有資產租賃、多元復合經營等合作共營模式,共同開展場景營造、功能疊加、業態融合,以生態產品思維持續放大生態資源的增值效應,進一步激發生態價值轉化。

(作者系中共北京市委黨校副教授)