高中地理融合勞動教育的實踐與探索

文/中山市第二中學 林國勝

中山市華僑中學 杜鳳儀

2020 年3 月,中共中央、國務院發布的《關于全面加強新時代大中小學勞動教育的意見》,提出學校要積極開展勞動教育,學科教育要有機融合勞動教育內容。2022 年5 月,教育部正式印發《義務教育課程方案和課程標準》,將勞動教育完全獨立出來,制定了《義務教育勞動課程標準》(2022 年版),其中明確了義務教育勞動課程融合學科教育內容以及每個學段的勞動要求(高中階段教育勞動課程標準仍在醞釀中)。因此,在高中地理教育中有機融入勞動教育也是貫徹落實新時代勞動教育要求的必要舉措。

一、高中地理學科融合勞動教育的內容解讀

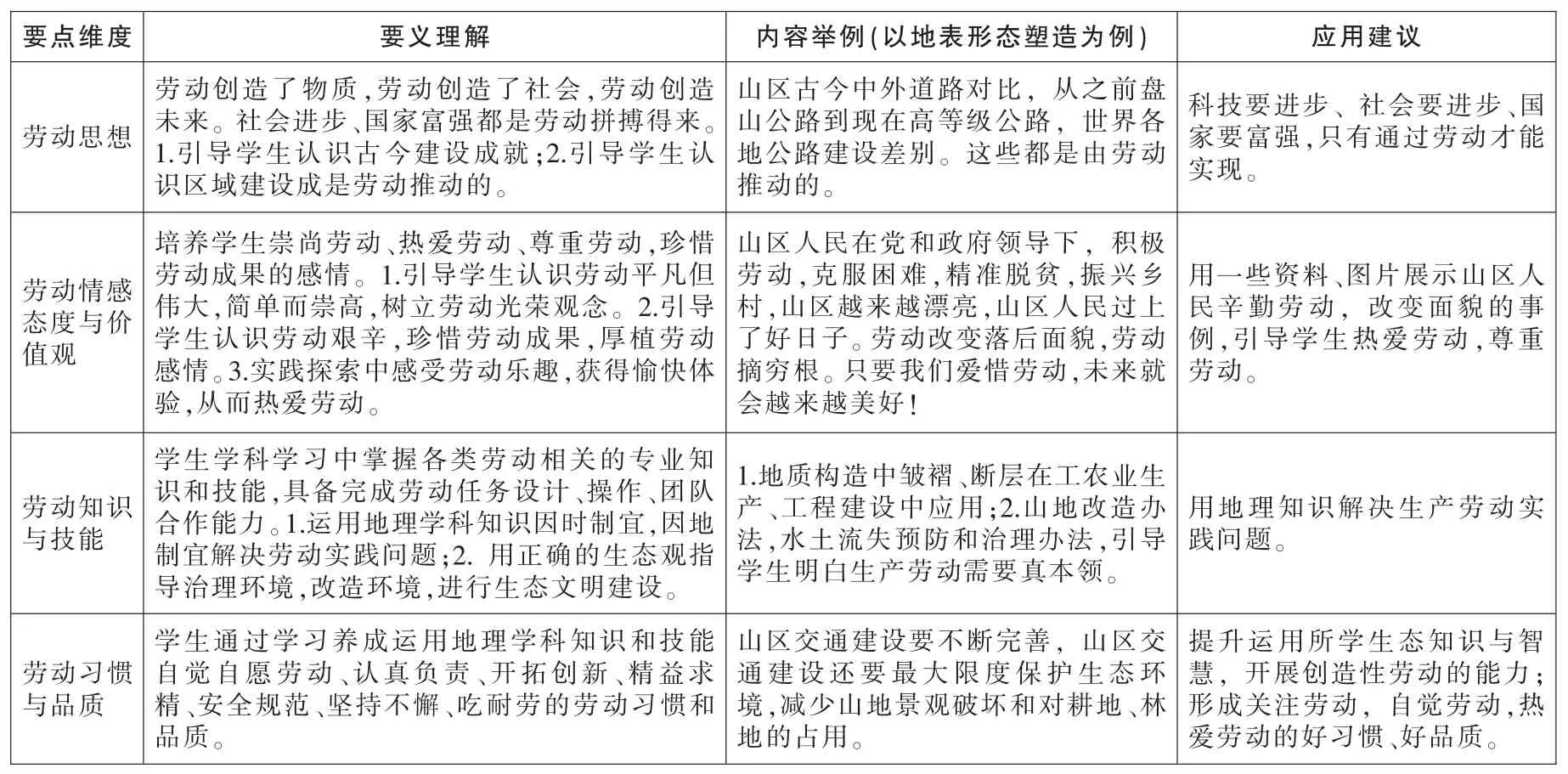

高中地理學科中的勞動教育資源,借鑒《義務教育勞動課程標準》(2022 年版),對其主要內容的理解可以從勞動思想、勞動情感態度與價值觀、勞動知識與技能、勞動習慣與品質四個維度入手。下表是以高中地理選擇性必修1 第二章《地表形態塑造》內容為例,對勞動教育四個維度的內容進行解讀:

要點維度要義理解內容舉例(以地表形態塑造為例)應用建議勞動思想勞動創造了物質,勞動創造了社會,勞動創造未來。 社會進步、國家富強都是勞動拼搏得來。1.引導學生認識古今建設成就;2.引導學生認識區域建設成是勞動推動的。山區古今中外道路對比, 從之前盤山公路到現在高等級公路, 世界各地公路建設差別。 這些都是由勞動推動的。科技要進步、 社會要進步、國家要富強,只有通過勞動才能實現。勞動情感態度與價值觀培養學生崇尚勞動、熱愛勞動、尊重勞動,珍惜勞動成果的感情。 1.引導學生認識勞動平凡但偉大,簡單而崇高,樹立勞動光榮觀念。 2.引導學生認識勞動艱辛,珍惜勞動成果,厚植勞動感情。3.實踐探索中感受勞動樂趣,獲得愉快體驗,從而熱愛勞動。山區人民在黨和政府領導下, 積極勞動,克服困難,精準脫貧,振興鄉村,山區越來越漂亮,山區人民過上了好日子。 勞動改變落后面貌,勞動摘窮根。 只要我們愛惜勞動,未來就會越來越美好!勞動知識與技能勞動習慣與品質學生學科學習中掌握各類勞動相關的專業知識和技能,具備完成勞動任務設計、操作、團隊合作能力。1.運用地理學科知識因時制宜,因地制宜解決勞動實踐問題;2. 用正確的生態觀指導治理環境,改造環境,進行生態文明建設。1.地質構造中皺褶、斷層在工農業生產、工程建設中應用;2.山地改造辦法,水土流失預防和治理辦法,引導學生明白生產勞動需要真本領。用一些資料、圖片展示山區人民辛勤勞動, 改變面貌的事例,引導學生熱愛勞動,尊重勞動。用地理知識解決生產勞動實踐問題。學生通過學習養成運用地理學科知識和技能自覺自愿勞動、認真負責、開拓創新、精益求精、安全規范、堅持不懈、吃耐勞的勞動習慣和品質。山區交通建設要不斷完善, 山區交通建設還要最大限度保護生態環境,減少山地景觀破壞和對耕地、林地的占用。提升運用所學生態知識與智慧, 開展創造性勞動的能力;形成關注勞動, 自覺勞動,熱愛勞動的好習慣、好品質。

從勞動教育的四個維度可以明顯看出高中地理課程和勞動教育有著極其重要的關系,因此對于學校來說,除了設置勞動課程外,學科教育融合勞動教育要求也是必然的。

二、 高中地理學科教育融合勞動教育的路徑

1.把握地理課堂教學,融合落實勞動教育。(1)學習地理學發展史,融合落實勞動教育。人類在長期進化發展中通過勞動,發明了許多勞動工具,積累了豐富的勞動智慧。如:古代天文中太陽黑子規律、氣象氣候知識、天文24 節氣知識以及日晷、司南等工具,都是人類的勞動智慧,有些知識和工具至今仍在勞動生產中發揮作用。近現代人類勞動知識、技術和勞動工具更是層出不窮,日新月異,我們地理課引導學生學習知識、技術的同時,也要引導學生認識到人類社會的每一次進步,都是勞動人民無數次觀察、試驗、總結得到的成果,勞動使人類不斷進步。地理教師在地理課堂教學中不僅要讓學生學習古今中外的勞動智慧,還要融合落實勞動教育。(2)依托地理日常課堂進行勞動教育。地理學的形成和發展是在勞動人民長期勞動總結中產生的,沒有勞動就沒有地理學,如“綠水青山就是金山銀山”、生態平衡原理、環境承載量原理等人地協調原理,是地理學科的核心素養,是人類幾千年的勞動總結。現在,它又成了勞動的終極意義,所以在高中地理課堂教學中,要選用地理學發展史來滲透勞動教育,樹立正確的勞動觀。

2.開展地理實踐活動,融合落實勞動教育。(1)利用假期戶外旅行研學融合落實勞動教育。寒暑假帶領學生外出旅行研學,教師可以結合目的地區域的特點展開問題設計,讓學生帶著問題去旅行,在旅行中研學,提高地理實踐力,在這個過程中同時融合勞動教育。(2)有目的地帶領學生參觀勞動場所融合落實勞動教育。教師或家長可利用課余時間,帶領學生前往工廠、農場、果園、花圃、林場、茶廠、養殖場、農科所、氣象水文站、地震臺等校外場所參觀學習,這也是融合落實勞動教育的途徑。學生身臨其境感受地理學科知識在農業、工業等生產勞動中的具體應用,從而興趣大增,樹立勞動觀念,熱愛勞動。

3.巧用生活生產情境,延伸勞動教育。 地理理論知識是枯燥的,但是如果將地理知識教學與日常生活生產情境結合起來,就會讓學生感受到地理知識與我們的生產生活息息相關,學生學習地理的興趣也會大大提高,同時落實勞動教育,提升學生勞動素養。例如,在高中地理必修一《常見地貌類型:喀斯特地貌》中,教師把大家熟悉的人民幣20 元面值的背面圖案展示給學生,引導他們思考喀斯特地貌特征、分布、形成原因,再讓學生注意觀察植被特點,導出石漠化現象以及石漠化治理方法,學生對改造自然環境的熱情空前高漲。這一生動的情境不僅突破了刻板的知識點,還較好地體現了地理區域認知、綜合思維、地理實踐力和人地協調觀等學科素養以及勞動教育。

4.運用試題導向,內化勞動教育成果。 一份優質測試題的命制要突出立德樹人導向,既能體現落實核心素養,又能體現對德、智、體、美、勞各方面的考查。地理學科的測試題也一樣,既要考查核心素養,也要考查勞動教育的效果。

三、結束語

在五育并舉的背景下,學科教育落實勞動教育是當然途徑,能有效實現智育和勞育相融合,達到勞智同育效果。在高中地理學科落實勞動教育不僅能激發地理學科更豐富的承載力,更能發揮勞動教育的綜合育人功能,為勞動教育開辟了廣闊的實施空間。