徐聞縣下橋鎮農業產業結構與蠶桑發展態勢初步分析

楊袁昊 邱國祥 李文楚 陳芳艷 劉偉強 符文昭

徐聞縣下橋鎮農業產業結構與蠶桑發展態勢初步分析

楊袁昊1邱國祥2李文楚1陳芳艷1劉偉強1符文昭3

(1.華南農業大學動物科學學院廣東廣州510642;2.廣東省絲綢紡織集團有限公司廣東廣州510180;3.徐聞縣星科農資服務部廣東湛江524199)

徐聞縣下橋鎮信橋村現有18個自然村,超萬畝桑園,蠶繭年產量超3 000 t,年均產值約6 000萬元。文章基于對當地農業產業生產數據的抽樣統計分析,提出信橋村蠶桑發展的主要動力是村民對蠶桑產業的認同感比較高、勤勞致富理念清晰,蠶桑產業資金回流周期短、成本比較低、蠶繭價格穩定,蠶桑產業抗風險能力強。通過實施省農村科技特派員團隊幫扶,組織蠶農進行經驗技術交流,為當地村民提供生產技術指導,信橋村養蠶水平逐步提高,蠶桑產業發展逐步走向規模化。信橋村要實現集體經濟逐步轉型,還需深挖蠶桑產業各方面潛能,進一步推動蠶桑產業鏈延伸。

自然地理條件;農業產業結構;蠶桑產業;鄉村振興;徐聞縣

黨的二十大報告強調要全面推進鄉村振興,實施鄉村振興戰略進入了新階段,目標是解決好“三農”問題。鄉村振興的重要內容之一是產業振興,實現農業增產、農民增收,進一步鞏固脫貧攻堅成果。自古以來種蠶養桑在我國農業中占據優勢地位,從事蠶桑產業是農民致富的法寶[1]。蠶桑產業在我國脫貧攻堅時期發揮了非常重要的作用,幫助一批農民實現了脫貧[2],在國家政策的支持下還起到了調整農業產業結構的作用[3-4]。在國家實施“東桑西移”戰略后,廣東省的蠶桑產業主要分布在粵西、粵北一帶。地處廣東省最南端的徐聞縣氣候適宜,蠶桑發展較為穩定。下橋鎮信橋村是徐聞縣種桑養蠶的主要基地,蠶桑產業規模化、專業化程度突出,發展態勢良好,2022年蠶繭生產創造近7 000萬元的產值[5]。基于此,本文分析當地自然和生產條件,研究農業多元化發展途徑,了解當地農業產業經濟結構和效益,解析出下橋鎮蠶桑穩定發展的一些主要推動力,以助力推廣科學養蠶核心技術,穩定當地蠶桑產業[6],提升當地經濟發展水平。

1 研究區域概況

湛江市徐聞縣屬于粵西地區,位于雷州半島南部,地處熱帶,屬熱帶季風氣候,全年日照充足,高溫炎熱,年平均氣溫23.3 ℃,年平均降水量1 364 mm,降雨季節土壤酸堿值均值為6.52。徐聞縣特殊的氣候以及土壤條件非常適合各種農作物生長,因此,該地農產品種類多,覆蓋面廣,產業結構多樣化,既有瓜果蔬菜,也有糧食作物、經濟作物種植。下橋鎮是徐聞縣的農業大鎮,也是廣東省城鄉融合發展試點中心。下橋鎮的土壤主要為玄武巖逐步發展演變而成的磚紅壤,同時也存在小部分粗骨磚紅壤,適合發展農業生產,其農作物種植面積共6 116.39 hm2,擁有水肥一體化和噴滴灌設施的農作物種植面積占比達八成以上,主要種植玉米、桑樹、青椒、火龍果、菠蘿等。

徐聞港是我國海上絲綢之路的始發港之一,絲綢文化深入人心。近年來,徐聞縣下橋鎮堅持以黨建引領帶動蠶桑以及其他產業高質量發展。其中,信橋村黨支部創設了“黨建+銀絲蠶寶”模式,通過與專家合作,邀請專家指導生產、帶領農戶去外地學習新技術和新模式,組建黨員志愿者服務隊,培育帶動蠶農980多戶,同時還打造了“小蠶共育、大蠶飼養”示范區,形成了蠶桑產業體系,對蠶桑資源進行綜合利用與開發,2019年產值已突破6 000萬元[7]。信橋村于2007年成立了徐聞縣信橋農家種養有限公司,推廣優良蠶種、新技術及新設備,以提高蠶繭的品質。同時該公司還幫助農戶解決蠶繭銷售難題,為當地發展蠶桑產業保駕護航。2009年,信橋村成立了徐聞縣永綠農產品農民專業合作社,大力發展蠶桑產業。2020年8月,信橋村獲批廣東省“一村一品”“一鎮一業”專業村。

2 徐聞縣下橋鎮農業產業調研

徐聞縣下橋鎮是農業大鎮,以蠶繭、青椒、火龍果、菠蘿等農產品銷售為主要經濟收入來源,形成多種農作物多元化發展趨勢。當地農民以及種植大戶對各種農產品的市場行情缺少科學的預判能力,各種農作物種植面積受到農產品市場行情的宏觀調節大起大落,農產品價格極不穩定,對農民收益影響很大,比如韭菜,行情好時銷售價格大約3元/kg,滯銷時節則低至0.2元/kg。因此,了解各種農產品給農民帶來的收入,進而了解、分析下橋鎮農業產業結構及產業結構的優化措施,具有重要的參考價值。進一步通過市場分析,建立起歷年各種農產品價格走勢和產業行情的科學分析,指導農民在農業生產中趨利避害,可達到增加農業產值、增加農民收入的理想效果。

2.1 數據收集方法

本次徐聞縣下橋鎮農業產業調研數據收集采取抽樣調查的形式,包括徐聞縣下橋鎮信橋村蠶農2022年的養蠶原始數據,以及徐聞縣星喜農園提供的其他農產品2022年的各項數據。

2.2 數據統計分析

在收集了徐聞縣下橋鎮農產品生產數據后,采用MicrosoftOfficeExcel 2019軟件對數據進行簡單處理,將各種農作物的公頃產值、投入成本、人工成本以及純收益進行匯總和統計分析。其中,蠶農生產數據為2022年全年售繭收入,并以2021年生產技術、收入水平為基準,根據蠶桑生產技術水平的高低將蠶農分為2組。用SPSSStatistics 26軟件進行統計分析,用平均值±標準誤差表示分析結果。采用SPSSStatistics 26進行成對樣本檢驗,以<0.05為顯著性差異判斷標準,從而得出差異是否達到顯著水平。

3 結果與分析

3.1 農業產業數據對比分析

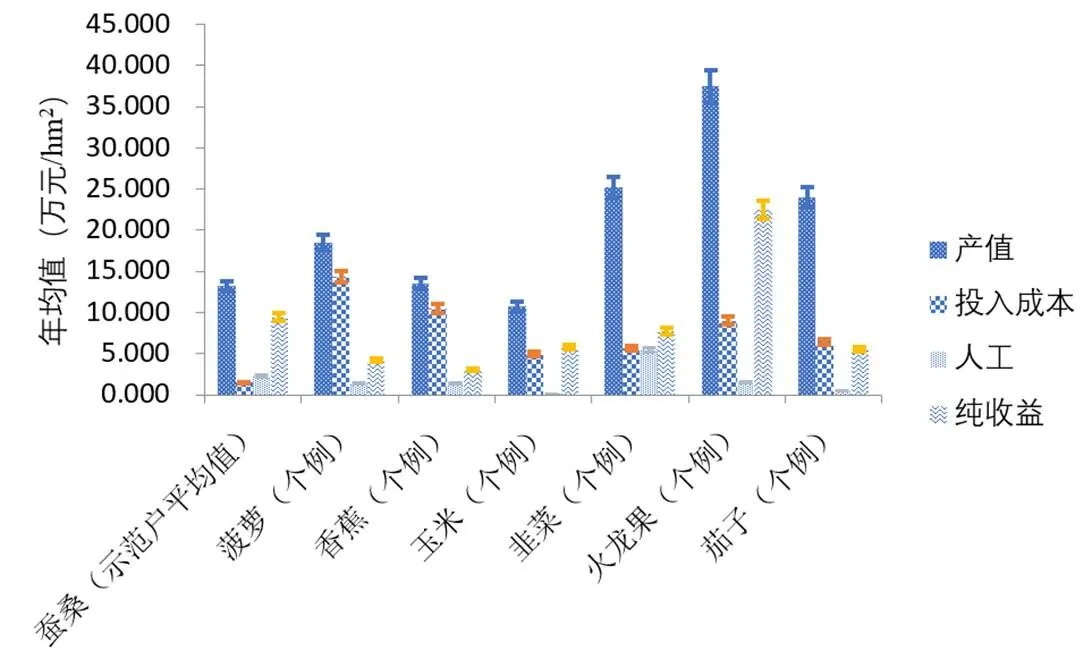

徐聞縣下橋鎮各種農作物的公頃產值、投入成本、人工成本以及純收益如表1所示。

利用各種農產品的純收益、公頃產值、人工成本等數據作農產品經濟數據比較圖,如圖1所示。圖1中的誤差線表示數據標準誤差。

表1 徐聞縣下橋鎮農產品生產數據

注:蠶桑生產數據為蠶桑示范戶平均值,其他農作物數據為徐聞縣星喜農園平均值。本表價格數據為算術平均值。

注:蠶桑人工費包含養蠶人工成本和摘繭人工成本,純收益為蠶農實際收入;其他農產品的產值、投入成本、人工等為實際值,因價格波動幅度較大,按平均價格計算純收益。

從圖1可以看出,蠶桑產業在純收益、投入成本上有明顯的優勢,蠶桑的純收益為9.422萬元/hm2,前期投入成本和人工成本合計3.749萬元/hm2。對比其他高產的韭菜、菠蘿,蠶繭價格平穩,全年波動相對比較小,蠶農示范戶所經營的蠶桑產業前期投入成本不高,最終所獲得的純收益比其他幾種農作物要高,而年均公頃產值在所有農作物中并非最高。據調查,當地有個別蠶農承包小蠶點,負責當地的小蠶共育工作,其效益相比于大蠶而言高出許多。反觀其他農作物,如火龍果產業,雖然公頃產值很高,但是前期投入成本也很大,最終獲得的純收益低于蠶桑產業。所以從投入產出比的角度來看,蠶桑產業有著非常明顯的優勢。

3.2 蠶農生產數據對比分析

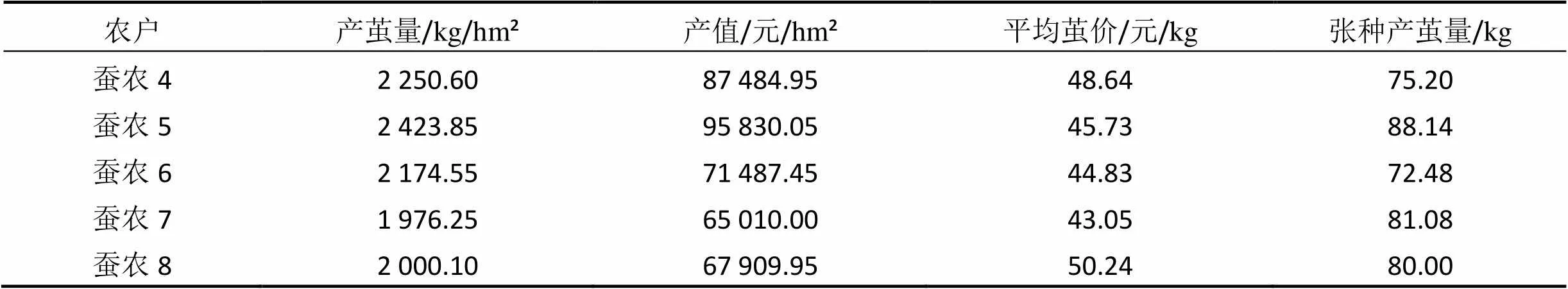

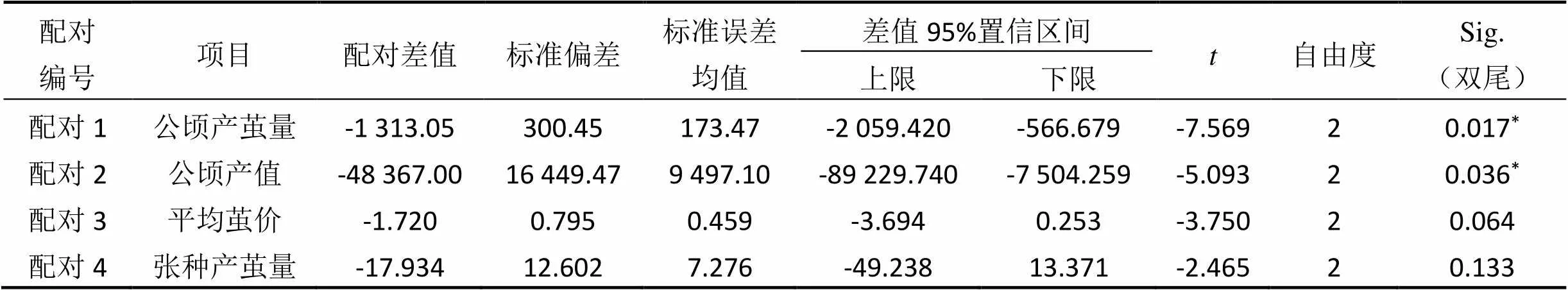

不同生產技術水平蠶農的生產數據見表2和表3。表2為生產技術水平比較落后的蠶農生產數據,表3為生產技術水平領先的蠶農生產數據,將二者導入SPSSStatistics 26進行成對樣本檢驗,結果如表4所示。

表2 生產技術水平落后的蠶農生產數據

表3 生產技術水平領先的蠶農生產數據

表4 蠶農生產數據配對樣本檢驗

注:*表示該項數據在0.05的水平上差異顯著。

通過對蠶農生產數據進行分析,公頃產值對比的值為0.017,公頃產繭量對比的值為0.036,證明這兩項數據差異顯著。科技特派員在生產指導過程中也發現了蠶農的桑園管理以及桑葉儲存技術方面的差異影響蠶農的收益。雖然當地的繭價比較穩定,但是生產技術水平的差異還是較大程度地影響了蠶農的收益,缺乏生產經驗的蠶農有可能經常出現減產的情況。因此,生產技術水平對于蠶桑產業來說非常重要,這也體現了科技特派員在蠶桑生產中起到的重要推動作用。

4 討論

我國農民種糧積極性不足的主要誘因是投入成本過高以及與其他農作物相比其收益偏低[8]。在深入生產一線調查后,我們發現農民最關心的兩個問題便是生產成本與生產收益,而蠶桑產業在這兩個方面領先于當地其他農作物種植業[9],這是徐聞縣下橋鎮蠶桑發展穩中向好的原因之一。

調研發現,蠶桑產業還具備一個獨特的優勢。當地蠶桑生產采用小蠶共育的方式,蠶農在購回大蠶后僅僅需要飼養10 d左右,就可以出售蠶繭,獲得收益。較短的收益周期可以促進蠶農持續進行生產,提高蠶農的積極性。相較于其他農產品的收益周期,蠶桑的收益周期非常短,這也意味著蠶桑的抗風險能力要比其他產業高。當地的菠蘿、香蕉等農產品收益周期長,且價格波動幅度較大,如果遇到收成不好的年份,農民的收益會大幅降低。蠶桑一年可以多次產出,如果遇到蠶病等情況使當批次的收益減少,蠶農可以馬上開展下一批次生產,蠶桑生產總體風險要比其他農作物種植小得多。

當地蠶桑產業穩定發展的原因還在于當地蠶農對蠶桑文化的認同感。在徐聞縣下橋鎮信橋村,幾乎家家戶戶種桑養蠶,每一個家庭中都有用自家蠶繭制作而成的絲綿被,一部分蠶農通過養蠶致富,這對于當地蠶桑產業發展是一個很大的鼓舞。因此,在當地人的理念當中,居家養蠶的收入并不比外出打工低,這也幫助蠶桑產業留住了勞動力,促進當地蠶桑產業穩定發展。

在當地政府的引導下,省農村科技特派員團隊成員深入基層,到蠶農家進行技術指導,并給蠶農發放蠶藥,貫徹科學種養理念,使蠶農充分了解養蠶生產方面的科學知識[10]。同時,科技特派員充分利用現代科技手段,采用線上線下相結合的方式進行技術指導,建立起蠶桑生產交流微信群,蠶農有生產問題可以直接在微信群中進行詢問,由科技特派員做出專業的解答,從而提高蠶農的生產技術水平。并推廣先進養蠶設備,幫助蠶農提高生產效率,實現增產增收。對于困擾當地蠶農已久的桑葉農藥殘留問題,當地采取了針對性的措施,發揮當地自然村村主任的領頭作用,與其他農作物私營農場主進行協商,建立起桑葉的區域性采伐機制,避免其他農作物種植中的農藥施用對桑樹和蠶桑產業的不利影響,有效地減少了當地蠶農的損失[11]。

徐聞縣下橋鎮蠶桑產業要繼續穩步前進,積極開展絲綢產業體系建設,培育好龍頭企業,充分發揮龍頭企業的帶頭作用[12]。同時,積極探索產學研合作機制,形成產業集約化經營[13-14],深度挖掘蠶桑產業的各方面潛能,完善蠶桑產業發展產業鏈條,最大化利用蠶業資源[15]。

[1]宋樂見,趙幫泰,羅俊,等.四川蠶桑產業機械化應用現狀及發展策略研究[J].四川農業科技,2022(10):11-13.

[2]覃向平,田孟宇,陸方苗,等.脫貧攻堅與鄉村振興銜接背景下環江蠶桑產業發展的思考[J].廣西蠶業,2022,59(2):59-63.

[3]羅平.來賓市蠶桑產業發展成效分析[J].廣西蠶業,2019,56(2):37-39.

[4]羅逵.金碧鎮蠶桑產業發展前景分析[J].云南農業,2020(4):21-24.

[5]湛江市徐聞縣下橋鎮人民政府.下橋鎮信橋桑蠶:化繭成蝶,朝著高質量發展的新征程出發[EB/OL].(2023-03-01)[2023-08-08].http://www.xuwen.gov.cn/zjxwxq/gkmlpt/content/1/1731/post_1731090.html#7063.

[6]溫志勇.華農科技團隊深入基層,帶著信橋村民走出蠶桑致富路[EB/OL].(2023-03-08)[2023-08-08].https://static.nfapp.southcn.com/content/202303/07/c7431416.html?colID=0&appversion=10400&firstColID=2038&enterColumnId=0.

[7]陳金波,陳東旭.湛江市徐聞縣下橋鎮人民政府.徐聞縣下橋鎮信橋村:“黨建+銀絲蠶寶”助力鄉村振興[EB/OL].(2019-01-02)[2023-08-08].http://www.xuwen.gov.cn/zfxxgk/zjsxwxxqzrmzf/content/mpost_891104.html.

[8]張紅宇.主產區和種糧農民積極性穩定增長機制研究[J].農村經濟,2005(3):3-8.

[9]韋景全.廣西都安瑤族自治縣蠶桑產業發展現狀及對策[J].特種經濟動植物,2022,25(4):118-119.

[10]南方農村報.提高蠶農盈利能力,華農科技特派員到徐聞傳授蠶桑技術[EB/OL].(2023-07-08)[2023-08-10].https://static.nfapp.southcn.com/content/202307/08/c7876490.html?colID=0&appversion=10400&firstColID=2038&enterColumnId=0.

[11]黃俊杰.特派員團隊專家會診家蠶,減少農戶損失[EB/OL].(2022-04-15)[2023-08-10].https://static.nfapp.southcn.com/content/202204/14/c6398140.html.

[12]孫波.淺析穩定發展涪陵蠶桑產業的對策[J].蠶學通訊,2021,41(3):37-40.

[13]黃星光,梁慶國,徐興耀.廣東省蠶業30年成就及發展對策[J].中國蠶業,2009,30(1):40-44.

[14]李文楚,魯學遠,林健榮.廣東蠶絲業發展的思考[J].廣東農業科學,2011,38(23):186-188.

[15]嚴曉鶴,姚程杰,謝進軍,等.石泉縣蠶桑全產業鏈發展現狀與對策[J].北方蠶業,2022,43(2):55-57.

10.3969/j.issn.2095-1205.2023.09.01

F326.3

A

2095-1205(2023)09-01-04

廣東省科技廳科技特派員團隊項目(粵科函農字[2021]1056號)

楊袁昊(2003—),男,漢族,湖南新化人,本科。

李文楚(1966—),男,漢族,湖南洞口人,博士研究生,副教授,研究方向為昆蟲生理生化、資源綜合利用技術。