打松木樁拋石在乾江圍海堤護腳基礎加固中的應用

靳志歡

(廣西北海市海河堤管理所,廣西 北海 536000)

乾江圍海堤全長16.724 km,按20 a 一遇防洪(潮)標準標準設計,堤身斷面型式采用單一斜坡土堤,坡腳設有護腳擋墻。樁號0+000~11+570 段堤防工程主要是對周江感潮段左岸的舊堤進行加固,舊堤堤身寬4~8 m,標準海堤堤身寬18 m 左右,內外護腳擋墻較舊堤向兩側橫向位移5~7 m,大多延伸至淺灘乃至河床內,加之工程區內河網密布,潮汐沖刷流速較快,魚、蝦塘眾多,地層巖性以淤泥等松散土層為主,巖性較雜,變化頻繁,因此需要根據實際地形情況對堤防擋墻護腳采取加固措施。對以軟土層為主的護腳擋墻基礎采用打松木樁和拋石的方法進行處理,切合實際,起到了很好的加固作用。

1 堤防工程地質特征

1.1 地形地貌

工程區位于北部灣北面的海積漫灘地貌、河口三角洲地貌及河流沖積階地地貌相互匯的區域,場區地面標高-1~5 m,地勢向南往北部灣微傾斜。場區東面與南康盆地邊緣呈漸變過渡關系,西面與南流江沖積平原相接,南部與北部灣灘涂相鄰。工程區內河網密布,魚、蝦塘眾多,植被較為發育,多為竹叢、灌木及雜草,海岸灘涂區則分布有一些紅樹林。

1.2 地層巖性

工程區出露的地層巖性以松散土層為主,巖性較雜,變化頻繁。根據時代成因主要有:

(1)泥盆系中下統桂頭群(D1-2gt)砂巖,出露于堤防工程區中部氮肥廠一帶。

(2)第四系下更新統湛江組河湖相沉積層(Q1z)黏土、中粗砂、礫砂土層,主要出露于堤防工程區南部及東面。

(3)第四系中更新統北海組(Q2b)含黏性土中粗砂、含黏性土圓礫,主要工程區東面。

(4)第四系全新統早期河流沖積層(Q41 al)黏土、含砂質黏土、淤泥質土、淤泥質中砂、中粗砂、圓礫等土層,主要出露于工程區北段。

(5)第四系全新統早期瀉湖沉積(Q41ml)黏土、粗砂土層,主要分布于堤防中、南段的東面。(6)第四系全新統中期三角洲沉積(Q42 mal)含砂質淤泥、淤泥質中砂、含貝殼粗砂礫砂土層,主要出露于堤防北段以西。

(7)第四系全新統現代海相沉積(Q42m)中細砂、礫砂土層,含少量貝殼碎片,主要出露于堤防南段西側。

在樁號0+000~11+500(即感潮段)內沿堤線取90 個剖面進行分析,揭露的巖土層依據成因類型、物質組成及工程地質特性自上而下分為10層,其中表層為①填筑土(舊堤土)等人工填土,③~⑥層為第四系全新統早期河流沖積層(Q41al)。按堤線范圍巖性特征,參照《堤防工程地質勘察規程》(SL 188-2005)附錄C“堤基地質結構分類”,堤基地質結構分類為一般為雙層結構(Ⅱ)類型。

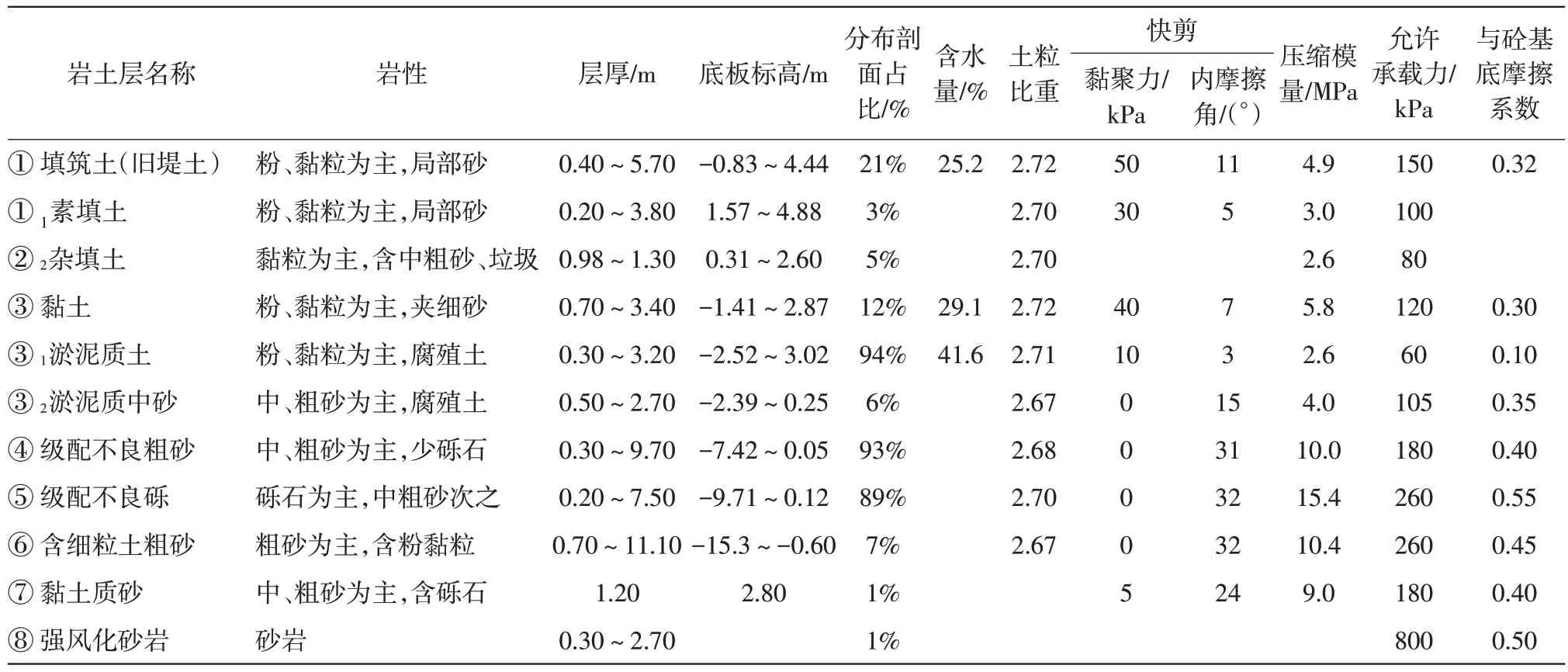

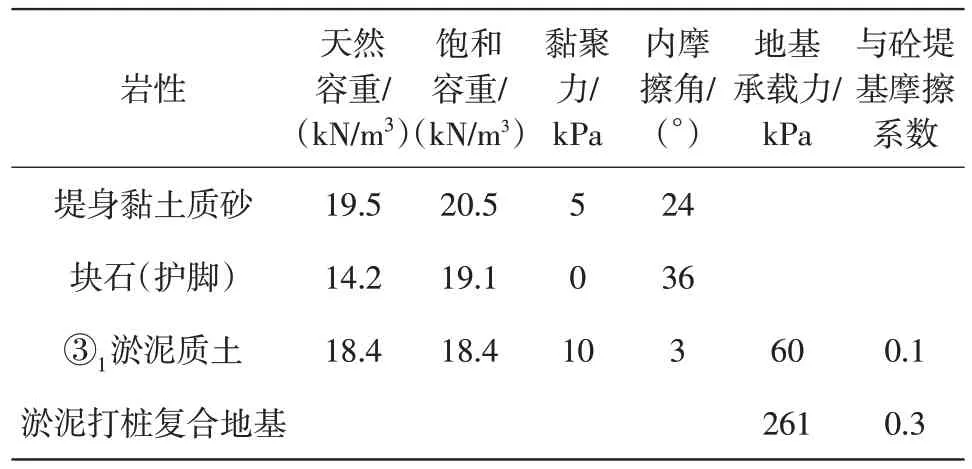

各巖土層特征及部分物理力學指標見表1。

表1 各巖土層特征及部分物理力學指標

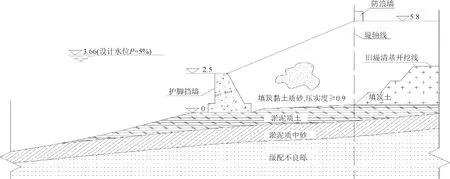

堤防迎水面至堤軸線出露地層典型斷面見圖1。

圖1 堤防迎水面至堤軸線出露地層典型斷面圖

1.3 水文地質條件

堤防沿線地表水體主要有河流、河溝、魚塘及蝦塘等。堤防西側為周江,周江河床寬40~100 m,水位受潮汐影響明顯;河溝分布在堤防東側,流向自東向西經排水涵閘及溝渠排入周江,水位受季節性影響較為明顯;魚塘及蝦塘多分布在堤防東側。海堤沿線河溝水的化學類型與海水相同,說明其與海水有較強的水力聯系,已被海水污染,但仍具有淡水特征。根據區域地層巖性及地表河網分布,工程區地表水直接補給地下潛水。在揭露的土層中,①填筑土、③黏土、③1淤泥質土、③2淤泥質中砂、⑦黏土質砂及⑧強風化砂巖層均為弱透水局部含水土層;④級配不良粗砂、⑤級配不良礫、⑥含細粒土粗砂為強透水土層,富含地下水。海堤沿線地下水位埋藏較淺,水位埋深1.20~5.00 m,不同地段地下水位的變幅與季節性、潮汐及魚塘、蝦塘蓄水程度關系密切,變幅多在1.00~2.50 m。本感潮段沿線河溝水與地下水均對普通水泥混凝土結構具有弱~中等腐蝕性,對鋼筋混凝土結構中的鋼筋具中等腐蝕性,對鋼結構具中等腐蝕性。

1.4 地質條件評價和建議

1.4.1 地質條件及評價

(1)堤基地質土層巖性中,①1素填土、③1淤泥質土、③2淤泥質中砂為軟土,屬高壓縮性土層,沿線多有分布,由于軟土抗剪強度低、滲透性微弱、排水固結緩慢,對堤基的抗滑及承載力穩定性有較大的影響,尤其是③1淤泥質土呈軟塑狀,屬飽和軟黏土,力學強度低,滲透性小,具高壓縮性,在基礎地層中大范圍分布,不宜直接作為堤防的地基基礎持力層;其余巖性土層均為良好的地基基礎持力層及下臥層。根據《堤防工程地質勘察規程》(SL 188-2005)附錄E.1“堤基工程地質條件分類”判別,堤基工程地質條件分類以屬B類(即工程地質條件較好類)為主,部分堤段(占總長25%)屬C 類(即工程地質條件較差類)。

(2)堤基各巖土層抗沖刷流速建議值(水深≥3 m):①填筑土(舊堤土)、③黏土:0.80~0.90 m/s;③1淤泥質土:0.20~0.25 m/s;③2淤泥質中砂:0.30~0.40 m/s;②、④、⑥、⑦各砂層:0.70~0.80 m/s。

堤基巖性以砂土和砂礫石層為主,土層結構松散,抗沖刷能力差,影響堤防工程的穩定。當遇到較急水流沖刷、侵蝕,特別是周江在設計潮洪組合洪峰流量下的水流流速為3.50 m/s 左右,遠高于上述堤基土層抗沖刷流速建議值的情況下,極易造成堤防工程破壞。因此應采取有效的保護措施,防止河(潮)水的沖刷和掏空。

1.4.2 建議

當③1淤泥質土、③2淤泥質中砂作為堤腳基礎持力層或下臥層時,為提高其承載力、摩擦系數及整體穩定性,建議采用打松木樹根樁進行加固。位于河床處的護腳擋墻,為防止水流淘空基礎,墻外應拋填石塊以增強其抗傾、抗滑和抗沖刷穩定性。

2 工程布置

該海堤工程堤軸線起始于雙江橋左岸橋頭下游側,沿周江左岸而下至水兒閘右側止為感潮段,長11.57 km;臨海段起于水兒閘沿廉州灣海岸延伸至戲水樂園止,長5.154 km。全長16.724 km,按堤路結合布置。堤身斷面型式為單一斜坡土堤,外坡坡比為1∶1.75,坡腳設C20 砼護腳擋墻,墻高2.5 m(頂寬0.6 m,底寬1.96 m);內坡坡比為1∶1.5,坡腳設2.5 m 高C20 砼護腳擋墻(埋深0.8 m 左右);堤頂采用混凝土路面,總寬度為6.0 m(含防浪墻),防浪墻高0.6 m。

3 打松木樁拋石應用

打松木樁和拋石是軟基處理中應用比較廣泛的方式。松木不易開裂或變形,干縮小,同時含有豐富的松脂,能很好地防止地下水和細菌的腐蝕,適宜水下基礎加固處理工作。采用松木樁加固的軟土地基屬于復合地基,由天然地基土和樁體兩部分組成。其加固機理一是利用樁體的支撐作用,在承受外荷時,地基中應力按樁土應力比重新分配,逐漸向樁體集中,樁周土體所承受的應力相應減少,大部分荷載由松木樁承受。由于樁的強度和抗變形能力均優于土體,故而形成后的復合地基承載力、模量也優于原土體,從而達到減小變形,提高承載力的效果。二是利用其擠密作用,松木樁施工時被錘擊打入,樁孔位置原有土體被強制側向擠壓,使樁周一定范圍內的土層密實度提高,從而使樁間土的承載力得到提高,壓縮性降低。

乾江圍海堤感潮段地表水與地下水具中等腐蝕性,對樁體影響較小,適宜打松木樁處理。針對堤基工程地質條件較差的C類,護腳擋墻大部分處于河床內,且堤腳基礎為較為深厚的③1淤泥質土、③2淤泥質中砂(總層厚2 m左右),采用墻基打松木樁、墻外拋填塊石二者相結合的處理方法,拋石則主要提供側向荷載而非地基承載力,以增強護腳擋墻的抗傾、抗滑和抗沖刷穩定性。

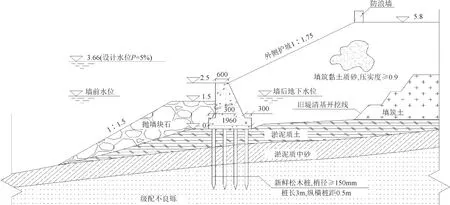

堤防工程等級為4級,堤腳擋墻級別為4級,采用C20砼結構,梯形斷面,墻高2.5 m,墻頂寬0.6 m,墻底寬1.96 m,墻后填筑黏土質砂,壓實度不小于0.9。在護腳擋墻基礎下打入新鮮松木樁(馬尾松),梢徑不小于150 mm,根長3 m左右,縱、橫向樁距均為0.5 m,樁底端進入持力層不小于1.0 m;拋填塊石加固護腳,沿墻邊線向外側拋填2 m 平臺后,按1∶1.5 坡比拋至現狀河床基底,塊石粒徑應不小于0.2 m。加固后的典型斷面如圖2所示。

圖2 堤腳護腳擋墻基礎加固斷面圖

3.1 穩定性分析

3.1.1 打松木樁復合地基的承載力

參考《木結構設計規范》(GB 50005-2017)表4.3.1-3,確定適用松木樁的抗壓強度。根據《建筑地基處理技術規范》(JGJ79-2012)7.3.3式計算單樁豎向承載力特征值:

式中:Ra為單樁豎向承載力特征值,kN;fc為樁身抗壓強度,kPa;η為樁身強度折減系數,取0.25;Ap為樁身截面積,m2。

根據《建筑地基處理技術規范》(JGJ 79-2012)式7.1.5-2估算復合地基承載力特征值:

式中:fspk為復合地基承載力特征值,kPa;λ為單樁承載力發揮系數,取1;m為面積置換率,m=d2/d2e;d為樁身平均直徑,m;de為根樁分擔的處理地基面積的等效圓直徑,m;正方形布樁時de=1.13 s,s=0.5 m;β為樁間土承載力發揮系數,取0.8;fsk為處理后樁間土承載力特征值,取處理前樁間土承載力特征值的1.1倍。

堤身填土、基礎土層、護腳拋石及打樁復合地基物理力學指標見表2。經計算,打松木樁復合地基的承載力特征值為261 kPa。

表2 基礎巖土物理力學指標

3.1.2 抗滑、抗傾和承載力穩定性分析

按《水工擋土墻設計規范》SL 379-2007進行抗滑、抗傾和承載力穩定性分析。

(1)抗滑穩定計算。土質地基上擋土墻沿基底面的抗滑穩定安全系數按下式計算:

式中:KC為擋土墻沿基底面的抗滑穩定安全系數;f為擋土墻基底面與地基之間的摩擦系數;∑G為作用在擋土墻上全部垂直于水平面的荷載,kN;∑H為作用在擋土墻上全部平行于基底面的荷載,kN。

(2)抗傾穩定計算。按下式計算:

式中:K0為擋土墻抗傾覆穩定安全系數;∑My為對擋土墻基底前趾的抗傾覆力矩,kN·m;∑MH為對擋土墻基底前趾的傾覆力矩,kN·m。

(3)擋土墻基底應力計算。按下式計算:

(4)計算工況。①工況1:最低潮位(-1.8 m)時墻前、后均無水,荷載組合為基本組合;②工況2:正常擋水時墻前、后水位均為2.0 m,荷載組合為基本組合;③工況3:退潮時水位降落情況,墻前水位1.0 m,墻后水位1.2 m,荷載組合為特殊組合Ⅰ。計算荷載包括:墻體自重、水壓力、揚壓力、墻前塊石壓力和墻后土壓力。

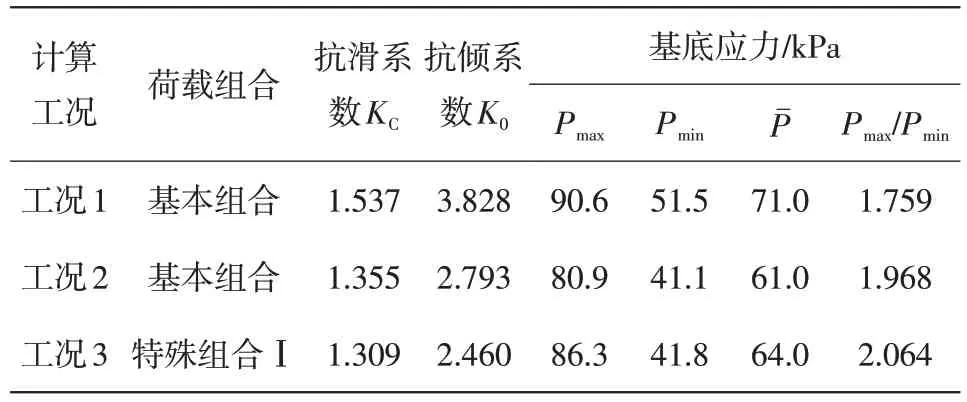

(5)計算結果。計算結果見表3。

表3 堤腳護腳擋墻穩定性分析成果表

從表3可以看出,在不進行加固處理的情況下,以③1淤泥質土為主的軟基無法滿足護腳擋墻的抗滑、抗傾和承載力要求。經加固處理后,擋墻抗滑穩定安全系數KC均大于1.20(荷載基本組合)或1.05(荷載特殊組合);抗傾穩定安全系數數K0均大于1.4(荷載基本組合)或1.3(荷載特殊組合);平均基底應力Pˉ均小于地基允許承載力261 kPa,最大基底應力Pmax均小于地基允許承載力的1.2倍,基底應力的最大值與最小值之比Pmax/Pmin均小于2.0(荷載基本組合)或2.5(荷載特殊組合)。加固后的護腳擋墻抗滑、抗傾穩定性和承載力滿足規范要求。

3.1.3 抗沖刷穩定性分析

當塊石重量范圍為12~24 kg、水流最大沖刷速度不大于4.0 m/s時,采用伊茲巴什公式進行計算分析:

式中:Vc為塊石起動流速,m/s;K為安全系數,取1.5;g為重力加速度,取9.8 m/s2;γb為塊石重度,取2898 kg/m3;γ為水重度,取1000 kg/m3;D為塊石粒徑,取0.2 m。

經計算,塊石起動流速為4.09 m/s,高于設計潮洪組合洪峰流量下的最大流速3.5 m/s,護腳擋墻拋石基礎抗沖刷穩定性滿足設計要求。

3.2 打松木樁施工控制

打松木樁的施工順序主要包括:樁位放樣、打樁、樁頭處理、C20 埋石砼墊層施工。松木樁施工前,由測量人員依據設計圖紙進行放樣,確定樁位后打試樁以確定淤泥深度及對應樁長。一般要求樁底端插入持力層不小于1.0 m,樁頭部高出淤泥頂面0.3 m左右,埋入C20砼墊層。樁頭部按高度要求鋸平后用塑料帶扎緊,最后進行墊層施工。

樁木須材質均勻,樁長應略大于設計要求,彎曲過度的不應采用。樁身不得有蛀孔、裂紋或其它影響強度的瑕疵。吊運、裝卸、堆放時,不得沖擊或振動木樁樁身。儲存地基須堅實平坦,不得有沉陷等現象,避免樁木變形。使用時,應按運抵現場的先后次序依次使用,同時應檢查木樁是否完整。按設計要求嚴格控制樁徑,梢徑不小于150 mm,且外形順直光圓,梢端削成30 cm長的尖頭,以利于打入持力層。

3.3 拋填塊石施工控制

施工前應進行試拋,以確定拋石厚度、基礎面坡度、拋石范圍等。拋填方向根據河床軟土下臥地層橫坡而定,橫坡平坦時自基礎中部逐漸向上下游兩側擴展;橫坡陡于1∶10 時,應自高側向低側拋填并在低側多填。為便于控制沉降,每20 m設一處觀測點,并做好保護工作,施工期隨時觀測沉降量并做好記錄。拋石頂高程每5 m 檢查一個斷面,允許偏差應小于10 cm。

選用石料須滿足設計及規范要求,控制塊石的粒徑和塊重,粒徑不小于20 cm,塊重不小于12 kg,以滿足抗沖刷穩定性要求。

4 打松木樁拋石施工時需要注意的問題

(1)護腳擋墻施工過程中,建設、設計、施工、監理等各參建方要密切配合,根據基礎出露地層巖性條件的變化情況,因地制宜地采用和調整合適的加固措施和施工方案,以取得比較理想的加固效果。

(2)拋填塊石和打松木樁組合施工時,應先進行擋墻外側基底拋石施工,拋至擋墻基礎面高程時再進行墻底打松木樁施工,以減少拋石施工對打樁的擾動,盡量保持樁體豎直打入軟基和持力層。在打樁前,測量好木樁點位;完成打樁后,也要復核樁距在確定的間距以內,如果超出設定值的,要加密處理。

(3)在打樁完成、基底拋石沉降穩定后進行墻基墊層及墻體施工。滿足齡期后,墻內填土和墻外護腳拋石應同步進行,避免產生側向壓力使墻體失穩。

(4)護腳拋石施工時避免塊石或機械碰撞、砸損擋墻頂部和棱角,保證墻身強度不受破壞。

5 結語

乾江圍海堤部分堤段護腳擋墻坐落于河床淺灘,且基礎為淤泥質土、淤泥質中砂等軟土基,承載力不足、抗傾抗沖刷穩定性差,在擋墻施工中針對實際工程地質條件采用了打松木樁和拋填塊石相結合的基礎加固措施,并進行施工方法和質量控制,滿足規范要求,取得了較好的經濟技術效果,確保了工程安全穩定運行。