中國故事國際傳播視野下網絡文學的本體結構與特性

王一鳴

【摘要】文章以國際傳播為基礎語境,聚焦網絡文學“為什么是中國故事”“為什么能講好中國故事”兩大理論命題,提出由故事層、媒介層、關系層構成的網絡文學三元本體結構理論模型。此模型中,故事層表現出具有鮮明中國特色的故事性和中國性,媒介層和關系層表現出具有跨媒介敘事和全球性數字敘事特征的媒介性,三大特性賦予中國故事立體化的精神內涵、本土化的文化氣質和全球化的開放語境,從而構建國際傳播視野下網絡文學講好中國故事的理論基礎。

【關鍵詞】國際傳播 網絡文學 中國故事 跨媒介敘事 數字敘事

【中圖分類號】G230 【文獻標識碼】A 【文章編號】1003-6687(2023)2-031-07

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2023.2.004

起于青萍之末的網絡文學,從21世紀之初新興的文學現象發展至今,已成為數字時代最主要的故事生產、傳播與消費形態之一。從微風細瀾到產業巨子,從野蠻生長到走出國門,網絡文學用無可辯駁的實績在學術場域之外證明了其在場性,并愈益成為中國故事乃至中華文化海外輸出的“橋頭堡”,被一些學者稱為可與好萊塢電影、韓國游戲、日本動漫并駕齊驅的代表性中國文化符號。

習近平總書記在2021年5月31日中共中央政治局第三十次集體學習時強調:“講好中國故事,傳播好中國聲音,展示真實、立體、全面的中國,是加強我國國際傳播能力建設的重要任務”,“要更好推動中華文化走出去,以文載道、以文傳聲、以文化人,向世界闡釋推介更多具有中國特色、體現中國精神、蘊藏中國智慧的優秀文化”。網絡文學如何講好中國故事、如何承載中華文化“走出去”的歷史使命,成為當前國際傳播研究中的重要子課題。

現有研究大多從現實層面即產業實踐角度探討作為結果性問題的網絡文學講好中國故事的實現路徑和傳播策略,但從理論層面看仍面臨兩大困境,即兩個前提性問題始終懸而未決:一是網絡文學為什么是中國故事的一部分?或者說網絡文學在多大程度上代表了國際傳播語境下的“中國故事”?二是網絡文學為什么能講好中國故事?或者說網絡文學講好中國故事的理論依據在哪里?本文由此聚焦“為什么是”和“為什么能”兩大核心問題,論述國際傳播視野下網絡文學講好中國故事的理論之基。

一、理解網絡文學:論網絡文學的本體結構

對第一個問題“網絡文學為什么是中國故事的一部分”的回答首先取決于我們如何理解、如何看待早已被產業界約定俗成地作為客觀存在的網絡文學。回到中國網絡文學誕生的歷史原點,有幾個基本共識:其源頭是20世紀90年代初在北美的中國留學生群體中興起的華語網絡論壇;其標志是1998年中國臺灣作者“痞子蔡”發表的網絡小說《第一次親密接觸》;其興盛是2003年盛大集團收購當時最具影響力的文學網站起點中文網,并開創VIP章節付費制度。自此開始,一大批具有類似語言風格(通俗、時髦)、創作方式(電腦寫作、即時連載)、發表渠道(網站、論壇、博客)的作品不斷涌現,逐漸形成了一個如今耳熟能詳的概念——網絡文學。

當網絡文學在世紀之交橫空出世,一躍成為萬眾矚目的社會顯性存在,“通過把意義賦予他們所看到的現象,來積極地解釋他們的經驗”時,學者們試圖對這一新生事物給予現象學的闡釋:廣義的網絡文學指電子化處理后上網的所有文學作品;中觀層面指首發于互聯網的原創文學;狹義層面指利用超文本鏈接和多媒體制作的作品——這三種對網絡文學概念的劃分法在早期研究中就已提出,至今仍被許多學者接受。[1][2][3]但從實踐層面看,這一界定存在明顯的缺憾。一是未能準確把握中國網絡文學的實際樣貌,其廣義和狹義層面的所謂電子化或超文本作品都不是中國網絡文學的主流,中觀層面的定義則遠滯后于當今網絡文學在版權運營和跨媒介領域的拓展。一言以蔽之,對網絡文學這一極具實踐性的經驗對象的概念化理論圖式,已難以周全地覆蓋和解釋作為客觀存在的網絡文學實體。二是過分囿于文學的觀念,從外延上列舉作為現象的網絡文學,充其量只是使用窮舉法對其外在表現形式進行描述,而網絡文學區別于其他一切非網絡媒介上的文學、區別于網絡上其他一切非文學內容信息的本質和特性究竟是什么?有關概念并沒有獲得準確揭示。基于此,本文嘗試從傳播學的角度,借用本體論和系統論思想,“本體是與現象相對的事物之所以為此事物的存在狀態和存在本質,是一種對‘存在的系統化解釋”,對網絡文學的內涵和外延——本體結構進行深入剖析。

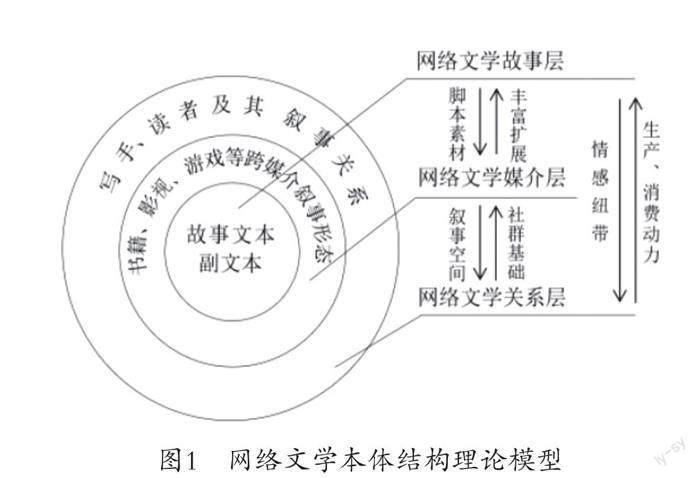

筆者認為,網絡文學本體由故事層、媒介層、關系層三層結構組成:故事層指網絡文學作品的故事文本,以及圍繞故事文本以讀者評論、寫手回復等形式存在的副文本;媒介層指針對網絡文學作品進行二次開發和通過媒介轉換形成的書籍、影視、游戲等其他跨媒介敘事形態;關系層指通過網絡文學作品及其跨媒介產品聯系起來的寫手和讀者的敘事關系的集合(見圖1)。

如圖1所示,網絡文學本體的三層結構間的關系為:故事層為媒介層提供了腳本和素材,媒介層豐富和擴展了故事層的內涵;媒介層為關系層提供了更廣闊的敘事空間,關系層為媒介層奠定了良好的社群基礎;故事層為關系層提供了情感紐帶,關系層是故事層賴以持續生產、傳播和消費的動力。

該模型的建立為理解網絡文學提供了一種全新視角,傳播學視野下的網絡文學不再局限于文學作品層面,僅指在互聯網上創作和發表的迥異于傳統文學的作品,而是一個整體的、動態的概念,以形成文學作品的文本為故事內核,以圍繞故事文本進行跨媒介敘事的多元媒介形態為敘事空間,以跨媒介敘事過程中聯系起來的復數的人為敘事關系,由故事、故事的延伸、寫手、讀者及三者間的關系共同構成的系統。這個系統中,網絡文學的故事層表現出具有鮮明中國特色的故事性和中國性,網絡文學的媒介層和關系層表現出具有跨媒介敘事和全球性數字敘事特征的媒介性,三大屬性共同構成了國際傳播語境下網絡文學講好中國故事的理論基礎。

二、故事性與中國性:作為中國故事的網絡文學

1. 文學故事、生活故事、話語故事:網絡文學的故事內核

故事,按照亞里士多德的解釋,指具有一定長度的連續性事件。[4]其至少有三個層面的理解,人們通常意義上理解的故事是以文學形式表現的故事,可以是真實或虛構之事,如歷史故事或童話故事;可以是書面或口頭之事,如文獻典籍或民間傳說;可以是靜態的文本或動態的圖像,如小說故事或電影故事。除通常意義的以文學形式表現的故事,故事還普遍存在于人們日常生活中,歐文·弗拉納根認為:“故事是世界不同地區的人類文明用以塑造文化同一性的根源,人生來就是故事人。”[5]換言之,故事是人們記錄過去經歷、表現日常生活的一種普遍存在狀態。此外,故事還是一套文化話語體系,通過傳遞文化符號、確立文化儀式、訴諸文化產品、塑造文化觀念、形成文化信仰,來影響、規訓、感召人們,傳達出故事背后隱藏的文化價值觀和意識形態。[6]正如阿瑟·伯格所言:“故事有能力對社會的態度和信仰進行戲劇化并給予具體形式,并且幫助人們找到生活的意義。”[7]

(1)就故事文本而言,網絡文學毫無疑問屬于通常意義上的文學故事范疇,其至少在故事題材、故事結構等方面表現出迥異于其他文學形式的獨特樣貌。國內最大的文學網站起點中文網在作品分類中列出了玄幻、武俠、都市、歷史、現實、輕小說等13種常見的網絡文學題材,實際上網絡文學的各種類型、流派不勝枚舉,如玄幻類可細分為“東方玄幻”“異世大陸”“王朝爭霸”“高武世界”等子類,同一類型往往可歸為“重生流”“廢柴流”“洪荒流”“系統流”等流派,同一流派又可穿插“瑪麗蘇”“種田文”“后宮文”等元素。這些名目繁多的“民間術語”常常使圈外人感到一頭霧水,而事實上這恰恰是網絡文學獨樹一幟且富有生命力的故事源泉所在。

故事結構方面,從公元4世紀羅馬語法學家阿留斯·多納圖斯提出戲劇故事的三元結構——序幕、發展、落幕,到1863年德國小說家古斯塔夫·弗賴塔格拓展為“開端、上升、高潮、回落、結局”的五元金字塔模型,西方經典敘事學均遵循線性故事結構,[8](5)而中國網絡文學則頻繁地使用架空、穿越、重生等敘事手法,有意打破常規性、連續性敘事,通過將當代人物或者歷史人物投射到異域時空,讓讀者跟隨主角跨越多個故事世界參與冒險,穿越者、重生者依仗現實世界的科技、知識、技能進入古代世界或架空世界,與史書上的歷史名人產生交集、扭轉歷史,或者取得超能力,成為一方霸主,營造出超現實、跨時空的游戲化體驗。這些光怪陸離而又富有東方色彩的故事世界,與網絡文學豐富的故事題材相互交織,構成了網絡文學的文學故事特性。

(2)就媒體敘事形態而言,網絡文學的故事特性不僅體現在文學故事方面,還體現在對日常生活的呈現和個體情感的表達上。如前所述,網絡文學的故事層包含故事文本和圍繞故事文本以讀者評論、寫手回復等形式存在的副文本,這種副文本就是普遍意義上生活故事的集中體現。副文本,原意指封面、標題、序言、前言、注釋、后記等在文本中連接讀者和正文并起協調作用的中介性文本材料。許多網絡文學作品在連載時,寫手往往會在小說章節正文后附上“作者的話”,以回應讀者意見、請求讀者投票或述說作者近況。如網絡小說《大王饒命》的作者在第647章附言:

“塵埃落定,感謝大家。凌晨3點的時候老婆忽然說羊水破了,我說趕緊去醫院……忽然收到一條來自我老婆的短信,男孩,六斤五兩……然后,我就看到護士抱著任小粟出來了,臟臟的還不能洗澡……很感謝大家今天的祝福與支持,感謝投票的各位,感謝諒解我的各位,感謝打賞的各位,真的很感動。等任小粟長大了,我會告訴他這一天他的母親為他承受了無數的苦難,而且還有數萬人在祝福他的誕生。”

這則附言本是作者解釋當天沒有及時更新章節所寫的說明性文字,看似與小說正文無關,卻以共情的口吻講述了一個十分真實動人的生活化故事,拉近了讀者和作者的心理距離。巧妙的是,作者將小說中主人公的名字“任小粟”取給了自己剛剛誕生的兒子,從讀者接受角度,產生了一種徜徉在虛幻的小說世界與真實的現實世界之間的奇妙體驗,實現了文學故事和生活故事兩種故事的破壁與橋接,一時間圈粉無數。此類表現日常生活和個體情感的副文本在其他網絡小說的章節附言、書評區比比皆是,寫手和讀者借助這些文字成為故事人,講述著發生在中國普羅大眾身上的平凡故事。

(3)就敘事關系層而言,網絡文學在經歷了二十余年的發展,完成了符號化(網絡文學的故事題材、內容、元素本身就是具有鮮明中國特色的文化符號)、儀式化(網絡文學寫手和讀者的故事創作、閱讀、互動過程本身就是互聯網儀式)、產品化(網絡文學及其IP改編形成的書籍、影視、游戲本身就是跨媒介敘事產品)之后,已初具文化話語體系的雛形,有望朝著觀念塑造的層次進發。關于話語體系構建,有學者認為,元話語構建是重中之重,“元話語是講故事實踐中用來引導作者、影響讀者、實現作者—讀者互動的一種敘事框架,是中國故事講述者用來標示中國故事內容,設計對外話語體系的文化取向和開場白”。[6]網絡文學某種程度上就是一種元話語,其獨樹一幟的故事題材和故事結構就是一種文化標示,其作者、讀者圍繞故事文本、副文本的生活化互動敘事就是一種敘事框架,加之近年來黨和國家對網絡文學作品引領示范作用的高度重視,如中宣部新聞出版署自2020年以來組織實施了“優秀現實題材和歷史題材網絡文學出版工程”,指出網絡文學要“聚焦現實題材和歷史題材,謳歌時代主題和實踐創造,展現中華民族的悠久歷史和燦爛文化”,網絡文學因此被賦予越來越多的價值引導功能和時代擔當使命。[9]由此可見,網絡文學不僅是具有中國特色的文學故事,而且是表現中國人日常的生活故事,更是蘊含中國價值觀念和意識形態的話語故事,三重故事共同構成了網絡文學作為中國故事的故事特性。

2. 植根中華文化、體現中國特色:網絡文學的中國特質

一代有一代之文學,一國有一國之文學。世界各國文學在藝術審美和文學母題上雖共通,但具體到故事題材、表現手法、價值觀念等層面,又必然受到本國、本民族的文化傳統和時代印記影響而各具特色。中國網絡文學在中華文化傳統和當代中國變遷的雙重作用下應運而生,具有鮮明的中國性。陳先紅認為,在全球化語境下,中西方面臨著“中國觀”的巨大差異,應建立基于傳統中國文化故事、現代中國發展故事、全球中國開放故事的三大類中國故事體系。[10]網絡文學就是典型的傳統中國文化故事,其植根于中華文化的土壤,脫胎于中華文化的精神母體,包含著中華民族文化血脈的基因。

回顧網絡文學早期發展史,《哈利·波特》《魔戒》等西方奇幻小說和日本ACG文化在世紀之交輸入中國,催生了一大批借鑒西方故事背景、吸收西方奇幻與日本動漫元素的網絡文學作品。面對“大眾文學界何時能出現中國的托爾金和J. K.羅琳”的質問,網友“青衣牧云”在梳理早期網絡仙俠小說流變時寫道:“這讓中國本土的作家產生了思考,為什么我們就沒有有著自己文化特色的小說呢?當各種研究深入下去,人們才豁然發現,我們不是沒有這類小說,而是被壓制和埋沒了。甚至于,我們的世界更為豐富。在這樣一個大網絡中,任何人都可以寫,任何人都可以創造自己的世界。”[11]于是從2002年開始,一些國內網絡文學寫手進行了“創造世界”的嘗試,《九州縹緲錄》的作者“江南”在闡述其創作緣起時說道:“有著詳細資料與設定的幻想世界,西方有知名的‘龍與地下城(DND)系統。在這個世界設定上產生了經典名著《龍槍編年史》、游戲《魔法門》以及影視作品無數。這個系統已成為西方幻想文化的代表之一。但在東方,尤其中國,卻一直沒有一個真正設定嚴謹資料共享的幻想世界,我們失去想象力和創新力了嗎?”[12]很快,以“九州世界”為濫觴,《飄渺之旅》《搜神記》《云荒》等一系列具有濃郁東方風格的網絡仙俠作品相繼問世,到2003年下半年,隨著《飄渺之旅》的走紅,修真類作品也開始大行其道。主角的名字都變回中國式的,少了西方的龍和公主,多了東方的法寶和道法。網絡寫手們開始自覺扎根中華傳統文化,從儒釋道典籍和歷代志怪小說中吸取養分,如滄月、沈瓔瓔、麗端三位女性寫手構建的“云荒世界”,世界中的山川地理仿照《山海經》而設,氣候天文依照《史記·天官書》而定,法寶、道具等如金翅巨鳥迦樓羅乃佛教八部天龍之一,無形無質的光劍出自《列子》,可日游萬里的螺舟取材自晉代《拾遺記》,其余種族、國家、人物的設定如海國鮫人、妖魔燭陰、女蘿等也大多脫胎于中國古代神話。至2006年前后,《誅仙》《佛本是道》的橫空出世使得仙俠文學開始向著本民族化的趨勢發展,向著古典情懷回歸。

至此,以仙俠、修真、玄幻為代表的中國網絡文學作品在故事題材、體系設定、文化淵源上擁有了和西方奇幻同樣深厚的根基,通過融入巫道文化、儒學思想、俠義文化、中國功夫、中醫等中國文化元素,以璀璨的中華文明為精神積淀與素材寶庫,以某一歷史時段或現代社會的語境為書寫背景,網絡文學架構起一個個虛擬的故事空間,暗含著中國化的思維邏輯、價值取向、精神風韻,很大程度上可視為中華文化元素的集結,成為西方讀者了解中國文化、理解中國文化的一扇窗口。不少海外讀者就因網絡文學而萌生了對中華文化的強烈興趣,如有讀者在網文平臺中發帖詢問“如何區分同一發音不同的姓氏”,并圍繞“路、鹿、陸”這三個英譯都寫作Lu的中國姓氏進行討論;還有網友表示要去中國學習武術,體驗真正的武俠精神。[13]從接受美學角度看,讀者對小說中虛擬世界充滿好奇,不僅好奇書中的世界,更好奇一個從未真正體驗過的異域文明。海外讀者對中國網絡小說的接受,不僅是一個閱讀和消費過程,更是一種文化初解過程:通過對異質文化符號的解碼,生成共享的意義空間,在反復解碼、編碼與互動中,不斷擴大共通的意義空間,加深對異質文化的認知、理解與認同,并在網絡文學之外的文化實踐中進一步強化,最終達成歐文·弗拉納根所說的不同文明之間的文化同一性,從而實現民心相通。從某種意義上說,蘊含在網絡文學中的中國性,借由這一文化初解和文明互鑒過程,有了躍升為世界性的可能,作為中國故事的網絡文學便有了國際傳播的可能。

三、媒介性:網絡文學的跨媒介敘事和全球性數字敘事特征

構建中國話語體系和中國敘事體系是習近平總書記“5·31”講話中重點指出的加強和改進國際傳播工作的兩大著力點。其中,中國話語體系是中國主張、中國智慧、中國實踐的生動闡釋和理論結晶,為國際傳播提供話語資源和學理支撐;中國敘事體系是中國話語的創造性轉化、創新性表達、創意性傳播,為國際傳播效能的全面提升提供現實策略和戰略依托,二者共同服務于講好中國故事的重大任務。“兩大體系”的論述為網絡文學國際傳播指明了方向:以故事層為基礎,構建具有中國特色、體現中國精神、蘊藏中國智慧的網絡文學話語體系;以媒介層和關系層為框架,構建具有傳播力、影響力、感召力的網絡文學敘事體系。如果說網絡文學的故事性與中國性初步回答了作為中國故事和中國話語的網絡文學“為什么是”的問題,那么網絡文學“為什么能”的問題則需在中國敘事體系的理論框架下予以解答。

敘事,通俗地講就是講故事。講故事之學問——在現代學科譜系中,凝結為20世紀初受到結構主義、形式主義影響而建立的經典敘事學,經典敘事學確立了一整套對人物、情節等故事文本的分析框架,其研究對象是以文本為中心的敘事語言、敘事技巧和敘事結構,表現為語言學、文學等領域的小說敘事、電影敘事之研究。然而,由于其對文本的中心性,使得人們往往將故事強調為文本、將敘事等同于故事本身,而忽視了故事的社會化傳遞方式,即講故事;同時也阻礙了對講故事過程中媒介的認知,因為媒介介于人們與外部環境之間,時常被當作人們實際體驗的生活環境,當媒介成為一種日常程序,為使人們更多地關注媒介所傳遞的內容或媒介被使用的方式,媒介本身的價值和作用極易被忽視。從這個意義上講,應當把媒介帶回人們對敘事研究的自覺意識中,或者說敘事應當更多地被理解為媒介,而不僅是故事內容。正如傳播學者蘭斯·斯特拉特在《論作為媒介之敘事:故事講述研究的媒介生態學方法》中所說的,敘事是一種人類特有的媒介形式,“敘事代表一種提取方法,幫助人們從外部世界的混亂中重整秩序,為一連串的事件施加可以理解的、可以預測的連續性結構與感覺”。換言之,敘事作為人類符號交流能力的產物,將人們的過去、現在、未來聯系起來,指導當下的生活實踐,是最廣義的社會性媒介。

本文將網絡文學定義為由故事層(故事內核)、媒介層(敘事空間)、關系層(敘事關系)構成的三元結構系統,正是為了打破文本中心論,重拾網絡文學作為敘事體系的媒介特性,為國際傳播視野下網絡文學“為什么能講好中國故事”這一現實問題的回答奠定理論基礎。網絡文學不僅是故事文本,更是一種復合型媒介,準確地說,是一種以故事為核心,以數字平臺為依托,傳播網絡文學作品、書籍、影視、游戲等跨媒介產品以及產品背后的價值觀念的融合媒介。

考察其故事層——故事文本和副文本,看似媒介所傳遞之物而非媒介本身,但“一種媒介的內容永遠是另一種媒介”,當網絡文學的原始故事文本被當作腳本翻譯成海外作品或改編成電影、電視劇、游戲的內容,文本便成了新的媒介。其媒介特性表現為在元故事跨媒介傳播過程中,擴大敘事空間并延伸故事的價值,覆蓋更廣的規模人群并建立起多種關系,實現多渠道、多平臺、多場景的價值增值、價值整合和價值傳播,并最終由單一的故事文本進化為一套敘事體系。正如麥克盧漢指出的,“正是傳播媒介在形式上的特性——它在多種多樣的物質條件下一再重現,而不是特定的訊息內容,構成了傳播媒介的歷史行為功效”,網絡文學憑借其媒介特性——形式與內容的不斷轉換和重現,在此過程中完成了波爾特等學者所謂的“再媒介化”,[14]實現了詹金斯所說的“一種故事、多重敘事”。[15]這種“新媒介從舊媒介中獲得部分的形式和內容,并以獨特方式塑造出嶄新的意識和文化”的再媒介化特征,正是網絡文學能夠成為創意內容發動機的內在根源,也是網絡文學作為數字時代最主要的故事形態之一,能夠源源不斷地生產、裂變與傳播的理論來源。

考察其媒介層和關系層——針對網絡文學作品進行二次開發,媒介轉換而形成的書籍、影視、游戲等其他媒介敘事形態,以及跨媒介過程中建立的寫手(故事生產者)和讀者(受眾)的敘事關系,則具有更鮮明的媒介屬性。作為跨媒介敘事的產物,網絡文學可以視為故事的延伸,它建立起不同故事表現形態的書籍、影視、游戲間的價值聯系,使作為故事生產者的寫手和作為故事消費者的讀者間建立起情感聯系,使得作為故事經營者的出版商、平臺方和文化企業之間建立起經濟聯系。價值聯系為網絡文學持續生產提供了內容基礎,情感聯系為網絡文學持續傳播奠定了社群基礎,經濟聯系為網絡文學持續消費打下了產業基礎。“三大聯系”共同揭示了網絡文學區別于其他故事形態的媒介性:傳播學視野下網絡文學的價值和意義不僅體現在作為結果的故事文本,更體現在作為過程的網絡文學故事生產方式與故事傳播(互動)方式。從這個意義上,將中國網絡文學理解為一個開放的、動態的系統,而非封閉的、靜態的故事文本或文化形態。任何有著直接經驗的讀者都會發現,閱讀一部已完結的網絡小說與參與到小說從發表、上架、更新、打榜到完結、改編、再閱讀的全過程,其體驗是完全不同的。這一過程中,讀者通過點擊、訂閱、追更等閱讀行為和投票、打賞、評論等互動行為,一方面消弭了與故事生產者之間的界限,與作者共同參與到網絡小說的創作中來,如一些網文作者常常根據讀者意見和評論區投票結果修訂小說情節線索,甚至讓一些資深讀者(如起點中文網的“盟主”級讀者)成為書中人物;另一方面獲得了對故事文本的游獵式體驗,完成了對故事意義和個體意義的雙重構建,彰顯了布萊恩·亞歷山大在《新數字敘事》中提到的數字時代講故事的兩大核心要素:“意義”(meaning)和“卷入”(engagement)。[8](10)

這種數字敘事特征為網絡文學在全球數字平臺中講述中國故事鋪設了基礎語境:故事題材是傳統的、古典的,故事呈現方式是流行的、現代的;故事時空是穿越的、中國的,故事場景是平臺化、全球化的;故事生產者是個體的、分散的,故事生產方式是組織化、智能化的(集體創作、機器寫作、人工智能翻譯);故事講述者是自發的、泛在的,故事講述方式是制度性、策略性、互動性的(平臺邏輯、算法推薦、人機交互)。如近年來興起的橙光閱讀、Episode等互動小說平臺以集體共創和游戲化的方式,開辟了網絡文學新的數字敘事場景,起點國際、WuxiaWorld等海外網文平臺以版權輸出、機器翻譯、社群化的模式拓展了網絡文學跨文化傳播的全球敘事場景。概言之,在數字媒介的賦能下,技術已以一種新的形式(即媒介)取代了敘事,網絡文學的敘事個體作為不同文化背景和文化模式的具身,與平臺、算法、機器等非人類主體共同構筑了跨文化、跨媒介敘事的故事景觀,中國故事進而在多元主體的數字敘事體系中全面展開,發展成為一種智能集成、多媒共生的“全球故事”,[16]從而為網絡文學“為什么能”這一命題作出了技術層面的合理性解釋。

結語

隨著傳播主體、傳播手段、價值觀念的多元,以國家為主體的對外傳播,正在逐漸朝著由個人、群體或組織共同承擔的全球傳播轉變。作為宏大敘事的國家敘事越來越多地滲透到微觀的、民間的、溫和的生活敘事、文化敘事、媒介敘事等多元敘事形態之中。講故事的目的在于繼續擺脫作為文本的、文學的敘事,并向著作為媒介、環境、系統的社會性敘事發生全方位、持久性的轉移。網絡文學作為中國故事的一種,在此轉變、滲透和轉移過程中獨具優勢:其故事層、媒介層、關系層的三元本體結構為中國故事提供了理論模型,其文學故事、生活故事、話語故事的三重故事性賦予中國故事立體化的精神內涵,其根植中華傳統血脈的中國性賦予中國故事本土化的文化氣質,其跨界互聯、延展融通的媒介性賦予中國故事全球化的開放語境。

置身國際傳播的視野下,講故事之研究在將來仍可能面臨來自理論或現實方面的挑戰,諸如中國故事本體的在地性與世界性平衡問題、多元故事主體的敘事動機與敘事行為博弈問題、故事講述過程中的合目的性與合規律性統一問題。但講故事之研究的宗旨——發展、檢測、修正故事及其運作方式,致力于理解敘事如何遍布其他社會文化實踐以及意義的生產過程仍將繼續貫徹下去,并在新時代中國故事國際傳播的偉大實踐中煥發出蓬勃生機。

參考文獻:

[1] 王強. 網絡文學的興起與發展[N]. 人民日報,2000-11-11(6).

[2] 楊新敏. 網絡文學芻議[J]. 文學評論,2000(5):87-95.

[3] 歐陽友權. 新世紀以來網絡文學研究綜述[J]. 當代文壇,2007(1):123.

[4] 亞里士多德,賀拉斯. 詩學·詩藝[M]. 郝久新,譯. 北京:中國社會科學出版社,2009:65.

[5] Owen J. Flanagan. Consciousness Reconsidered[M]. Boston: The MIT Press,1993: 198.

[6] 陳先紅. 中華文化的格局與氣度——講好中國故事的元話語體系建構[EB/OL].[2021-11-18].http://www.rmlt.com.cn/2021/1118/631909.shtml.

[7] 阿瑟·伯格. 通俗文化、媒介和日常生活中的敘事[M]. 姚媛,譯. 南京:南京大學出版社,2000:176.

[8] Bryan Alexander. The New Digital Storytelling: Creating Narratives with New Media[M]. Westport: Praeger Press, 2011.

[9] 國家新聞出版署關于公布2020年“優秀現實題材和歷史題材網絡文學出版工程”入選作品的通知[EB/OL].[2021-08-23].http://www.nppa.gov.cn/nppa/contents/279/98462.shtml.

[10] 陳先紅,宋發枝.“講好中國故事”:國家立場、話語策略與傳播戰略[J]. 現代傳播,2020(1):40.

[11] 網絡仙俠小說七年流變——道火不熄,仙俠不死[EB/OL].[2014-09-20].http://www.lkong.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1063118&extra=%26page%3D1&page=1.

[12] 江南. 九州縹緲錄[M]. 北京:新世界出版社,2005:2.

[13] 馬菁茹,周冰. 網絡文學海外傳播中的文化體認與傳播策略[J]. 網絡文學評論,2018(4):8-12.

[14] Jay David Bolter, Richard Grusin. Remediation: Understanding New Media[M]. Boston: The MIT Press, 2000: 5.

[15] 亨利·詹金斯. 融合文化:新媒體和舊媒體的沖突地帶[M]. 杜永明,譯. 北京:商務印書館,2012:35.

[16] 李鯉. 賦權·賦能·賦意:平臺化社會時代國際傳播的三重進路[J]. 現代傳播,2021(10):63.

The Ontology Structure and Characteristics of ?Online Literature in the Context of ?International Communication of ?Chinese Stories

WANG Yi-ming1,2(1.Laboratory of Big Data and National Communication Strategy, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China; 2. Institute of Chinese Story Creative Communication, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

Abstract: Taking international communication as the basic context, this paper focuses on the two theoretical propositions of "why online literature is Chinese story" and "why the Chinese story can be told well". The theoretical model of the ternary ontology structure of online literature, which consists of story layer, media layer and relationship layer, is proposed, among which the story layer shows the storytelling and Chineseness with distinctive Chinese characteristics, while the media layer and the relationship layer show the "intermedium " with the characteristics of cross-media narrative and global digital narrative. The three characteristics give Chinese stories a three-dimensional spiritual connotation, a localized cultural temperament and a globalized open context, thus building a theoretical basis for telling Chinese stories well in online literature from the international communication perspective.

Key words: international communication; online literature; Chinese story; cross-media narrative; digital narrative