武漢市公立醫院住院醫師規范化培訓學員急診工作偏好及其影響因素

燕驚鴻 ,彭瑩瑩 ,熊巨洋

1華中科技大學同濟醫學院醫藥衛生管理學院,湖北武漢,430030;2武漢市第三醫院質量管理辦公室,湖北武漢,430060

急診科是醫院急危重癥患者救治的重要場所,承擔著保障患者生命健康安全的重要責任[1]。國家衛生健康委于2021年發布的《“十四五”國家臨床專科能力建設規劃》中明確提出,未來5年要重點發展急診等核心專科,加強專科人才隊伍建設。武漢市作為全國性中心城市將大力推進急診建設納入衛生健康事業發展“十四五”規劃中,進一步加強急診急救體系人員隊伍配置。當前急診學科發展的第一大痛點就是發展的緊迫性與人才積累不足之間的矛盾,具體表現為急診科醫生招錄人數遠不及流失人數[2],急診人才匱乏問題已經成為制約急診發展的瓶頸。住院醫師規范化培訓作為培育優秀醫學人才的重要一環,是急診學科人才輸入的主要來源。面對急診學科人才發展中的困局和痛點,住院醫師規范化培訓學員(以下簡稱“規培生”)作為臨床醫師后備力量是急診發展的源動力。

目前,國內外研究對于急診人才隊伍建設的關注度越來越高,重點針對急診醫生人才流失問題,主要集中于急診醫生的職業倦怠、離職意向、工作滿意度等方面[3-6],提出了減少工作家庭沖突、提高組織支持感、減輕工作負荷、降低工作壓力等多種解決方案。除了維持現有急診人才隊伍的穩定之外,急診人才的培養及“供血”也極度缺乏,當前規培生選擇急診工作的意愿普遍較低,國內外尚未見關于規培生對急診工作偏好的研究。武漢市作為國家中心城市,是中部地區唯一的副省級城市,其醫療水平穩居中部地區龍頭地位,共建立22家住培基地,持續為全省各級醫療機構輸送了大量合格的臨床醫師。因此,本研究基于武漢市衛生發展規劃的背景,采用離散選擇實驗(discrete choice experiment ,DCE)方法測量規培生對急診工作的選擇偏好及影響因素,為提高急診工作吸引力、加強急診學科人才隊伍建設提供參考。

1 資料來源與方法

1.1 研究對象

于2021年1-2月采用分層抽樣和方便抽樣相結合的方法進行抽樣,第1步根據醫院等級將武漢市14家三級甲等公立綜合醫院(以下簡稱“三甲醫院”)劃分為省屬和市屬2個層次;第2步應用隨機數字表在每層內抽取4家三甲醫院;第3步采用方便抽樣對8家三甲醫院的在院規培生進行調查。通過問卷調查方式進行數據收集,共發放470份問卷,根據質控規則剔除信息不完整、邏輯錯誤的無效問卷55份,最后回收問卷415份,回收率為88.30%。所有調查對象均知情同意。

1.2 研究方法

根據世界衛生組織發布的《如何進行偏遠地區衛生人力資源招聘與留任的離散選擇實驗用戶指南》進行規培生設計[7]。基于文獻回顧[8-9],依照科學性、合理性、可行性原則,初步擬定月收入、執業風險程度、每周工作時長、聘用類型、職稱晉升要求、職業前景規劃6個工作屬性。經兩輪專家咨詢,最終確定了5個關鍵工作屬性及其不同水平(各工作屬性重要度評分均≥4.5分,變異系數均<0.2)。應用SAS 9.4運行D-optimal試驗設計,經78次迭代后生成18組最優工作選擇集,且包含1對相同選擇以控制研究質量。依據組織行為學理論,從個體特征-態度-行為意向3個層面進一步探索個人工作偏好的影響因素[10]。調查問卷內容包括:個體特征信息(性別、年齡、婚姻狀況、文化程度等);態度信息(對于急診學科的態度、待遇滿意度等);行為意向信息(急診科從事意愿及原因等);工作偏好信息。見表1。

1.3 統計學方法

應用Excel 2019錄入數據,雙人核對、邏輯檢錯,運用Stata 15.0對數據進行統計分析。工作屬性中的月收入變量經實際月收入乘增幅比例得出,編碼為連續性變量;其余工作屬性變量為分類變量,進行效用編碼。構建混合logit回歸模型評估規培生工作偏好及影響因素,基于交互作用分析探究不同個體特征-態度-行為意向的規培生偏好異質性情況。運用支付意愿(willingness to pay, WTP)計算規培生從一種工作狀態轉換至另一種時,其愿意支付的貨幣值。通過模擬研究預測工作屬性水平改變時,選擇從事急診工作的概率變化。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 調查對象基本情況

被調查者平均年齡(27.59±2.75)歲,男性177人(42.65%),未婚305人(73.49%),本科學歷375人(90.36%),平均月收入(3402.67±2206.45)元。表示喜歡急診學科的有63人(15.18%),對急診科待遇感到滿意的有28人(6.75%)。關于急診學科的發展,9.16%的規培生表示看好,84.58%的規培生認為一般。在從事意向上,僅96名(23.13%)規培生愿意從事急診工作。

2.2 規培生對急診工作的選擇偏好及影響因素

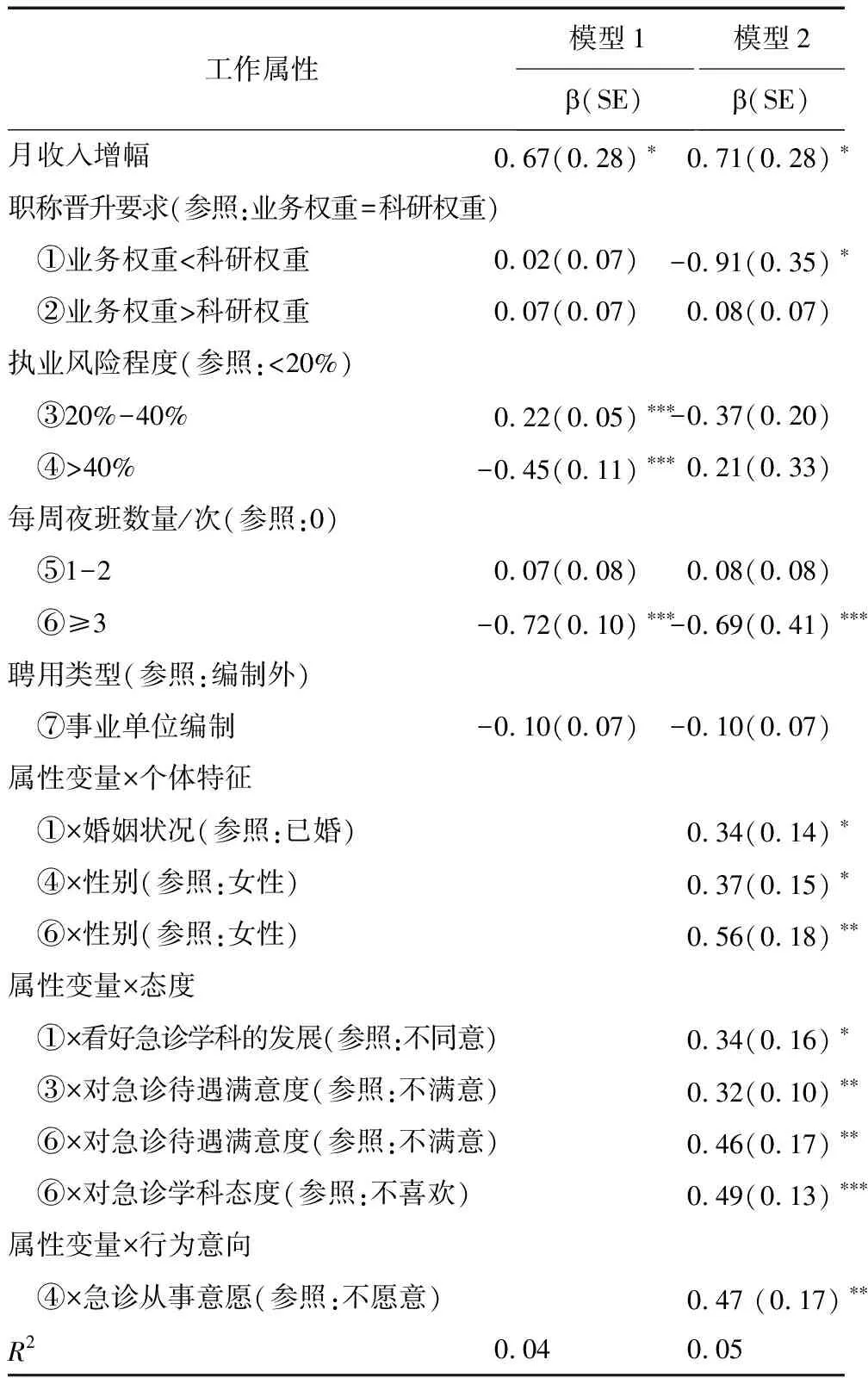

基于混合logit模型的主效應分析結果顯示,極大似然值為-2281.40 (P<0.001),AIC=4592.80,BIC=4696.58。月收入增幅、執業風險程度和每周夜班數量對規培生的急診工作偏好均有顯著影響(P<0.05)。其中,月收入增幅是吸引規培生參與急診工作的主要因素,每周≥3次夜班是阻礙規培生的主要因素。研究者考慮到不同因素之間可能對工作偏好存在交互作用,因此將個體特征、態度及行為意向與工作屬性進行交互分析發現,極大似然值為-2248.26(P<0.001),AIC=4558.51,BIC=4772.99。個體特征(性別、婚姻狀況)、態度(對急診學科態度、看好急診學科發展、對急診待遇滿意度)、行為意向(從事急診工作的意愿)會影響規培生對急診工作的偏好(P<0.05)。相較于女性,男性規培生對執業風險程度>40%、每周≥3次夜班持正向偏好(P<0.05)。未婚、看好急診學科發展的規培生對以科研權重為主的職稱晉升要求持正向偏好。喜歡急診學科、滿意急診待遇、愿意從事急診工作的規培生對每周≥3次夜班持正向偏好(P<0.05)。見表2。

表2 基于混合logit模型的總體偏好回歸及交互作用結果

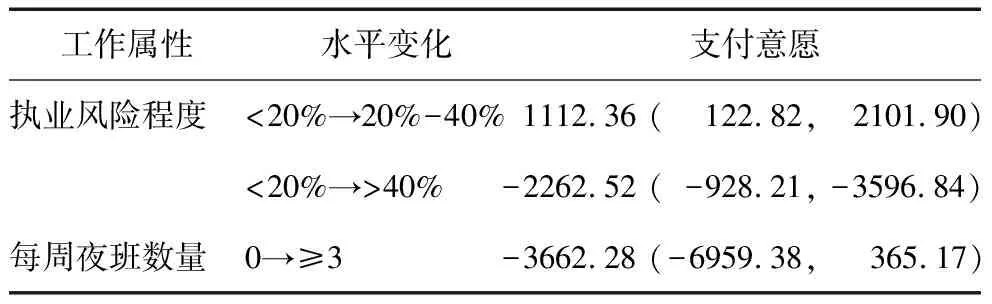

2.3 規培生對急診工作的支付意愿

主模型的支付意愿結果顯示,規培生最在意的是每周夜班數量,其次是執業風險程度。要將規培生從沒有夜班的工作吸引到每周夜班數量≥3次的急診工作,需要每月多支付3662.28元的工資;將規培生從執業風險程度<20%的工作吸引到執業風險程度≥40%的急診工作時,需要每月多支付2262.52元的工資。見表3。

表3 主模型中各屬性水平變化的支付意愿分析結果

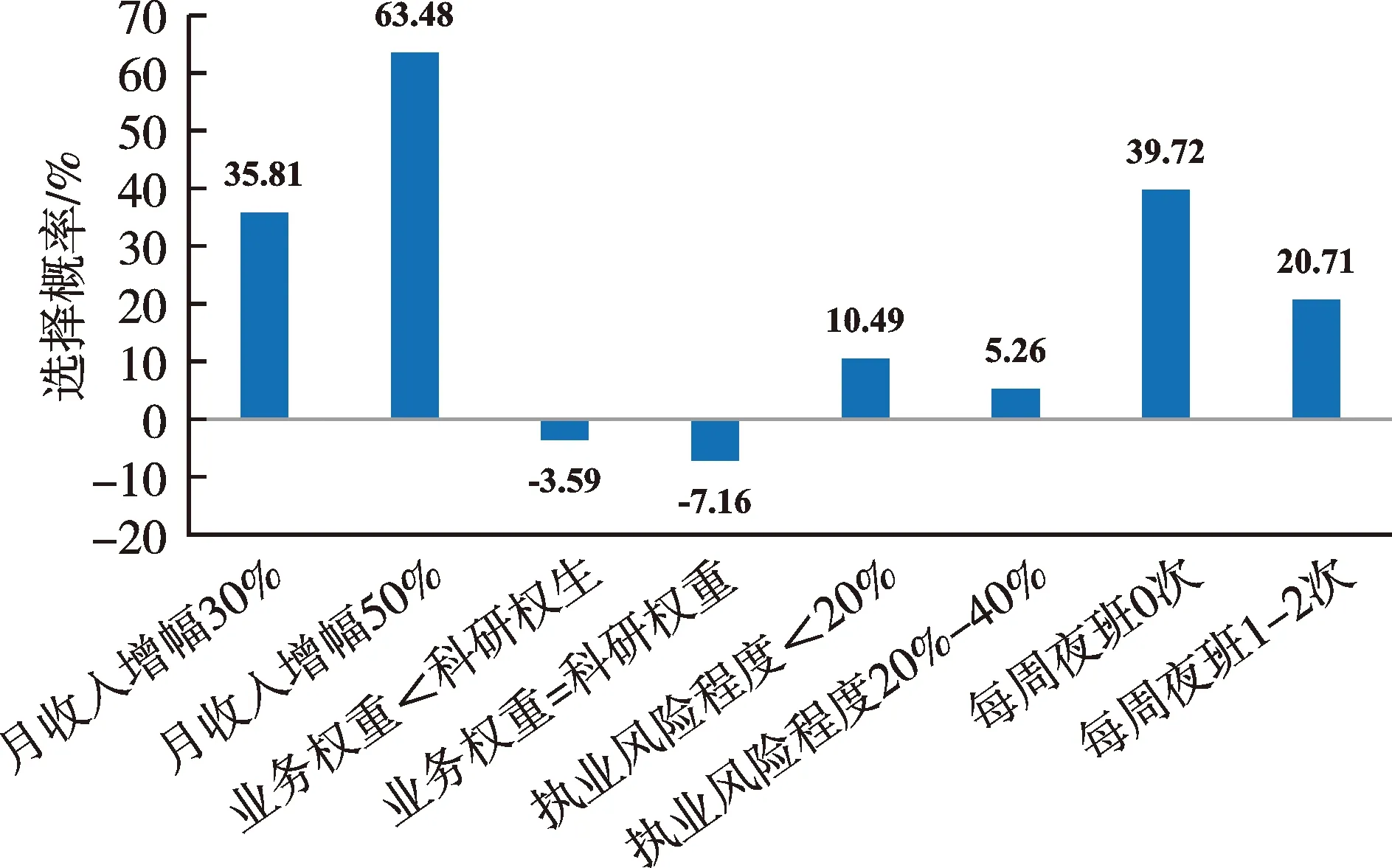

2.4 不同政策干預模式下規培生選擇急診意愿的預測

在基線條件下(月收入增幅10%,以業務權重為主、執業風險程度>40%、每周≥3次夜班、編制外),改變急診工作條件,規培生對其選擇概率也會隨之改變。結果顯示,當月收入增幅50%時或夜班數量為0次時,規培生選擇此工作的概率將會大幅提高,分別為63.48%和39.72%;當職稱晉升要求變為以科研為主或者兩者權重一樣時,規培生選擇該工作的概率將分別降低3.59%和7.16%。因聘用類型在主模型與亞組分析中均沒有統計學意義,故不納入預測分析。見圖1。

圖1 規培生對模擬急診工作的選擇概率

3 討論

3.1 經濟激勵有利于吸引規培生選擇急診工作

結果顯示,在所有工作屬性中,月收入增幅對吸引規培生選擇急診工作的激勵作用最大,且增幅越大,效用越高。規培生收入普遍較低[11],畢業后在臨床工作初期經濟壓力明顯,同時急診學科相對優勢學科而言,其從業人員的工作強度與工作壓力更大,對發展和公平的感知較差,這可能是規培生偏好收入增幅高的急診工作的原因。薪酬的本質體現了個體勞動力的價值,也是創造良好工作環境的基礎。長期保持薪酬偏低或者增幅緩慢的狀況不利于個體對于職業的認同感和敬業度[9]。目前,公立醫院薪酬制度改革的不斷深化促進了低年資醫生以及急診科等緊缺專業醫師薪酬水平的提高,例如2022年發布的《湖北省關于深化公立醫院薪酬制度改革的實施意見》《武漢市衛生健康事業發展“十四五”規劃》中均明確提出公立醫院內部薪酬分配要重點向關鍵和緊缺崗位、高風險和高強度崗位、業務骨干和突出貢獻傾斜。建議公立醫院推行以班次、疾病權重、技術權重為主的績效改革,不斷完善薪酬分配制度,從而增加急診工作的吸引力。

3.2 夜班數量、晉升要求與工作風險對規培生選擇急診工作的影響存在差異

結果顯示,規培生對每周3次及以上夜班持負向偏好,這與其他研究結果一致[12]。由于急診24小時開放的特殊性、醫患數量供需不平衡等原因,急診人員比其他臨床科室人員承擔更多的工作時間。對于職稱晉升要求與聘用類型,不同水平下的規培生工作偏好并無顯著性差異,與其他研究結果不同[13-14],可能是因為職稱制度改革與去編制化改革在我國已推行多年,年輕規培生對此改革理念下的良好競爭模式的接受度更高。相對低執業風險程度,規培生對高風險工作持負向偏好,對中風險工作持正向偏好,與研究組針對在職急診醫生工作偏好結果不同[5]。可能是因為規培生認為中風險工作屬于正向的挑戰性壓力,當壓力等動機不足或過分強烈時會影響個體的工作積極性和效能,而適當壓力對提升其工作積極性、激發潛能有明顯的促進作用[4]。近年來,以價值為核心、標準為工具的精益管理理論被廣泛地運用在醫院管理中,推動了公立醫院邁入高質量發展階段。多項研究表明,將精益管理理念與人工智能、5G技術、大數據等新興數字技術應用于急診平臺建設時可以有效提高重大疾病綜合救治能力與搶救成功率,有利于在“急、危、雜”的環境下實現高效安全的急救體系[15-16]。目前,工業和信息化部辦公廳發布的5G+醫療健康應用試點項目名單中確定武漢市多(5)項5G+急診應用項目入選國家試點,探索信息化技術手段已成為公立醫院加強急診建設的重點工作之一。借力數字技術,以跨部門、跨學科、跨行業縱橫聯合打造高效安全的急救平臺將成為公立醫院吸引規培生加入急診隊伍的一大亮點。

3.3 不同個體特征規培生的急診工作偏好存在差距

結果顯示,規培生在工作偏好上存在明顯的個體化差異。就性別而言,男性規培生更容易接受急診工作夜班多、風險高的特殊性。原因可能是男性的體力與生物鐘調節功能比女性更具優勢,且出現睡眠障礙的風險低于女性,另外,男性在面臨高負荷、高難度等工作壓力時更容易將其視為能夠克服且利于自身目標實現的良性壓力[17]。鼓勵公立醫院實行急診彈性排班,給夜班接受度高、適應力強的醫務人員安排合理數量的夜班,使其作息時間與工作狀態相對恒定。未婚規培生相對已婚規培生更看重科研,可能是因為未婚者相對已婚者而言有更多時間和精力投入到科研中[6]。然而,目前大多數醫務人員做科研是為了晉升而并非興趣使然,與職稱制度改革導向不符。自職稱制度改革以來,多省通過以考代評、加大業務權重等方案,在評審標準多元化、評審流程公平公正、評價體系突顯實際貢獻上取得了階段性進展和成效,但在實踐能力評估上,缺乏對急診人員的評價指標[7]。2022年國家衛生健康委發布的《“十四五”衛生健康人才發展規劃》中指出要積極探索以特定任務導向的人才配置機制,將工作任務需求與相匹配的適宜人才、適宜技能搭配,提高人才配備和使用效率。因此,武漢市公立醫院需立足急診實際醫療服務,建立針對急診人員的評價考核指標,提升急診學科吸引力,深入挖掘潛在的急診人才資源。

3.4 急診學科認同感和從事意愿對規培生的選擇偏好均有顯著影響

結果顯示,對急診學科持積極態度的規培生更容易接受高風險、夜班多的急診工作。個體在選擇工作時首要考慮的是個人素質、需求、價值觀與組織是否匹配,滿足個體的社會及心理需求是影響個體能動性與工作潛力的重要原因[18]。愿意從事急診工作的規培生更容易接受執業風險程度高的工作。急診科因患者病情復雜、接觸病種繁多、急危重癥集中的特點,能全面提升醫務人員的診療能力,尤其是處理急危重癥的能力,具有從業意向的規培生更容易接受急診科本身的工作特性。結果顯示,目前看好急診學科發展和愿意從事急診工作的規培生比例仍然較低,除去急診工作特性的原因,這與規培本身也有一定關系[7]。隨著國家規培制度的不斷完善,規培質量已大幅提升,規培工作也逐漸制度化與規范化,但當前規培內容和模式并不完全符合規培生的成長規律,比如每個科室一般僅輪轉一次,其中急診規培質量不佳的問題較為突出[19],不同特征規培生在培訓內容和要求上也并無差別,并且大多數規培生都是被動學習,不利于能力和責任意識的提升[20],這些對于其工作選擇偏好都會有很大影響。武漢市公立醫院需要不斷探索和改革規培模式,通過建立以勝任力為導向的分層遞進規培模式等方式,提高規培生的主觀能動性及其對危急重癥治療的信心,并針對規培生開展職業發展規劃與輔導,增進急診職業認同感,提高其參與到急診工作中的積極性,促進急診人才隊伍建設朝高質量、可持續方向發展。