大興安嶺地區(qū)土壤侵蝕空間分布特征研究

張詞博,盧文宇,吳夏萍, 李 巍*

(1.黑龍江科技大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院,黑龍江哈爾濱150022;2.衢州市測繪院,浙江衢州 324000)

大興安嶺地區(qū)是國家重點國有林區(qū)和天然林主要分布區(qū)之一,對東北、華北地區(qū)的生態(tài)充當(dāng)著屏障作用。自林區(qū)開發(fā)建設(shè)以來,生態(tài)功能明顯弱化,根據(jù)第二次全國土壤侵蝕遙感普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計,該林區(qū)水土流失面積為22 735 km2。土壤侵蝕則是造成區(qū)域內(nèi)水土流失、旱澇頻發(fā)、濕地功能減弱、氣候變劣等各種環(huán)境和社會經(jīng)濟問題的主要原因之一。因此,研究大興安嶺地區(qū)的土壤侵蝕對于保護區(qū)域生態(tài)環(huán)境具有重要意義。

常用的土壤侵蝕模型包括USLE、RUSLE等。經(jīng)驗?zāi)P蛷那治g因子角度入手,在大量的觀測數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,通過觀測資料和統(tǒng)計技術(shù),研究侵蝕量與降雨、植被、土壤、地形、水土保持措施等因子之間的關(guān)系式,沒有具體考慮土壤在外力作用下的侵蝕過程,從宏觀上反映了土壤侵蝕量。該研究采用黑龍江省水土保持科學(xué)研究所提出的《黑龍江省土壤流失方程》[1],根據(jù)黑龍江的實際情況對各因子的數(shù)值進行了全面修改,因此更適用于大興安嶺地區(qū)的土壤侵蝕研究。

1 研究區(qū)概況和數(shù)據(jù)來源

1.1 研究區(qū)概況大興安嶺地處黑龍江省西北部與內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部,是我國最北部邊疆。大興安嶺地區(qū)系新華夏系第三隆起代北段之地質(zhì)帶,全區(qū)最高海拔為1 528 m,山脈走向多呈北西向,山頂多呈渾圓狀。區(qū)域?qū)俸疁貛Т箨懠撅L(fēng)性氣候,冬季漫長寒冷,夏季溫涼短暫,年降水量約450 mm。林區(qū)主要土壤類型為棕色針葉林土、暗棕壤、草甸土和沼澤土等,林區(qū)植被是我國唯一的寒溫帶明亮針葉林群落。

1.2 數(shù)據(jù)來源降雨數(shù)據(jù)來自中國氣象科學(xué)數(shù)據(jù)共享服務(wù)網(wǎng)。DEM數(shù)據(jù)來自地理空間數(shù)據(jù)云ASTER GDEM 30 m×30 m分辨率產(chǎn)品。土壤數(shù)據(jù)綜合參考的是楊曉輝等[2]提出的《大興安嶺東部林區(qū)水土保持功能初步評價》以及張科利等[3]提出的《中國土壤可蝕性值及其估算》中的研究成果。表征植被覆蓋情況NDVI數(shù)據(jù)參考的是蔡崇法等[4]、張憲奎等[1]以及張雪花等[5]的研究結(jié)果。

2 研究方法

2.1 土壤侵蝕模型選擇采用美國Wischmeier等1965年提出的通用土壤流失方程USLE。方程適用于坡耕地、林地、草地等穩(wěn)定溝系的水力侵蝕。大興安嶺耕地多為坡耕地且植被覆蓋率高,林地資源豐富,符合模型的使用條件。

USLE模型的表達式見式(1)。

A=R×K×L×S×C×P

(1)

式中:A為單位面積多年平均土壤流失量[t/(hm2·a)];R為降雨侵蝕力因子[(MJ·mm)/(hm2·h·a)];K為土壤可蝕性因子[(t·h)/(MJ·mm)];L為坡長因子(m);s為坡度因子(%);C為植被覆蓋因子;P為水土保持措施因子。結(jié)合GIS,對數(shù)據(jù)進行處理及計算形成各因子圖,最后通過對各因子的疊加運算,獲取土壤侵蝕強度分級圖。

2.2 地形位與分布指數(shù)地形位指數(shù)是為了定量分析年均土壤侵蝕模數(shù)、空間格局與地形梯度的變化關(guān)系而引入的,該研究采用計算地形位指數(shù)來度量地形梯度[9],計算公式見式(2)。

(2)

為了便于說明土壤侵蝕在不同地形因子上出現(xiàn)的頻率,揭示其空間分布特征,引入分布指數(shù),計算公式見式(3)。

P=(Sie/Si)/(Se/S)

(3)

式中:P為分布指數(shù);Sie為e地形位特定等級(1~15級)下第i侵蝕等級(微度、輕度、中度侵蝕)土壤的面積,Si為研究區(qū)第i侵蝕等級土壤的總面積,Se為整個研究區(qū)內(nèi)e級地形位的總面積,S為整個研究區(qū)域的面積。土壤侵蝕類型出現(xiàn)頻率隨P值變大而變高。

將地形位指數(shù)、高程、坡度和坡長在各自取值范圍內(nèi)按等間斷分成15個等級,并用式(3)計算其分布指數(shù),以便后續(xù)分析土壤侵蝕特征時使用。

2.3 USLE各因子的確定

2.3.1降雨侵蝕力因子R值。該研究收集了大興安嶺分布地氣象站點的相關(guān)數(shù)據(jù),利用空間插值法獲得降雨量分布圖,考慮到大興安嶺降雪凍融帶來的侵蝕力Rs,魏氏提出侵蝕力Rs為地區(qū)12月—翌年3月降雨量的0.059 1倍,Rs=0.059 1P12-3。因此,該研究在利用Wischmeier提出的經(jīng)驗公式的基礎(chǔ)上選取了適用于研究區(qū)的R值計算的修正公式,見式(4)。

(4)

式中:Pi為各月降水量;P為年降水量;P12-3為12月—翌年3月份降水量。

2.3.2土壤可侵蝕性因子K值。土壤可侵蝕性因子反應(yīng)土壤可蝕性,表現(xiàn)為雨滴和地表水沖擊下土壤被剝離的難易程度[6]。結(jié)合大興安嶺地區(qū)土地利用類型及農(nóng)事活動情況并參考楊曉輝等[2]以及張科利等[3]的研究成果綜合確定K值:暗棕壤、棕色針葉林土、暗色灰甸土、沼澤土分別為0.280 0、0.038 1、0.026 3、0.022 5 (t·h)/(MJ·mm)。

2.3.3坡度坡長因子LS值。在USLE模型中用坡度L與坡長S組成地形因子LS。各地區(qū)的坡度坡長對侵蝕的影響存在區(qū)域異質(zhì)性,大興安嶺地區(qū)適合采用張先奎等[1]提出的LS計算公式,見式(5)。

LS=(λ/20)0.18×(α/8.75)1.3

(5)

式中:λ為坡長;α為坡度,取百分數(shù)值形式。

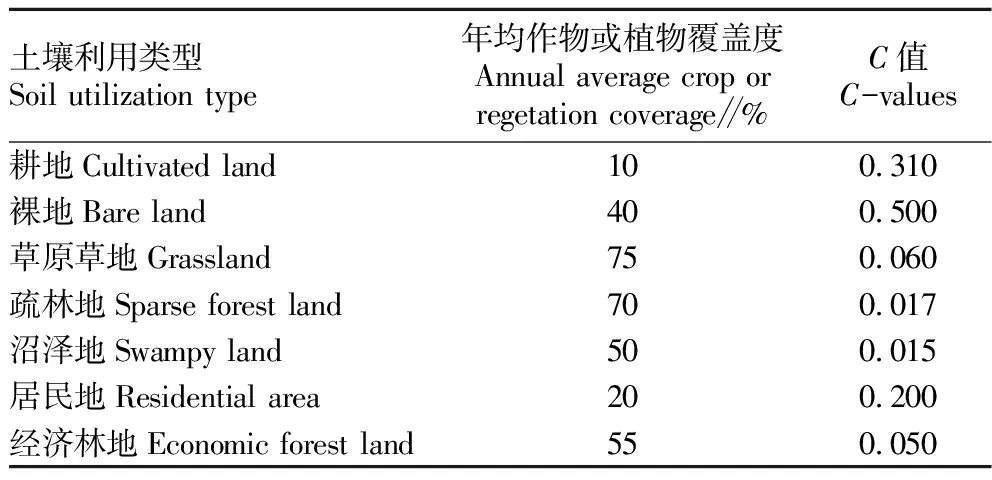

2.3.4植被覆蓋度因子C值。不同的植被類型對防止侵蝕的作用差別較大,大興安嶺地區(qū)主要由森林、灌叢、草地和農(nóng)業(yè)植被構(gòu)成。參考蔡崇法等[4]的觀測結(jié)果與得到的坡面產(chǎn)沙量與植被覆蓋度的數(shù)學(xué)關(guān)系,并結(jié)合張憲奎等[1]、張雪花等[5]的研究成果,利用土地類型面積權(quán)重計算每公里網(wǎng)格C值(表1)。

表1 大興安嶺地區(qū)C值Table 1 C-values in the Greater Khingan Mountains region

2.3.5水土保持因子P值。水土保持工程措施因子P是指采用專門措施后的土壤流失量與順坡耕作時的土壤流失量的比值。一般沒有進行水土保持措施的研究區(qū)P值為1,其他情況P值在0~1。參考美國農(nóng)業(yè)部手冊703號和土地利用類型的相關(guān)研究成果得到P值:耕地、經(jīng)濟林地、疏林地、草原草地、沼澤、裸地分別為0.35、0.10、0.20、0.20、0.10、0.50。將USLE方程所需的各因子轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)格式得到柵格圖(圖1)。

3 結(jié)果與分析

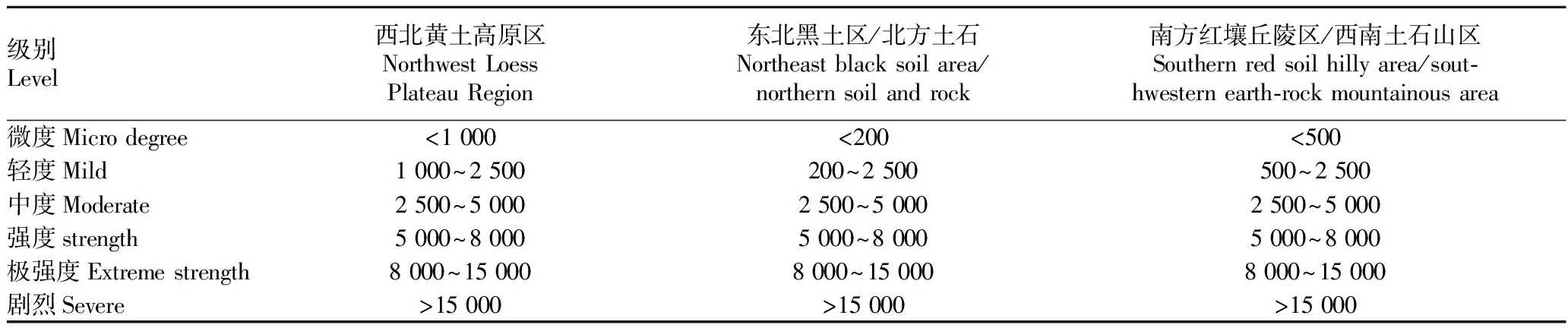

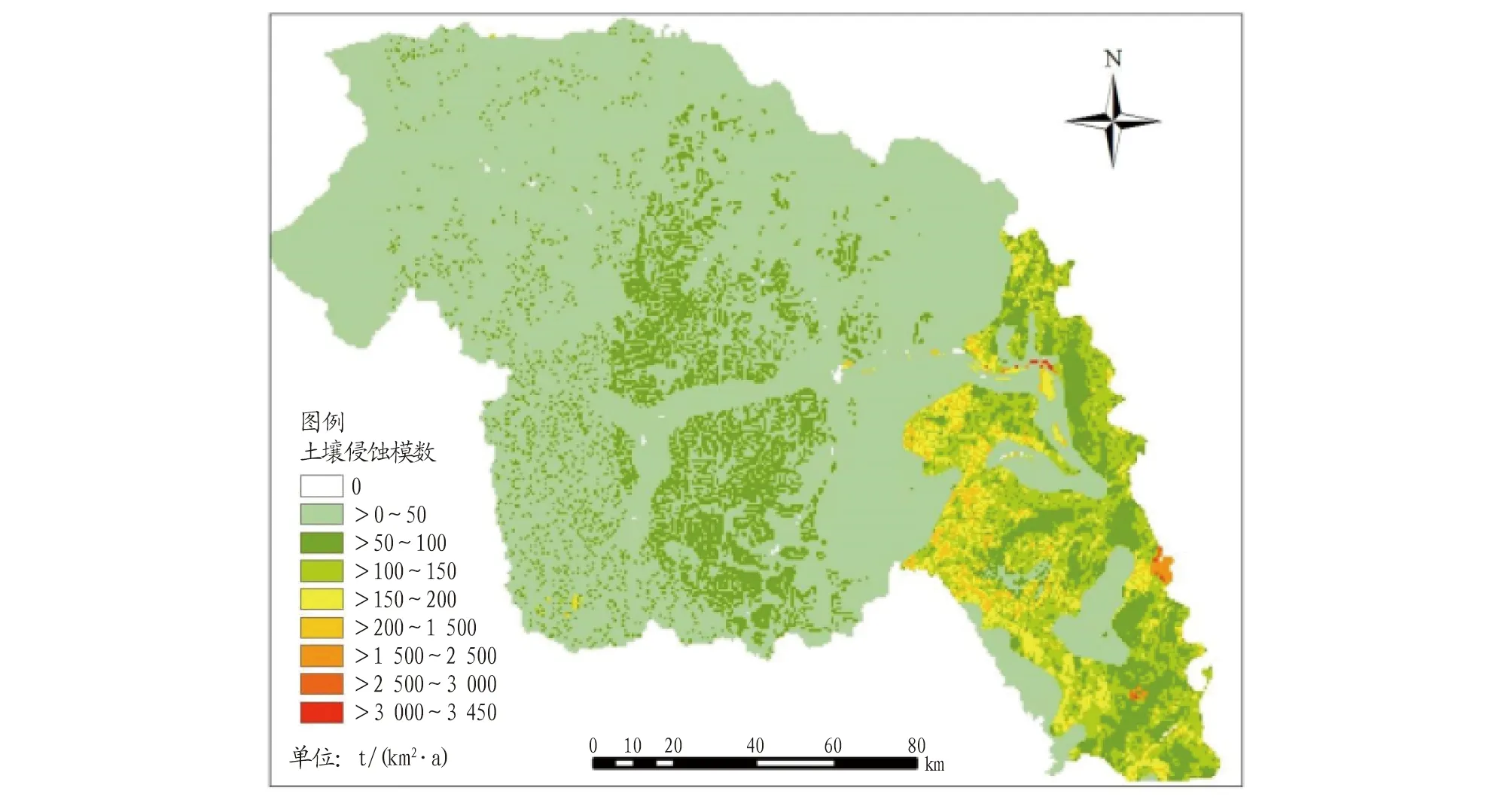

3.1 土壤侵蝕空間分布將各因子通過ArcGIS環(huán)境下的柵格計算器得到土壤侵蝕量空間分布圖(圖2),并根據(jù)水利部發(fā)布的《土壤侵蝕分類分級標(biāo)準(zhǔn)》(SL 190—1996)[8],按照研究區(qū)的土壤侵蝕量來進行分級(表2)。

表2 土壤侵蝕強度分級標(biāo)準(zhǔn)Table 2 Classification standards for soil erosion intensity 單位:t/(km2·a)

圖1 各因子分布Fig.1 Distribution of factors

利用掩膜提取耕地、林地、草地、沼澤、裸地等土地類型的土壤侵蝕情況(表3)。

表3 各土地類型土壤侵蝕情況Table 3 Soil erosion of different land types

該研究只針對發(fā)生土壤侵蝕的土地類型進行統(tǒng)計。對表中數(shù)據(jù)進行分析可知,研究區(qū)整體屬于微度侵蝕水平。土壤侵蝕類型主要是微度侵蝕和輕度侵蝕,侵蝕面積分別為58 971、1 141 km2,占侵蝕總面積的98.04%、1.90%。輕度侵蝕基本只有在耕地、草地、林地中發(fā)生,且只有2.259%的耕地屬于中度侵蝕,其余土地類型幾乎沒有發(fā)生中度侵蝕。

3.2 不同海拔高程土壤侵蝕特征分析根據(jù)研究區(qū)實際情況將高程分為[150.00,234.47)、[234.47,318.93)…[1 332.53,1 417.00)間隔為84.466 666 67的等間隔15級。不同海拔高程土壤侵蝕分布特征見圖3。

微度侵蝕在高程為1~5級上呈現(xiàn)增長趨勢,但由于分布指數(shù)過小,因此不是區(qū)間內(nèi)主要侵蝕類型。在5~15級的高程,微度侵蝕總體呈現(xiàn)為分布指數(shù)大于1的遞增趨勢,因此微度侵蝕主要分布在5~15級的高程上。這是因為大興安嶺地區(qū)的5~15級高程上人類活動痕跡較少,林地資源密布,土壤侵蝕程度較低。

圖2 土壤侵蝕模數(shù)空間分布Fig.2 Spatial distribution of soil erosion modulus

輕度侵蝕在高程為1~6級呈現(xiàn)遞減趨勢,在高程為6~11級基本沒有輕度侵蝕分布。高程1級的土壤輕度侵蝕分布指數(shù)最大,對應(yīng)高程等級下沼澤、河流、人工林密布,有一定數(shù)量的耕地,但是林地覆蓋率并不高,因此水土流失會比較嚴(yán)重,土壤侵蝕程度增加。

中度侵蝕則只在高程為1~3級分布并呈現(xiàn)遞減趨勢。中度侵蝕在1級高程上大量分布,此高程等級由于地勢較低,人類活動最為活躍,耕地與水源密布。受人類影響,林地資源被開發(fā)嚴(yán)重,導(dǎo)致水土流失加劇,是研究區(qū)土壤侵蝕最嚴(yán)重的高程等級。

微度侵蝕在每個高程都有分布,但不是所有的土壤侵蝕強度在各級高程上都有分布。各高程等級上各土壤侵蝕強度分布頻率不同,因此研究區(qū)的土壤侵蝕強度與海拔無直接線性關(guān)系。

圖3 土壤侵蝕模數(shù)隨高程分布指數(shù)Fig.3 Distribution index of soil erosion modulus with elevation

3.3 不同坡度土壤侵蝕特征分析根據(jù)研究區(qū)實際情況將坡度分為[0°,0.8°),[0.8°,1.6°),…,[11.2°,12.0°)間隔為0.8°的等間隔15級。不同坡度土壤侵蝕分布特征見圖4。

微度侵蝕在1~2、5~15坡度等級上分布指數(shù)大于1且呈遞增趨勢,在坡度等級為11~15級時微度侵蝕分布指數(shù)達到最大值且相等,在坡度等級為3級時分布指數(shù)出現(xiàn)最低值。由此推斷,2級坡度微度侵蝕分布指數(shù)大于1,因此2級坡度有大量耕地覆蓋;3級坡度土地類型為河流階地;5~15級坡度主要是低山、丘陵與耕地等平地交界處,是人類活動開墾破壞土壤,獲得耕地的主要區(qū)域。

輕度侵蝕只在1~7級坡度上分布并呈現(xiàn)先減少后增加再遞減的趨勢,在坡度等級為3~5級時分布指數(shù)大于1。推斷分析得知坡度等級為3~5級時所對應(yīng)的土地類型為陡坡旱地、撂荒地、荒山、次生林、水保林等。經(jīng)過人類的砍伐與放牧活動,水土流失較為嚴(yán)重。

中度侵蝕只有在1~2級坡度上分布,該侵蝕類型面積小且分布較為分散,主要是人類毀林開荒導(dǎo)致植被覆蓋率降低加劇了水土流失。

可見該區(qū)域除了受到地形因素影響外,人類活動是造成土壤侵蝕的主要原因,因此在開發(fā)區(qū)域資源的同時也要做到對土地的合理利用。

圖4 土壤侵蝕模數(shù)隨坡度分布指數(shù)Fig.4 Distribution index of soil erosion modulus with slope

3.4 不同坡長土壤侵蝕特征分析微度侵蝕在所有坡長等級上都有分布,并在1~15級坡長上呈遞增趨勢,在1~3級坡長上隨著坡長的增加,分布指數(shù)急劇上升。觀察微度侵蝕坡長分布指數(shù)圖可見微度侵蝕隨波長變化是有規(guī)律的,微度侵蝕的出現(xiàn)頻率隨波長等級變大而變高,且侵蝕頻率增加的速率也與坡長等級范圍相關(guān)。不同坡長土壤侵蝕分布特征見圖5。

輕度侵蝕只在坡度等級為1~8級的坡長上分布,且在1~2級坡長上出現(xiàn)遞減趨勢,并在2~4級坡長上出現(xiàn)遞增趨勢。在1~2級的坡長上由于植被覆蓋度情況較好,因此雖然坡長等級變大但輕度侵蝕分布指數(shù)不升反降。在2~4級坡長則因為植被覆蓋情況不佳,侵蝕分布指數(shù)反而增加。

中度侵蝕只在坡長等級為1~3級分布,在坡長等級在2~3級分布指數(shù)反而降低,國外學(xué)者研究證實,隨著坡長等級的增加,徑流挾沙量增多,但當(dāng)徑流的侵蝕強度達到峰值后其侵蝕能力會隨坡長等級的增加而減弱。

圖5 土壤侵蝕模數(shù)隨坡長分布指數(shù)Fig.5 Distribution index of soil erosion modulus with slope length

4 結(jié)語

利用GIS和RS技術(shù),結(jié)合USLE方程作為評價模型,來估算大興安嶺地區(qū)的土壤侵蝕模數(shù)。通過空間疊加法實現(xiàn)了土壤侵蝕空間特征的定量化分析,并利用構(gòu)建的分布指數(shù)探討了研究區(qū)土壤侵蝕在不同海拔、坡度、坡長縱向上的空間分布特征。從得到的土壤侵蝕模數(shù)分布圖(圖2)上也得知了土壤侵蝕強度的橫向空間分布:大興安嶺地區(qū)北部區(qū)域土壤幾乎只是微度侵蝕;西南部區(qū)域土壤以微度侵蝕為主,部分區(qū)域發(fā)生輕度侵蝕;東南部區(qū)域土壤已經(jīng)出現(xiàn)較大比重的輕度、中度侵蝕。

針對大興安嶺地區(qū)出現(xiàn)的土壤侵蝕問題,各級部門可以采用遙感技術(shù)定期分析土壤侵蝕情況,并及時對惡化現(xiàn)象制定解決方案。雖然研究區(qū)整體的屬于微度侵蝕,但空間分布上,局部地區(qū)水土流失嚴(yán)重。在[150.00,318.93)高程帶中,出現(xiàn)土壤輕度侵蝕和中度侵蝕情況,各級部門應(yīng)當(dāng)做好防范工作,防止土壤侵蝕強度增大。在[0,1.6°)坡度,由于人類活動頻繁導(dǎo)致土壤侵蝕較為嚴(yán)重,各級部門應(yīng)當(dāng)重點對該坡度的水土保持工作進行監(jiān)控,防止侵蝕面積的擴大。通過坡長等級為1~2出現(xiàn)的情況得知,良好的植被覆蓋情況可以有效解決坡長對土壤侵蝕的影響,因此在指定水土保持措施時,應(yīng)當(dāng)重視保護與增加植被覆蓋。

- 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué)的其它文章

- 新農(nóng)科背景下少數(shù)民族地區(qū)農(nóng)業(yè)類高校動物藥學(xué)專業(yè)思想教育探索

——以新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)為例 - 基于“專-創(chuàng)-思”融合理念的食品化學(xué)課程改革實踐

- 推進國家農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)建設(shè)的實踐與思考

——以吉安市泰和縣為例 - 南疆少數(shù)民族地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)查研究

——以阿克蘇地區(qū)S縣為例 - 宜賓川紅工夫茶發(fā)展策略分析

- 高質(zhì)量發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)助推共同富裕的實踐與思考

——以浙江省松陽縣為例