高中排球結構化教學的策略

沈菁 孔敏亞 梁勇峰

《普通高中體育與健康課程標準(2017年版2020年修訂)》[以下簡稱《高中課程標準(2017年版2020年修訂)》]在“教學建議”中提出:“要避免在課堂上孤立、靜態地進行單個知識點或單項技術的教學”[1]。當下高中選項教學中,存在著因教師對內容缺少整體性架構,以單個知識點或單項技術教學的現象。針對這種現象,以水平五高中排球模塊教學中的“墊球”為例,提出在課程核心素養目標引領下,在學練賽的真實情境中,運用結構化的知識與技能解決實際問題,促進學生內化知識、掌握技能、提高能力、發展素養的結構化教學路徑。

一、用系統論的方法,認識內容結構化

1.對排球“墊球”內容結構化的

認識

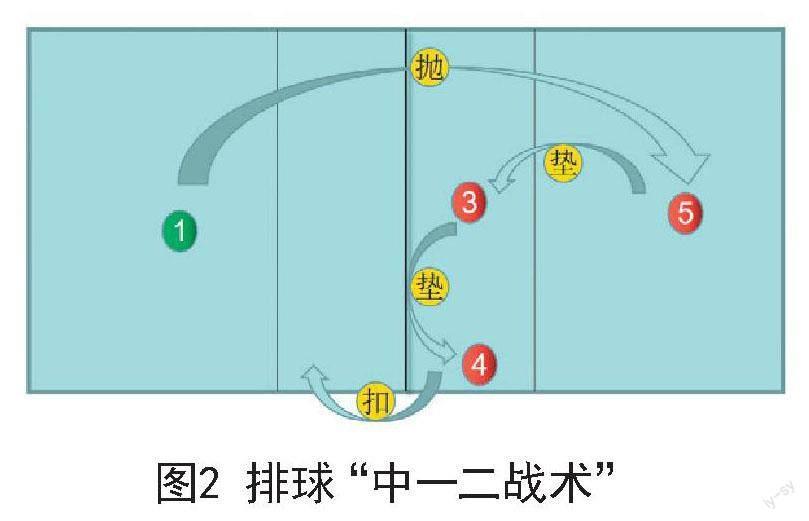

作為高中選項教學內容的排球運動,“學什么”是首要問題。拿墊球教學內容來說,從詞面上分析很容易得出“學習如何墊球的技術”,具體講就是“通過觀察、判斷做出向哪里移動的決策,然后迅速移動取位、蹬地、伸臂、墊球”,做出一系列視動結合的動作。在大多數體育教師的課堂上,對“墊球”內容的認識就止步于此了(這也是圍繞單一技術進行教學的根源),然而用結構化的思維分析“墊球”,它既是排球運動不可或缺的重要技術之一,也是構成防守與進攻戰術意識的重要組成部分。因此,進一步追問便會產生“球往哪里墊”“墊了球之后做什么”等一系列問題,這就引導學生從墊到球(學會墊球技術)向墊準球(掌握墊球技能)再轉入下一次攻防準備(有配合與進攻意識,提升運動能力)的深度學習,感受墊球中攻防轉換的瞬息萬變與變幻莫測。以這種既要了解具體的教學內容有哪些,還要明確教學內容的知識體系與邏輯關系的方法,將關聯度較高的內容合并成一個學習鏈,使得“如何墊球”的內容結構更清晰,也對整體理解排球運動的內容結構有著積極的意義。

2.對排球“墊球”內容結構化的教學

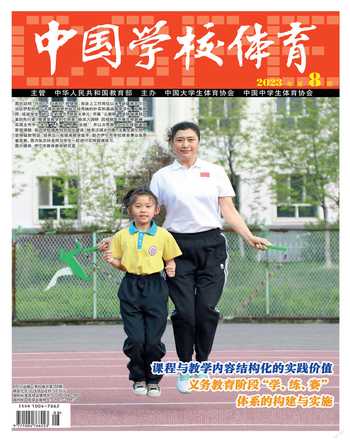

內容的結構化是為了落實教與學過程中的結構化。根據以上內容結構化的認識,對排球“墊球”內容結構化的教學實施如下(圖1)。

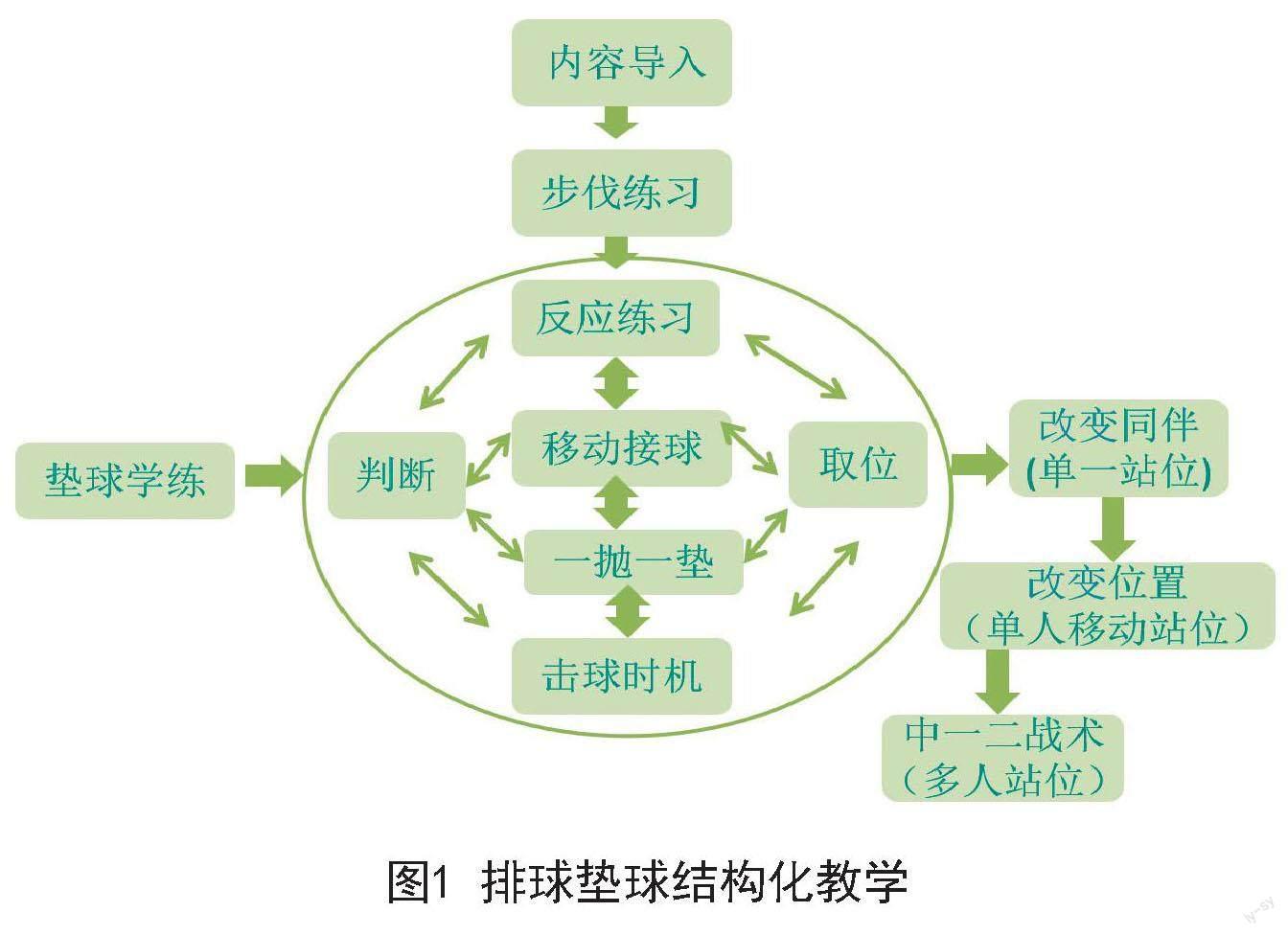

如圖1所示,課的開始,以墊球時出現的側滑步、交叉步等基本步伐作為熱身動作,同時將墊球的徒手動作融入其中。然后安排“接移動地滾球”游戲,及“一拋一墊”用于復習墊球技術的練習,這兩個環節都包含反應、判斷、取位、接球時機等多種因素,而這些因素也會隨著課的整個過程在教師的指導語言中反復出現。隨著技術的逐漸熟練,引導學生進入“三變游戲”。“一變”是變同伴,即準確地將球墊給不同的同伴;“二變”是變位置,即在跑動改變站位的情況下將球墊給不同的同伴;“三變”是變場所,即由常規的練習場所進入排球比賽場地,在網前進行4人三角跑動墊球,這樣既改變了來球方向單一、墊球力量和球速相對固定、跑動位置相對固化等問題,又為下面的實戰演練引入了“站位”。在綜合運用環節,教師引入“中一二戰術”(見圖2),筆者將其稱為四點位。其中,5號位和3號位是本課運用墊球技術、提高墊球能力的主要體現,1號位和4號位是跟其他技術相結合的動作(如,1號位視能力選擇拋球或發球,4號位的角色是進攻)。這個環節給出了一個虛擬實戰的教學現場,教師特別注重5號位和3號位的處理,一個是接1號位的來球墊向3號位,另一個是將5號位的來球墊傳給4號位。這2個號位雖然都是用的墊球技術動作,但感受的卻是真實的排球比賽場景中一傳與二傳的角色,發揮的也是一傳與二傳的作用,簡易的“中一二戰術”也得到了貫徹。這種摒棄孤立地進行單一技術動作教學,而用兩個或以上的內容或手段組合的學練方式、設計有層次感和關聯性的教學課堂,能幫助學生盡快理順排球運動的知識體系,了解知識與技能之間的相互關聯,感受排球隔網運動的魅力、擊空中球的特點,并體驗墊球在實戰中的作用。

圖2 排球“中一二戰術”

3.用系統論的方法認識內容結構化的意義

系統論的核心思想是系統的整體觀念。筆者用系統論的方法認識與分析“墊球”時,便會想到它同發球、傳球、扣球和攔網一樣,都是構成排球運動不可分割的要素,若脫離了排球運動的文化背景而孤立地學習墊球,就猶如將要素從系統整體中割離出來一樣,將失去要素的作用,從某種程度上說,所學的只是位移技能與操控技能,而非排球運動的墊球。美國教育家布魯納說“學習一門學科,就是掌握這門學科的基本結構”[2]。那么可以認為,學習排球運動就是掌握排球運動的基本結構(圖3)。

用系統論的方法理解內容,可以幫助教師從認識上避免因對內容缺少整體性架構,在課堂中存在以單個知識或單項技術教學偏多的做法,避免過度強調某一個動作,而忽視動作本身的結構特點,甚至脫離了某項運動的基本特征,造成“只見樹木、不見森林”的現象。

二、從整體觀的視角,設計結構化情境

1.設計結構化情境是發展核心素養的重要手段

核心素養是個體在與情境的持續互動中,在不斷解決問題、創生意義的過程中形成的[3]。《高中課程標準(2017年版2020年修訂)》中反復強調,要提高學生發現問題、分析問題和解決問題的能力,這是發展學生整體運動認知結構的重要手段,也是將學生引向深度學習的紐帶。排球運動是高中選項教學中開放式運動技能項目,開放式運動項目最顯著的特點就是運動中的不可預測因素。課堂中如何讓學生在面臨不可預測的因素時仍能找到有效的解決方案,關鍵在于教師能否設計符合學生學習需要的、與排球運動密切相關且不斷變化的運動情境,并以問題為導向指導學生對運動環境進行分析,進而根據情境,運用所學技能進行不斷的調整和靈活應變,最終實現在復雜情境中解決問題、內化所學知識技能的目的。

2.在課堂教學中設計情境結構化的方法

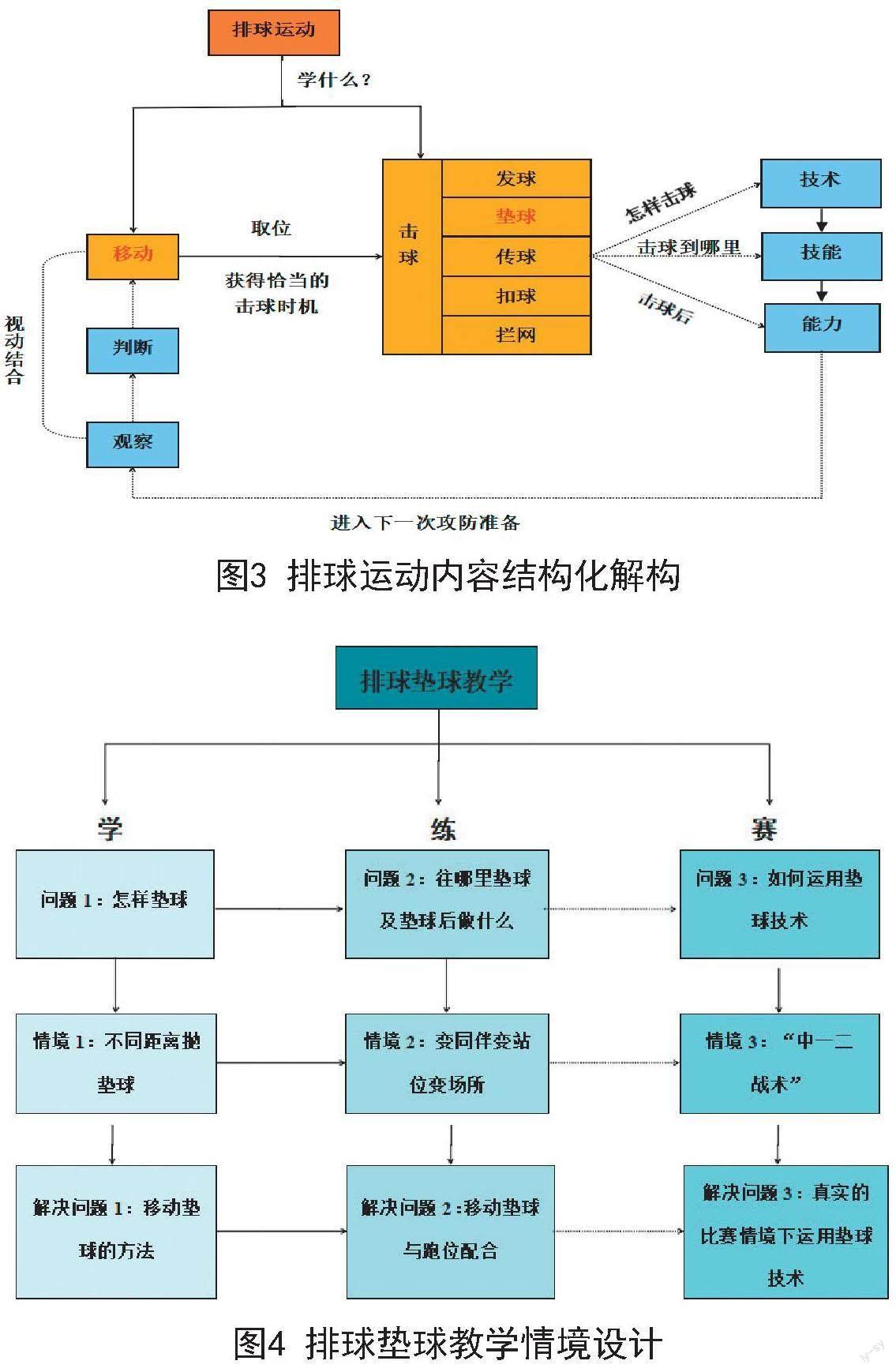

以水平五排球“墊球”教學為例,通過“學、練、賽”3個環節創設結構化的情境,有效解決真實性問題。具體的方法是以“怎樣的情境適合解決什么問題”的設計思路,將真實情境與實際問題建立聯系,且結合學生已有的運動經驗,針對不同問題間的邏輯關系,確定先設計什么情境,再設計什么情境的先后順序(也就是教學順序),以層層遞進的方式使情境逐漸趨于復雜,并在不同的情境中將墊球的知識技能結構化,從而讓學生在復雜的真實情境中,運用墊球的結構化技能解決實際問題,體驗完成技術動作的獲得感,達到通過情境的結構化撬動問題結構化、內容結構化、認知結構化。這種以問題的方式把知識與技能置于整體的背景下進行設計(圖4),形成知識與技能的相互關聯、逐漸遞進、螺旋發展的結構體系,更便于學生在層次分明、聯系密切的運動技能中學習,深刻了解知識、技能之間的邏輯聯系。

圖4是由“學、練、賽”構成的排球墊球教學完整情境設計。在“學”的環節:教師通過同伴站位距離設置難度遞進情境,解決問題1“怎樣墊球”。在“練”的環節:結合排球比賽中不斷移動換位、戰術配合的真實場景,設計變同伴、變站位、變路線的活動情境,突出與同伴墊球的配合,解決問題2“往哪里墊球及墊球后做什么”。在“賽”的環節:教學從“練”的情境向實戰情境拓展,即來到排球場地,1號位拋→5號位墊(一傳)→3號位墊(二傳)→4號位扣,在比賽情境中進行墊球,解決問題3“如何運用墊球技術”,使活動更趨于排球運動的真實情境。從圖4可以看出,從左至右隨著問題的不斷深入,解決問題的情境設計也逐漸趨于復雜,解決問題的能力也逐步提高,排球運動的項目特征也在層層遞進、解決問題的情境中得以凸顯。

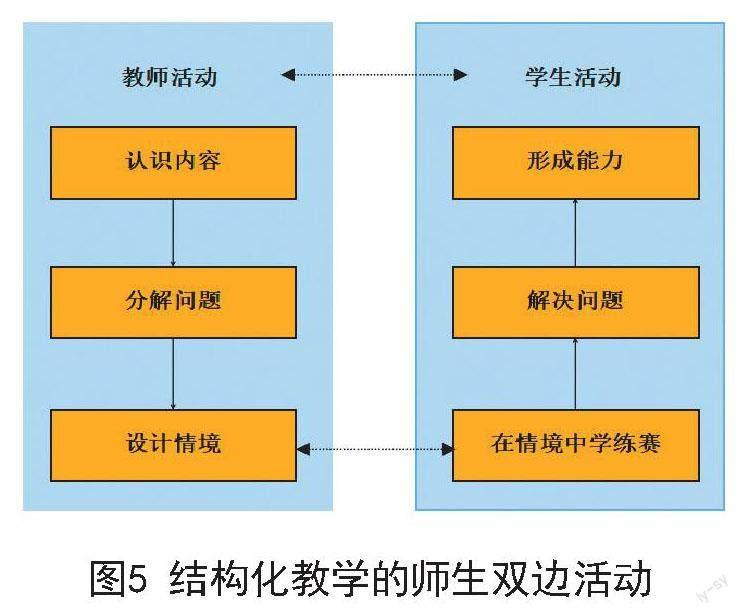

三、用結構化的方式,提升能力素養

排球教學不是簡單地讓學生學會單一的技術動作,而是在排球運動文化的背景下掌握排球運動技能,提高核心素養。要改變單一學習知識或某項技術的現狀,組織開展邏輯清晰、系統連貫的結構化內容體系的教學,需找出現象之間的關系,并打破各系列之間的縫隙,連成一個統一整體[4]。筆者提倡教師用系統論的方法認識內容,從整體觀的角度解構問題,以真實性的視角設計情境,指導學生在不同的情境中學練賽,在解決問題的過程中形成能力,最終通過師生雙邊互動達成目標(圖5)。

圖5 結構化教學的師生雙邊活動

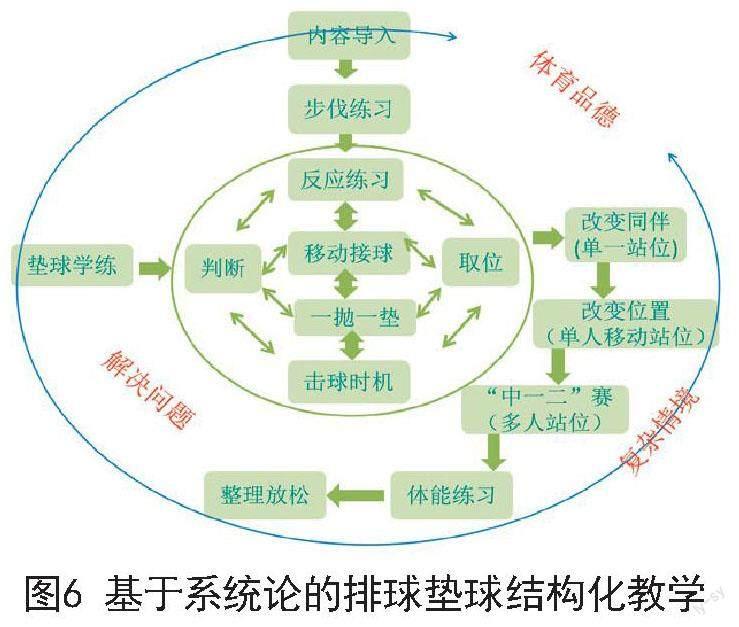

以水平五排球墊球技能教學為例,教師以系統論的整體觀認識內容,即從排球運動“學什么”開始導出所學技術(墊球),通過分析技術要點分解問題,隨著“會技術”向“用技術”的主線發展,創設遞進性的問題鏈(怎么墊?往哪里墊?墊完球之后做什么?如何運用墊球?),每個問題根據學情創設與之相匹配的情境進行教學,并在以技能為載體的學習中融入體能、健康教育、跨學科主題學習等其他課程內容。至此,將單一的排球墊球技術置于排球運動文化整體觀的背景下進行學習,學生在教師精心創設的情境中通過不斷地解決真實、復雜的問題,從而掌握技術、熟練技能,最終在師生的雙邊互動活動中,達到懂原理、會方法、會運用,在默契配合中學練,在互相鼓勵中進步,在激烈對抗中發展,體現出良好的體育品德,從而逐漸達成運動能力核心素養目標(圖6)。

綜上所述,對結構化教學的認識,除了知識內容的結構化,還需要考慮學生認知的結構化、教學要素的結構化,以及按結構化的方式設計高中教學模塊,重視結構化意識底層邏輯的建設,重視“學生個體”的體驗和能動的激發,防范僅關注表層結構的潛在風險。圍繞結構化教學的特征設計教學,應體現層次性、關聯性、實踐性、運用性、整體性。課堂根據內容的結構化思路,從問題出發,“學、練、賽”的環節設計符合學情的真實情境,環環相扣,層層深入,最終解決核心問題,從而有效達成目標。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.普通高中體育與健康課程標準(2017年版2020年修訂)[S].人民教育出版社,2020:78.

[2]布魯納.教育過程[M].邵瑞珍,譯.北京:文化教育出版社,1982.

[3]季瀏.我國《普通高中體育與健康課程標準(2017年版)》解讀[J].體育科學,2018,38(2):3-20.

[4]高宣揚.結構主義[M].上海:上海交通大學出版社,2017:93.