大單元教學內容結構化框架的建構與實踐

黃繼東 丁璇 張田敏

依據《義務教育體育與健康課程標準(2022年版)》[以下簡稱《義教課程標準(2022年版)》]課程理念,體育與健康課程要加強內容的整體設計,保證學生學習和掌握結構化的基本運動技能、體能、專項運動技能和健康技能等,并將這些知識與技能運用到體育學習、體育鍛煉、運動競賽和日常生活中。設計專項運動技能的大單元教學,讓學生通過較長時間、連續、系統、完整的學練,促進學生專項運動技能的形成,并通過課內外的學、練、賽,使學生能將學習掌握的專項運動技能應用到體育相關活動或者日常生活中。大單元教學指導下的教學不是單個技術教學,學生掌握的不是單個技術知識與技能的簡單堆砌,也不是整個單元教學內容呈現單個項目的不同動作或者是多項目簡單的疊加,關注點不應在掌握單個技術或者戰術的重點、難點的突破上,而是在大單元教學內容的選擇、教學設計、課程實施等問題上,需要歸納與整理知識與技能的內容,厘清知識與技能的結構化內容,豐富項目與項目間的練習方法與手段的運動體驗,應指向知識、技能及技戰術的靈活運用。筆者結合教學實踐,就如何確定學習主題、確定大單元教學總任務及各課時的分任務,設定真實的、動態的教學情境,落實教會、勤練、常賽的課程理念,以學、練、賽為抓手,促進學生專項運動技能的掌握與運用,同時發展學生的核心素養。

一、大單元教學內容結構化指向解決實際問題

體育與健康課程教學以發展學生核心素養為導向,要教會學生結構化的知識與技能,并能在解決實際問題時靈活運用。對所學內容的理解應是一個完整的、系統的、結構化的知識與技能,而不是單個的技術動作或者說技術動作的簡單疊加,之間應是有關聯、有融合的;掌握的知識與技能是組合的、動態的,而不是固定不變的。如,在開放性球類項目學習時,學生所練習的動作組合及運用是根據比賽中真實情境而設定的,而這些情境是多變的、不固定的。此處所闡述的“能用”是將所掌握的知識與技能服務于體育學習、體育鍛煉、運動競賽以及日常生活中需要解決的問題。如,耐久跑大單元教學中,重點不應是如何提高長跑的運動成績,因為在學習、鍛煉、比賽及生活中并沒有太多指向全體性、群眾性的長跑比賽,面向全體性的更多的是以健身為目的的健身跑、達標賽等。耐久跑大單元教學內容的選擇,應圍繞核心素養的形成,針對發展學生的心肺耐力等體能、體育鍛煉的意識與習慣的養成、耐久跑中常見運動損傷的防護與救治的學習與運用、吃苦耐勞和積極向上等體育品德的培養等選擇教學內容。體育與健康教學真實情境的設計更多的應指向耐久跑中需要解決的問題,即耐久跑前的熱身與拉伸、上(下)坡跑的方法、順(逆)風跑、跑步過程中的呼吸節奏與跑步節奏的調節、跑步過程中的飲水與食物補給須知、常見運動操作的防護與急救知識、跑后的拉伸與冷放松等,并合理組合形成耐久跑大單元教學的動態問題鏈,結合學生的個體差異,強調不同的任務趨向,保證每一名學生受益。通過大單元教學中課內課外的相關耐久跑比賽,合理運用相關的知識與技能,通過在比賽中不同角色的劃分,掌握并運用相關的救護、食品能量的補給等健康知識與技能。學生學會并在生活中遇到實際問題時能用、會用,所學的知識與技能才能說真正意義上的掌握。對于球類項目的實際問題則是在真實比賽中能夠靈活運用,靈活運用的技術動作不是固定的而是根據環境的變化而動態的變化。對于體操類項目,更多的是發現生活中一些問題,在解決的過程中做好保護或者在有效運用技術動作過程中達成一定的目標。

二、歸納整理大單元教學內容,促進學生結構化知識與技能的掌握與運用

《義教課程標準(2022年版)》基于體育與健康課程性質、基礎特性、課程理念、課程目標等采用領域主題化的結構化方式。在給大單元教學命名或者說大單元各課時命名時建議進行主題式命名。著名結構教學理論家杰羅姆·布魯姆提倡:“教學應讓學生掌握學科的基本結構,否則沒有結構的知識也多半會被遺忘。”體育與健康大單元教學內容的結構應緊扣大單元的主題,圍繞發展學生核心素養,將相關聯的知識與技能歸納與整理,做好內容的合理搭配,強化組合,指向實踐運用,保證內容學習的系統、完整、連續。

1.聚集核心素養,明確大單元主題,加強知識、技能之間的關聯性與層次性

體育與健康大單元結構化教學要緊扣內容之間的整體關聯,要注重教材和教學內容的整體性和連貫性,避免孤立、過細地關注單一技術或者動作的某個環節組織教學。如,足球大單元教學賽季中,以提高學生的足球技能水平及運用能力為主任務,以專項運動技能的基礎知識與基本技能、技戰術運用、體能、展示與比賽、規則與裁判法以及觀賞與評價等為主要內容,但這些內容不是割裂開來的,而是結構化的,相互之間獨立存在但更要根據課時任務加以歸納與整理,形成動作組合學習,并以學練賽為抓手,以真實情境的設計形成動態的學習鏈,學習“角色”動態化互換,將運動技能、體能、裁判知識與方法、觀賞與評價等落實到每一節課的學練賽中,而不是孤立地進行專門教學,大單元教學的各課時教學要注意動作的組合學習及靈活運用,提高運用和實踐能力。如,提高足球腳內側傳接球的準確性主題學習中,抓住主題的關鍵詞——“準確性”,從原地傳接球——1人原地傳接球,1人主動從不同方向跑位要球(強化接球人的主動跑位,傳球人及時傳球并注意傳球的提前量);2人行進間傳接球(傳球后迅速跑位,接球人及時回傳球,強化運傳組合練習的同時,與局部進攻戰術配合“二過一配合”相關聯);2人為1組,在設有若干小球門的場地上進行行進間傳接球練習,強調傳球人要將球從小球門內傳給同伴(提高傳球的準確性或給出傳球提前量的同時,與運球射門相關聯);進行2VS2等比賽,鞏固傳接球準確性的同時,將運球傳球、運球射門、持球突破、“二過一配合”等靈活運用到真實比賽中,促使學生知識與技能的掌握與運用。

2.圍繞主題整體思考、設計和組織實施教學

體育與健康大單元的課時結構化教學以課時主題為導向,以結合實際問題的真實情境設計為動態的練習鏈,練習任務趨向于掌握并運用所學技能解決實際問題。如,水平四(八年級)籃球大單元—提高行進間運球穩定性主題教學,主題的關鍵問題是行進間運球的穩定性,在比賽過程中需要解決的問題的真實情境是在籃球比賽中有無防守、技戰術運用的需要、比賽節奏的快慢等。從有無防守設計動態練習鏈1:行進間運球有無防守時的身體姿勢與手臂有無護球動作,設立遠距離無防守、中距離有防守、近距離有防守,對應地練習高位、中高位、低位或側身運球,手臂護球動作從無手臂防護到穿戴手臂防護。從方向與線路上設計練習鏈2:直線、曲線、向前、向側、向后、體前變向換手(不換手)等方式的運球。根據比賽節奏、個人或局部技戰術需要設計練習鏈3:行進間運球急停急起、行進間變向運球突破投籃等,從基本技能、動作組合、技能、技戰術的運用,掌握結構化的知識與技能。同時練習內容根據學生的技能儲備水平的差異自主選擇,關注學生的個體差異,保證每一名學生都有收獲與成長。

3.以有效教學實施為推手,強化學習活動的整體體驗

學習內容要基于所學動作的結構與原理,注重知識結構以知識點的相互遷移,從整體上掌握知識與技能,關注技能之間的相互關系和動作的遷移,從完整的知識與技能結構中認識單個知識與技能的作用與意義。以單個技術為基礎,以動作環節的關聯或者動作遷移為聯結,以個人戰術、局部戰術、個人展示與比賽以及集體展示與比賽中的有效運用為目標,強化動作組合技術的學練。如,前滾翻、后滾翻與直腿后滾翻,三者均要求在滾動過程中后腦、肩、背、腰、臀等部位著墊,區別是順序,共性是要求滾動圓滑。前后滾動練習是三者都需要練習的,其不僅是技術的需要,也是生活情境中自我保護減少損傷的需要。前滾翻與直腿后滾翻的遷移動作是滾動時是直腿,前滾翻、后滾翻的遷移動作是蹲撐開始、手臂的撐與翻手于肩上的推,而直腿后滾翻與后滾翻的遷移動作是翻手于肩上的推、提髖等。前滾翻、后滾翻、遠撐前滾翻、直腿后滾翻、肩肘倒立等部分技巧類項目知識與技能之間的關聯與遷移同以上邏輯(表1)。

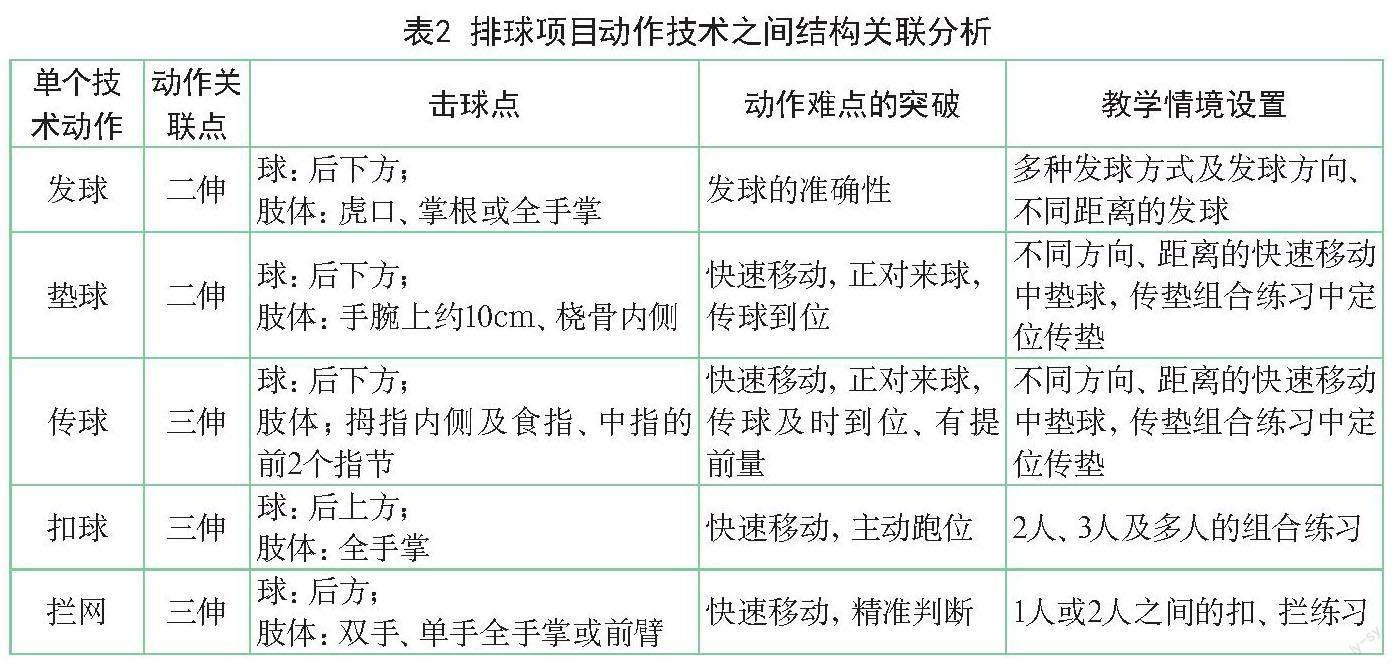

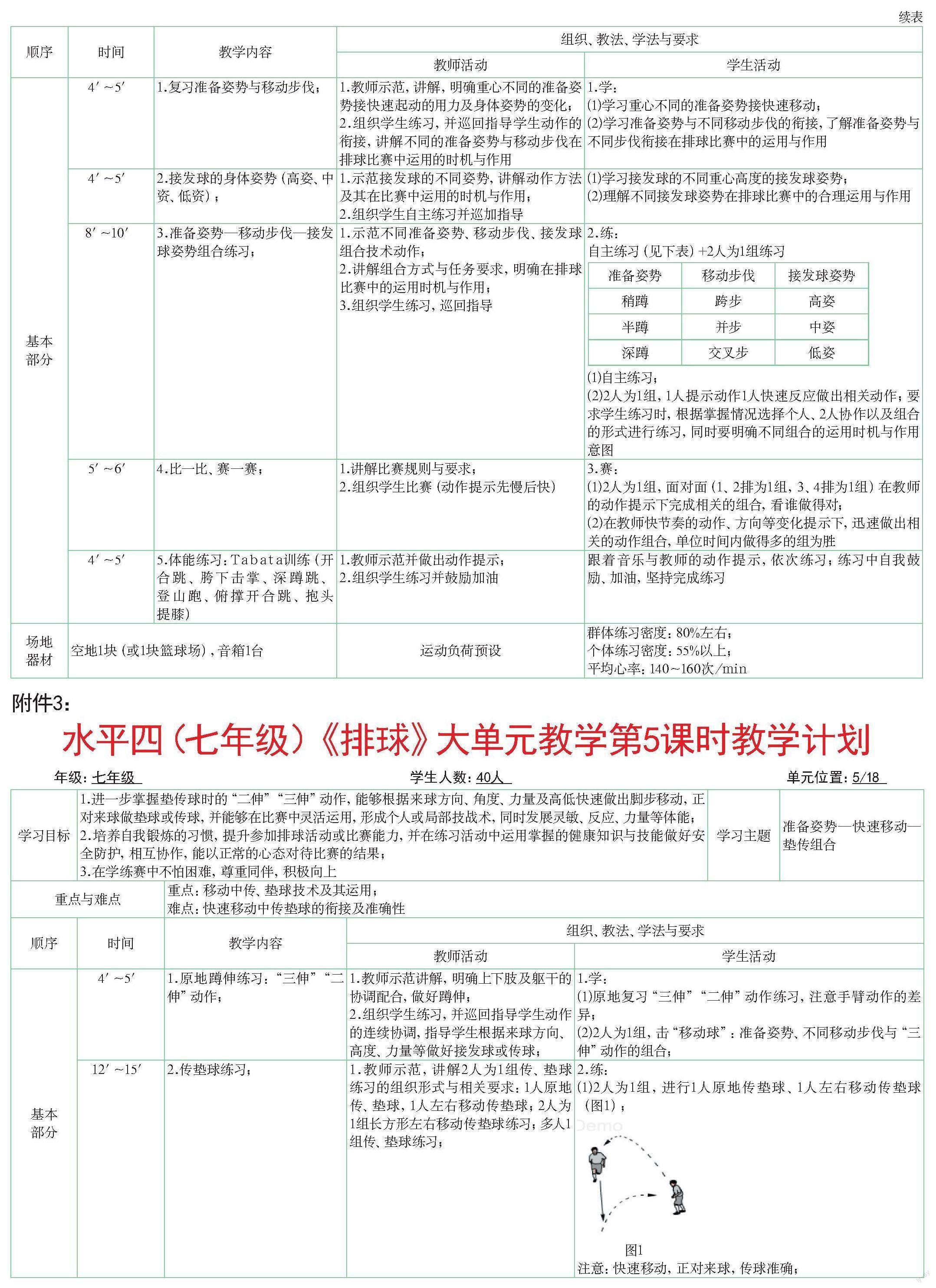

三、系統設置大單元教學內容,確保對運動項目的完整體驗與理解

大單元教學是某個運動項目或項目的組合進行18個課時及以上的相對系統和完整的教學,不僅是項目所包含的各個亞類項目的組合還應以發展學生的核心素養為最終目標。發展學生的運動能力,強調歸納與整理項目之間的關聯點,并在整理后組合學練。同樣系統不僅指項目的長時間連續學練,還應根據學生的身心發展特點、動作技能形成規律、學生個體差異性等進行整合設計,關注知識與技能的整體結構化。如,排球項目大單元教學,應抓住發球、墊球、傳球、扣球與攔網動作技術之間的關聯點或者說共性的動作,進行整合性的組織教學,而不是將這幾個技術動作以過去的小單元教學割裂后組織教學,影響整個技術動作結構的整體性體驗與理解。從這幾個技術動作來說,“三伸”—蹬地伸腿、伸(立)腰、伸臂,與“二伸”—蹬地伸腿、伸(立)腰及擊球點—肢體觸球的位置與擊球的具體位置,是串聯整個項目教學的聯結點,不應以技術動作割裂開教學。如,體驗擊球點的對墻發、傳、墊球可以合并進行整體體驗,同時在練習過程中體驗“二伸”與“三伸”之間的異同。再如,發球、墊球與傳中,準確性是他們的共性關聯點,從單一的發球、墊球或傳球到發球與傳球、發球與墊球組合,再到發球、墊球與傳球的組合練習,圍繞“準確性”從原地練習到快速移動,正對來球或傳球方向傳球到位,然后通過比賽加以鞏固,提升在比賽過程中這些技能或者技能組合的靈活運用,排球項目動作技術之間結構關聯分析如下(表2)。

四、大單元及課時案例呈現

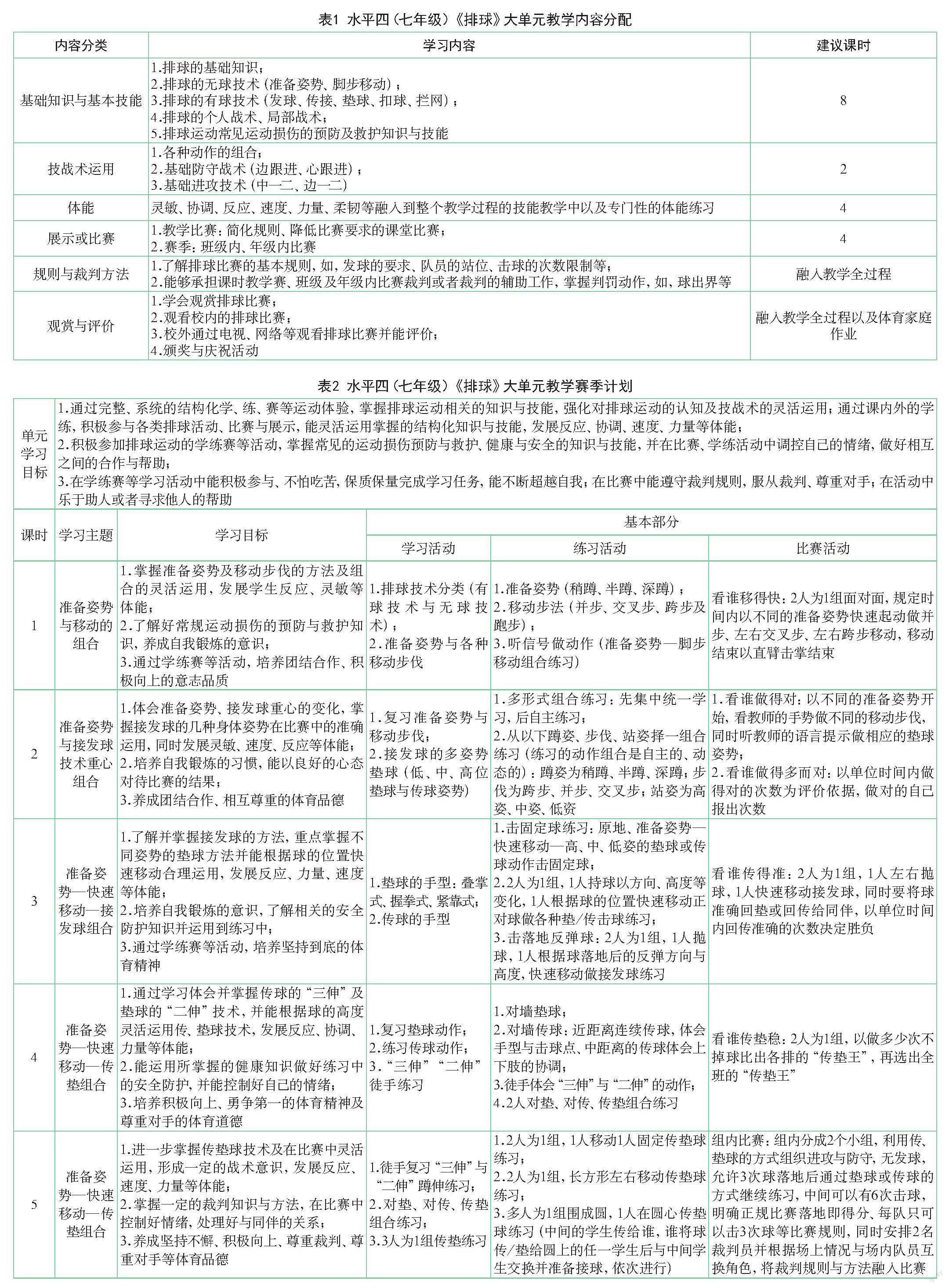

以水平四(七年級)《排球》大單元教學計劃為例(附件1),呈現具體的設計思路與方法。第1~2課時主要以排球技術中“身體重心”為結構關聯,第2課時在第1課時的基礎上強化有球技術與無球技術之間的組合學習,本案例呈現第2課時(附件2);第3~5課時主要以有球技術的“擊球點”以及“三伸”“二伸”技術要點進行歸類,第5課時是對第3~4課時的進一步強化鞏固,強調比賽中的靈活運用,本案例呈現第5課時(附件3);第6~10課時主要以“三伸”技術要點與“擊球點”為結構關聯進行歸類,其中發球、扣球組合練習難度較大,課時教學占比大,在練習內容及組織上有多課時重復學習,本案例呈現第8課時(附件4);第11~14課時中,第11~12課時主要學習正面(側面)下手發球、墊球組合練習,第11課時的正面下手發球與第12課時的側面下手發球在組織形式與練習方法方面相差不大,第13~14課時主要強化排球技術在不同情境下的靈活組合運用,本案例呈現第11課時(附件5);第15~18課時為班級內、年級內的排球比賽,以賽促練、以賽促評(結合各地、各校的實際,組織形式多樣的班級內、年級內、校內比賽,完成整個教學賽季),第15~18課時內容組織比賽未作呈現,本案例也省略了準備部分、結束部分以及課后的反思。

附件1:

水平四(七年級)《排球》大單元教學計劃

一、水平四(七年級)《排球》大單元教學內容設計思路

水平四(七年級)《排球》大單元教學內容主要包括排球的無球技術(準備姿勢、腳步移動)和有球技術(發球、傳球、墊球、扣球與攔網),根據技術動作的結構與原理,以重心、擊球點、“三伸”“二伸”動作等關聯點,將不同動作進行組合學習,讓學生在整個學習過程都以完整動作體驗學習。將相關的裁判知識與方法、常見的運動損傷與救護知識與技能等融入課堂教學全過程。以學、練、賽為抓手,強調大單元教學的系統性與完整性,以動態的練習鏈設計真實的教學情境,并通過教學比賽中角色的分工、規則階段性的變通等,提升學生在排球比賽中合理運用相關的知識、規則、技能能力、觀賞與評價排球比賽能力、抗壓能力及情緒調控能力(見表1)。

二、水平四(七年級)《排球》大單元教學案例呈現

水平四(七年級)《排球》大單元教學第1~14課時為單元教學課例,主要以排球技術的身體重心、擊球點、上下肢及軀干的協調動作(“三伸”“二伸”)等動作技術之間結構關聯設計教學內容,強化動作技術之間的遷移與組合。每課時主要以學習活動、練習活動以及比賽活動為活動組織形式,強調學、練、賽、評一體化,對知識、技能、技戰術等加以歸納,注重動作的組合學練,并通過比賽等真實情境設置動態的練習鏈,強化多元組合學練,提高靈活運用的能力。第15~18課時主要強化學生掌握的知識與技能在比賽中的運用能力、裁判規則與方法的了解與運用等(見表2)。

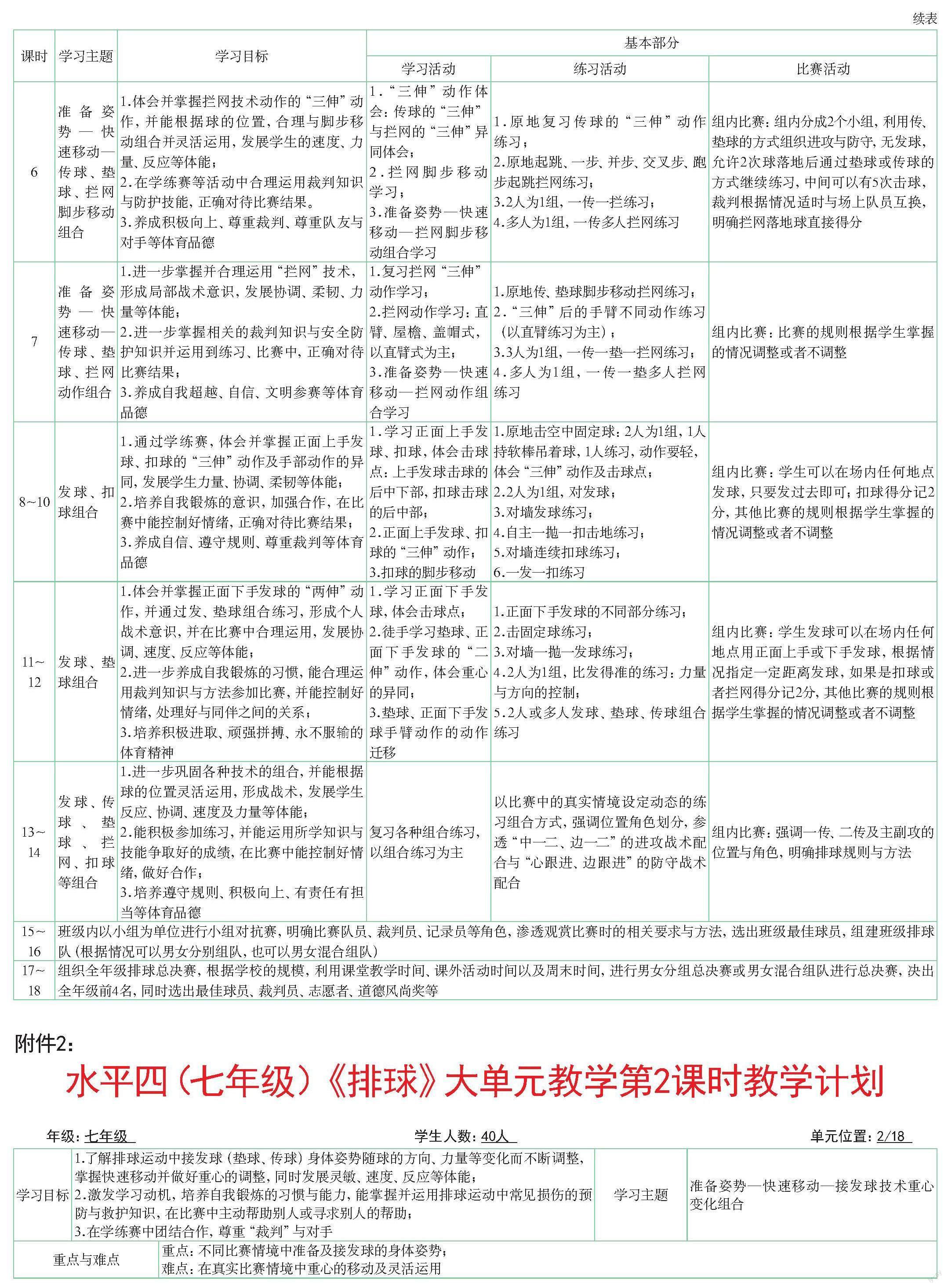

附件2:

水平四(七年級)《排球》大單元教學第2課時教學計劃

附件3:

水平四(七年級)《排球》大單元教學第5課時教學計劃

附件4:

水平四(七年級)《排球》大單元教學第8課時教學計劃

附件5:

水平四(七年級)《排球》大單元教學第11課時教學計劃

——責任編輯:楊浪