基于近15 年定位監(jiān)測(cè)的宿遷市耕地質(zhì)量演變趨勢(shì)

程芳梅,高學(xué)雙,趙海俠,于愛(ài)華,孫健雄,陳應(yīng)江,王 為*,祁石剛*

(1.江蘇沿海地區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所,江蘇 鹽城 224002;2.宿遷市農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心,江蘇 宿遷 223800)

耕地是重要的農(nóng)業(yè)資源,耕地質(zhì)量事關(guān)國(guó)家糧食安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、生態(tài)環(huán)境安全[1]。耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)在耕地質(zhì)量保護(hù)中處于最基礎(chǔ)、最核心的地位,是法律法規(guī)賦予農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門履行耕地質(zhì)量管理的重要職責(zé),是及時(shí)了解和掌握耕地質(zhì)量狀況、推動(dòng)耕地資源合理利用、提高耕地綜合生產(chǎn)能力、指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)施肥、改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要手段。耕地質(zhì)量等級(jí)是衡量耕地質(zhì)量?jī)?yōu)劣的重要指標(biāo),對(duì)研究耕地質(zhì)量、保障糧食安全具有重要意義。宿遷市位于江蘇省北部,全市耕地總面積為40.774 萬(wàn)hm2,土壤共分為潮土、砂姜黑土、黃棕壤土、棕壤土、黃褐土、褐土、粗骨土、石灰?guī)r土、水稻土和紫色土10 個(gè)土類、14 個(gè)亞類、19 個(gè)土屬、26 個(gè)土種[2]。為進(jìn)一步加強(qiáng)耕地質(zhì)量保護(hù)工作,本研究以覆蓋全市、代表不同土壤類型和種植制度的27 個(gè)省級(jí)耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)為基礎(chǔ),對(duì)區(qū)域內(nèi)耕地土壤的理化性狀和生產(chǎn)潛力進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),了解和掌握耕地土壤地力基本狀況及變化規(guī)律,提出提高耕地質(zhì)量的建設(shè)性建議。

1 材料與方法

1.1 監(jiān)測(cè)點(diǎn)設(shè)置情況

按照“統(tǒng)一性、均勻性、連續(xù)性”的原則,選擇區(qū)域內(nèi)具有代表性的耕作地塊建立監(jiān)測(cè)點(diǎn),2006 年在宿遷市建立了27 個(gè)省級(jí)耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn),2007 年開始監(jiān)測(cè)(初期3 年一輪、第2 輪后每年監(jiān)測(cè)),初步形成了覆蓋全市、代表不同土壤類型和種植制度的耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)(表1)。耕地利用方式主要為水旱輪作和旱地,其中25 個(gè)小麥—水稻輪作地塊,2 個(gè)小麥—玉米輪作地塊。每個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)面積667~1 334 m2。

1.2 樣品采集與分析

每年于秋熟作物收獲后,在田間采用“S”形方法采樣,采樣點(diǎn)數(shù)為15~20 個(gè),采樣深度為0~20 cm耕作層。土壤樣品委托第三方檢測(cè),每年檢測(cè)的土壤肥力指標(biāo)包括有機(jī)質(zhì)、全氮、有效磷、速效鉀含量及pH 值等。參照NY/T 1121.2—2006《土壤檢測(cè)第2 部分:土壤pH 的測(cè)定》測(cè)定土壤pH 值;參照NY/T 1121.6—2006《土壤檢測(cè)第6 部分:土壤有機(jī)質(zhì)的測(cè)定》測(cè)定土壤有機(jī)質(zhì)含量;參照NY/T 1121.24—2012《土壤檢測(cè)第24 部分:土壤全氮的測(cè)定自動(dòng)定氮儀法》測(cè)定土壤全氮含量;參照NY/T 1121.25—2012《土壤檢測(cè)第25 部分:土壤有效磷的測(cè)定連續(xù)流動(dòng)分析儀法》測(cè)定土壤有效磷含量;參照NY/T 889—2004《土壤速效鉀和緩效鉀含量的測(cè)定》測(cè)定土壤速效鉀含量。

1.3 數(shù)據(jù)計(jì)算與統(tǒng)計(jì)

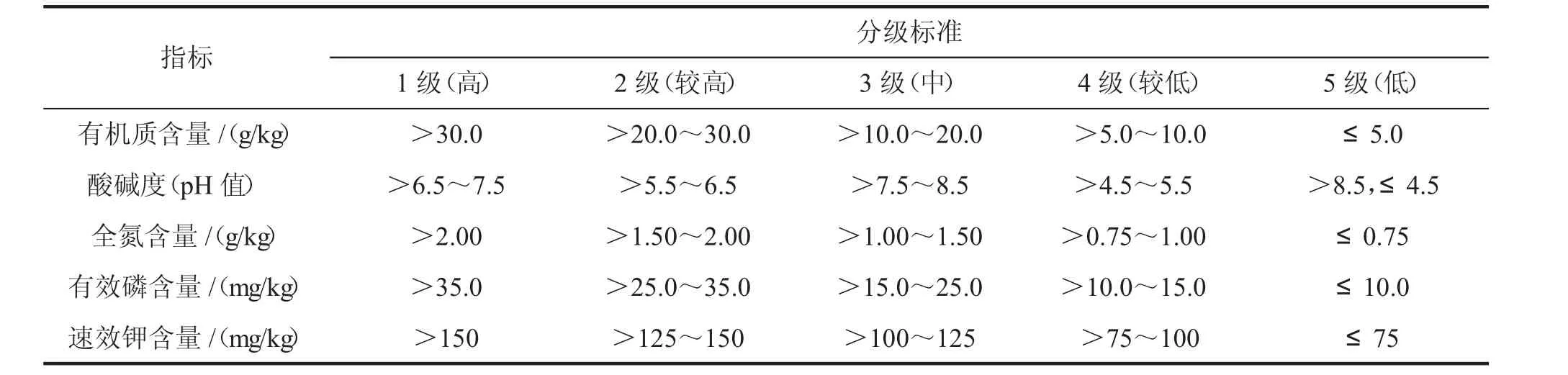

試驗(yàn)數(shù)據(jù)采用Excel 2020 整理,土壤監(jiān)測(cè)指標(biāo)依據(jù)江蘇省耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)指標(biāo)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(2020 年,表2)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

表2 江蘇省耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)指標(biāo)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

2 結(jié)果與分析

2.1 土壤有機(jī)質(zhì)變化

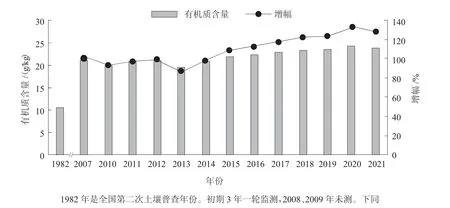

從圖1 可以看出,2021 年27 個(gè)省級(jí)耕地監(jiān)測(cè)點(diǎn)耕層土壤養(yǎng)分有機(jī)質(zhì)含量平均為23.89 g/kg,屬于2 級(jí)(較高)水平,與2007 年監(jiān)測(cè)相比增加了2.82 g/kg;與第二次土壤普查(1982 年)相比,不論在旱作區(qū)還是在水旱輪作區(qū)有機(jī)質(zhì)含量都普遍大幅度上升,提高了13.39 g/kg,增幅127.52%。

圖1 2007—2021 年宿遷市土壤有機(jī)質(zhì)含量演變趨勢(shì)

2.2 土壤全氮變化

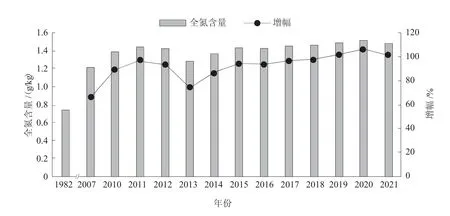

從圖2 可以看出,2021 年耕層土壤全氮含量為1.49 g/kg,屬于3 級(jí)(中)水平,與2007 年建點(diǎn)時(shí)相比,增加0.27 g/kg;與第二次土壤普查(1982 年)相比,全氮含量明顯上升,提高了0.75 g/kg,增幅為101.35%。

圖2 2007—2021 年宿遷市土壤全氮含量演變趨勢(shì)

2.3 土壤有效磷變化

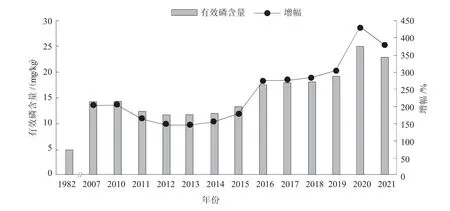

從圖3 可以看出,2021 年27 個(gè)耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)耕層土壤速效磷檢測(cè)含量平均為22.73 mg/kg,屬于3 級(jí)(中)水平,與2007 年監(jiān)測(cè)點(diǎn)平均檢測(cè)值14.32 mg/kg 相比增加8.41 mg/kg,與第二次土壤普查(1982 年)相比,增加了4 倍多。從2007 年建點(diǎn)開始,宿遷市土壤有效磷含量呈先降后升趨勢(shì),2013年觸底含量?jī)H為11.6 mg/kg,隨后穩(wěn)步提高。

圖3 2007—2021 年宿遷市土壤有效磷含量演變趨勢(shì)

2.4 土壤速效鉀變化

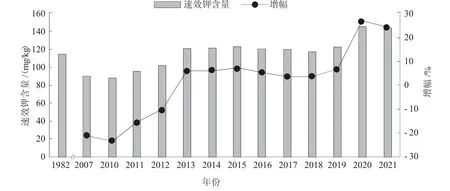

從圖4 可以看出,從2007 年建點(diǎn)后,土壤速效鉀變化呈穩(wěn)步增加趨勢(shì)。2021 年耕層土壤速效鉀含量平均為142.80 mg/kg,屬于2 級(jí)(較高)水平,與第二次土壤普查(1982 年)相比,速效鉀含量平均增加了27.80 mg/kg,增幅24.17%。從2007 年至2021 年速效鉀變化趨勢(shì)來(lái)看,總體趨勢(shì)是穩(wěn)步增加。

圖4 2007—2021 年宿遷市土壤速效鉀含量演變趨勢(shì)

2.5 土壤酸堿度(pH 值)變化

從圖5 可以看出,2021 年監(jiān)測(cè)點(diǎn)土壤pH 平均值為7.48,全市耕地質(zhì)量長(zhǎng)期定位監(jiān)測(cè)點(diǎn)土壤pH值年度變化較小,土壤pH 值中性偏堿,整體趨于中性穩(wěn)定。

圖5 2007—2021 年宿遷市土壤pH 值演變趨勢(shì)

2.6 主要農(nóng)作物施肥總量、強(qiáng)度和施肥結(jié)構(gòu)變化情況

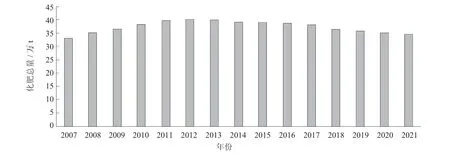

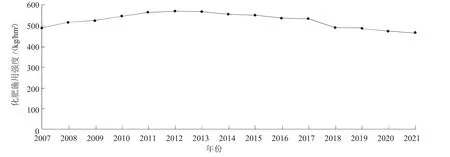

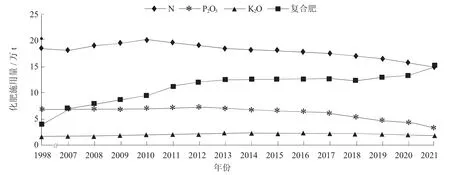

據(jù)宿遷市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),圖6 顯示,“十三五”以來(lái),宿遷市農(nóng)用化肥施肥總量逐年減少,2021 年下降至34.666 8 萬(wàn)t,較2015 年下降4.437 2 萬(wàn)t,降幅為11.35%,實(shí)現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。全市施肥強(qiáng)度也有所下降,2021 年,全市主要農(nóng)作物單位面積化肥施用強(qiáng)度為463.52 kg/hm2,比2015 年降低85.69 kg/hm2,降幅達(dá)15.60%(圖7)。從全市農(nóng)用化肥施用結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)來(lái)看(圖8),全市施肥結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出明顯的減氮特征,2007—2021 年,全市氮肥投入量占比從54.15%下降至42.44%,磷肥從20.27%下降至9.41%,鉀肥從5.06%下降至5.04%,復(fù)合肥從20.53%上升至43.10%(圖8)。

圖6 2007—2021 年宿遷市化肥施肥總量變化情況

圖7 2007—2021 年宿遷市單位面積化肥施用強(qiáng)度

圖8 2007—2021 年宿遷市化肥施用結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)

2.7 耕地質(zhì)量分析

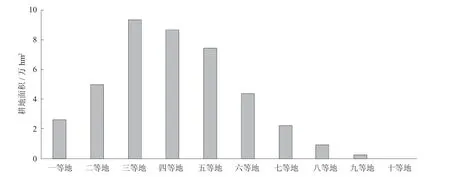

宿遷市耕地面積40.78 萬(wàn)hm2,耕地質(zhì)量平均等級(jí)為4.02,十等地分布情況見(jiàn)圖9。其中:耕地一等地2.58 萬(wàn)hm2,占比6.34%;二等地4.96 萬(wàn)hm2,占比12.16%;三等地9.34 萬(wàn)hm2,占比22.90%,一、二、三等地為高等地。四等地8.70 萬(wàn)hm2,占比21.34%;五等地7.45 萬(wàn)hm2,占比18.28%;六等地4.38 萬(wàn)hm2,占比10.74%,四、五、六等地為中等地。七等地2.23 萬(wàn)hm2,占比5.48%;八等地0.89 萬(wàn)hm2,占比2.19%;九等地0.23 萬(wàn)hm2,占比0.56%;十等地0.01 萬(wàn)hm2,占比0.02%,七、八、九、十等地為低等地。

圖9 宿遷市十等地分布情況

2.8 耕地?cái)?shù)量與糧食產(chǎn)量的變化

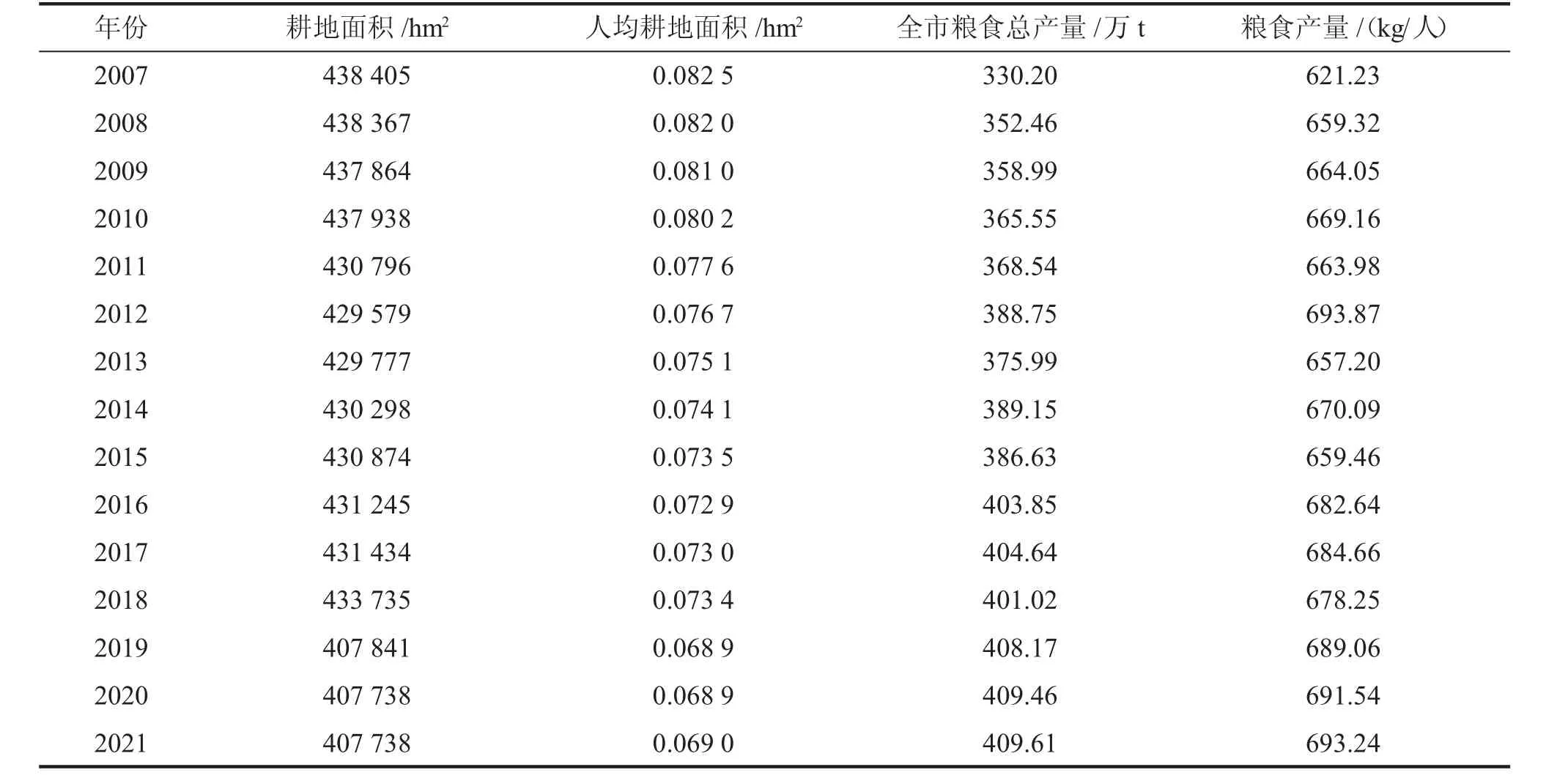

如表3 所示,2007—2021 年間,宿遷市耕地面積從438 405 hm2減少到407 738 萬(wàn)hm2,人均耕地面積從0.082 5 hm2降低到0.069 0 hm2,全市糧食總產(chǎn)量由330.20 萬(wàn)t 增長(zhǎng)到409.61 萬(wàn)t,人均糧食產(chǎn)量由621.23 kg/人增加到693.24 kg/人,全市的耕地和人均耕地總體上呈逐年遞減的趨勢(shì),糧食產(chǎn)量呈遞增趨勢(shì)。尤其是“十三五”以來(lái),宿遷市糧食總產(chǎn)量連續(xù)6 年保持在400 萬(wàn)t 以上,2021 年達(dá)409.61 萬(wàn)t,居全省第4 位。

表3 2007—2021 年宿遷市耕地與糧食生產(chǎn)的基本情況

3 討論與結(jié)論

耕地作為“三農(nóng)”之本,其保護(hù)工作一直受到黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視,2011 年11 月26 日《江蘇省耕地質(zhì)量管理?xiàng)l例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)在全國(guó)率先頒布。十多年來(lái),江蘇省上下深入貫徹落實(shí)《條例》,耕地質(zhì)量建設(shè)與保護(hù)工作成效顯著,對(duì)推動(dòng)全省耕地保護(hù)、糧食安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、生態(tài)安全發(fā)揮著重要的作用。守護(hù)耕地質(zhì)量就是守護(hù)國(guó)家糧食安全,耕地質(zhì)量提升的關(guān)鍵是提高土壤有機(jī)質(zhì)含量[3]。大量研究結(jié)果表明,土壤有機(jī)質(zhì)變化與氣候、土壤理化因子、農(nóng)業(yè)管理水平有關(guān),外源養(yǎng)分投入數(shù)量與養(yǎng)分配比影響土壤有機(jī)質(zhì)變化,有機(jī)、無(wú)機(jī)肥料配施可提高土壤有機(jī)質(zhì)含量[4-5]。土壤有機(jī)質(zhì)、有效磷、速效鉀等土壤養(yǎng)分含量的豐缺程度決定著土壤肥力的高低,直接影響農(nóng)作物的生產(chǎn)和產(chǎn)量。本研究發(fā)現(xiàn),近15 年來(lái)宿遷市耕地土壤有機(jī)質(zhì)、全氮含量總體上升,有效磷含量顯著上升,速效鉀含量穩(wěn)中有升,土壤養(yǎng)分的變化情況與全國(guó)耕地質(zhì)量主要養(yǎng)分變化情況趨于一致[6]。

2021 年宿遷市耕地土壤有機(jī)質(zhì)含量、全氮含量、有效磷含量、速效鉀含量、pH 值的平均值分別為23.89 g/kg、1.49 g/kg、22.73 mg/kg、142.80 mg/kg、7.48。與2007 年相比,土壤有機(jī)質(zhì)、全氮養(yǎng)分含量略有上升,而有效磷和速效鉀上升趨勢(shì)明顯;與1982年全國(guó)第二次土壤普查的數(shù)據(jù)相比,土壤養(yǎng)分含量均有較大幅度上升,其中有機(jī)質(zhì)含量與全氮含量呈正相關(guān)性,且相關(guān)水平較為顯著。從1982 年到2007年,宿遷土壤中速效鉀含量的下降趨勢(shì)引起了農(nóng)業(yè)部門關(guān)注,從2007 年開始,復(fù)混肥、專用肥等肥料的施用量增加以及作物秸稈、根茬還田的推廣促進(jìn)了土壤鉀素循環(huán),本土壤監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,速效鉀含量平均值從90.59 mg/kg 升高至2021 年的142.80 mg/kg,土壤中鉀元素呈線性增長(zhǎng)。根據(jù)江蘇省耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)指標(biāo)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(表2),2021 年宿遷市耕地土壤有機(jī)質(zhì)和速效鉀含量平均值均處于“2 級(jí)(較高)”水平,較1982 年這2 者的增幅分別為127.52%、24.17%;全氮、有效磷含量平均值均處于“3 級(jí)(中)”水平,較1982 年增幅分別為101.35%、378.53%,其中有效磷增幅最為明顯,提升了2 個(gè)等級(jí)。長(zhǎng)期定位監(jiān)測(cè)點(diǎn)土壤pH 值年度變化較小,在7.3~7.6 區(qū)間,土壤pH 值中性偏堿。

耕地質(zhì)量直接影響糧食的產(chǎn)量,參照GB/T 33469—2016《耕地質(zhì)量等級(jí)》標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《全國(guó)耕地質(zhì)量等級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》質(zhì)量等級(jí)評(píng)價(jià),以長(zhǎng)江中下游平原丘陵農(nóng)畜水產(chǎn)區(qū)為評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,選擇清潔程度、生物多樣性、農(nóng)田林網(wǎng)化、地形部位、有效土層厚、質(zhì)地構(gòu)型、障礙因素、pH、土壤容重、耕層質(zhì)地、有效磷、速效鉀、有機(jī)質(zhì)、排水能力、灌溉能力這15 個(gè)指標(biāo)為基本要素,開展耕地質(zhì)量等級(jí)評(píng)價(jià)。采用《耕地質(zhì)量等級(jí)》中推薦的層次分析法結(jié)合特爾菲法確定各評(píng)價(jià)指標(biāo)的權(quán)重,開展等級(jí)評(píng)價(jià)[7-8],研究發(fā)現(xiàn),近年來(lái)宿遷市人均耕地總體上呈逐年遞減的趨勢(shì),而糧食產(chǎn)量逐年遞增,人均糧食產(chǎn)量提升到2021 年的693.24 kg/人,土壤有機(jī)質(zhì)、有效磷、速效鉀含量明顯提升,耕地質(zhì)量平均等級(jí)為4.02,較江蘇省平均提升了0.67 個(gè)等級(jí)[8]。宿遷市耕地集中分布在3~5 等地,其中高等級(jí)耕地共16.88 萬(wàn)hm2,占41.40%;中等級(jí)耕地共20.54 萬(wàn)hm2,占50.36%;低等級(jí)耕地共3.36 萬(wàn)hm2,占8.24%。耕地質(zhì)量等級(jí)的提升也與近年來(lái)宿遷市開展高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)密不可分。

化肥作為重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和保障糧食安全方面發(fā)揮了不可替代的重要作用[9]。我國(guó)糧食產(chǎn)量與化肥施用量呈正相關(guān)性,有研究顯示,化肥施用對(duì)糧食產(chǎn)量增加的貢獻(xiàn)率達(dá)57%[10]。但近年來(lái)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中,化肥施用量增加、施肥結(jié)構(gòu)不合理帶來(lái)了一系列問(wèn)題,如農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本增加、農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)下降、農(nóng)業(yè)面源污染加重等[11-12]。為促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展,轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和保護(hù)生態(tài)環(huán)境,2015 年以來(lái),農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門深入開展“化肥使用量零增長(zhǎng)”行動(dòng),聚合力量、強(qiáng)化措施、全力推進(jìn)化肥減量增效[13-14]。宿遷市化肥施用強(qiáng)度和施用總量逐年下降,耕地質(zhì)量逐年提升,分析主要原因有5 個(gè)方面。一是精準(zhǔn)減量施肥。“十三五”以來(lái),宿遷市全面貫徹落實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《打好農(nóng)業(yè)面源污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》《到2020 年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》等相關(guān)政策文件,通過(guò)推廣測(cè)土配方施肥、秸稈還田等技術(shù),對(duì)化肥使用總量和使用強(qiáng)度“雙減”起到了關(guān)鍵作用。依托測(cè)土配方施肥項(xiàng)目,通過(guò)施肥調(diào)查、采土化驗(yàn)、田間試驗(yàn)及宣傳指導(dǎo),肥料使用量明顯降低。二是優(yōu)化施肥結(jié)構(gòu)。大力推廣配方肥、水溶性肥料、緩控肥料、生物菌肥等,通過(guò)示范展示,擴(kuò)大應(yīng)用面積。三是改進(jìn)施肥方式。在水稻上開展“側(cè)深施肥+緩控釋肥”技術(shù)模式,推行“一基兩追”,水稻側(cè)深施肥實(shí)現(xiàn)農(nóng)藝農(nóng)機(jī)深度融合,應(yīng)用緩釋肥減少施肥次數(shù);在小麥玉米上開展種肥同播;在果蔬等經(jīng)濟(jì)作物上示范推廣“有機(jī)肥+配方肥+水肥一體化”“有機(jī)肥+有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥+生物菌肥”等技術(shù)模式,極大地提高了肥料利用率,減少了化肥使用量,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。四是實(shí)行有機(jī)肥部分替代化肥。依托果菜茶有機(jī)肥替代化肥、綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)、化肥減量增效等項(xiàng)目,示范推廣一批“有機(jī)肥+N”模式,實(shí)現(xiàn)了全市化肥使用總量和施用強(qiáng)度持續(xù)“雙減”[15]。五是聚焦高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。近年來(lái),宿遷市深入實(shí)施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略,大力推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),同步發(fā)展高效節(jié)水灌溉,改善農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施,建設(shè)了一批“政產(chǎn)學(xué)研”相融合的化肥減量示范區(qū)和耕地質(zhì)量提升示范區(qū),對(duì)提高耕地質(zhì)量、促進(jìn)糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)、保障國(guó)家糧食安全發(fā)揮了重要作用。