為文明繼絕學 讓傳統不冷門

● 吳金

何謂冷門絕學?冷門學科主要是指一些學術關注度低、成果產出難、研究群體小的學科領域和研究方向;絕學則是指冷門學科中文化價值獨特、學術門檻很高、研究難度極大、研究群體很小,甚至面臨后繼無人的瀕危學科。

習近平總書記在哲學社會科學工作座談會上指出:“要重視發展具有重要文化價值和傳承意義的‘絕學’、冷門學科。這些學科看上去同現實距離較遠,但養兵千日、用兵一時,需要時也要拿得出來、用得上。還有一些學科事關文化傳承的問題,如甲骨文等古文字研究等,要重視這些學科,確保有人做、有傳承。”這一重要講話突出了冷門“絕學”文化傳承的時代價值和重要意義,為我們從長遠角度發展這些學科提供了重要遵循。

冷門絕學與中華文明的連續性密切相關

1899年秋,清廷國子監祭酒王懿榮得了瘧疾卻百藥無效,病癥久久不得緩解。

這時京城的一位老中醫給他開了個藥方,其中有一味極為罕見的藥——“龍骨”,據說此物具有鎮驚安神、平肝潛陽、收斂固澀的功效。

家人在北京城內幾經尋找,好不容易才買回“龍骨”。博學多才的王懿榮也不知“龍骨”究竟是什么寶貝藥物,便命人取來一看。

就是這不經意的一看,讓他有了一個驚天發現,由此重塑了中國信史的開端。原來所謂的“龍骨”就是古舊的龜甲、骨頭片,在這些甲骨碎片上,王懿榮發現了許多似篆非篆的奇異紋絡,有著深厚金石文字功底的他當即意識到,這“龍骨”上的紋絡很可能是一種來自遠古的文字,并且刻寫時間要遠遠早于古代青銅器上的文字。

于是,王懿榮開始大量收購各種“龍骨”,并對上面的圖形文字加以考證與鑒別,自此開創了甲骨文研究的先河。王懿榮成為發現、收藏和研究甲骨文的第一人,并由此把漢字的歷史推到公元前1700多年的殷商時期,把中國信史向上推進了約1000年。

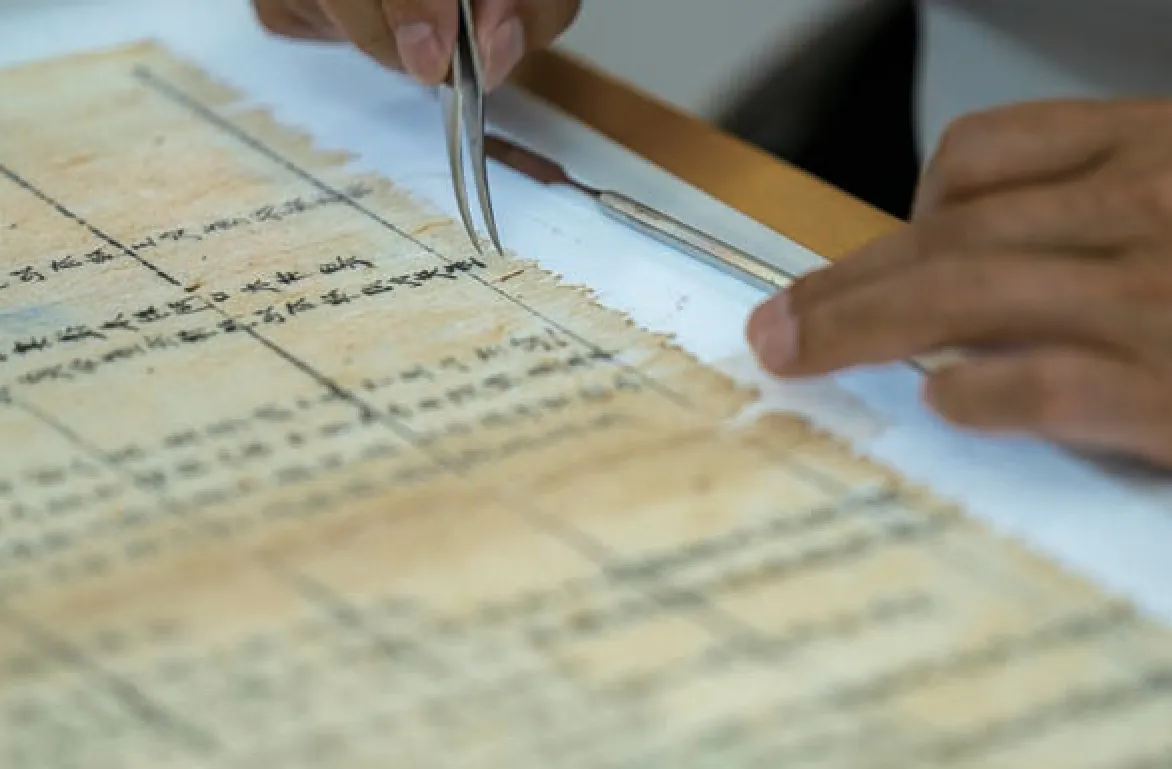

在今天,甲骨學是最具代表性的冷門絕學。作為目前所見最早的成系統的漢字,甲骨文是研究商周文化的第一手材料;而目前存世的16萬片甲骨中,已被“破解”的文字只占到一小部分,甲骨文仍是研究者心目中的一座“高峰”。2016年,中國文字博物館發布了“懸賞公告”,每識認出一個甲骨文新字獎勵10萬元,能確認一個有爭議的甲骨文字獎勵5萬元。

為什么今天我們如此重視甲骨文等各種古代文字的研究?這與中華文明的傳承發展有很大關系。中華民族是世界上古老而偉大的民族,有著5000多年源遠流長的文明歷史,是世界上唯一自古延續至今、從未中斷的文明。習近平總書記深刻總結了中華文明的“五個突出特性”。其中,排在首位的就是“突出的連續性”。而這種“突出的連續性”與漢字作為持久穩定、綿延不絕的文字符號系統密不可分。漢字是中華文化連續性最確切的標志,也是傳承中華文明的重要載體。甲骨文就是目前我們已知最早的成熟漢字,距今至少3600年,數千年來漢字雖歷經演變,但整個發展過程清晰連貫,沒有發生過斷裂,今天我們使用的漢字同甲骨文在本質上沒有什么區別。

因此,甲骨文在今天傳承和弘揚冷門絕學具有十分重要的意義。往大了說,冷門絕學具有重要的文化傳承價值和人文交流意義,事關文化積淀、民族記憶與歷史傳承,事關文化強國和民族復興戰略大局。有的學科雖然看起來應用性不強,但在經濟社會發展到一定階段會釋放出獨特的轉化價值,如邊疆學、邊海防史等冷門學科考察中國邊疆歷史,研究中國歷代軍民保衛、管理、建設邊境沿海歷史的發展軌跡,關系國家長治久安,對推進國家治理體系和治理能力現代化建設具有重要意義。

再從學科層面來看,冷門絕學在中國特色哲學社會科學學科體系、學術體系、話語體系的建設中發揮著獨特價值作用,我國的哲學社會科學體系一旦缺少一批底蘊厚重、特色鮮明的冷門絕學學科滋養,將失去人文精神的引領,也自然失去了學科育人的文化價值和傳承意蘊。

冷門絕學背后有一種寶貴的治學精神

2023年9月,第六屆絲綢之路(敦煌)國際文化博覽會在敦煌成功舉辦。這一刻,世界目光聚焦敦煌,50多個國家、地區和國際組織的1200多名嘉賓齊聚于此,共赴文化之約。

在文博會上,“敦煌的女兒”樊錦詩成為大家追捧的“明星”,所到之處,都會讓一眾嘉賓歡呼,爭相合影留念。現實中樊錦詩是“學術明星”,在太空中也有一顆以她名字命名的小行星——“樊錦詩星”。

一位一輩子從事冷門絕學研究的學者,能有如此熱的人氣、如此高的聲望,是樊錦詩自己也沒有想到的。敦煌學是一門博大精深的學問,也是一門高冷的學問,需要付出畢生的精力才能見成效、出成果。

1963年,樊錦詩從北京大學歷史系考古專業畢業,堅信“國家的需要就是我的志向”的她西去敦煌,從此便將敦煌文物保護和敦煌學研究當作自己一生的事業。在這里60多年,她不為浮華所動、不為物欲所惑,埋首勤學、甘坐冷板凳,終在敦煌學研究上掘出了一口深井。在敦煌的60多年,樊錦詩完美地詮釋了什么叫“擇一事,終一生”。

從事冷門絕學研究的學者大多有著特別讓人欽佩的治學精神,他們苦心孤詣、兀兀窮年,較之急功近利、喧囂浮躁的部分學人,他們可說是一股“清流”。

冷門“絕學”一般學術門檻高、研究難度很大,可能在很長的研究周期里都出不了成果,沒有一定的定力很難堅持下來。如研究古文字不僅需具備古文字學、考古、古文獻學、歷史學等多學科知識,還需要在浩如煙海的典籍史料中皓首窮經、爬梳剔抉,有時一個古文字從最初被發現,到最終被破譯,可能就要用上幾十年的時間,如果沒有“甘坐冷板凳”“十年磨一劍”的治學精神,很難堅持下來。季羨林長年從事梵文、吐火羅文的研究,梵文被稱為語言學研究的活化石,吐火羅文更是一種失落的語文,是世界上沒有幾個人能懂的絕學。但季羨林秉承“為往圣繼絕學”的文化使命,潛心深入研究,直到九十高齡,依舊堅持每天黎明前起床鉆研學問,終成“學術泰斗”。

此外,冷門絕學大多都不直接產生經濟價值,社會關注度也低,相對比較枯燥,歷來從事這些研究的學者都不是太多,尤其是終生以此為業,不計功利、樂此不疲的學者可謂鳳毛麟角,因此研究者特別需要能耐得住清貧和寂寞。2022年,武漢大學古籍研究所教師團隊榮獲教育部授予“黃大年式教師團隊”。這個團隊歷時數十年編寫了一部能清晰地展現我國兩千多年來漢字字義發展演變脈絡的大型工具書——《故訓匯纂》。因這個集體項目完成周期長、工作成果未正式出版前,很難在職稱評審中認定,當其他教研室很多老師早早就評上了教授、博導,這個團隊的老師的職稱卻只能無奈地“原地踏步”。另外,該項目在收入上也遠遠比不上其他“熱門”學科的老師,大多只能靠基本工資養家糊口。但他們始終靠著“迎難而上,潛心做事,寵辱不驚”的信念潛心治學,為冷門絕學的傳承而砥礪前行。

正視冷門絕學面臨的困境

2020年7月,湖南耒陽一位叫鐘芳蓉的女孩高考分數高達676分,這樣的成績不僅在當地數一數二,在全省也名列前茅。這位農村留守女孩被視為“全村的希望”,成績發布當晚,村里就沸騰了,燃起了煙花爆竹集體慶賀。

然而在志愿填報時,鐘芳蓉填報了北京大學考古系這個冷門專業。這個選擇在網上引起了沸騰。“這么好的成績怎么不選光華?”“學個金融、計算機啊,畢業找個好工作!”……不少人都為她感到惋惜,畢竟一個留守兒童,能考出這樣的高分太不容易了,既然是“全村的希望”,那選專業怎能不選個熱門的好專業?

鐘芳蓉遵從自己的想法所作出的專業選擇無疑值得尊重和贊賞,但從網友的討論中也折射出冷門專業的尷尬,這也正是冷門絕學難以為繼的痛點所在。

據中國校友會網發布的《2016年中國高考狀元調查報告》顯示,1977—2015年中國各地區高考狀元中,選擇就讀經濟學專業的高考狀元人數最多,有343人;工商管理專業有324人,居第二位。就讀經濟學和工商管理的高考狀元人數合計占高考狀元總數的39.67%。而選擇歷史學和哲學的分別僅占0.59%和0.42%。

近年來,一些大學因現實需求和就業狀況變化,增設了瞄準市場需求、應用性強的專業,撤銷了一些“進口不旺”“銷路不暢”的專業。在這一動態調整過程中,那些原本就生源少、畢業生就業面窄或市場敏感性不強的學科,如甲骨文研究、古典文獻學等學科越來越萎縮,一些冷門絕學學位授權點甚至呈現任其自生自滅的局面。人才培養失去依托,后繼乏人,學科隊伍不夠完善是冷門遇冷、絕學難繼的主要原因。

其次就是科研生態的問題,冷門之所以“冷”,一個原因就在關注度不高,經濟效益或者社會效益都不明顯,甚至經常被質疑研究價值。在過分強調快出成果、多出成果的科研考核評價導向下,冷門學科在研究經費、科研條件上難以得到保障,面臨投入不足、人才匱乏、研究斷檔等多重困境。另外,科學研究領域一段時間以來存在急功近利傾向,許多學者刻意避“冷”,都不愿做看似“無用”的基礎性研究。

對此,國家在2018年設立了國家社科基金冷門絕學研究專項,該項目的設立,加大了對具有重要文化價值和傳承意義的冷門絕學學科的資助力度,加強冷門瀕危學科搶救保護,確保具有重要文化價值和傳承意義的絕學、冷門學科有人做、有傳承。

如何讓冷門不冷,絕學有繼

“你知道三千多年前的車禍現場是什么樣嗎?甲骨文用兩個字展現事故慘狀。”

“很多人想用甲骨文寫情書,讓我們來看下真正的甲骨文情書長什么樣。”

一頭利落的短發,臉上掛著兩個淺淺的酒窩,帶著治愈的笑容,女孩坐在鏡頭前侃侃而談……2023年以來,甲骨文專業的研究生李瑩以一系列有趣、有料、有態度的短視頻,向大家科普甲骨文的源頭、甲骨文的用途。視頻在網絡上廣泛傳播,完全打破了人們對這個專業高冷、枯燥的刻板印象,讓這個冷門專業一時成為網絡新潮流。

長久以來,冷門絕學之所以少人問津,一個很重要的原因還在于其多數學術壁壘較高,難以與大眾親近。但近年來,一批愛好傳統文化、擅長新興科技的年輕人,將傳統文化和新潮設計結合表現,用時尚新潮的語言進行“破次元”的溝通,讓冷門絕學“潮”了起來,熱了起來。

當越來越多年輕人滿懷熱情投身推動文化傳承與發展的偉大事業中,這支“生力軍”也將對傳承弘揚傳統文化帶來很大助力。此前,部分非物質文化遺產項目傳承出現后繼乏人的困境曾引發輿論關注,現在越來越多年輕人投身其間,或將有助于緩解這種“斷層”危機。

要讓冷門回暖、絕學有繼,除了要加強“人”的保護與培養,加大“物”的保障和支持,最為關鍵的是提高冷門“絕學”學科的社會認可度和大眾基礎,加強對成果和活動的宣傳轉化。發展冷門絕學學科專業需建立由各級政府、高校和社會各界等多主體參與的協同推進體系,通過政府出臺政策指導、高校發揮育人與研究價值、社會廣泛支持的多級聯動模式,加快推進冷門絕學學科專業人才培養和科學研究,使之在中華民族偉大復興的道路上大有作為。

隨著直播、短視頻社交的不斷發展,可以通過融通直播、短視頻等多媒體資源,加大傳播力度、拓展傳播途徑,讓冷門絕學學科的文化影響力“破圈”“出彩”。其次,要鼓勵社會力量通過出版物、大眾媒體等多種形式和渠道,打造面向社會、面向青少年的文化宣教平臺,共同推進冷門絕學知識的大眾化、普及化。此外,要注重轉化利用,將冷門絕學的傳承創新、活化利用融入社會服務,在一些內涵豐厚、附加值高、開發和利用價值巨大,并適合產業化開發的冷門絕學領域,加強相關的文創、文旅產品開發,讓冷門學科“活”在當下、“走”向人們的日常生活。

只要社會各界廣泛認識到冷門絕學的重要性,形成人人參與、人人保護、人人傳承的生動局面,冷門絕學必迎來新的春天。