醫療事故技術鑒定研究熱點演變分析*

——羅 怡 張 磊* 左 毅 王文華 袁瀟瀟 王 雪 吳勛倉

醫療事故是指醫療機構及其醫務人員在醫療活動中,因違反醫療衛生管理法律、行政法規、部門規章和診療護理規范,過失造成患者人身損害的事故[1]。醫療事故技術鑒定是指由醫學會組成專家,運用醫學科學原理和專業知識,對涉及醫療事故行政處理的有關專門性問題進行專業技術鑒別和判斷,并提供鑒定意見的活動[2]。2002年,《醫療事故處理條例》和《醫療事故技術鑒定暫行辦法》相繼頒布實施,國內醫療事故技術鑒定研究隨之進入快速發展階段。本研究在梳理1988年-2022年我國醫療事故技術鑒定文獻基礎上,利用CiteSpace軟件進行可視化分析,旨在了解我國醫療事故技術鑒定領域的研究熱點和趨勢,為開展相關研究提供參考。

1 資料與方法

1.1 資料來源

以“醫療事故技術鑒定”“醫療事故鑒定”“醫療鑒定”為主題詞,在中國知網(CNKI)進行文獻檢索,檢索時間“不限”,文獻類型選擇“學術期刊”。通過閱讀摘要進行篩選,剔除新聞稿、情況簡介、人物傳記等非研究性文獻,最終獲得745篇符合要求的文獻。最早的一篇論文出現在1988年,因此本研究納入數據的時間范圍為1988年1月1日-2022年12月31日。

1.2 研究工具與方法

CiteSpace用于探索某學科領域的研究熱點和趨勢動態[3]。本研究采用CiteSpace 6.1.R6軟件進行可視化分析,運用模塊值(Q值)、平均輪廓值(S值)兩個指標,判斷網絡結構情況和聚類清晰度,并對醫療事故技術鑒定的研究熱點和前沿進行展示,從而系統分析醫療事故技術鑒定領域的研究力量和關鍵詞等情況。

2 結果與分析

2.1 發文量

從圖1來看,醫療事故技術鑒定研究領域發文數量趨勢可劃分為3個階段。第一階段為1988年—1998年,該時間段發文量維持在低位水平,增長速度較為緩慢。第二階段為1999年—2013年,該時期發文量較前明顯增加,且自2003年起發文量穩定在40篇以上。第三階段為2014年—2022年,該階段年發文量維持在20篇以下的低位水平。

圖1 1988年-2022年我國醫療事故技術鑒定研究領域發文趨勢圖

2.2 文獻作者與機構

通過設置閾值,可知曉發文量≥3篇的作者。從核心研究作者來看,發文量最多的作者是河南省醫學情報研究所的李立,發文量達9篇,主要研究鑒定程序及制度規范等問題;其他發文量較多的作者還有山東省醫藥衛生研究所的郭全勝(8篇)、程艷敏(8篇)和劉巖(8篇),南京中醫藥大學的田侃(7篇)等,這些作者構成了醫療事故技術鑒定的核心研究團隊。根據普賴斯定律:M=0.749×(Nmax)1/2(Nmax指最高產作者的發文數量)[4],可得出高產作者的閾值為2.247,因此發文量≥3篇的作者即可被界定為高產作者。進一步計算可得,樣本中高產作者總發文量達215篇,占全部發文量的28.86%。

圖2為發文機構合作網絡分析結果。由圖2可見,醫療事故技術鑒定發文量最多的機構為江蘇省醫學會、山東省醫學會醫療事故技術鑒定辦公室、山東省醫藥衛生科技信息研究所、河南省醫學會,發文量均為6篇。

圖2 醫療事故技術鑒定發文機構合作網絡圖譜

2.3 關鍵詞分析

2.3.1 關鍵詞共現分析 運用CiteSpace 6.1.R6軟件詞頻分析功能得到表1。排名前10位的高頻關鍵詞分別是:醫療事故、醫療糾紛、技術鑒定、醫學會、司法鑒定、鑒定、醫療損害、醫務人員、醫療機構、醫患雙方,均代表了醫療事故技術鑒定研究的熱點話題。中介中心性>0.10的節點被稱為關鍵節點[5]。因此,除主題詞“醫療事故”外,“醫療糾紛”“醫學會”“醫療機構”成為該研究領域的關鍵節點。這表明,醫療事故技術鑒定領域涉及到的核心組織為醫學會、醫療機構,圍繞解決的主要問題是醫療糾紛。

表1 醫療事故技術鑒定文獻前20個高頻關鍵詞

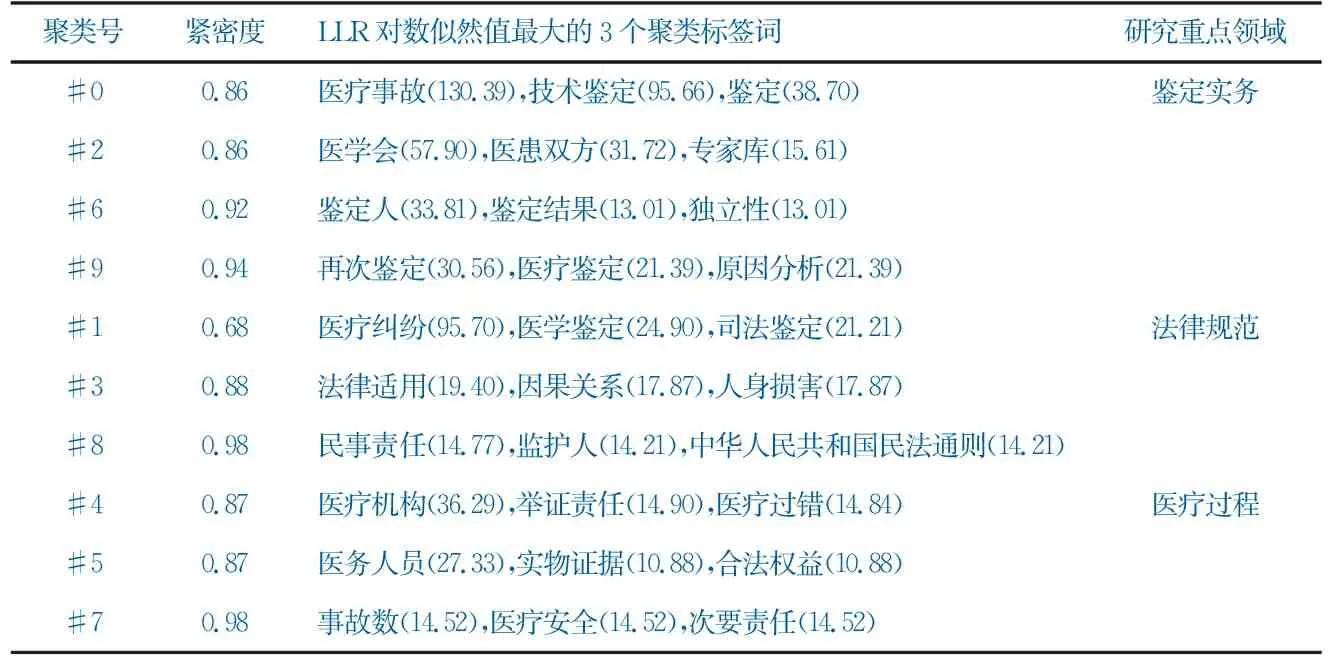

2.3.2 關鍵詞聚類分析 為了進一步考察醫療事故技術鑒定相關研究熱點的知識結構,采用關鍵詞聚類分析,在CiteSpace 6.1.R6軟件中進行如下參數設置:Years Per Slice=1,Node Types =Keyword,TopN=50,進而繪制出關鍵詞聚類可視化圖譜。其中,Q值=0.593 9(>0.3),表明模塊結構較為合理,S值=0.846 8(>0.5),表明聚類結果具有一定可信度[6]。結果形成了#0醫療事故、#1醫療糾紛、#2醫學會、#3法律適用、#4醫療機構、#5醫務人員、#6鑒定人、#7事故數、#8民事責任、#9再次鑒定、#10醫療缺陷、#11過失責任、#12診療活動、#13異地鑒定共14個聚類群。關于醫療事故技術鑒定的研究主要圍繞前10類聚類展開。總結歸納聚類標簽和各聚類區域內的其他核心關鍵詞可以得出,我國醫療事故技術鑒定研究的熱點主要聚焦于鑒定實務、法律規范、醫療過程3個主題領域(表2)。

表2 醫療事故技術鑒定文獻聚類群分析

2.3.3 突現詞分析 關鍵詞突現功能可以探析短期被引頻次激增的關鍵詞,了解某領域的研究前沿[7]。醫療事故技術鑒定領域共有18個突現詞,見圖3。2002年后專家庫、損害后果為主要研究方向,2008年后司法鑒定、公信力為關注重點,2010年后醫療損害、二元化、鑒定制度為新的關注方向,2012年后醫療糾紛成為研究熱點。

圖3 1988年-2022年我國醫療事故技術鑒定研究突現詞圖譜

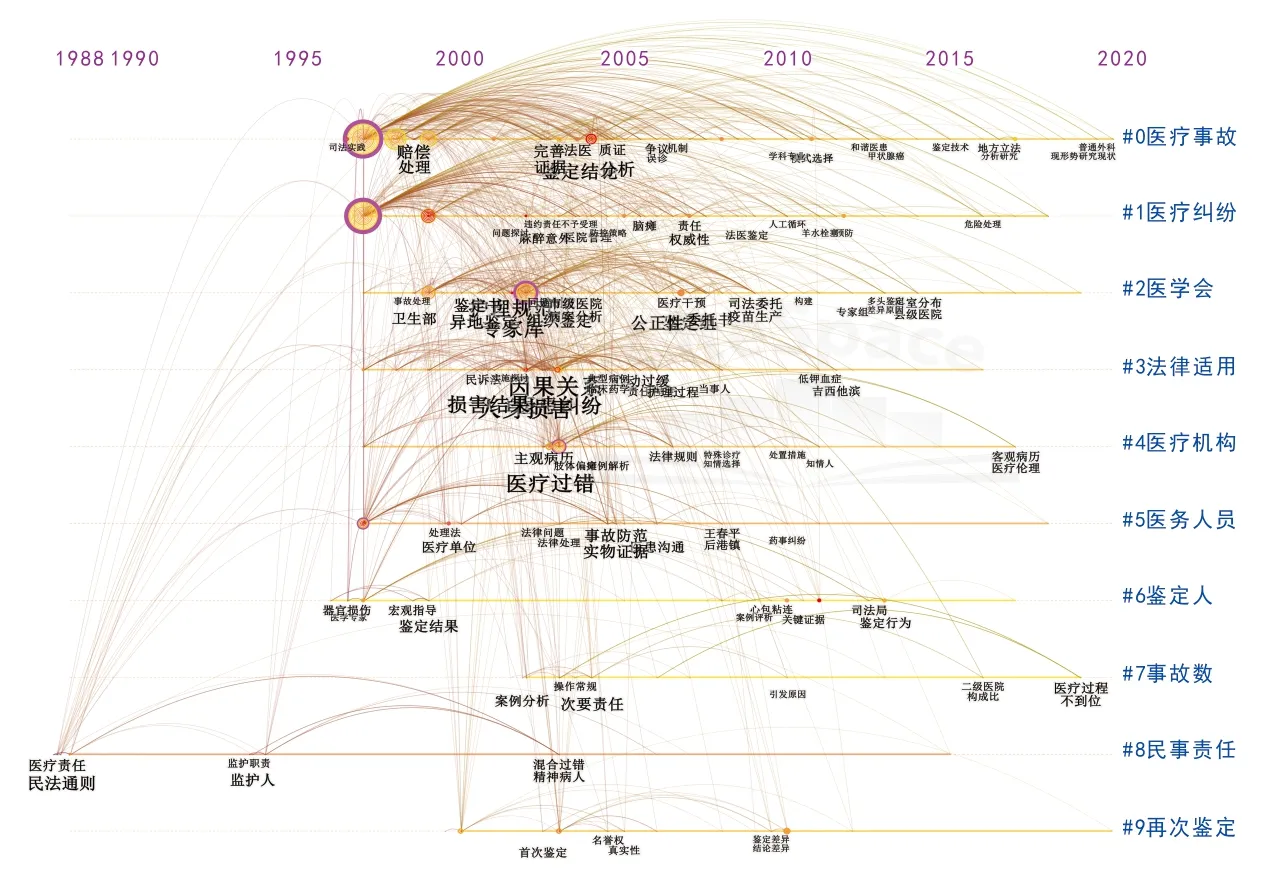

為了進一步反映醫療事故技術鑒定研究熱點的演變過程,繪制關鍵詞時區圖譜(圖4)。

圖4 醫療事故技術鑒定研究關鍵詞時區圖譜

(1)弱關注時期:1988年-1998年。該時期《醫療事故處理辦法》開始施行,該辦法作為我國首部處理醫療事故的行政法規,標志著統一的醫療事故技術鑒定制度成型。該時期鑒定研究處于起步階段,研究的樣本量相對有限,多以個案的定性分析研究為主,探討醫療事故鑒定的法律適用等問題。

(2)強關注時期:1999年-2013年。1999年之后,我國的鑒定制度由單一鑒定體制逐步向雙軌制發展,進一步推動研究者從衛生法學、醫學、公共政策學等不同學科視角對醫療事故技術鑒定問題進行探究,該時期對二元化鑒定體制的理論探討以及對鑒定案例的數據分析研究數量都快速增加。

(3)弱關注時期:2014年-2022年。該階段《侵權責任法》逐漸運行成熟,各地醫學會按照《醫療糾紛預防和處理條例》要求,逐步確定醫療損害鑒定職能。與此同時,醫療事故技術鑒定研究的理論和方法趨于成熟,相關研究進一步聚焦到醫療安全與風險防范、特定專科醫療過程、醫療損害與醫療糾紛等方面,成為新的研究熱點和前沿。

3 討論

3.1 研究力量分析

從研究趨勢(圖1)來看,醫療事故技術鑒定領域文獻量總體呈緩慢增長再下降趨勢。隨著患者維權意識提升,管理部門和醫療機構逐漸認識到防范醫患糾紛、醫療事故,提升醫療服務質量與安全的重要性。本研究(圖2)顯示,在合作方面,基本以地域為基礎開展省內機構合作,較為典型的合作形式為鑒定辦公室與大學機構或科研院所合作、鑒定辦公室與醫療機構合作、大學學院與律師事務所或醫學會合作等。受地緣關系影響,跨地區合作較少,并未形成跨省份的緊密合作網絡。這提示:醫療事故技術鑒定的跨地區合作還需進一步加強。

3.2 研究熱點分析

3.2.1 鑒定實務 醫療事故技術鑒定實務研究主要集中在受理鑒定及鑒定結果的統計分析、鑒定管理體制及運行機制、鑒定質量標準規范研究3個方面。如:羅紅彬等[8]對廣州市醫學會處理的3 031例首次鑒定委托案例的鑒定結果和事故特征原因等進行分析;孫寧[9]通過探討醫療事故鑒定檔案管理現存問題,從技術角度論證“大數據”在醫療事故鑒定檔案管理中的應用途徑;鄭桂茹等[10]則從工作流程、工作規范、鑒定監督3個方面探討標準化建設路徑,從而實現提升鑒定活動質量的目標。

3.2.2 法律規范 醫療事故技術鑒定法律規范相關研究主要圍繞鑒定主體、鑒定規范、鑒定效力等主題展開。梁憲飛[11]對醫療事故鑒定與醫療過錯司法鑒定二元化困境、醫療損害鑒定一元化必要性進行了探討;顧艷等[12]通過對醫學會組織鑒定進行分析,提出建立完善異地鑒定、專家質證、鑒定旁聽、考核激勵制度等建議;劉曉雅[13]闡述了近年來醫療事故鑒定的責任法定等重要原則,強調將法律法規與學術判斷相結合來判定醫療事故;代勇等[14]從臨床醫學特點和醫事法學理論視角,對現行醫療事故鑒定立法缺陷進行分析,提出了建議;蔡曉霞[15]、李立等[16]對醫療事故鑒定意見作為訴訟法定證據使用時的證明力問題進行分析,提出相應完善建議。

3.2.3 醫療過程 該類主題的研究主要立足于醫療機構管理和醫務人員診療行為視角,探討醫療事故鑒定問題。顧惠珍[17]、孫紐云等[18]分別分析了普通外科、骨科醫療事故原因和重點環節,指出健全質控體系、加強醫患溝通、嚴格風險監管等防范措施。閻毅等[19]指出,醫療事故技術鑒定的重要依據體現在病歷,須加強醫院病歷管理,提高病歷書寫質量。蕭曉暉等[20]從舉證責任倒置出發對防御性醫療的概念、目的、存在問題等進行了闡述,從醫療事故技術鑒定角度指出,醫生要選擇最合理的治療方案,把握檢查治療方法的“度”。

3.3 研究前沿趨勢分析

從圖3可以看出,醫療事故技術鑒定研究的突現詞不斷變化,2002年、2010年等時間節點突現詞明顯增加,主要原因在于我國2002年發布了《醫療事故處理條例》等規范性文件,2010年《侵權責任法》頒布實施,推動了國內學者圍繞醫療事故技術鑒定的積極研究。從研究范疇(圖4)看,醫療事故技術鑒定的研究內容逐步深入和細化,從鑒定法律制度、流程規范等拓展到醫療機構、醫療行為等問題,提示相關學者要重點關注醫務人員的醫療行為。

4 小結

本研究分析了1988年-2022年我國醫療事故技術鑒定領域的發文作者及機構網絡,就研究熱點與前沿進行了探討,納入文獻時間跨度較長,能夠從整體上揭示我國醫療事故技術鑒定領域的研究脈絡,可為今后研究提供借鑒。然而,本研究僅對中國知網數據庫文獻進行了分析,尚未納入我國其他數據庫和國外相關領域文獻。未來,將進一步拓展檢索范圍,以期從更廣視域反映國內外醫療事故研究進展,為我國開展相關研究提供借鑒。