唐五代文人入蜀的可視化分析

韓雪

【摘要】唐五代文人入蜀這一重要歷史現象體現出了文人變遷和文學的空間轉移對文學發展造成的影響。其中,意象這一重要文學要素對于文本內部文學空間的塑造起著關鍵作用。在唐五代時期入蜀文人共同的書寫下,成都風貌盡數展現,文化印記深入人心。杜甫入蜀對其自身創作具有重要意義,也因此為中國古代文學留下了濃墨重彩的一筆。

【關鍵詞】唐五代文學;文學地理學;社會網絡分析

【中圖分類號】I207? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A? ? ? ? ? ?【文章編號】2096-8264(2023)43-0063-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.43.020

基金項目:西南民族大學大學生創新創業訓練計劃項目(項目編號:S202210656148)資助。

文學地理學作為一種新的理論范式不斷“發現或發明新的方法來理解我們理解世界的方式”[1]。本文立足于文學地理學的研究視角,從“意象”角度出發,使用社會網絡分析的手段探查唐五代時期文人入蜀這一文學現象所構建的文學空間和體現出的文學與地理環境之間的關系。

一、文學與地理

文學與地理是相互影響但不完全同步的關系。一般來說,地理環境對文學的影響往往是先發的且深層次的,而文學對地理環境的影響是后發的且緩慢的。山川地形、水土氣候、動植物的生長等會影響人類的生產居所和生產活動,進而影響人類文明類型和文化模式。具體到個人,地理環境會塑造人的性情、氣質、心理等,由此來影響文學的創作。[2]那么文學如何影響地理環境呢?這個過程是更加漫長的,是在潛移默化中進行的。一首詩歌抑或一篇小說,自被創造出來,經過歲月的篩選和沉淀,成為經典,成為值得被反復誦讀的作品,成為一個地方的文化烙印。如陶器上鐫刻的圖案一般,文學被烙印在地方之上,成為它的印象。何為烙印?便是作者在文學中所編織的文學空間。

文學空間指的是文學中的空間和地理,與現實聯結,又凝結作者的記憶、想象與情感。作者用各種各樣的隱喻繪制文學景觀,再由文學景觀逐一構成豐富多彩的文學空間。而作為“元素”出現在文學中的景觀,取自客觀的地理環境,通過作者的“修枝剪葉”后便成為文學景觀。因此,文學地理的批評方式要關注現實的地理參照物,更要注重文本內的文學景觀,關注作者所塑造的文學空間。

景觀是指一個地區的外貌、產生外貌的物質組合以及這個地區本身。[3]景觀是文學與地理發生聯結的最為關鍵的一環,而景觀如何成為“文學中的景觀”,既要通過作者的書寫——這看起來是作者的主動選擇,但有時這種聯結發生的觸點也在于景觀本身。例如,李白《對雨》:“卷簾聊舉目,露濕草綿芊。古岫藏云毳,空庭織碎煙。水紋愁不起,風線重難牽。盡日扶犁叟,往來江樹前。”煙雨朦朧,作者心中升起綿綿愁緒,進而為辛苦勞作的黍黎憂愁,但是否是因為凝聚著陰郁的情緒才去選擇描寫煙雨朦朧呢?不如說是煙雨朦朧激發了、觸動了、解鎖了心中的陰郁,才選擇去寫。因此,景觀與作者的主觀選擇是相輔相成、互相聯結的。

景觀與個人情感的雙向選擇,這聽起來仿佛蒙上了一層浪漫主義的色彩,實則,對于這個世界的書寫,本就是一場無比浪漫的主體活動。“在文字的布局里,我們可以看得出作者書寫的高地或者斜坡,頁面可以被當作風景來欣賞;而風景呢,我們又可以通過感官配置,通過風景自身的邏輯、隱秘的秩序為人所理解,就好像書籍的頁面在那里被人們翻閱。”[4]景觀主動或被動地出現在作者的謀篇布局之中,又顯性或隱性地呼喚著讀者,完成地理與文學之間的聯結。

文學與地理環境的緊密聯系在發生地理遷移的過程中表現得更為突出,作者離開常住地,勢必會對其本身的創作心理和創作欲望產生影響。同樣的,被遷入的地方也會因為遷入文人而產生新的文化印記。唐五代文人入蜀就是一個非常值得研究的歷史現象。

二、唐五代入蜀文人概況

本文參考張仲裁《唐五代文人入蜀考論》與《唐五代文人入蜀編年史稿》,其中所述唐五代時期可考的入蜀文人共有294位,創作地可考的作品共有3150篇。因本文從“意象”角度出發,故著重研究詩歌部分,去除了張書中的散文、碑文和創作地不詳的篇目。

社會網絡分析關注的是關系,可以是人際關系,也可以是團體之間、組織之間或者國家之間的關系。這些交織的關系就是社會網絡分析的對象。[5]作者是作品的創作者,意象是作者在地理環境中的取材對象,在文本的創作過程中二者是聯結最為緊密的一對關系。因此,本文利用社會網絡分析方法分析作者和意象之間的關系,以此探究唐五代入蜀文人所建立起的蜀地文學空間。

在文人入蜀的過程中,入蜀動因在極大程度上影響了文人的創作心理。宏觀上,入蜀文人的遷移動力在于外部的、全局性的國家政治格局的變化。主要為安史之亂時期戰亂導致的大規模避難入蜀,和較長歷史時期而言,由于劍南方鎮的特殊地位吸引了大批文人入幕兩川。在微觀層面,文人的入蜀動因分為“向心”和“離心”兩種,向心即為文士競相趨赴蜀幕,以方鎮大員為中心的入蜀類型,在文學創作上表現為躊躇滿志心曠神怡,觀山賞水也心情愉悅;離心即為仕途遇挫的流貶文人和遭逢戰亂而逃難入蜀的文人,在文學創作上表現為去國懷鄉的憂愁,眼觀巴山蜀水心境也凄涼一片。[6]

文人的創作心理因入蜀動因各異而發生極大的變化,入蜀后對巴蜀地區地理環境的感知也大為不同。例如,杜甫《五盤》:“成都萬事好,豈若歸吾廬。”岑參《早上五盤嶺》:“此行為知己,不覺蜀道難。”同樣是初至蜀境,杜甫因避亂關中奔避隴右、一路艱辛,其懷土戀鄉之情顯然要重得多。而岑參因入“知己”杜鴻漸之蜀幕,出任職方郎中兼御史,仕途順利,也就不覺“蜀道之難”了。[6]

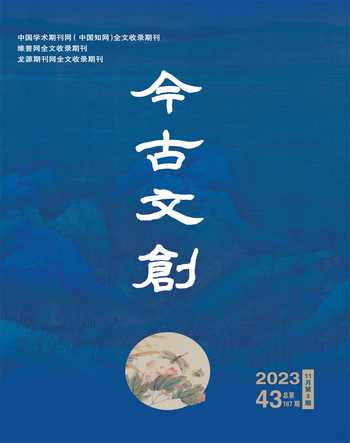

圖1為使用Pajek(社會網絡分析工具)所構建的“作家—意象”網。其中,作家和意象代表網絡圖中的頂點即“行動者”,二者之間的連線代表“關系”。頂點標簽前有“#”的頂點為縮攏后的頂點,表示為與該頂點點度(頂點與其他頂點相連的數量)相同即被收縮。為了網絡圖更加清晰地呈現,點度低于10的頂點皆被縮攏為1,在圖中由“#嚴武”表示。在“作家—意象”網中連線密度越高的“行動者”會被擠到圖中央,而密度越低的會被推到圖的四周。

根據Pajek給出的點度分析報告可知,點度大于等于10即至少與10個意象關聯的作家/至少與10個作家關聯的意象有:杜甫、鄭谷、白居易、元稹、李商隱、岑參、薛能、王勃、盧照鄰、薛濤、羊士諤、武元衡、賈島、薛逢、李白、李洞、毛文錫、杜光庭、巴猿、劍門、巫峽、錦江、巴柳、劍閣、巴江(作品中未明確名稱蜀地之江水)、成都、巴山(作品中未明確名稱蜀地之山)、越王樓、峨眉山、竹、巫山。

分析“作家—意象”網及其數據報告與文人一生的創作總數量可知,因唐五代的時代大背景,文人在“向心”和“離心”兩種動因的牽引下遷居蜀地,在巴蜀地區得天獨厚的地理環境之下,其創作激情無限高漲,進行蜀地的書寫和內心情志的排遣。巴蜀地理意象是其心有所感的火引子,也是詩篇中隱隱暗示的月光,更是搭建起詩人整個文學空間的建筑材料。詩人對地理環境的感知需要借助這些自然之物,而如今所聞名于世的景觀也因為這些文學作品的加成而成為文化符號,成為具有人文氣息的景觀。“文學作品不能簡單地視為是對某些地區和地點的描述,許多時候是文學作品幫助創造了這些地方。”[7]這恰恰是印證了開頭:文學與地理是相輔相成、相互聯結的。而在入蜀文人所構建起的巴蜀文學世界里,杜甫與成都顯然是最為矚目和最為豐富的。

三、成都風貌

成都是唐五代時期入蜀文人描繪的最為豐富的文學空間,無論是文人在成都本地的作品創作量還是以“成都”為意象來進行創作,在現實和文學意義上它都成了巴蜀文學的中心。

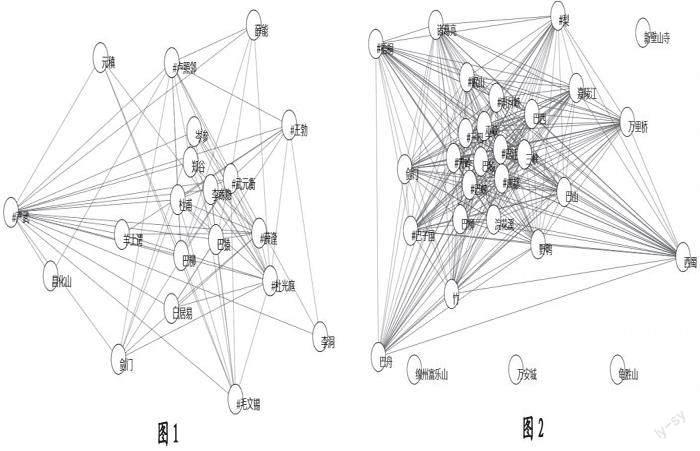

圖2是由“作家—意象”網提取出的“意象”網。這個網絡連接的方式是:若每兩個意象之間擁有一個共同的作家便會擁有一條連線,孤立的點表示不存在共享作家。在“意象”網中出現頻次較高的(點度大于等于150)意象有:竹、巴柳、巴江、錦江、巴猿、巴山、劍門、三峽、明月峽、劍閣、巫峽、梨、錦里、嘉陵江、西蜀、巴舟、浣花溪、岷山、劍南、閬州、諸葛亮、巴西、野鴨、三巴、涪江、巫山、成都、桑、巫山神女、西山、萬里橋、巴子國、蒼溪縣、蜀江、雪嶺、白帝城、巴峽、草堂、滟滪。在成都或與成都相關的意象有杜甫、草堂、浣花溪、錦里、錦江、峨眉山、云頂山、邛州、武擔山、仙橋、海棠、九隴、散花樓、萬里橋、碧雞坊、沖星橋、石筍街、白馬江、雪嶺、文翁、楊雄宅、琴臺、張儀樓、果園坊、嚴武等。

在眾多具有成都風貌的意象中,文人們通過山、川、花、柳、江等自然景觀,融入深切真摯的情感,傳達內心世界的歡愉或憂傷。尤其值得注意的是武擔山和浣花溪。武擔山位于成都市老城區西北角的北較場內,相傳為古蜀王開明王妃的墓冢。根據西晉人常璩所著的史料《華陽國志》記載,武擔山是因為“武都擔土”這一典故而得名,武擔山上還有一石鏡,因此也名“石鏡山”。秦漢時期,武擔山就成為當時成都的一處重要地名。三國時期,武擔山更因劉備在此登基而為人熟知。浣花溪的得名,是由于南河一帶的水質極好,適宜造紙,盛產彩箋,文人們紛紛筆詠,因此被稱為“浣花溪”。而這兩處地方都是入蜀文人們到訪過、描寫過的地方。如杜甫《狂夫》《卜居》《野老》《琴臺》《溪漲》等,岑參《早春陪崔中丞浣花溪宴得暄字》,戎昱《早春陪崔中丞浣花溪宴得暄字》,裴廷裕《蜀中登第答李搏六韻》,還有王勃、蘇颋、張曙、韋莊、鄭谷、楊汝士、溫會、盧照鄰、段文昌、薛濤等紛紛書寫過此處。

成都以其自身獨有的山情水貌吸引文人們紛至沓來,精彩溢美的篇章代代流傳,書寫獨屬于成都自己的文學印記。在如今,成都也成為具有豐厚歷史文化色彩和文學底蘊的城市,講述著自己的前世今生。

四、杜甫的巴蜀書寫

杜甫是唐五代時期作品體量最為龐大、作品流傳度最為廣遠、作品內涵最為厚重的作家,也是整個中國古代文學史上文學價值最高的文人之一。縱觀其一生的創作歷程,入蜀是其人生的重要節點和轉折點,也是其創作取得如此成就的重要原因。

圖3為從“作家—意象”網中提取出來的“作家”網。這個網絡是這樣定義的:每一個頂點代表一位作家,彼此相連的作家(頂點)之間的連線代表二者共享同一個意象。也就是說,在這個網絡中,越靠近中心的作家,彼此間共享的意象就越多,二者在創作上的關聯度就越高;越游離于邊緣,代表彼此之間共享的意象較少,創作關聯度也越低。

觀察網絡可知,分布在中心的作家,也就是共享意象最多的作家為杜甫,其余作家都在圍繞著杜甫分布,而這些作家在網絡中的位置取決于與杜甫共享的意象數量而非點度(頂點的鄰點數量)的高低。這是很有趣的一點,也是Pajek網絡分析的優勢,即網絡是由“關系”而織成的,因此頂點在網絡中的位置取決于與網絡中心成員的關系強度。而這也正好對應了唐五代時期詩詞創作的文學特點,杜甫絕對是巴蜀地區,甚至是整個唐代文學創作的中心。

也就是說,既定的時代框架規范了文人的創作走向,在這種模糊的走向之下,其書寫對象必然擁有一定的共性。因此,以后來者的眼光來看,鐫刻時代烙印的創作之間彼此互通有無。哪些意象會被選用,然后澆注怎樣的情感,構成何種味道的詩篇,是作家們在同樣的環境背景之下,以不同的筆墨譜寫心中的緒結,但在他們之間始終存在著一種靈魂深處不可言說的默契,于是共同造就了那個時代、那個地方獨特的風采。

杜甫在蜀地不同地區創作詩歌數量各異,特別是在夔州約有150篇,成都約有70篇,梓州約有53篇,閬州約有41篇。在夔州時,杜甫多使用自然地理意象,如巫峽、巫山、巴猿等,人文地理意象鮮少使用。在杜甫幾經飄零的入蜀經歷下,這些詩作也多為概率在外的悲情以及對家國的擔憂、對百姓的憫愛與關懷。其中,值得注意的是“巴猿”這一意象。巴猿為巴蜀地區特殊地貌中生長的動物,其叫聲凄苦回環、延綿不絕,杜甫在漂泊之旅中,觀其情狀、聽其苦音,由此便生出無盡的悲痛之情。或因羈旅在外的漂泊之苦,或因年老多病的無力與衰苦,或因感時傷事而心生愁苦,詩人心中的無限愁苦在聲聲悲絕的猿啼之下終于噴薄而出,再難掩抑。于是接連描寫,出現“猿”的詩作有20首之多,如“風急天高猿嘯哀,渚清沙白鳥飛回”“裊裊啼虛壁,蕭蕭掛冷枝” “聽猿實下三聲淚,奉使虛隨八月槎”“嶺猿霜外宿,江鳥夜深飛”等等,在杜甫的筆下,“巴猿”顯然成為詩歌史中一個獨具地理特色和情感特色的意象。

五、結語

唐五代文人入蜀是中國古代文學史上一個重要的文學現象,在那個龐大的時代背景之下,文人們或是春風得意或是顛沛流離,地理位置的遷移所帶來的人生經驗上的厚度轉化為篇章中沉甸甸的情意,在歲月的積淀下慢慢發酵,與廣闊的山川湖海交織,等待著后人去品嘗。山河是如此,詩詞歌賦亦是如此。

參考文獻:

[1]劉小新,顏桂堤.空間轉向視域中的當代文學地理學重構[J].東南學術,2022,(06):107-115.

[2]段渝.論巴蜀地理對文明起源的影響[J].四川大學學報(哲學社會科學版),1988,(02):100-106.

[3]R · J · 約翰斯頓.人文地理學詞典[M].柴彥威等譯. 北京:商務印書館,2005.

[4]何小竹.紙上風景[M].廣州:暨南大學出版社,2015.

[5]諾伊,姆爾瓦,巴塔蓋爾吉.蜘蛛:社會網絡分析技術[M].林楓譯.北京:世界圖書出版公司北京公司,2012.

[6]張仲裁.唐五代文人入蜀考論[M].北京:中國社會科學出版社,2013.

[7]邁克·克朗.文化地理學[M].楊淑華,宋慧敏譯.南京:南京大學出版社,2005.