企業技術創新合作網絡的結構及其演化

熊文 王岳華 孫翊

摘 要:企業技術創新能力是實現高質量發展的關鍵基石。標準作為企業技術創新能力的一類直接載體和重要表現,在產業發展過程中起到不可替代的作用。企業在參與標準研制過程中的合作創新是其獲取知識、提高技術創新能力的重要途徑,由此形成的企業技術創新網絡對于信息和創新的擴散、技術和知識的交流非常重要。本文基于1978-2018年制造業領域相關的國家標準數據,利用社會網絡分析方法研究制造業技術標準合作網絡的結構及演化過程。分析結果表明:制造業技術標準發展迅速,越來越重視合作研制;企業參與制造業技術標準的積極性顯著提高,在合作網絡中的作用與地位越來越突出;合作網絡規模擴張迅速,以企業間網絡為主,與其他類型主體的合作較少;制造業技術標準合作網絡的地區差異明顯,以北上廣等一線城市及沿海省份居多;不同標準類型的合作網絡存在差異,強制性標準合作網絡發展較為成熟,企業的主體地位明顯,推薦性標準網絡相對稀疏,科研院所發揮主要作用。

關鍵詞:制造業技術標準,合作網絡,社會網絡分析,中心度

DOI編碼:10.3969/j.issn.1674-5698.2023.01.001

1 引 言

中國制造業已跨過高速增長期進入高質量發展階段,即從做大規模提升效益增長階段進入提高技術創新能力提升效益增長階段。企業技術創新能力是其生存、發展和壯大的根本。《中國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中提出要深入實施制造強國戰略,提升制造業的核心競爭力。提高國家制造業的創新能力,就要完善以企業為主體、市場為導向、政產學研用相結合的制造業創新體系,堅持創新驅動發展,堅持創新在我國現代化建設中的核心地位,實現這個目標的關鍵之一是提升企業技術創新能力。另一方面,由于制造業市場環境及產品需求的迅速變化,單個企業無法掌握所需的全部創新資源。技術創新是一個復雜的過程,僅依靠企業內部創新已經不能滿足技術創新能力提升的需求,行為主體通過相互交流和溝通以獲得所需的信息、知識和資源等,也就產生了企業技術創新網絡[1]。在企業技術創新網絡中,企業創新所需知識要素必要求突破單個組織邊界,實現在創新網絡中有序、高效流動,以彌補單個組織創新知識資源欠缺,實現各組織間創新知識資源有機耦合,從而為企業技術或產品創新奠定知識基礎[2]。

論文、專利和標準等3類知識都是企業等各類主體技術創新的要素和產出。但值得注意的是,論文用來衡量企業技術創新的能力不太直觀,專利具有排他性產權,而標準在匯集技術訣竅和知識的同時,由于不具有排他性產權,可以帶來顯著的知識和技術外溢效應[3- 4]。雖然有觀點認為標準既可以對創新起促進作用,也可以制約創新[5],但總體來說,標準促進了知識學習以及創新過程中的知識溢出,對創新具有積極作用。尤其對企業來說,標準在知識傳播、研究開發、生產、營銷和聯系階段均可以通過不同方式促進企業技術創新能力的提高[6]。考慮到3種知識與生產結合的緊密程度以及行業應用廣度,可以認為標準是企業技術創新能力的一類直接載體和重要表現。

技術標準的制定是多主體共同參與的過程,并體現出社會網絡的形成與演變特點,技術標準化過程中的信息交換、集體行動和任務協同需組織間網絡的支持[ 7 ]。網絡結構是一個重要影響因素,標準競爭和效果受到網絡拓撲結構和密度等網絡效應的影響[8 -9]。鄒思明等[10]研究指出關系廣度更能發揮參與者在網絡中的先發優勢,并用汽車產業合作網絡實證參與者關系廣度越大,作為橋梁的機會越大,在網絡中控制能力越強。在標準合作網絡中,不同類型的標準制定主體發揮的作用不同[11]。根據標準化活動參與主體的功能不同,具有創新要素的企業、高校與科研院所是標準技術研發的主體,具有支持要素的政府、標準化組織與行業協會起著管理、指導與協調作用[12]。適宜的標準合作網絡能夠促進知識共享與傳播,推動高質量標準形成并進而推動行業發展[11]。

目前,關于標準的合作網絡研究較少,一般集中在某一行業或領域的某一類型標準,如:旅游業標準起草單位合作網絡研究[13],數字經濟領域的國家標準[11]以及信息與通信技術行業的團體標準合作網絡研究[14],對于制造業標準的研究大多在宏觀上的發展戰略等,而且絕大多數的國家標準合作網絡研究均沒有針對強制性標準和推薦性標準的區分,兩種標準在范圍和約束力等方面要求均不相同,有必要進行異質性分析。基于此,本文利用社會網絡分析等方法分析制造業強制性標準和推薦性標準的研制機構合作網絡結構和演化規律,探究企業等各主體在合作網絡中發揮的作用,為完善制造業創新體系和加強制造業標準體系的建設提供理論支撐,以促進制造業高標準的產出以及制造業高質量的發展。

2 制造業技術標準研制機構合作的統計分析

2.1 數據獲取與預處理

本文從中國標準在線服務網、地方標準信息平臺獲取截至2 018年中國國家標準、行業標準和地方標準等相關數據,涵蓋基礎信息、實施狀況、標準狀態、起草單位等相關指標。共獲取國家標準51,872條,其中強制性標準5,031條,推薦性標準46,841條。本文參考中國制造業行業分類與中國標準分類映射[15],篩選出制造業國家標準4,514條,其中制造業強制性標準364條,制造業推薦性標準4,150條。本文通過對獲取的制造業技術標準的起草單位相關信息進行分析處理得到制造業技術標準的研制機構合作矩陣。對于機構名稱變更問題及同一機構在不同標準中標示不一致等問題,本文參考寇宗來等[16]的處理方法將機構名稱進行統一。

2.2 制造業技術標準研制機構的合作情況

在研究科研合作時常用的兩個指標分別是合作度和合作率,這兩個指標能夠反映出論文作者合作智能發揮的程度,其數值越高,就說明合作智能發揮越充分[17]。本文將其應用到參與制造業技術標準研制機構合作方面,構建機構合作度和機構合作率兩個指標,具體定義見公式1和公式2。

機構合作度=研制機構總數/標準總數 (1)

機構合作率=研制機構合作標準數/標準總數×100% ( 2)

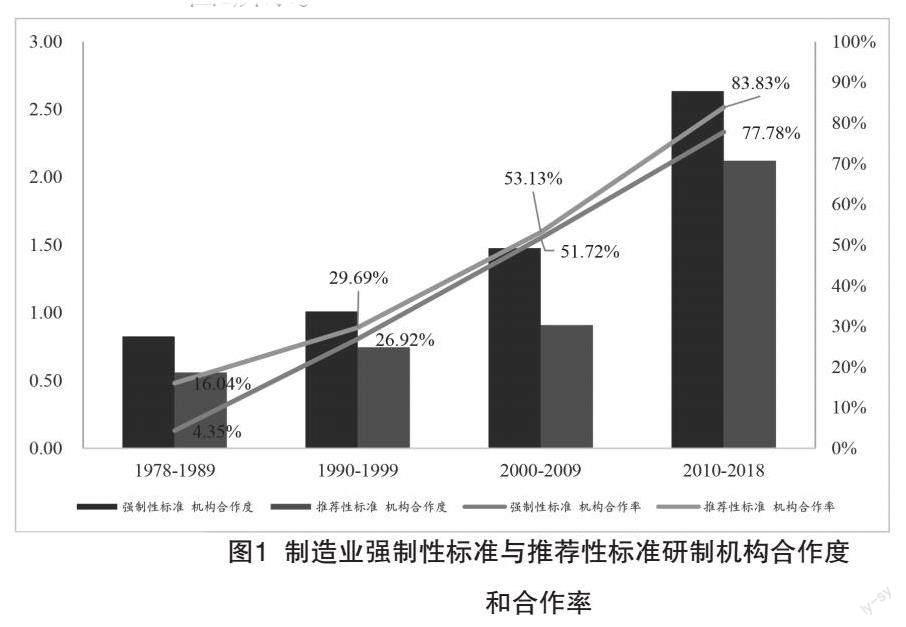

根據公式1和公式2的定義可以看出,機構合作度是指制造業強制性(推薦性)標準的平均研制機構數,即平均一條標準由多少個機構起草,該指標反映了制造業強制性(推薦性)標準研制機構合作的深度;機構合作率是指研制機構合作起草標準的占比,即在所有制造業強制性(推薦性)標準中,有多少條標準是由研制機構合作完成的,該指標反映了制造業強制性(推薦性)標準研制機構合作的廣度。為了進一步分析中國制造業技術標準機構合作網絡的演化規律,將時間分為4個階段。為統一表述,本文將時間段劃分為1978-1989年、1990-1999年、2000-2009年、2010-2018年,具體統計情況如圖1所示。

從圖1可以看出,制造業強制性標準和推薦性標準的合作度和合作率一直呈上升態勢,到了2010-2018年,兩種制造業技術標準的機構合作度均大于

1,機構合作率也達到了75%以上,說明制造業技術

標準的產出越來越需要機構合作,也越來越重視機構之間的合作。制造業強制性標準的機構合作深度相對較強,一條標準由平均不到1個機構研制到后期平均2.63個機構研制,而推薦性標準的機構合作廣度較高,由前期僅有16.04%的推薦性標準是合作研制,到后期83.83%的推薦性標準均為機構合作研制產出,說明制造業技術標準尤其是強制性標準對機構合作研制要求越來越高,穩定和緊密的合作關系更利于各類主體之間交流技術知識,制造業技術標準的研制越來越需要更多技術知識的交流和創新,需要更多機構之間進行交流合作。

為了進一步分析制造業技術標準研制機構的合作網絡情況,本文引入指標平均合作強度,平均合作強度=合作連接數/機構總數[17]。合作連接數為合作網絡中實際存在的連接數。最終結果見表1。

表1中結果顯示,制造業強制性標準的機構數量和合作連接數呈上升再下降的趨勢,但其平均合作強度從0.0526一直上升至4.4518。制造業推薦性標準的機構數量和合作連接數一直呈上升趨勢,其平均合作強度從0.7360一直上升至12.7433。總體來看,兩種制造業技術標準合作網絡中的機構數量基本呈逐漸增加趨勢,機構之間的合作更加密切和頻繁,合作強度不斷增加。制造業強制性標準的機構數和合作連接數遠小于推薦性標準,后期的平均合作強度也遠小于推薦性標準,可能是因為強制性標準一般內容規定比較嚴苛且需要強制執行,限制性較大,所以對標準產出要求較高,愿意且能夠參與其中的機構較少,而推薦性標準內容規定相對靈活、通用性強、覆蓋面大,也就意味著有更多類型和行業的機構可以有機會參與到標準研制工作中,所產出的標準種類和涉及行業范圍更廣,一定程度上也促進制造業全行業的發展。

3 制造業技術標準研制機構合作網絡的演化分析

為了進一步分析制造業技術標準研制機構的具體合作情況,本文利用社會網絡分析的方法對兩種標準的合作網絡情況及演化規律進行分析,探究制造業技術標準的合作網絡緊密程度、連通性的變化情況及整體網絡的核心邊緣結構。

本文通過檢索整理出所有機構所屬省份,并根據機構名稱特征將所有機構分為四類主體,分別為企業、科研院所、高校和政府單位。通過統計可以得出,不同主體的數量和占比變化巨大,尤其是企業和科研院所。在制造業強制性標準中,科研院所前期占比為63.16%,企業占比僅為15.79%,后期企業占比上升至65.06%,科研院所占比降至15.06%;在制造業推薦性標準中,企業和科研院所占比前期均在40%左右,后期企業占比上升至72.68%,科研院所占比下降至11.13%,企業在數量上逐漸代替科研院所占據主體地位。本文對制造業技術標準的研制機構進行分類,研究不同主體之間的合作情況,對制造業技術標準研制機構合作網絡有更細致的了解。

3.1 制造業技術標準研制機構整體合作網絡情況

3.1.1 整體合作網絡情況

本文關注制造業技術標準合作網絡的3個整體屬性分析指標,分別為網絡密度、聚類系數和核心邊緣分析,具體指標及含義見表2。

通過Ucinet軟件可以計算4個時間段兩種制造業技術標準合作網絡的網絡密度和聚類系數,具體結果見表3。

由表3結果可知,制造業強制性標準合作網絡的網絡密度和聚類系數基本呈上升趨勢,說明該合作網絡越來越緊湊,各機構之間的合作和聯系更為緊密,資源和人才等都更能夠被合理調配,為制造業技術標準的高質量產出服務,而網絡連通性的逐漸提高意味著資源、技術和知識在不同類型的主體之間能夠更方便快捷地傳遞,提供更多合作和創新的可能性,從而為提高技術創新能力提供優質條件,更利于標準的高質量產出。推薦性標準合作網絡的網絡密度基本處于下降趨勢,聚類系數也基本上一直低于強制性標準,說明在整體上來看,制造業推薦性標準的網絡越來越稀疏,各機構之間合作關系較弱,信息和知識傳遞的路徑較少,導致無論是機構之間的合作質量和合作可能性都大大降低,這可能對制造業推薦性標準的產出質量有負面影響。

值得注意的是,推薦性標準合作網絡的緊密性和連通性低于強制性標準,但平均合作強度在后期遠高于強制性標準,而這種情況很可能是因為推薦性標準的特性導致參與研制的準入門檻低,以致機構的合作數量和合作次數遠高于強制性標準。實際上推薦性標準機構合作的緊密程度、合作質量以及各個機構之間技術知識的交流程度仍有較大提升空間。

3.1.2 核心-邊緣分析

本文采用Ucinet軟件估計出各機構的核心度,從而對合作網絡中各個機構的地位有一個量化的認識。根據核心度計算結果,本文將核心度大于0.01的機構定義為核心機構,核心度小于0.01的定義為邊緣機構[17]。

根據核心-邊緣分析結果顯示,在制造業強制性標準合作網絡中,1978-1989年核心機構僅有2個,分別為化學工業部上海化工研究院(0.707)和吉林化學工業公司化肥廠(0.707);1990-1999年有16個核心機構,2000-2009年有29個核心機構,2010-2018年有46個核心機構,3個時間段的核心機構具體合作情況如圖2所示。

圖2中連線的粗細代表該線連接的兩個核心機構之間合作頻次的高低,點的大小代表其度數中心度的高低。交通部標準計量研究所為1990-1999年的整體網絡的核心,2000-200年以中國家用電器研究院、博西華電器(江蘇)有限公司和寧波辰佳電器有限公司為核心,2010-2018年以機械工業儀器儀表綜合技術經濟研究所、西南大學和寧夏銀星能源股份吳忠儀表公司為核心。通過3張圖可以看出,制造業強制性標準的核心機構合作網絡聯系越來越緊密,機構數量和主體類型逐漸增加,說明制造業強制性標準的合作網絡逐漸擴大。合作網絡由原來的單核心逐漸向多核心發展,這對制造業強制性標準有一定促進作用,因為標準制定核心機構的單一性會影響到成員參與標準制定的深度,使制造業標準的產出目的更多地局限于形式上的意義,而不是標準推動技術擴散和持續創新的核心本質,以及可能增加標準與市場脫軌的風險[14]。本文進一步對核心機構的主體類型進行整理分析,結果見表4。

從表4可以看出,核心機構中企業數量增長很快,到2010-2018年,75%的核心機構都是企業,說明企業不僅參與積極性很高,在數量上占據主體優勢,而且在整體網絡也發揮著核心主體的重要作用。另外,本文還對核心機構的所屬省份進行分析,發現核心機構主要在北上廣一線城市及江蘇、浙江等沿海省份,在2010-2018年開始逐漸向內陸省份如重慶擴展,以重慶的西南大學為主。由于中國經濟發展的區域差異在一定程度上反映了不同地區創新主體建設差異[19],所以在強制性標準核心機構的空間演化中,可以看出核心機構同樣集中在一線城市和東部沿海等經濟發展迅速的省份。

在制造業推薦性標準合作網絡中,根據核心-邊緣分析計算結果,1978-1989年僅有4個核心機構,分別為本鋼公司一鋼廠(0.638)、內蒙古電子計算中心(0.637)、杭州電子管廠(0.387)、輕工業部甘蔗糖業科學研究所(0.193);1990-1999年核心機構有31個,雖然核心機構數量較多,但孤立點較多,并沒有形成成型的網絡;2 0 0 0 -2 0 0 9 年核心機構僅有1個,為中國電子技術標準化研究院(0.999);2010-2018年核心機構僅有2個,為西南大學(1)和機械工業儀器儀表綜合技術經濟研究所(0.027)。從核心邊緣分析來看,制造業推薦性標準的合作網絡是由多核心逐漸向單核心轉變,從前期由企業和科研院所為核心機構,到后期以科研院所或高校為絕對核心,這說明整體合作網絡相對稀疏,核心機構之間沒有進行合作來拉動整體網絡的發展,這與前文結論相呼應,即制造業推薦性標準的合作網絡相對不成熟,企業也并沒有發揮其應有的技術創新主體作用。

3.2 制造業技術標準研制主體之間的合作情況

合作創新時企業從外部獲取研發資源、保持競爭優勢的重要手段[20]。根據前文分析,企業的數量在合作網絡中逐漸增加,企業會越來越傾向于與其他主體進行合作研制制造業技術標準。本文參考Estades and Ramani[21]的分析方法,通過統計企業內部及與政府單位、科研院所、高校的合作單位數量及合作次數,對企業的企業間網絡、政府網絡、科研網絡、高校網絡的情況進行分析(見表5)。

在制造業強制性標準合作網絡中,1978-1989年僅有企業與科研院所的一次合作;其余3個時間段中,企業間網絡的單位數量相較于其他3類是最多的,合作次數逐漸增加,說明企業間合作網絡規模不斷擴大。科研網絡的機構數量增長較少,但平均合作強度較高,這說明企業與科研院所的合作是緊密的。政府網絡的機構數量和合作次數在2000-20 09年最多,而近期數量減少,說明政府單位對參與強制性標準積極性有所下降。高校網絡在2000年開始出現,機構數量和合作次數都是最低的,說明高校網絡的整體合作較弱。另外,本文還整理了各類主體的所屬省份,企業間網絡的主要省份從廣東擴展到北京、廣東、上海、江蘇、浙江等一線城市及東部沿海省份;科研網絡主要集中在北京,后期上海參與數量有一定增加;政府網絡的主要省份從北京、江蘇擴展到北京、廣東、浙江、江蘇、上海等經濟發展水平較高的省份;高校網絡的合作未呈現明顯的聚集狀態,但在2010-2018年,位于重慶的西南大學與企業合作高達36次,遠高于其他高校如:浙江大學、東北大學等。

在制造業推薦性標準合作網絡中,前兩個時間段企業間網絡及科研網絡在機構數量及合作次數較為持平,但科研網絡的合作次數較高,合作比較緊密。后兩個時間段中,4類網絡的機構合作數量及合作次數都明顯提高,其中企業間網絡合作增長最為明顯,其次是科研網絡,高校網絡的合作增長相對較少,但相對于強制性標準增長也是十分顯著的。從各類主體的所屬省份來看,企業間網絡從前期集中在北京、上海,逐漸擴展到北京、廣東、江蘇、上海、浙江、山東等一線城市及東部沿海省份;科研網絡和政府網絡主要集中在北京,其余如:浙江、上海、廣東等東部沿海省份合作數量稍多,但遠低于北京;高校網絡主體以西南大學為代表,在2010-2018年合作次數高達484次,但從省份分布來說以北京高校為主。

通過以上分析可以看出,制造業技術標準的合作網絡主要以企業間網絡為主,其他3類網絡的機構數量及合作次數較少,可能是因為企業之間進行合作的溝通成本較小使得企業傾向于內部合作,但這種封閉式的內部合作由于缺乏異質性知識的交流和溝通,不利于企業提高自身技術創新能力。企業與科研院所和高校的合作較少側面反映了科研院所和高校與企業對接較少,研究成果轉化率低,無法將理論性較強的成果轉化為能夠獲得收益的創新產出,仍存在科技與經濟“兩張皮”的現象。企業與政府單位之間的合作關系較弱則意味著政府在整體的合作網絡中并沒有發揮其宏觀的引導及調控作用。從空間分布上,企業間網絡及政府網絡多集中在北上廣等一線城市及東部沿海省份,科研網絡主要集中在北京,而高校網絡的合作目前以重慶的西南大學和北京高校為主,究其原因可能是經濟發展水平較高,科技人才相對集中,促進經濟相對發達的省份各主體積極參與到制造業技術標準的制定中,這也側面反映我國參與研制制造業技術標準的機構在空間上的演化與經濟發展的空間擴展有一定相似度,而且人才、資金、技術及政策的集聚是提高制造業技術標準質量及企業技術創新能力的必要條件。

4 制造業技術標準個體節點合作的演化分析

4.1 個體網絡結構演化分析

本文利用度值和單位權這兩個網絡結構指標,來分析個體網絡結構的演化規律[22]。度值是指與節點直接相連的其他組織數量,度值越大,則節點所在網絡中的位置越重要,掌握的知識資源越豐富。單位權表示節點連接的平均權重,權重越大說明節點與其他組織間的合作關系越穩固;其中,單位權=聯接次數/度值。在合作網絡中,度值衡量研制機構合作的“廣度”,單位權衡量研制機構合作的“深度”。因此,通過構建“廣度-深度”二維矩陣,能夠較好反映合作網絡中節點分布情況。由于在合作網絡中企業的數量占據主體地位,在圖中把企業及其他3類主體區分標注,圓形代表企業節點,三角形代表其他3類主體節點。

制造業強制性標準的合作網絡節點分布情況如圖3所示。由于1978-1989年僅有化學工業部上海化工研究院和吉林化學工業公司化肥廠之間的一次合作,所以省略該時間段的節點分布圖。圖3(a)(b)(c)分別為1990-1999年、20 0 0-20 09年、2010-2018年的節點分布情況。圖3(a)中可看出,標準合作的總量較少,大部分節點的合作廣度和深度都較低,說明在1990-1999年,網絡處于形成階段。2000-2009年,大部分節點處于低廣度-低深度區域,但節點數量增加,說明網絡正在迅速擴張,部分節點處在低廣度-高深度區域,如:國家家用電器質量監督檢驗中心、國家飲食服務機械質量監督檢驗中心、無錫小天鵝股份有限公司、青島海爾洗衣機有限公司、杭州商學院等,說明在這個階段,部分企業與政府單位及高校之間形成了比較穩固的合作關系;此外,還有一些節點處于高廣度-低深度區域,如:中國家用電器研究院和廣州電器科學研究院。2010-2018年,大部分節點仍處于低廣度-低深度區域,但部分節點處于高廣度-低深度區域,如:中國汽車技術研究中心、機械工業儀器儀表綜合技術經濟研究所、西南大學、福建上潤精密儀器有限公司、寧夏銀星能源股份吳忠儀表公司,說明部分企業與科研院所、高校開展廣泛合作,獲取不同類型的資源渠道來提升自身技術創新能力。總體來看,各節點的深度較之前有所降低,但廣度有所提高,企業節點數量和廣度也顯著增加,可能是因為在整體合作網絡規模擴大的情況下,合作節點顯著增加導致部分合作分散,企業節點擴大合作范圍,通過廣泛合作以獲取更多異質性知識,導致合作深度相對下降。

制造業推薦性標準的合作網絡節點分布情況如圖4所示。1978-1989年,節點數量較少,大部分節點仍處于低廣度-低深度區域,說明合作網絡處于形成階段;個別點處于低廣度-高深度區域或高廣度-低深度區域,如:上海光學儀器研究所和冶金工業部情報標準研究總所,說明在這段時間科研院所發揮較強作用,謀求廣泛的合作及穩定的合作關系。1990-1999年,節點數量增長,說明合作網絡處于快速擴張階段,但大部分節點仍處于低廣度-低深度區域;部分節點處于低廣度-高深度區域,如:779廠和機械電子工業部電子標準化研究所,說明企業逐漸與科研院所建立穩定的合作關系,但部分科研院所節點如:電子工業部標準化研究所和中國標準化與信息分類編碼研究所處于高廣度-低深度區域,說明在此時間段主要由科研院所聯接網絡各節點進行標準研制。2000-2009年,節點呈差異化分布,數量顯著增加,節點的廣度和深度明顯增加,但大部分節點之間聯系與合作相對薄弱;部分節點處于低廣度-高深度區域,如:昆山市世名科技開發公司、中國造紙協會標準化專業委員會和上海理工大學,這說明部分企業、高校和政府單位的合作關系更加穩定。2010-2018年,節點數量再次顯著增加且向高深度-高廣度區域擴展,說明整個合作網絡仍處于迅速擴張階段,節點的廣度和深度進一步增加;部分節點處于低廣度-高深度區域,以彩虹公司與信息產業部專用材料質量監督檢驗中心等為代表;部分節點處于高廣度-低深度區域,以中國電子技術標準化研究院為代表。總體來看,制造業推薦性標準的節點增長速度顯著高于強制性標準,且相對來說在深度和廣度上均衡提高,說明推薦性標準的研制機構在合作范圍和合作質量上都比較重視,參與積極性要高于強制性標準。

總之,兩種制造業技術標準合作網絡的個體網絡結構演化都呈現迅速擴張的態勢,但均沒有出現高廣度-高深度的重要節點。強制性標準中節點數量、大部分節點的廣度和深度小于推薦性標準合作網絡,一些具有較高廣度或深度的代表性節點涉及各類主體,且企業類型節點較多,說明在強制性標準的研制工作中,企業正在逐漸發揮自己的主體作用,其他主體也起到了應有的支撐和輔助作用,合作網絡比較成熟,制造業強制性標準體系比較完善;推薦性標準中代表性節點大多數是科研院所,企業的主體地位不明顯。從企業角度來看,強制性標準中企業節點更傾向于高廣度發展,謀求更廣泛的合作,通過與更多機構的交流獲取異質性資源以引發技術創新行為,從而提升自身技術創新能力;推薦性標準中企業節點更傾向于高深度發展,與其他節點形成長期穩定的合作關系,有益于企業的長期研發創新戰略。

4.2 網絡個體中心性演化分析

通過之前的分析可以看出,每個個體節點在合作深度和廣度上區別明顯,不同類型的主體在數量和合作次數上差距很大,在合作網絡中所起到的作用也不相同。為了進一步分析各類主體發揮的不同作用,本文采用了度數中心度、中間中心度、接近中心度這3個中心性指標來衡量個體的重要性,3個指標分別反映了網絡中個體與其他節點的聯系能力、控制其他節點的能力和不受其他節點控制的能力。本文對制造業兩種標準的各個研制機構計算3個指標并進行排序,分別統計前15名、前30名、前50名和前50%在不同時間段4類主體的占比情況,研究不同主體在制造業技術標準合作網絡發展中的作用變化。

4.2.1 度數中心度

本文將各個機構的度數中心度進行降序排列,分別統計兩種標準不同時間段各類主體的占比,具體統計情況如圖5所示。

由圖5可以看出,對于強制性標準,前期排名靠前的主體主要為科研院所,后期企業各指標尤其是前15名的占比不斷增加,直至2010-2018年企業的各種統計指標均超過60%,說明在合作網絡中聯系能力較強的主體由科研院所逐漸轉變為企業;對于推薦性標準,前期也以科研院所為主,后期雖然整體上企業數量及占比明顯增加,但在前15名和前30名等發揮主要聯系作用的主體仍為科研院所。

通過以上分析可以看出,企業在兩種制造業技術標準合作網絡中逐漸占據主要位置,參與積極性不斷提高,能夠有效聯系各類主體進行合作,近期企業各個指標的占比遠高于其他3類主體,就意味著在合作網絡中企業占據了有利位置,具有較強的話語權,通過較強的聯系能力在信息知識等價值傳遞過程中提升自身的創新績效,不僅能夠促進各主體之間的合作,還能夠使整體網絡的技術創新能力得到整體提升,為制造業技術標準帶來正的外部性[23]。但值得注意的是在推薦性標準中,聯系能力較強的企業較少,科研院所仍發揮重要聯系作用,企業應該積極主動與科研院所進行合作,從而將科研院所的理論成果轉化為自身實際收益。政府單位所起到的聯系作用呈上升再下降的態勢,雖然一定程度上體現了現在推行將政府單一供給轉變為政府主導制定的標準和市場自主制定的標準共同構成的新型標準體系的政策,但從占比上來看,政府的宏觀引導和調控作用有所減弱。高校的聯系作用剛剛凸顯,尤其在2006年的高校專業結構調整后,高校在整體網絡尤其是推薦性標準中高度數中心度占比增加明顯,潛力巨大。

4.2.2 中間中心度

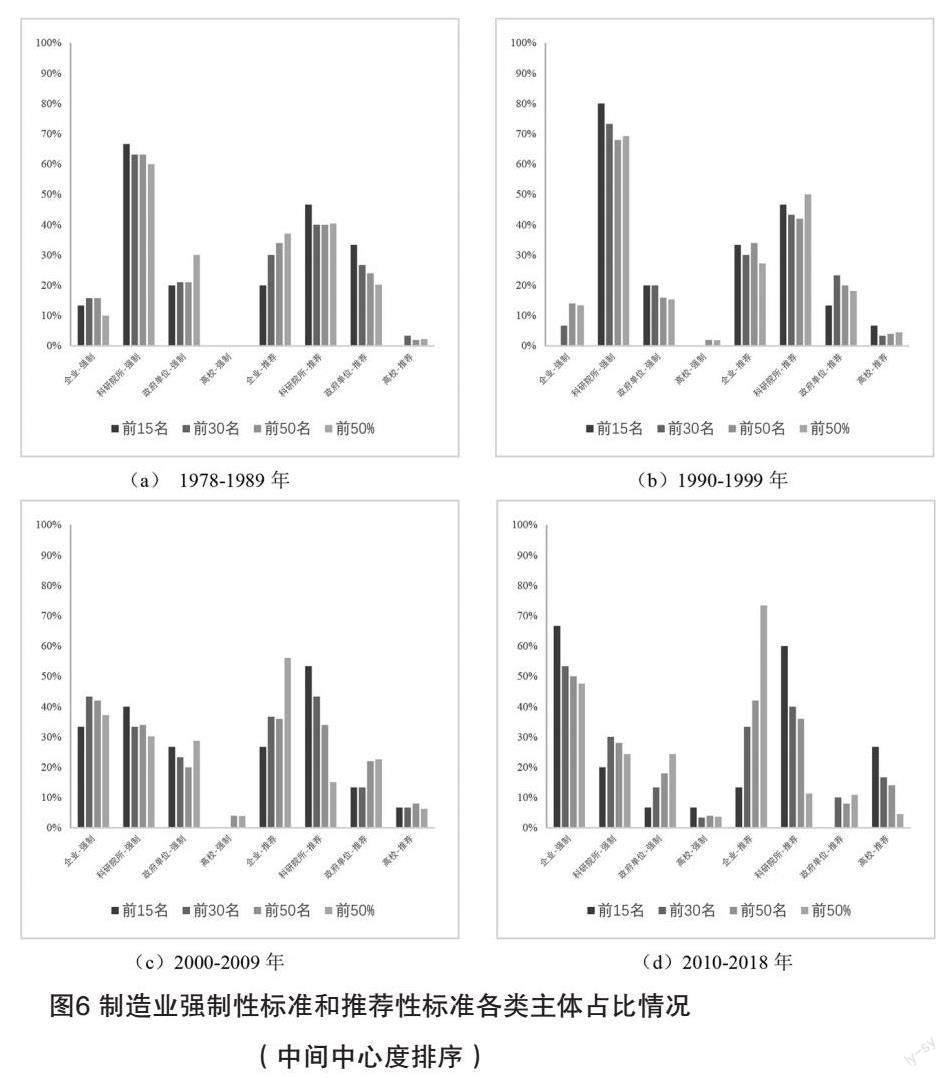

本文將各個機構的中間中心度進行降序排列,分別統計兩種標準不同時間段各類主體的占比,具體統計情況如圖6所示。

由圖6可知,對于強制性標準,前期控制其他節點較強的機構也以科研院所為主,后期企業、科研院所和政府單位占比相對均衡,直到2010-2018年,企業占據主要地位,控制其他節點的能力顯著提高;對于推薦性標準,前期企業、科研院所和政府單位的占比差距不大,科研院所稍高于其他兩類,后期企業在前50%的占比顯著增加,說明企業數量增長極快,但科研院所在前15名和前30名的占比仍高于企業,說明科研院所控制其他節點的能力仍很強。另外,高校在前15名中的占比顯著提高,甚至在2010-2018年超過了企業,說明高校在合作網絡中控制其他節點的能力不容小覷。

通過以上分析可以看出,企業在合作網絡中控制其他節點的能力增強,高中間中心度的企業占比越高,就越能夠通過控制其他節點來控制資源流向,利用這種優勢掌握更多優質資源提高自身技術創新能力。但相對來說,企業在強制性標準中控制其他節點的能力更強,在推薦性標準中仍以科研院所為主。政府單位控制其他節點的能力逐漸降低,高校控制其他節點的能力顯著提高,同樣說明了政府在合作網絡中宏觀調控作用的減弱和高校的強勢崛起。

4.2.3 接近中心度

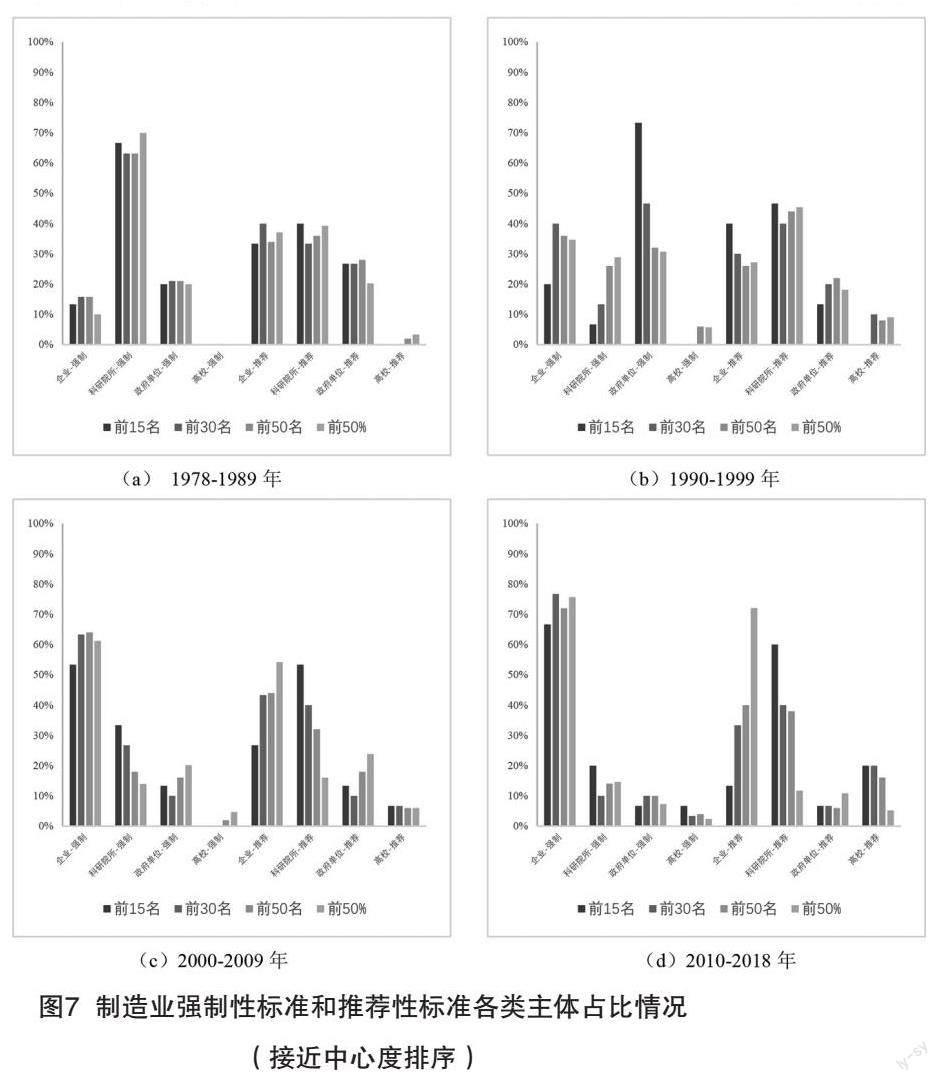

本文將各個機構的接近中心度進行降序排列,分別統計兩種標準不同時間段各類主體的占比,具體統計情況如圖7所示。

由圖7可看出,對于強制性標準,前期不受其他節點控制較強的機構以科研院所為主,而在1990-1999年前15名有11個政府單位,但后兩個時間段中企業各指標占比顯著提高。對于推薦性標準,前期企業、科研院所和政府單位各指標占比相對均衡,后期企業在前50%的占比顯著增加,但前15名占比甚至低于高校,科研院所在前15名占比遠高于企業,說明在推薦性標準合作網絡中,科研院所不受其他節點控制的能力相對來說強于其他3類主體。

通過以上分析可以看出,企業在合作網絡中不受其他節點控制的能力增強,且這種能力在強制性標準中體現更明顯,說明在整體網絡規模迅速擴張的情況下,由于企業具有較強的不受其他節點控制的能力,不受大量新進入節點的影響,繼續穩固自己的合作關系,維持自身的主體地位。科研院所在推薦性標準合作網絡中不受其他節點控制的能力高于企業。政府單位不受其他節點控制的能力逐漸降低,即在迅速擴張的制造業技術標準網絡中,政府單位受到了較強的沖擊,在網絡中的中心地位逐漸減弱。高校在推薦性標準參與研制機構增加極其迅速的情況下前15名占比甚至超過了企業,不受其他節點控制的能力逐漸增加,說明高校通過自身強勁的科研能力及與其他機構的穩定合作在合作網絡中逐漸凸顯中心地位。

5 結 語

本文基于中國標準在線服務網等平臺獲取的4,514條制造業國家標準的起草單位等相關信息,采用社會網絡分析等方法,對兩種制造業技術標準研制機構的合作網絡及其演化進行研究。

研究發現:(1)我國制造業技術標準發展迅速,并越來越重視標準研制的合作,機構之間的合作深度與合作率均呈現出上升態勢;制造業技術標準的合作網絡迅速擴張,合作節點的數量急劇增加,且機構之間合作的深度和廣度都不斷提高,合作的穩定程度與范圍不斷加大。(2)在制造業技術標準合作網絡中,企業的作用與地位越來越突出,在機構數量方面逐步取代科研院所成為合作主體;在合作子網絡方面,企業間網絡是制造業技術標準合作的主體部分,其次是科研網絡和政府網絡,最后是高校網絡。(3)制造業技術標準合作網絡存在明顯的地域差異,其研制機構所屬省份主要以北上廣等一線城市及沿海省份居多,并正在向中部的成渝地區擴展;企業內部合作以一線城市及沿海省份為主,企業與科研院所、政府單位的合作主要集中在北京,而高校的合作目前以重慶的西南大學和北京高校為典型。(4)不同標準類型也存在合作網絡的差異,強制性標準發展較為成熟,而推薦性標準則仍處于起步階段;強制性標準的網絡密度與連通性不斷增強,形成了核心網絡結構,其核心網絡的規模與緊密程度都不斷提高,且逐漸由單核心向多核心發展;推薦性標準的網絡密度與連通性則較低,且未能形成明顯的核心結構。(5)不同主體在兩種標準類型的合作網絡中發揮作用不同。企業在強制性標準合作網絡中的主體地位明顯,具有較強的話語權,能夠利用較強的聯系能力在信息和知識傳遞過程中提升自身技術創新能力,還可以通過較強的控制其他節點能力控制資源流向,掌握更多優質資源,同時,面對迅速擴張的合作網絡,可以依靠自身不受其他節點控制的能力穩固合作關系,維持自身的主體地位。科研院所的中心性逐漸降低,但在推薦性標準合作網絡中仍發揮重要作用。政府單位的作用逐漸減小,而高校通過自身的科研產出實力和與其他主體的合作逐漸凸顯網絡的中心地位。

根據以上結論,為進一步優化制造業技術創新網絡結構,提高企業技術創新能力,本文提出如下建議:(1)鼓勵制造業技術標準研制機構的合作廣度和深度。參與制造業強制性標準研制的機構應當擴大其合作范圍,尋求更多類型更多行業的機構合作機會,在較緊密合作的基礎上謀求更廣泛的合作,增加強制性標準的種類和涉及范圍,提高制造業整體行業的標準質量。而推薦性標準中的機構應更加重視與高中心度機構的深度合作,加強知識溝通與交流,提高技術創新能力。(2)促進各類主體之間的技術交流與合作,尋求異質性知識渠道。企業需要與科研院所、高校及政府單位積極合作,促進創新信息共享、技術和知識的交流,強化主體地位;現階段具有較高中心性的科研院所與企業進行對接,將自身科研成果轉化成可獲得利益的創新產出,提高制造業技術標準的質量;政府單位應進一步發揮自身宏觀引導和調控作用,積極協調各類主體之間的合作,利用自身公信力為合作創造機會和提供保障;高校應向西南大學和北京高校學習,利用自身的科研優勢積極與企業進行廣泛合作。(3)重視制造業標準研制機構的跨區域合作。加強中西部區域的各類研制機構與東部尤其是北上廣等一線城市的企業及科研院所之間的合作,中部成渝地區可作為東西部溝通的橋梁,為區域之間標準研制機構的技術交流提供平臺。

參考文獻

劉蘭劍,司春林. 創新網絡17年研究文獻述評[J].研究與發展管理, 2009,21(04):68-77.

趙樹寬,岳振明,胡瑋璇. 創新網絡領域知識主題研究述評[J]. 科技進步與對策, 2021,38(12):151-160.

Swann,P.2010.“The Economics of Standardization: AnUpdate.” Report for the UK Department of Business, Innovationand Skills(BIS).https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/461419/The_Economics_of_Standardization_-_an_update_.pdf.

Tassey G . Standardization in technology-based markets[J].Research Policy, 2000, 29(4/5):587-602.

David P A . Clio and the economics of QWERTY[J]. AmericanEconomic Review, 1985, 75(2):332-337.

崔維軍,李璐,陳光,等. 標準促進創新的機理:文獻綜述[J].工業技術經濟, 2021,40(05):48-55.Ma rcus Ehrha rdt. Network ef fects, standa rdisation

and competitive strategy: how companies influence theemergence of dominant designs[J]. Int. J. of TechnologyManagement,2004,27(2/3).

Tim Weitzel, Daniel Beimborn, Wolfgang K?nig. A UnifiedEconomic Model of Standard Diffusion: The Impact ofStandardization Cost, Network Effects, and Network Topology[J].MIS Quarterly,2006,30.

Dan Saugstrup , Anders Henten. 3G Standards: the battlebetween WCDMA and CDMA2000[J]. info,2006,8(4).

鄒思明,曾德明,張利飛,等. 網絡關系、技術多元化與企業技術標準化能力[J]. 科研管理, 2017,38(09):12-20.

方世世,周立軍,楊靜,等. 國家標準合作網絡結構特征及驅動模式——以數字經濟領域為例[J]. 中國科技論壇,2020(05):82-90+117.

王珊珊,許艷真,李力. 新興產業技術標準化:過程、網絡屬性及演化規律[J]. 科學學研究, 2014,32(08):1181-1188.

王季云,王寒. 旅游業標準起草單位合作網絡研究——基于社會網絡分析方法[J]. 旅游論壇, 2018,11(02):1-9.

邵呂深,周立軍,楊靜,等. 我國團體標準網絡特征及合作模式研究——基于信息與通信技術行業的分析[J]. 科技管理研究, 2020,40(12):180-186.

熊文,王旭,趙思萌,等. 國家標準在中國制造業產業聚集中的作用[J]. 標準科學, 2021(04):6-16.

寇宗來,劉學悅. 中國企業的專利行為:特征事實以及來自創新政策的影響[J]. 經濟研究, 2020,55(03):83-99.

吳登生,李若筠. 中國管理科學領域機構合作的網絡結構與演化規律研究[J]. 中國管理科學, 2017,25(09):168-177.劉軍. 整體網分析講義:UCINET軟件實用指南[M]. 上海:上海人民出版社, 2009.

盧現祥,李磊. 強化企業創新主體地位 提升企業技術創新能力[J]. 學習與實踐, 2021,{4}(03):30-44.

鄭素麗,魯思嘉,余江,等. 信息通信技術產業合作創新網絡的結構、演化路徑與模式特征:基于上市公司的實證分析[J]. 科技管理研究, 2021,41(04):9-18.

Jacqueline Estades,Shyama V. Ramani. Technologicalcompetence and the influence of networks: a comparativeanalysis of new biotechnology firms in france and britain[J].Technology Analysis & Strategic Management,1998,10(4).

曹霞,李傳云,林超然. 基于新能源汽車的專利合作網絡演化研究[J]. 科研管理, 2019,40(08):179-188.

豐超,莊貴軍,張闖,等. 網絡結構嵌入、關系型渠道治理與渠道關系質量[J]. 管理學報, 2018,15(10):980-987.