天津環城游憩帶時空演變與動力機制研究

文/肖嵐

一、引言

隨著國家經濟轉型發展和大眾旅游時代的到來,休閑度假式游憩方式受到旅游者的廣泛認可。 環城區域以其優越的區位條件、便利的交通條件和良好的生態環境,逐漸成為居民日常休閑度假的首選之地,由此出現越來越多的居民頻繁使用游憩場所、設施和公共空間,形成環城游憩帶。 實踐證明,由各個環城游憩地構成的環城游憩帶在優化城市資源配置、拓展城市旅游市場及統籌城市區域發展中均發揮著重要作用。 天津確定的“一帶三區九組團”旅游發展格局有效整合了城市中心豐富的人文旅游資源及城郊地區森林公園、 濕地公園及生態保護區等自然旅游資源,構建了天津環城游憩帶的雛形。 然而,目前尚存在資源雷同、功能缺失等問題,導致天津休閑游憩資源吸引力不足。 本文總結國內外理論依據、研究成果,分析天津環城游憩帶時空演變過程,進而由現象到本質探究其時空演變的動力機制,推動天津休閑游憩環境與社會經濟協同發展。

二、環城游憩帶理論綜述

環城游憩帶相關研究最早可追溯到美國得克薩斯大學學者蓋恩于1972 年提出的旅游圈環帶模式。 他根據旅游功能和特點差異性, 圍繞城市核心都市區劃分出四個環形帶狀區域,并對各區域的旅游功能及旅游吸引物、旅游設施和旅游活動的空間分布進行具體研究。 蓋恩的旅游圈環帶模式在之后的研究中得到廣泛應用,Weaver 結合加勒比小島特點為該地區構建同心圈層結構模型,按居民出行范圍分為專業旅游區、中央商務區、當地社區、度假區和農村周邊地區五個區域。 中國學者吳承忠通過對國外大都市郊區休閑及鄉村旅游發展狀況的分析,將蓋恩的旅游圈環帶模式修改為城市旅游帶、 近郊休閑與旅游帶、鄉村旅游帶和偏遠旅游帶。

而環城游憩的概念源于20 世紀80 年代初, 蘇聯地理學家普列奧布拉曾斯基通過建立地域游憩系統來描述旅游空間結構模式, 我國學者吳必虎等人完成其成果譯著, 進而結合以上研究首次提出環城游憩帶的概念并加以定義。 環城游憩帶(Recreational Belt Around Metropolis)以城市居民為主, 并拉動相當數量的外來旅游者參與的游憩活動以及支持這種活動的游憩設施和游憩土地利用,除部分發生于城市內部空間,更多地推向城市郊區,出現了環繞城市外圍、處于近郊鄉鎮景觀之中,與中心城市交通聯系便捷,具有觀光、休閑、度假、娛樂、教育等不同功能的土地利用構成的游憩活動空間。

三、數據來源與研究方法

對天津環城游憩帶的界定結合行政區劃法與道路環線劃分法,是將除和平區、南開區等市內六區以外的西青區、濱海新區、薊州區等10 個行政區作為環城區域,研究采集環城10 個區的休閑游憩地名稱,最終確定210 個游憩地作為待研究樣本,進一步分析其時空演變特征。 環城游憩地樣本數據主要通過檢索天津文化和旅游局、 各區政府網站, 查閱歷年 《天津統計年鑒》《中國旅游統計年鑒》及副本所涉及A 級旅游景點、公園綠地、游憩場所、文化和藝術場館等相關統計數據獲取, 同時參照天津電子地圖進行修正,為了保證樣本有效性,對超過3/4 的環城游憩地進行線上咨詢和實地調研。 根據天津旅游環城游憩地資源屬性和旅游活動主要類型, 將天津環城游憩地劃分為歷史文化類、主題游樂類、科普教育類、自然景觀類和休閑體驗類五種類型。

研究涉及1978—2021 年間天津環城游憩地總體變化特征和不同階段環城游憩地空間分布特征的分析,運用地理學研究中分析點空間格局特征和演化趨勢的最近鄰點指數、地理集中指數、點密度分析和標準差橢圓等理論方法進行定量分析, 結合ArcGIS10.8 軟件實現天津環城游憩帶時空演變特征可視化表達。

(一)最近鄰點指數

最近鄰點指數以隨機分布狀況為標準反映空間點分布模式類型, 具體通過計算研究區內任意點的最近鄰距離,繼而取最近鄰距離的均值得到。 計算方法為地理空間平均最近鄰距離與理論最近鄰距離之比。

其中, 平均最近鄰距離為每個點狀目標與其最近鄰點狀目標之間的歐氏距離r的平均值,理論最近鄰距離為隨機分布時的最近鄰距離。

式中,S為研究區域面積,n為研究區游憩地個數。 當NNI<1 時, 表明大量空間點相互接近, 屬于空間聚集模式;當NNI=1 時,表明空間點呈隨機分布狀態;當NNI>1時,表明空間點趨于離散型均勻分布狀態。

(二)平均城市中心距離

平均城市中心距離反映游憩地與城市中心的關聯關系。 平均城市中心距離的數學表達式如下:

式中,d表示研究區游憩地與城市中心的距離,n表示研究區游憩地的數量。

(三)回轉半徑法與空間分布曲線

回轉半徑法即以中心點為圓心作圓, 不斷變化半徑尺度,觀察要素點在不同半徑范圍內的分布狀況,進而發現要素在空間分布上的特征。 空間分布曲線在回轉半徑法所得數據基礎上,以距離為橫坐標,以特定階段某一距離上游憩地數量的百分比為縱坐標表示游憩地空間分布的差異性。

(四)核密度、分布重心與標準差橢圓

運用ArcGIS 空間統計分析工具進一步分析天津環城游憩地分布重心、標準差橢圓及點密度圖。 其中,分布重心和標準差橢圓總是偏向分布密度較大的區域, 二者體現天津環城游憩地空間分布方向的時空演變趨勢;核密度通過使用核函數根據點或折線要素計算每單位面積的量值得到, 以密度圖形式清晰反映研究區游憩地分布形態,識別游憩地集聚區。

四、天津環城游憩帶時空演變特征

(一)時間演變特征

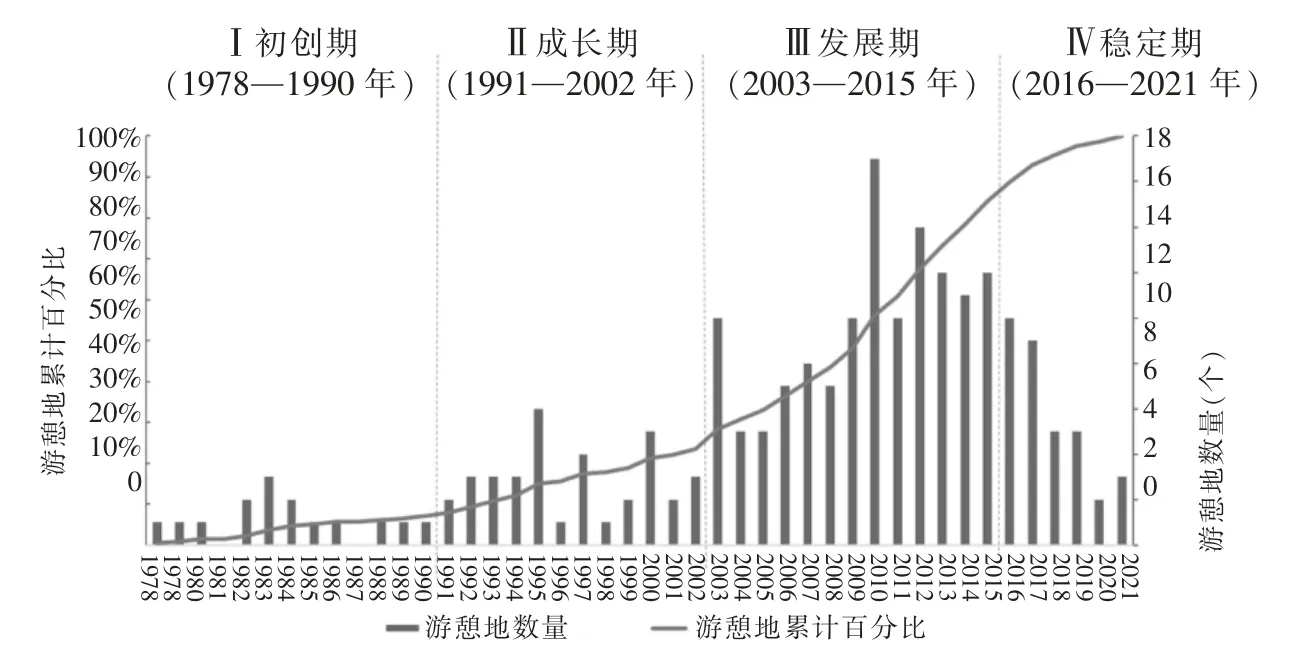

根據1978—2021 年天津環城游憩地數量及游憩地累計百分比統計數據特征分析, 結合旅游地生命周期理論對發展階段的闡述, 具體將天津環城游憩地發展的時間序列劃分為初創期、 成長期、 發展期和穩定期四個階段,如圖1。

圖1 天津環城游憩地時間演變特征圖

Ⅰ初創期(1978—1990 年)。 天津主要環城游憩地共14 個,以自然資源為主,總體數量較少,且發展速度緩慢。

Ⅱ成長期(1991—2002 年)。 天津環城游憩地在原有資源基礎上數量增加35 個,分布范圍逐漸向濱海新區及圍繞市中心人口聚集區域附近拓展,類型主要以公園、休閑度假區及歷史遺跡為主。

Ⅲ發展期(2003—2015 年)。 天津環城游憩地在這一時期快速增加120 余個,范圍涉及天津所有區縣,總體規模可觀,一大批主題公園、鄉村旅游、文化科教游憩地豐富了市民的休閑娛樂內容。

Ⅳ穩定期(2016—2021 年)。近幾年,天津在創建濱海宜居城市戰略下繼續完善城市功能,六年間新增34 個主要環城游憩地, 城市規劃中加大軌道交通與環城游憩地的空間接駁, 不斷拓展游憩地開放性公共休閑空間以滿足市民休閑和文化旅游需求。

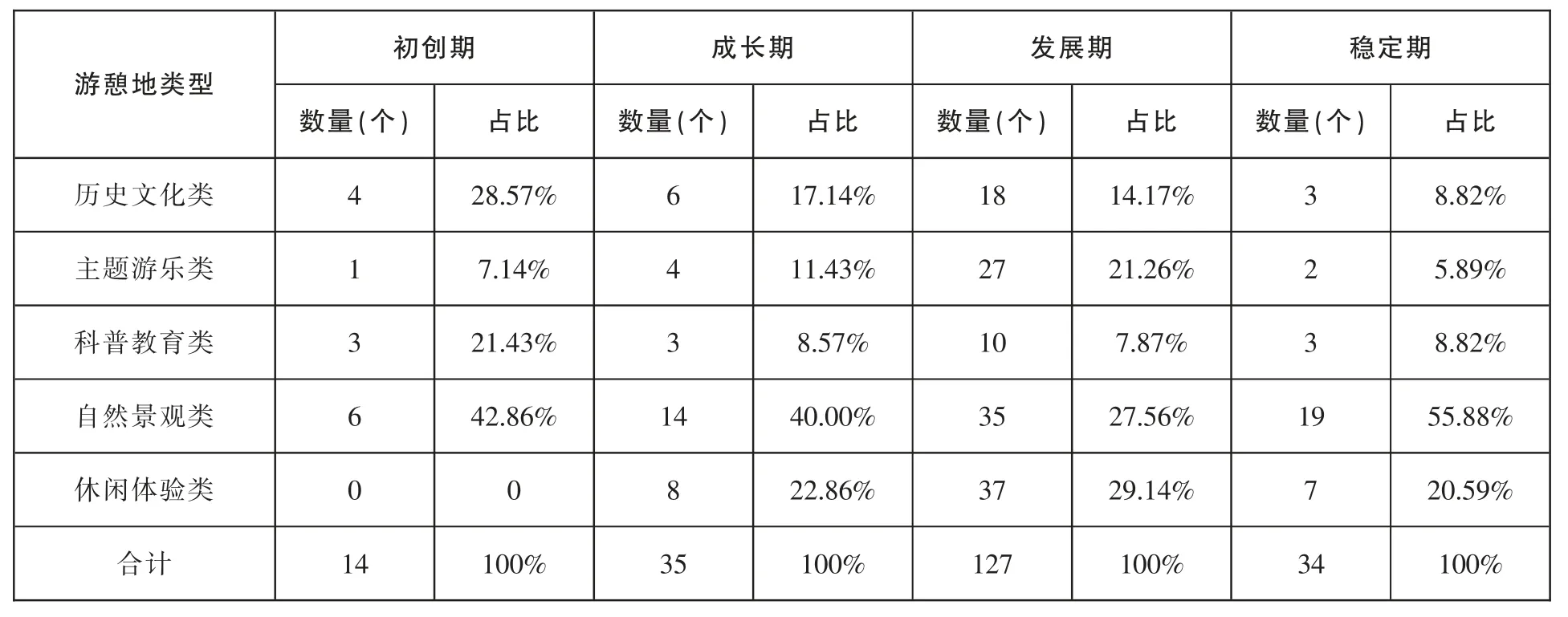

進一步分析各階段天津環城游憩地的類型分布發現,不同類型游憩地時間演變特征不盡相同,詳見表1。歷史文化類游憩地以文物古跡和歷史遺存形式存在, 隨時間推進數量雖有所增加, 但新增游憩地所占比重明顯降低,經歷了前三階段的開發、保護和深度開發,新的歷史文化旅游資源數量越來越少,開發空間減小;主題游樂類游憩地以主題公園和樂園形式存在,該類游憩地在初創期和成長期數量較少,發展期進入快速建設階段,基本滿足城市居民游憩需求,穩定期建設速度放緩;科普教育類游憩地主要包括圖書館、文博館和紀念館,該類游憩資源各階段新增數量較穩定,主要體現在建設規模的不斷升級。

表1 不同階段天津新增環城游憩地類型統計表

(二)空間演變特征

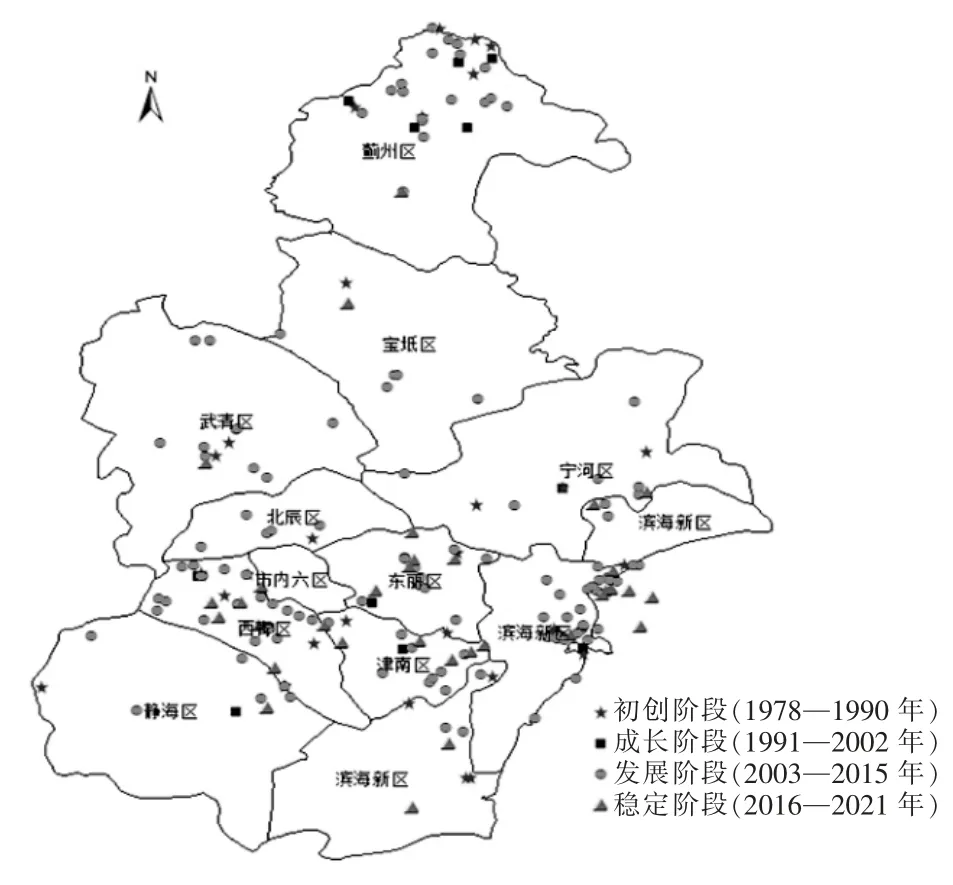

根據時間演變特征所確定的四個發展階段, 進一步分析天津環城游憩地各階段的空間分布狀況及空間特征。 如圖2 所示,天津環城游憩地分布在環城各區,數量存在差異, 但各階段游憩地建設在原有基礎上不斷趨于完善,整體分布均勻。 本文結合經濟發展水平及市內地理位置確定天津站為天津城市中心, 采取回轉半徑法以天津站為圓心, 分別以5km、10km、15km、20km 等半徑公差做同心圓, 觀察天津環城游憩地在不同半徑下的分布特征,最終確定以10km 為半徑公差,形成15 個環帶,統計各階段不同環帶的數量、 百分比及距離城市中心的平均距離。 統計數據顯示,天津環城游憩帶隨時間演變距城市中心的距離不斷縮短,從初創期的80.5km 縮短到穩定期的44.12km,具有明顯的內移特征,游憩地空間分布逐漸從資源主導型向需求主導型轉變。

圖2 天津環城游憩地空間分布圖

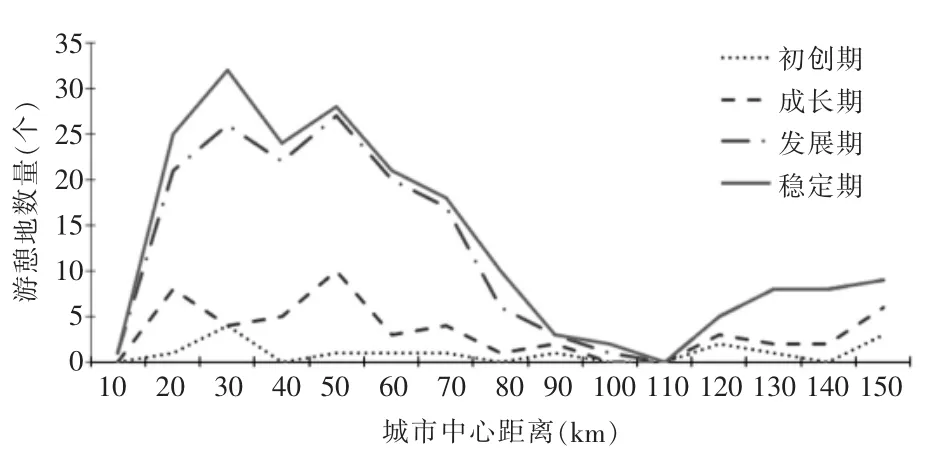

根據回轉半徑法所獲取的數據繪制天津各階段環城游憩地空間分布曲線, 體現游憩地空間距離與分布數量之間的關系,如圖3 所示。 天津環城游憩帶總體分布集中于距離城市中心20km~70km 以及120km~150km 的位置,各階段環城游憩帶建設不斷趨于完善。 初創期,游憩地數量較少,空間分布沒有表現出明顯的圈層效應。 而到成長期,天津游憩地分別在距離城市中心20km 和50km 處出現兩個圈層,呈現出雙環特征。 進入發展期,天津游憩帶的構建進入快速增長階段, 游憩地圍繞城市人口聚集區域全面建設,數量較前兩個時期明顯增加,同時在距離城市中心30km 和50km 處形成兩個明顯的圈層,由此確定了天津目前環城游憩帶的空間分布格局。 穩定期,受地域空間及市場需求作用,環城游憩地數量整體減少,各圈層趨于穩定,表明天津環城游憩帶的構建趨于成熟。

圖3 天津環城游憩地各階段空間分布曲線

本文運用Arcmap 繪制天津環城游憩地各階段的密度圖、 分布重心和標準差橢圓以反映游憩帶分布偏向的演變特征。 從分布重心的位置來看,天津環城游憩地四個階段的分布重心均偏向城市東南方向, 說明在天津行政區域內東南方向游憩地密度較大。 由標準差橢圓的形態和位置可看出, 各階段天津環城游憩地的標準差橢圓在不斷變化, 從初創期的狹長形逐漸演變為穩定期的寬圓形,且位置從城市偏北方向逐漸向東南方向移動,表明天津環城游憩地所覆蓋的范圍在不斷擴大, 距離中心城市越來越近,分布逐漸趨于均勻。

五、天津環城游憩帶時空演變動力機制

動力機制是引起系統狀態變化的一系列相互傳遞的動因。 通過對天津環城游憩帶演變過程中影響因素的分析,發現天津環城游憩帶時空演變是資源驅動機制、市場供需機制和政府調控機制共同作用的結果。

(一)資源驅動機制

資源稟賦是天津環城游憩帶時空格局形成的內在動力基礎。 天津擁有由盤山和渤海海岸帶構成的 “枕山面海”的自然山海風貌,以及海河五大支流構成的“九河下梢”的特色自然水系和“七十二沽”津沽水鄉風貌。

天津北部地區依托山地資源打造的盤山風景區、八仙山國家級自然保護區、 中上元古界國家自然保護區成為環城游憩地初創期的主要代表, 在旅游資源集聚效應作用下,成長期形成梨木臺、府君山公園等游憩地,發展期形成薊縣國家地質公園、薊縣溶洞、石龍峽風景區等游憩地,并逐漸向毛家峪、郭家溝等鄉村生態旅游度假地方向發展。

親水文化貫穿天津環城游憩帶構建的整個過程,通過舊時漕運興盛的津韻文化與現代科技發達的遠洋文化的結合,充分展示了天津新舊文化的延續。 在環城游憩帶構建中, 主要以海河為母體拓展河流保護區域形成生態旅游走廊和以歷史文化為主題的渤海休閑游憩地。

(二)市場供需機制

從需求角度而言, 天津自改革開放以來經濟穩步發展,恩格爾系數逐年降低,居民消費類型已經從最初的生存型消費發展成為享受型消費, 突出表現為居民對旅游及休閑游憩產品的消費支出不斷增加。 而閑暇時間的有限性和固定性在一定程度上限制了遠程出行需求, 近程游憩成為城市居民平時和周末閑暇的主要方式, 環城游憩地在此背景下不斷建成, 在豐富居民游憩選擇和提高游憩質量方面發揮重要作用。

從供給角度而言,市內六區游憩用地相對稀缺,而環城各區在生態環境和可開發空間方面都具有優勢。 隨著天津城市建設的整體推進, 規模型環城游憩帶將不斷增加,游憩地類型、質量均會更加與居民需求相契合。

(三)政府調控機制

天津環城游憩帶的發展與國家宏觀戰略和天津城市整體規劃密切相關。2005 年,濱海新區被納入國家發展戰略的總體布局;2014 年,京津冀協同發展的國家戰略布局從交通、 環保等多個方面全面推動天津與周邊地區的互動;《天津市城市總體規劃(2005—2020 年)》所確定的“一軸兩帶三區”規劃思路以資源分布特征為基礎,對中心城區與環城郊區進行統籌規劃;2018 年發布的《天津遠景發展戰略規劃》進一步深化了完善環城各區游憩功能,全面構建藍灣綠網的城市空間結構。

另一方面, 政府主導的重大節事活動也推動了天津環城游憩地數量的增長。 達沃斯經濟論壇、第十三屆全國運動會等重大賽事活動不僅提升了城市的知名度和吸引力, 同時對城市游憩地建設和游憩環境改善有較好的促進作用。

六、結論與討論

(一)結論

本研究以天津1978—2021 年間環城游憩帶作為研究對象,通過文獻檢索、訪談調研等方法收集資料,運用計量地理學理論方法及空間分析技術, 從時間和空間維度研究天津環城游憩帶的演變特征, 并探尋其演變的動力機制,得到如下結論:

第一,從時間維度上,天津環城游憩帶呈階段性演變特征。 根據游憩地數量及增長速度差異性進行劃分,天津環城游憩帶經歷了數量少規模小的初創期(1978—1990年)、穩定增長的成長期(1991—2002 年)、全面增長的發展期(2003—2015 年),目前環城游憩地數量基本滿足城市游憩需求,新建游憩地逐漸減少,進入穩定發展階段。隨著時間推進,不同類型的游憩地表現出各自演變特征,歷史文化類游憩地和科普教育類游憩地數量在整個發展階段增長均較緩慢, 主題游樂類游憩地在發展期內各區快速建設,數量基本滿足目前需求,自然景觀類游憩地和休閑體驗類游憩地從成長期開始較大規模增加, 且目前仍然是天津環城游憩帶建設的主要形式。

第二,從空間維度上,天津環城游憩帶呈非均質性分布特征。 根據空間分布曲線、標準差橢圓、點密度等方法分析天津游憩地空間結構演變方式可知, 從1978—2021年,天津游憩地的平均城市中心距離逐漸縮短,游憩地整體趨于由近到遠、由分散到集中的變化,游憩地分布重心由北向南遷移。 但在距離城市90km~120km 的區域游憩地數量偏少,與環城游憩地整體空間分布趨勢不符。 各類環城游憩地中,自然景觀類游憩地距城市中心距離最遠,歷史文化類游憩地和休閑體驗類游憩地平均距離城市中心為55km~65km, 科普教育類游憩地和主題游樂類游憩地整體位于距離城市中心35km~55km 的區位。 總體而言,各類環城游憩地隨階段演變距離城市越來越近,表現出明顯的內推趨勢。

第三,天津環城游憩帶時空演變是資源驅動機制、市場供需機制和政府調控機制共同作用的結果。 初創期環城游憩帶的自發形成主要表現為資源主導型, 且游憩地多以自然資源形式存在;進入成長期,在居民休閑游憩需求拉動和城市經濟轉型推動的共同作用下, 環城游憩帶數量平穩增長,空間分布逐漸向城市中心集聚;進入發展期后, 環城游憩帶的快速增長是政府調控與市場供需綜合作用的結果, 國家宏觀政策和城市總體規劃是該階段環城游憩帶構建的外在動力, 居民需求是環城游憩地增加的內在動力。

(二)討論

環城游憩帶是城市休閑游憩產業發展到一定階段的必然產物,未來其空間范圍也將不斷拓展。 隨著京津冀協同發展的不斷深入, 三地的環城游憩帶開始出現融合趨勢,不再局限于行政區劃。 后續研究中,可以適當將北京和河北的環城游憩地納入研究范圍之內, 綜合分析京津冀環城游憩帶的時空演變特征與相互影響機制, 助力京津冀城市群建設,實現區域游憩帶建設的協同合作效應。