以實踐育人 培養學生愛黨愛國愛社會主義情感

曹媛,天津市教育科學研究院課程教學研究中心,小語教研員,正高級教師。天津市杰出津門教師,首批“未來教育家行動計劃”入選學員,市學科帶頭人。中國教育學會小語教學專業委員會常務理事,天津市教育學會小語專業委員會理事長,天津師范大學特聘研究生指導教師。人教社統編小語教材培訓專家。

小學語文課程在推廣普及國家通用語言文字、增強凝聚力、鑄牢中華民族共同體意識,建立文化自信、培育時代新人,實現中華民族偉大復興等方面,具有不可替代的優勢,這也是加強語文課程思政建設的優勢。發揮這一優勢,抓好小學生思想政治情感的啟蒙引導,關鍵在于要遵循學生身心發展規律和核心素養形成的內在邏輯,將思政教育有機融入語文實踐活動之中,以生活為基礎、以學習主題為引領、以學習任務為載體、以指導學生將思想認識轉化為實際行動為目的,引導學生明確人生發展方向,從小樹立遠大理想,成長為德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。本文以六年級下冊第四單元整體教學為例,探討教師該如何抓住課堂教學主渠道,立足學生情感認知水平,設計與實施以“理想信念”為主題的語文實踐活動,在學生心中種下愛黨愛國愛社會主義的種子。

一、基于主題內容,明確單元教學目標的育人立意

加強小學生思想政治教育,落實立德樹人根本任務,教師要立足課程內容,透析與分析出語文知識與技能形成過程中蘊含的價值目標:一方面將價值目標滲透在學習知識、形成能力的過程與方法中;另一方面圍繞學習運用語言文字,設計適合學生認知水平發展的言語實踐活動,在學習活動中用社會主義核心價值觀濡染學生的心靈,突出文以載道、以文化人的育人導向,清晰、明確地體現教學目標的育人立意。

六年級下冊第四單元是由《古詩三首》《十六年前的回憶》《為人民服務》《董存瑞舍身炸暗堡》四篇課文和綜合性學習主題活動“奮斗的歷程”組合而成。教科書提示了“開展閱讀分享會”“制作小詩集”“寫一寫自己的心愿”三個綜合性學習活動,并提供了《毛主席在花山》《十里長街送總理》《飛奪瀘定橋》《獄中聯歡》《偉大的友誼》《囚歌》《春天的故事》等7篇閱讀材料。除三首古詩外,整個單元的10篇文章,或是老一輩無產階級革命家和革命英雄人物的代表性作品,或是反映他們生平事跡的傳記、故事和文學作品,從不同革命歷史階段展現革命領袖和革命英雄人物的崇高品質,歌頌革命先烈英勇無畏的犧牲精神。基于單元課程內容的編排,教師可將四篇課文的學習融入“奮斗的歷程”綜合性學習活動,以“理想信念”為學習主題,引導學生體會中國共產黨在馬克思主義引領下,忠實踐行初心使命、團結帶領全國各族人民進行艱苦卓絕的斗爭,感受不怕犧牲、英勇斗爭的偉大建黨精神,熱愛黨的領袖,擁護黨的領導,傳承革命精神,樹立崇高理想。

確立教學目標,要將“理想信念”融入閱讀與鑒賞、表達與交流的實踐活動主線中,凸顯實踐育人的特點。因此,結合單元語文要素“關注外貌、神態、言行的描寫,體會人物品質”“查閱相關資料,加深對課文的理解”“習作時,選擇適合的方式進行表達”等要求,教師可確定以下單元重點教學目標:1.閱讀本單元的課文及閱讀材料,運用學過的閱讀方法,如抓住關鍵句,關注外貌、神態、言行描寫和場景、細節描寫,查找相關資料等方法,深入理解課文,體會人物品質及文中蘊含的感情,初步懂得幸福生活是革命前輩浴血奮戰、艱苦奮斗換來的,生發出對革命領袖、革命家、英雄人物的崇敬之情。2.積極參加“閱讀分享會”“詩集交流會”“寫一寫自己的心愿”等主題活動,感悟革命英雄人物的愛國主義情懷和高尚品質,表達向英雄學習的意愿和行動,生發出對中國共產黨和中華人民共和國的樸素情感,增強民族自豪感。

二、圍繞目標的落實,加強語文實踐活動的結構化設計

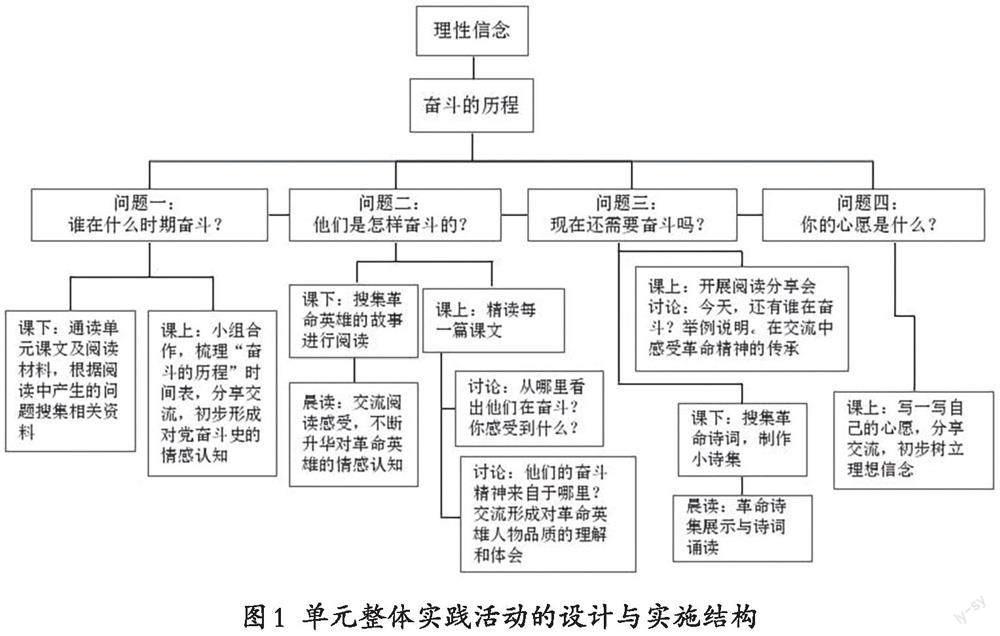

提高語文學習活動的有效性,提升課程的育人作用,教師就要將教學目標、學習內容、學生已有經驗、學習資源等統整、轉化為具體的學習任務,以任務驅動學生經歷自主探究的學習過程。圍繞“奮斗的歷程”,教師可以先組織學生提出想要探究的問題,如:誰在奮斗、為什么要奮斗、是在什么時期奮斗的、是怎樣奮斗的……然后,將問題進行歸納整理,梳理出問題的探究順序,形成四個探究性學習活動。采用課內外同步閱讀、課下查閱資料、課上分享交流相結合的方式開展學習活動,這樣既能保證綜合性學習活動的落實,又能在學習主題上與閱讀教學彼此相互支撐、相互促進。單元整體實踐活動的設計與實施結構,如圖1。

如圖顯示。活動一,圍繞“誰在什么時期奮斗”這一問題,教師引導學生通讀單元課文和閱讀材料,用表格、時間軸等方式梳理出中國共產黨在不同發展階段涌現出的革命英雄人物,初步感受中國共產黨波瀾壯闊的發展歷史。活動二,引導學生在精讀課文過程中,為解決“他們是怎樣奮斗的”問題,或抓住人物的外貌、神態、言行描寫,體會人物品質,或抓住關鍵語句,或查閱相關資料加深對課文的理解,問題解決的過程也是學生一次次感受英雄人物品質和英雄氣概的過程。活動三,引導學生在問題思辨中立足生活,通過拓展延伸閱讀,進一步豐富學生的情感認知,在比較、討論中逐步形成正確的價值觀。活動四,以寫心愿的方式,側重引導學生將對革命英雄人物的崇敬之情轉化為自己對美好生活的向往、并為之奮斗的志向。每一階段的探究活動,由淺入深地引導學生在豐富的閱讀活動中體會、感受革命者艱苦卓絕的奮斗精神,再通過表達與交流,將自己感受到的革命領袖、革命先烈偉大的精神世界和人格力量,通過思維重構、邏輯表達內化為對革命英雄的崇敬之情,以及熱愛中國共產黨的樸素情感。在單元整體的教學活動設計中,學生對中國共產黨、對國家熱愛的情感得以激發,不是靠教師的說教,而是融合在語文實踐活動中,以探究式沉浸體驗內化于心,外表于言、化于行。

三、加強知行情意合一,突出實踐育人的可視化路徑

語文實踐活動要從學生語文生活實際、認知年齡實際出發,創設豐富多樣的學習情境,設計富有挑戰性的學習任務,在自主、合作、探究的學習情境和實踐活動中,實現知行情意的合一。

例如:教師要求學生在預習時,通讀單元課文及閱讀材料提供的作品,搜集每個作品當中涉及的人物、事件等背景資料。課上,小組同學合作,結合搜集的資料,按照時間順序梳理作品中的事件或人物。完成這個學習任務,學生需要運用已有的閱讀經驗,如提取信息,找出文章的主要人物、時間、地點、事件等;抓關鍵語句,把握文章主要內容;根據任務需要搜集資料,補充認知的不足。學生完成時間、事件、人物的梳理,清晰呈現了中國共產黨在領導人民斗爭的不同時期涌現出的英雄人物,這也是我們黨發展的奮斗歷程。這個梳理過程在學生的情感認知上種下了一粒種子——了解黨、熱愛黨的情感。

課堂是育人的主渠道。在課堂學習中,教師要關注學生思想情感在語言實踐活動中的生成與升華。如:精讀《十六年前的回憶》,學生在通讀單元課文的時候,已大致了解了這篇課文的主要內容。我們可以設計兩個問題,引導學生在課堂上進行小組合作探究:

1.李大釗在當時是怎樣同敵人進行斗爭的?從文中舉例來說明。要求用合適的方式呈現探究的成果。

2.李大釗為什么在危險來臨的時候不肯離開北京?從文中找出依據或結合資料進行說明。

第一個問題,驅動學生關注文中描寫李大釗外貌、神態和言行的語句,結合場景和細節的描寫,通過聯想和想象李大釗同敵人斗爭的情形,體會李大釗的精神品質。“用合適的方式呈現探究的成果”這一要求,引導學生不僅要理解課文的主要內容,而且要進一步分析課文敘述順序的特點。通過分析與歸納,采用事情發展的線段圖形象地呈現出“被捕前、被捕時、被捕后”發生的事件,并在相應階段標注出描寫外貌、神態、言行的關鍵詞語,以及體現人物精神品質的詞語。在學習成果的分享交流中,學生不僅有思維的碰撞,還有對革命先驅的情感認知交流。

第二個問題,驅動學生進一步深入讀文,借助相關資料加深理解。“這里的工作多么重要。我哪能離開呢?”對這句話,學生最初是從文字意義上進行理解,認為李大釗是因為北京的工作非常重要,所以不肯離開。借助這樣一段資料:“為了保存革命力量,李大釗和中共北方區委由公開轉入地下,繼續領導北方的革命斗爭,并取得很大成績。在最危險的時候,僅北京一地,從1926年3月到1927年2月,中共黨員就由300多人發展到1000人以上。”學生經過討論認識到:斗爭這么危險,李大釗還不停地工作,不斷壯大革命隊伍。如果此時李大釗撤退,會讓很多人對革命失去信心。所以,李大釗選擇留下就等于選擇了——用犧牲自己來換取大眾對革命的信心。在“學習運用語言文字”的實踐活動中,學生運用講述、評析等方式交流自己的情感體驗,“理想信念”“頑強斗爭”“無私奉獻”等革命傳統精神濡染學生心靈,凸顯了語文實踐活動育人的價值意義。

四、融合讀寫實踐活動,將情感內化為精神追求

立足語文課程本位,堅持語文課程綜合性、實踐性的特點,把對革命精神的啟蒙教育滲透在閱讀與鑒賞、表達與交流、梳理與探究的實踐活動之中,思想情感的教育才有生機與活力。在完成單元整體教學設計的前三個探究活動基礎上,教師可用“寫心愿”的方式,引導學生立足“自我”,完成由“他”到“我”的情感轉換。學生通過閱讀、講述革命領袖、革命英雄的故事,跟隨革命先輩奮斗的歷程,感受先輩的革命精神,有了一定的情感積累,此時引導學生在“寫心愿”中表達對革命先輩的敬仰,表達自己所受到的精神感召而產生的美好心愿,是教師引導學生“寫心愿”的側重點。

我們看教科書中的提示:當一名好老師,表達的心愿是什么?是希望為國家的教育事業作貢獻。坐上動車到寶島臺灣看看,表達的心愿是什么?是希望祖國早日統一。關于家庭的心愿,希望奶奶的病趕快好起來,是表達孝心,百善孝為先,這是我們中華民族優秀的傳統文化,子孫孝家和睦,家和萬事興,這也是對美好生活的向往。結合教科書的提示,教師首先引導學生理解這些心愿的意義,拓展學生的思路。其次,引導學生想想自己有哪些心愿,發掘自己美好心愿的意義所在,選擇合適的表達方式將自己在本次綜合性學習活動中感受到的革命精神,通過語言文字內化為自己的精神追求。

由感悟革命領袖和革命英雄人物的高尚品質到表達自己的心愿,這實際是學生將感悟內化于心,提升自我認識,進行自省,豐富自己思想,將理想信念內化于心的過程,彰顯了語文課程的育人功能。

(柳艷芳)