聚焦核心問題,激活學生思維,讓學習真正發生

劉雅賢

一、對“核心問題”的初探與理解

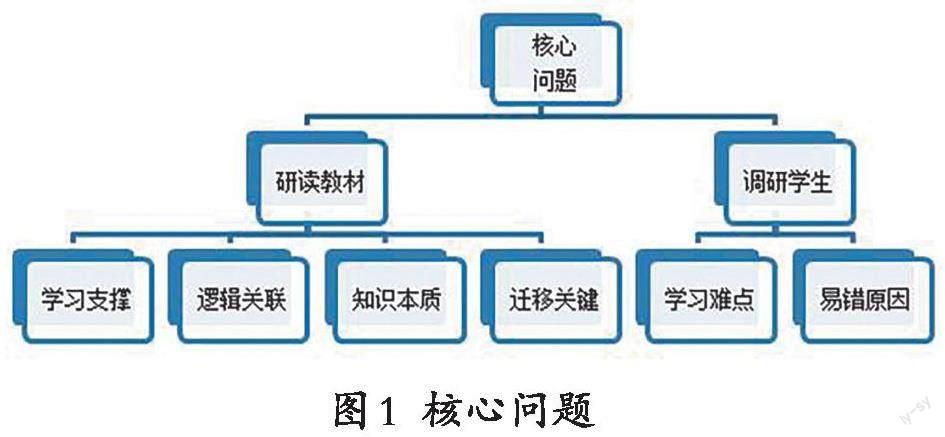

2022年4月新版課標頒布以來,“讓核心素養落地”成為課堂教學研究的新方向。教育科研工作者鄭毓信教授指出:“核心問題”起著“引領”與“驅動”的雙重作用。制定核心問題,要吃透“兩頭”——即“吃透教材”和“吃透學生”。第一,針對學習內容研讀教材,結合教學重點、難點確定邏輯關聯、遷移關鍵、學習支撐、知識本質等;第二,針對學生情況進行調研,了解學生已有的知識經驗、學習困擾、易錯原因等(具體見圖1)。在研讀教材、調研學生的基礎上,教師制定出一節課要解決的一個核心問題或一節課分為幾個板塊對應解決的幾個核心問題,最終把探究知識最本質、最核心問題的自由還給學生。

圖1 核心問題

二、“乘法分配律”的教學實踐

(一)“核心問題”的確立

1.深入研讀教材。

乘法分配律是人教版四年級下冊簡便運算單元內容。在此之前,學生已經掌握了加法、乘法的交換律、結合律,因為只針對一種運算,學生很少混淆。乘法分配律是最后一個運算律,本質是溝通乘、加兩種運算,完善學生對運算律的認識。小學生建立分配律概念不是一件容易事,其一從結構上看與乘法結合律相似,容易受到干擾,如常常會出現“(25+7)×4=25×4×25×7”的現象;其二提偶式學習的影響,即從相同的結果入手,通過比較相同類型的等式,進而推出乘法分配律,學生獲得的是“對號入座”的操作方法,而非思維力的提升。忽視算理理解與解釋,導致學生短時記憶容易遺忘。

2.調研學生可知。

乘法交換律、結合律掌握比較好,學習乘法分配律,可能會產生負遷移,與其相互干擾;單價、數量、總價三量關系比較清晰,三量關系是理解與解釋乘法分配律的原型;乘法運算的意義已經學過,只有個別學生能夠調出已有經驗理解算式進行運算。

3.“核心問題”的制定。

基于教材研讀、學情調研,確定“乘法分配律的來龍去脈是什么”為核心問題,分為5個板塊呼應核心問題:(1)乘法與加法之間存在什么運算規律?(2)在乘法的情境下解決問題能發現什么規律?(3)脫離具體情境能證明“分與合”相等嗎?(4)乘法分配律的本質是什么?(5)乘法分配律與舊知識有聯系嗎?

(二)教學實踐

1.板塊1——乘法與加法之間存在什么運算規律?

教師出示復習題目讓學生自主填空,接著提出問題:加法和乘法之間有什么運算規律?同學們準備怎么研究?

意圖:提醒學生以前所學是同一種運算之間的規律。此時拋出“加法和乘法之間的運算有什么規律”,打破已有的認知平衡,此板塊設計具有培植內驅力的作用。

2.板塊2——在乘法的情境下解決問題能發現什么規律?

(1)現實模型中存在的規律。教師出示問題:爸爸媽媽的房間想刷成粉色,明明的房間想刷成藍色,藍色油漆需要3桶,粉色油漆需要5桶,每桶油漆90元。一共要花多少元?

學生得出:(5+3)×90=5×90+3×90。教師引導學生從兩個角度說一說算式的意義:第一個算式表示一共用8桶,再求8桶的總價錢,即8個90;第二個算式表示5桶油漆加上3桶油漆的價錢,即5個90加3個90。

意圖:借助單價、數量、總價的數量關系,對分配律的原型“分與合”作出合理的解釋。這種指向現實模型的理解,有助于激活學生思維,為一般性表達積累經驗。

(2)幾何模型中存在的規律。一個例題不利于學生發現一般規律,教師再次出示問題:長方形長20米,寬12米,如果寬不變,長增加5米,現在長方形的面積是多少平方米?

學生得出:(20+5)×12=20×12+5×12。借助直觀幾何圖形,分別求兩個長方形面積再求和,或看作一個長方形求面積。

意圖:從幾何意義中再次感知“分與合”,對分配律的一般性表達有了充分的積累。

3.板塊3——脫離具體情境能證明“分與合”相等嗎?

(1)脫離現實情境、幾何意義,不計算證明相等。教師指導學生聯系乘法意義推導“(40+30)×2=40×2+30×2”,證明過程如下:①(40+30)+(40+30)……實際意義;②(40+40)+(30+30)……交換律、結合律;③ 40×2+30×2……乘法意義。

(2)利用剛剛獲得的代數推理經驗,不計算證明“(5+3)×90=5×90+3×90”相等。

意圖:脫離了實際的問題情境、幾何直觀,學生想要證明這是一個需要深度思考的問題,再一次激活學生的思維,利用代數推理去除現實情境推理中對“分與合”的抽象。

4.板塊4——乘法分配律的本質是什么?

教師出示三組等式:(40+30)×2=40×2+30×2,(5+3)×90=5×90+3×90,(20+5)×12=20×12+5×12。

(1)提出問題:三組算式左右兩邊有什么不同?再次比較“合與分”兩種方法。

意圖:從結構上定義“合與分”對應“加乘與乘加”,揭示乘法分配律的本質是乘法對加法的分配。

(2)提出問題:你能不能寫出一個式子,表示這個乘法對加法分配的規律?

意圖:學生自主表達用怎樣的數來代替表示一般規律,從文字抽象出字母表示,幫助學生體會符號語言、幾何直觀簡潔概括的作用,對于乘法分配律的理解達到融會貫通的目的。

5.板塊5——乘法分配律與舊知識有聯系嗎?

(1)教師引導學生思考長方形周長、多位數乘法,例如:(長+寬)×2可以看作加乘結構,把乘法分配給加法轉化為乘加結構,即是長×2+寬×2。

(2)教師引導學生猜想:乘法對減法能夠分配嗎?指導學生證明,結論如下:(100-3)×2=(100-3)+(100-3)=(100+100)-(3+3)=100×2-3×2。

意圖:聯系舊知解釋應用,啟發學生融會貫通,完整地展示乘法分配律的來朧去脈。

三、我的思考

新課程標準提出,讓學生經歷核心知識的再建構,讓學習真正發生。基于這樣的理念,本節課教學設計從學生角度出發,立足全局,確立核心問題“乘法分配律的來龍去脈”,充分體現了鄭毓信教授所提倡的教學三要素——圍繞理解知識內涵“是什么”、深度學習高階思維“為什么”、知識關聯“能怎么”三個維度,引領學生深度學習。

1.核心問題在設計上力求“以小見大”。

當學生已經初步感知乘法分配律的原型“分與合”后,教師提出問題:脫離現實情境、幾何意義,不計算能證明它們相等嗎?教師的問題少而精,留給學生的探索時間充裕、探索機會多、思考空間大,所以學生的思維逐步走向深入。

2.核心問題在設計上力求以“問題串”的形式呈現。

上課伊始,教師提出問題:“加法和乘法之間有什么運算規律?同學們準備怎么研究?”借助這個問題串,打破學生已有經驗,迫使他們去猜想。此刻,學生的思維已被激活,真正的學習即將開始。

3.核心問題設計力求融入動態情境。

教師引導學生充分認識到乘法分配律的本質,并進一步提出問題:乘法分配律有用嗎?在動態中呈現了分配律的前因后果,促進知識結構化。

4.核心問題設計力求建立在學生思維的生長點上。

這既是學生認知的起點,也是知識本身的邏輯點。當學生通過比較發現乘加與加乘運算的規律,教師再次提出深度思考的問題:你能不能寫出一個式子,表示乘法對加法分配的規律?學生在自己的已知世界里對未知的創造就是創造,指向高階思維。

“乘法分配律”只是眾多數學問題中的一例,多個這樣的例題構成小學數學的知識體系,這個知識體系是核心素養落地生根開花結果的重要載體。作為一線教師,要研讀教材、更新觀念,以核心問題為導向,驅動學生思維,幫助學生經歷屬于他們自己的小型社會的創造,讓學習真正發生。

(柳艷芳)