首鋼制氧廠南片區更新改造

周虹宇

隨著我國城鎮化進程加速,城市建設日新月異,城市發展由“增量擴張”轉向“存量更新”。基于此背景,借助冬奧舉辦契機,首鋼制氧廠南片區實現了功能轉型,采用“織補”“縫合”的設計手法,延續工業記憶,實現場地激活,使場地重獲新生。

城市更新;工業記憶;場地激活

1 項目背景

首鋼集團是華北地區最早的鋼鐵企業之一,擁有先進的技術,開創過眾多“第一”,在煉鋼史上占有重要地位。2022年4月8日,首鋼新廠區搬遷至河北省唐山市曹妃甸區。首鋼老廠區位于北京市石景山區,整個園區占地面積863hm2,是北京市最大的工業遺址區,其后續的更新轉型對城市發展具有重要意義。2016年北京冬奧組委入駐首鋼園區,為其功能重組帶來了新機遇。

制氧廠南片區位于首鋼園區南側門戶,其南側為長安街西延線,北側為冬奧滑雪大跳臺,西側為永定河,與“三高爐遺址”隔岸相望,具有得天獨厚的景觀資源和地理優勢(見圖1)。

1 首鋼園區環境(圖片來源:根本堂建筑攝影)

項目順應首鋼園區的整體定位——冬奧公園,根據自身所處位置及實際需求更新發展,充分利用場地景觀資源與地理優勢,重新激活原有工業遺產,打造“首鋼名片”。地塊擬建功能為高端辦公、配套商業,包括2000m2大型演播廳及800,400m2中小型演播廳,演播廳在賽時承擔冬奧賽事轉播功能。

2 場地現狀

場地呈東西向窄長狀,地塊內保留多處工業建筑(見圖2)。其中1.6萬制氧廠房、3350車間內部結構及綠色外墻均保留完好,具有較高的“記憶價值”,對其更新改造后將重新投入使用;煙囪及氮氣車間留存的部分外墻面將作為建筑構件或景觀的“點綴”;將無保留價值的看臺拆除。

2 遺存的工業建筑(圖片來源:筑境設計)2a1.6萬制氧廠房2b3350車間

3 規劃骨骼

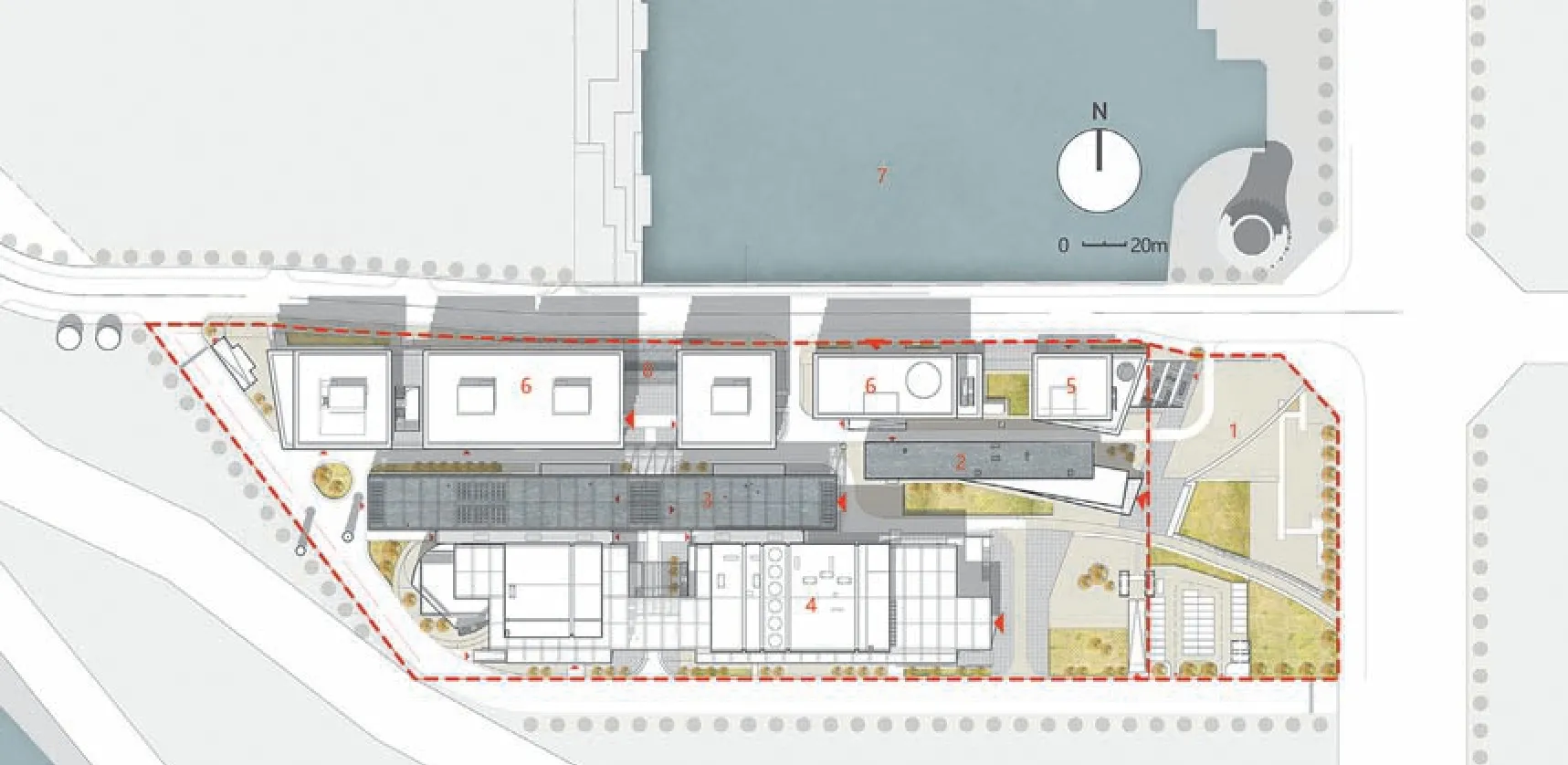

基于總體規劃梳理城市及場地脈絡,順應北京城市方正端莊的氣質,“織補”原有建筑肌理。工業建筑將狹長的場地劃分為南北2段,北側鄰湖,景觀資源豐富;南側鄰街,宜作為建筑形象展示面。因此在場地北側觀景區設置辦公建筑;在南側設置演播廳以展現現代大氣的建筑形象,且有利于人流集散;在東側設置入口廣場,以豐富的空間引導人流進入場地(見圖3)。

1 、入口廣場 2、1.6萬制氧廠房(保留) 3、3350車間(保留) 4、演播廳 5、餐飲 6、辦公區 7、群明湖 8、氮氣車間片墻(保留)3 首鋼制氧廠南片區總平面(圖片來源:筑境設計)

空間塑造上以簡明的幾何形體限定場地,將勻質的正方形與非勻質的長方形組合,通過斜向平臺與圓弧狀片墻打破理性空間,為方正的場地注入活力。場地入口處通過留白形成公共活動廣場,以工業建筑遺存為廣場背景,喚醒舊工業時代的記憶。打通建筑中部,通過屋頂桁架和架空平臺限定空間,形成視線通廊(見圖4)。采用滲透的手法使場地與石景山、群明湖及城市道路產生聯系,建筑的滲透一方面指路徑的穿越,即物理意義的滲透;另一方面指視線的流通,利用高透光率材料與模糊的空間實現。通過空間視線流通實現“城市-場地-景觀”的串聯。

4 功能重組

充分尊重原有場地肌理,采用“織補”“縫合”的設計手法,延續工業建筑風貌,打造簡潔現代的建筑立面。

4.1 1.6萬制氧廠房更新——企業展示館

1.6萬制氧廠房作為企業展示館使用,賽時可舉辦奧運相關展覽,深入介紹奧運歷史,傳播奧運文化,傳承奧運精神;賽后作為企業文化展示及品牌宣傳的場所。

1.6萬制氧廠房寬13m,進深79.6m,層高17m,門式桁架結構和綠色外墻均保存完整。設計拆除外墻,保留具有工業特色的桁架結構,并對其進行加固形成穩定的結構體系。建筑外墻采用混凝土板,局部鑲嵌玻璃,整體形象現代典雅。原有廠房加建為3層展覽空間,新建玻璃體作為通高門廳與原有廠房進行銜接,在門廳空間設置直通3層的大臺階,將參觀人流引入上層空間。門廳內裸露具有工業特色的桁架結構,隨著太陽方向的改變形成豐富的光影變化,時間與空間產生疊加,參觀者在前行中感知到疊加在建筑中的“工業記憶”,通過記憶喚醒建筑的生命力(見圖5,6)。

5 改造后的1.6萬制氧廠房(圖片來源:根本堂建筑攝影)

6 1.6萬制氧廠房門廳(圖片來源:根本堂建筑攝影)

4.2 3350車間更新加建——騰訊演藝中心

騰訊演藝中心包括2個部分,由3350車間舊廠房改造的演播廳附屬服務及辦公用房,和舊廠房南側新建的演播廳。3350車間加建為4層,1~2層為化妝室、接待室等演播廳附屬服務用房,3層為會議室,4層為開敞式辦公區。保留原有結構并對其進行加固,新建結構與原有結構脫開,樓板搭接于新的梁柱上,保留具有特色的桁架結構、門頭及綠色外墻,通過舊建筑的“歲月價值”喚醒人內心的歷史記憶。舊廠房南側新建建筑采用“重復”設計手法,復刻原有6m柱跨桁架結構,通過延續具有工業氣質的立面與舊廠房相融合(見圖7)。采用玻璃、混凝土、金屬等建筑材料,金屬桁架與玻璃體結合作為演播廳的入口門廳及側廳,3個混凝土盒子分別為大、中、小型演播廳,并嵌入金屬桁架。厚實的混凝土墻面既滿足了演播廳的隔聲需求,又降低了工程造價,其通過立面質感及細致的分割呈現豐富的細節,與玻璃廊道形成虛實對比,以謙虛的姿態融入金屬構架,使擴建區在氣質上與改造區保持協調。騰訊演藝中心拆除部分外墻,裸露的屋頂結構及建筑中部鏤空區域打開城市與場地的視線通廊。建筑外墻圍合出室外庭院,結合2層平臺形成豐富的公共活動空間(見圖8)。西側設置圓弧形片墻,為方正有序的建筑帶來了活力(見圖9)。立面鑲嵌斜向燈槽,夜間的演播廳在長安街北側熠熠生輝(見圖10)。

7 3350 車間新建演播廳(圖片來源:根本堂建筑攝影)

8 3350 車間室外庭院(圖片來源:根本堂建筑攝影)

9 3350 車間圓弧形片墻(圖片來源:根本堂建筑攝影)

10 3350 車間演播廳夜景(圖片來源:根本堂建筑攝影)

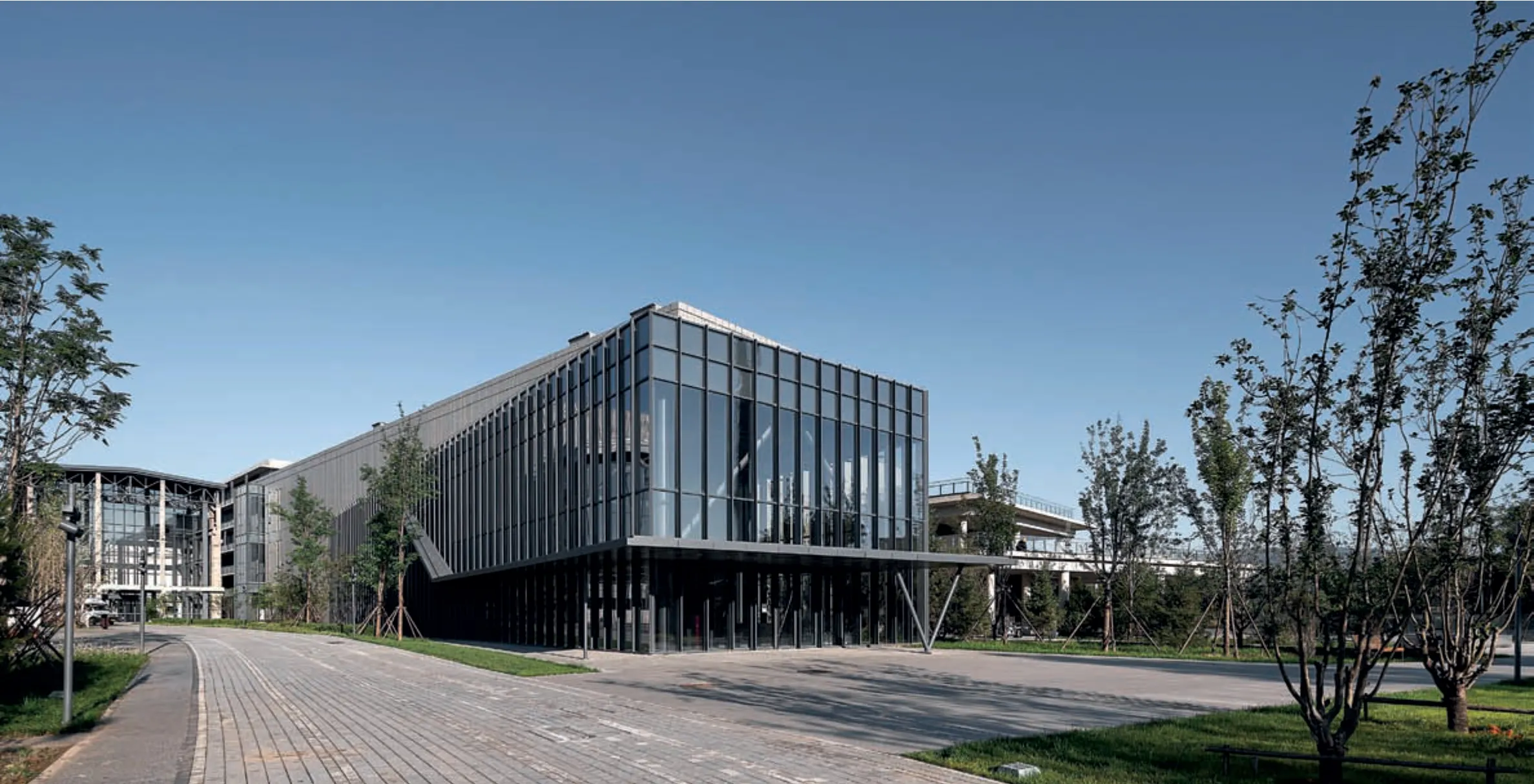

4.3 新建辦公區

場地北側鄰群明湖區域為新建辦公區,包括2層餐飲建筑及6層辦公建筑組團,保留的氮氣車間墻體作為建筑構件與新建辦公區相結合。2層餐飲建筑位于場地入口處,通過退臺消解體量并豐富入口空間。新建辦公區占據了絕佳的觀景位置,通過大面積玻璃、平臺、檐廊為入駐的企業提供室內外觀景空間,立面現代典雅,空間開放而豐富(見圖11)。

11 新建辦公建筑立面(圖片來源:根本堂建筑攝影)

新建區域一方面需與舊工業建筑對話,另一方面需與周邊場地產生連接,呼應水、山等景觀元素,其順應場地肌理,通過斜向平臺活躍方正的布局。低調而質樸的混凝土與南側舊建筑相協調,建筑立面引入傳統建筑中的“屋檐”元素,以深遠的挑檐為內部觀景者打造無限延展的空間,形成“空-虛-實”3個層次。層層疊起的“檐”拉伸了觀景者的視線,在建筑內部遠眺石景山和群明湖,感受“遠山如黛、近水含煙”。為有效組織建筑排水,在延伸的挑檐上設置金屬鏈條,將雨水排入地面排水溝(見圖12)。金屬鏈條外設置遮擋的紗簾,錯動的紗簾豐富了立面細節,成為建筑立面的點綴。

12 排水鏈(圖片來源:根本堂建筑攝影)

辦公建筑通過平臺進行串聯,每層設置室外觀景空間,使建筑與景觀相融合。2層餐飲建筑結合下沉廣場設計,通過鏤空區域與上層平臺形成空間串聯(見圖13)。底層玻璃后退,以柱子界定空間,參觀者位于入口廣場只見“檐”和“柱”,墻體層次逐漸模糊。多層次空間為使用者提供了交流、休憩、觀景等活動場所,并使建筑與場地景觀形成詩意的連接。

13 入口下沉廣場(圖片來源:根本堂建筑攝影)

5 結語

城市如同完整的生命體,以街道為骨骼,以建筑為細胞,任何片區的更新發展均能給城市帶來新的機遇。項目尊重地域文化,力求彰顯其獨特的地域性,采用“織補”“縫合”的設計手法,以基地現狀保留建筑為骨骼,梳理場地脈絡,順應原有建筑肌理,合理植入新的功能體量,使新舊建筑融為一體,激發場地活力,提高所在片區的商業價值與文化價值,打造城市名片。