經典與潮流結合、藝術與科技融合

于海洋 秦佳 趙可恒

[ 摘要] 文創產品因其所包含的文化傳播與實用產品的雙重屬性,不僅是一種適合承載口述和表演類非物質文化遺產的內涵精髓的媒介,更可以將這些非遺的藝術特色以更具有趣味性、觀賞性與互動性的方式,通過與產品實體相結合的形式呈現出來。從而,對于此類非物質文化遺產的保護與發展方式,可不僅限于數字化的影音資料保存,更可以通過精心構思的文創產品設計來增強其文化內涵和對受眾的吸引力。文章以昆曲非遺文創產品設計為例,在介紹相關設計作品案例構思的過程中,展示了“經典與潮流結合”“藝術與科技融合”的思路與方法,通過文創產品創新設計來推廣和發展非遺文化。

[ 關鍵詞] 非遺;文創產品;藝科融合;昆曲;盲盒;潮玩

[ 項目名稱] 江蘇高校哲學社會科學研究基金項目“江蘇非遺文創產品的藝科融合創新設計研究”(項目編號:2020SJA1260)。

口述和表演類非遺是人類珍貴的歷史文化遺產中的重要種類之一。當前,對此類非遺的保護與發展主要是通過數字化的影音資料形式進行保存,以及通過網絡等新媒體進行傳播。但在信息爆炸的時代,公眾很難注意到各類距離他們比較“遙遠”的非遺項目,所以也很少有人會主動通過網絡去搜索相關信息。因此,上述方式更多的是實現了對此類非遺的保存與保護,但很難實現對其的進一步推廣與發展。

對于那些具有較高文化與歷史價值,能充分體現中華民族的藝術成就,可以提升民族文化自豪感的經典非遺項目,我們應該結合時代發展的特點,主動尋找推廣與發展非遺項目更有效的途徑和方式。至今已有600 多年歷史,被稱為“百戲之祖,百戲之師”的昆曲,正是值得我們推廣和發展的經典非遺項目之一。

一、昆曲:傳承600余年的非遺代表作

聯合國教科文組織自2001 年起每隔兩年宣布一次“人類口述和非物質遺產代表作”,一般有入選項目的國家每次最多也只會被確認一個項目。其評選標準主要有兩個:一是要具有杰出的文化代表性,對有關群體和文化多樣性要有特殊的價值;二是需要有被保護的緊迫性,特別是因某些原因而缺乏保護,即將消失的文化藝術形式。而在2001 年5 月18 日宣布的第一批代表名單中,中國作為首次入選的19 個國家之一,其入選項目正是“昆曲藝術”。可見,昆曲之于中國,其杰出的文化代表性與價值是不言而喻的,需要保護的迫切性也是非常高的。

昆曲藝術雖然是源自元朝末年蘇州昆山地區的昆山腔,但隨著京杭運河的貫通,很早就融入了大運河沿線的眾多文化變遷之中。在之后的發展歷史中,昆曲也不斷發生改革、演變和融合,到了清朝康熙年間,昆曲已經是影響全國的大劇種了。昆曲表演的藝術流派也在具有代表性的“浙昆”“北昆”基礎之上發展出其他區域的新流派,如“徽昆”“贛昆”“湘昆”“川昆”等。昆曲更是哺育和滋養了許多地方劇種,如川劇、越劇、滇劇、湘劇、桂劇、晉劇、閩劇、邕劇、贛劇、蒲劇、婺劇、上黨戲和廣東粵劇等。昆曲在漫長的演變歷程中歷經了滄桑和沉浮,目前已經成為各大戲曲劇種研究中的“活化石”,因此也是值得我們重點繼承和發揚的戲曲藝術劇種。

縱觀昆曲藝術的發展演變史,可以發現為了迎合不斷出現的新觀眾的口味,讓昆曲的受眾群體更為廣泛,各地的昆班演員們通過相互交流,將南北各地方戲劇的特色匯聚在昆曲表演中,并不斷積極吸收各地域的戲曲、音樂和說唱藝術的表演特點。可見,昆曲曾經具有旺盛生命力的原因正是其能夠順應時代發展,面向市場需求,包容性地不斷進行融合、變革和創新。

因此,運用現代設計思維積極尋找當下文化市場的熱點,使昆曲中的經典藝術內核與當前市場的潮流結合,同時借助科技手段,更有效地呈現出昆曲的藝術特色,是符合昆曲自身蘊含的創新基因的,同樣也是順應歷史趨勢的,是對昆曲非遺文化的一種有效繼承與發揚。而若論近兩年最熱的潮流產品,自當是盲盒莫屬。

二、盲盒:充滿吸引力的當代潮玩

若說文創產品盲盒的雛形,應該是源自日本的福袋和各種形式的扭蛋類產品。在中國,潮玩工作室和獨立設計師是在2005 年開始出現,文化潮流公司則在2010 年開始出現,之后網上出現的52toys、葩趣等平臺則進一步推動了文創IP 型潮玩在國內的快速增長。中國的盲盒經濟,經歷過十余年的發展和逐漸積累,到了2019 年的“盲盒元年”,則迎來了爆發式的增長。

到了近段時間,盲盒更是成為當下最潮流的文化產品,目前幾乎已經是每家文創店必售的商品。現在無論是網上電商還是實體店,都隨處可見盲盒的身影。一些知名品牌的商家如麥當勞、迪士尼、宜家、星巴克等都在營銷中引入了盲盒。而其他專門針對盲盒市場的公司也發展迅速,如“泡泡瑪特”“19 八3”等。

瑞幸咖啡最近推出的“遇見昊然”系列盲盒周邊新品,在首發當日,因為官方銷售平臺上短時間內涌入大量訂單,導致服務器一度陷入崩潰,可見其火爆程度。名創優品啟動的“盲盒節”中,將盲盒形式拓展到更多的品類,包括零食、美妝、家居用品等,可見盲盒形式可以與很多類型的產品相結合,而非遺文創類產品顯然是非常適合的種類之一。故宮淘寶首次將故宮IP 與盲盒結合的產品,是一套貓祥瑞盲盒,包含十個基礎款與兩個隱藏款,這套產品的設計是以其最暢銷的貓形象為基礎,融入獅子、鳳凰、天馬等故宮文物元素,進行了IP 形象的創意設計,每個形象都象征著不同的吉祥寓意。這一故宮淘寶文創設計思路,是非常值得我們在進行昆曲人物IP 形象提取和對應文創產品設計時借鑒的。

要理解盲盒的魅力,可以從兩個方面思考。一是盲盒本身所包含的產品,主要是各種玩具、模型等,而這些往往都是具有各種文化含義的IP 形象,對接受和喜愛這些形象的人來說自然具有吸引力,從這一角度理解,盲盒是一種文創產品。二是盲盒在購買時是看不到里面產品的,獲得哪些款式是具有運氣成分的,獲得一些稀少隱藏款的動力會引發消費者更多的購買行為,這是運用消費心理原理,從這一角度理解,盲盒則是一種營銷方式。顯然,如果以昆曲人物IP 為基礎設計的文創產品,能夠借助盲盒的這兩個魅力進行推廣的話,將大幅提升消費者,尤其是青年群體的關注度。這正是運用設計創新思維,促進昆曲藝術的傳承和發展,煥發其新生命力的一種有效手段。

三、文創人偶:昆曲與盲盒的結合

經過前文分析可以確定,從經典昆曲曲目中提取的人物原型,進行創意人偶造型設計,然后再結合盲盒這種包裝形式進行推廣,是一種非常值得嘗試的,能夠展現昆曲藝術特色,從而對其進行傳承的創新發展方式。因此,本課題中嘗試進行了一套相關文創產品的設計。

本設計中的IP 選自經典曲目《琵琶記》,這是元末明初高明的作品,這一作品自誕生之日起就備受青睞,歷代藝人文人從舞臺到文本都傾注心血不斷改進。

特別是《琵琶記》開始以折子戲形式在舞臺上演出之后,就成為演出最多最繁盛的作品,因此被稱為“南戲之祖”。本次設計的文創人偶作品選取了劇中最主要的七個角色:蔡伯喈、趙五娘、蔡婆、張太公、惜春、蔡公和牛小姐。其造型采用Q 版人偶的形式進行設計,服飾借鑒了《審音鑒古錄》中關于服裝的記錄,具體造型形象如圖1 所示。

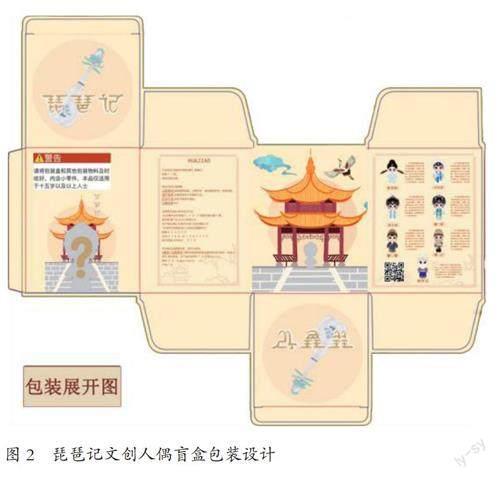

人偶設計的特色還在于七個人物剛好對應著生、旦、凈、末、丑、外和貼七種戲曲行當,人偶外包裝采用盲盒設計,內部有人物介紹卡,介紹了對應人物及所屬行當,掃二維碼還可以進一步了解更詳細的劇情和人物信息,以及經典唱段介紹。這樣既能發揮前文所述盲盒增強產品吸引力的作用,又能讓購買者拿到產品后可以進一步詳細了解更多信息,增加其對昆曲藝術的了解。盲盒的包裝設計如圖2 所示。

以上是此文創產品的基本設計部分,但僅此市場吸引力可能還不足,因此接下來就需要科技來助力了。

四、趣味交互:文創產品中的藝科融合

在當前科技快速發展的時代背景下,先進技術的應用是文創產品設計發展的必然趨勢,藝科融合也將是文創類產品設計創新的突破口。針對非遺類文創產品,藝科融合的設計思路應當是:先挖掘其所蘊含的藝術價值,然后根據對其藝術具體呈現特點的分析,選擇最有效的呈現內容、信息形式、傳遞通道,選用適合的科技手段來提高呈現效果。最適合對口述和表演類非遺的藝術價值進行呈現的是各種交互技術。

昆曲藝術中最有價值、最具特色,也是最應當呈現的內容顯然是具體的唱段。因此,本套人偶設計中,通過交互加位置感應技術來實現人物“對唱”效果。

這一設計的基本技術原理是:在人偶內部除了安裝存儲芯片、小型揚聲器、充電電池、控制芯片外,還特別安裝了位置感應傳感器,通過與背景展臺(見圖1)中的位置定位片的感應,可以探測到玩偶擺放的位置。

這樣,當將人偶上的電源開關開啟后,只要將其擺放在展臺上,人偶就會播放屬于它所對應角色的唱段,唱段的選擇可以根據擺放人偶的位置和數量來控制。

例如,只擺放一個人偶在特定位置時會播放本人物的一個隨機唱段,如果按照一定的順序移動這個人偶的位置,就會依次按劇情順序播放這一人物在整部劇中的各個唱段。如果擺放兩個人偶則會產生兩個角色“對唱”的效果,如果擺放三個人偶則會“演繹”在劇情中有這三個角色同場的片段。如果按照說明書的操作提示,則可以實現將整部劇從頭到尾演繹一遍,其間出現的這七個角色以外的配角的唱段可以由展臺內隱藏的部件來完成。

這樣的設計,使這套人偶除了外形可愛,極具吸引力外,又具有各種交互使用的趣味性,能夠大大提高消費者對產品的興趣,消費者出于興趣對各種組合的人偶進行擺放的同時,實際上也就實現了對曲目各唱段的反復欣賞。當使用者分別欣賞了一些唱段后,就會引發對整部劇的情節的興趣,也會希望能夠按情節順序完整地聽一遍《琵琶記》。因此,這就會促使他們想辦法收集整套人偶,而且如果想要進一步增加游戲性,也可以對劇情演繹的順序進行設計,例如需要使用者先了解劇情,然后嘗試擺放對應人偶,擺放對人偶和位置,劇情就會向下一步發展。

這種能夠極大增強產品吸引力的藝科融合設計思路,可以借鑒應用到各種類似的口述和表演類非遺文創產品設計中。

五、結語

如果從當下最潮流的文創產品中選擇適合的品類,與那些急需保護與傳承的非遺項目中提煉出的文化內涵進行融合,不僅可以吸引消費者主動接觸和關注這些非遺項目,同時可以讓他們更直觀地感受到產品中所蘊含的非遺價值。尤其是當前各種先進科技的出現與在產品端的應用,為產品能更生動、直觀地展現非遺項目的特色藝術內容提供了解決路徑。與單純地保存相關影音、圖像資料的方式相比,結合現代潮流的文創產品創新設計,通過“歷史與現代融合”“藝術與科技融合”的手段,可以實現更持久、更有效地展現相關非遺項目的藝術特色。這將不僅是傳承人類珍貴的非物質文化遺產的有效手段之一,更是吸引更多年輕人接觸、認識和有意愿進一步了解這些非遺項目魅力的契機。

【參考文獻】

[1] 于海洋,秦佳.基于不同呈現類型的非遺與科技融合發展思路:以常州非遺為例[J].常州工學院學報(社科版),2019(04):17-21,40.

[2] 顧春芳.守護和傳承昆曲藝術和文化的意義價值體系 在昆曲入選首批“人類口述和非物質遺產代表作”20 周年研討會上的發言[J].中國戲劇,2021(08):45-47.

[3] 胡亮.京杭大運河文化變遷與昆笛的發展流變[J].民族藝術,2021(02):103-117.

[4] 陳憶澄.互聯網時代昆曲經典劇目的傳播[J].江蘇社會科學,2020(01):211-217.

[5] 陸琰.昆劇《琵琶記》人物造型特點的初探[J]. 大家,2010(10):155.

[6] 李琦,閆志成.自我的迷失與消解式抵抗:網絡盲盒亞文化的后現代語境解讀[J].求索,2021(05):72-79.

[7] 王帝鈞,周長城.盲盒消費:當代青年消費生活方式的新現象[J].甘肅社會科學,2021(02):120-126.

[8] 王琳.盲盒營銷須“忙而不盲”[N].經濟日報,2021-02-04.

[9] 張碩.考古盲盒,今天你挖了嗎? [N].中國文物報,2021-01-19.

[10] 秦佳,于海洋.交互式展示空間設計:交互方式變革下的科技與藝術融合探索[J].藝術評論,2017(10):173-176.