基于知識螺旋理論的上海市體育類博物館發展路徑研究*

劉 成 廖欣悅 劉蘭娟 俞東壽

基于知識螺旋理論的上海市體育類博物館發展路徑研究*

劉 成1廖欣悅2劉蘭娟3俞東壽1

(1.東華大學 體育部,上海 201620;2.東華大學 人文學院,上海 201620;3.上海師范大學 體育學院,上海 200234)

體育類博物館是體育文化事業發展的重要載體,加強體育文化陣地建設,促進體育文化發展繁榮是培育上海體育文化品牌的重要措施。本研究基于知識螺旋理論,運用文獻資料、訪談、實地調研、邏輯分析等研究方法,分析上海市體育類博物館發展現狀、存在的問題及成因,深入探討上海體育類博物館發展路徑,試圖為推動上海加快建設全球著名體育城市提供有益的參考。

體育博物館;體育城市;知識螺旋理論;體育文化,發展路徑

體育類博物館是圍繞體育文物收藏、陳列以及其他博物館相關活動的體育文化教育場館[1],它在記錄和傳播體育文化、提高大眾體育素養、提升國際體育影響力和國家文化軟實力等方面具有重要作用。新中國成立后,原國家體委成立專門組織開始編著中國體育史[2]。1990年,我國第一個體育博物館——中國體育博物館正式建成并投入使用。2008年北京奧運會成功舉辦之后,中國體育類博物館數量快速增多,呈現出開辦各類體育博物館的熱潮[3]。“十四五”時期,上海處于基本建成全球著名體育城市的戰略關鍵期,體育文化是“上海文化”品牌建設的重要內容,體育類博物館建設成為上海體育文化發展的重要推動力。本研究基于知識螺旋理論,通過分析上海市體育類博物館發展現狀、存在的問題及成因,深入探討上海體育類博物館發展路徑,試圖為推動上海加快建設全球著名體育城市提供有益的參考借鑒。

1 上海市體育類博物館發展現狀

1.1 基本概況

根據上海市文化和旅游局、上海市體育局發布的相關文件以及上海一網通辦系統和《上海市體育改革發展“十三五”規劃》《上海市體育發展“十四五”規劃》等文件提及的上海市體育類博物館,由表1可知,目前上海市共有10家體育類博物館。相比于“十三五”規劃,“十四五”規劃未提及增設新的體育類博物館。

表1 上海市體育類博物館名單

備注:數據來源于上海市政務公開信息

1.2 發展特色

《上海市體育發展“十四五”規劃》提出,上海體育文化發展應具有“國際水準,上海特色”。2023年1月,國家體育總局、科技部發布首批國家體育科普基地名單,上海市有4家體育博物館入選,分別是上海體育學院中國武術博物館、國際乒聯博物館(中國乒乓球博物館)、上海棋牌文化博物館和上海體育博物館,它們都是體育領域內具有突破性的博物館。例如:國際乒聯博物館是第一個引入中國的國際級體育類專業博物館,也是國際體育組織所屬博物館第一個在異地建設發展的項目;上海體育學院中國武術博物館是世界上第一家全方位展示武術歷史與文化的博物館。近年來,上海大力挖掘體育設施的歷史文化內涵,在體育類博物館建設過程中充分發掘上海體育特色元素,向公眾傳承體育文化、弘揚體育精神。

1.3 運行模式

上海市體育類博物館堅持以公益性為原則,以社會需求為導向。在國際層面,積極尋求國際合作。例如,國際乒聯博物館依托國際乒聯開展各項國際賽事,將世界乒乓文化與中華體育文化的傳播相互融合,促進國際交流;在國內層面,依靠政府、社會組織、高校將文化傳播、知識傳承、價值觀教育等有機融合;在館內層面,重大活動多以項目招標方式向社會購買服務,形成向社會開放辦館機制。

2 上海市體育類博物館發展困境與成因分析

2.1 上海市體育類博物館發展困境

2.1.1 博物館相關信息管理存在疏漏

通過實地調研,可以從三方面觀察到政府對上海市體育類博物館相關信息管理存在一定的疏漏。(1)對體育類博物館定義不太明確。上海市體育局對外發布的體育類博物館名單中,將體育類陳列室和博物館都列為同等主體,但上海市文化和旅游局未將陳列室算入博物館范疇,且未將上海市體育局發布的所有博物館放入上海市博物館名單中。例如,市體育局將表1中的華東政法大學體育文化博物館納入了公布的體育類博物館名單,市文化和旅游局公布的博物館名單卻未將其納入。(2)同一家博物館的正式名稱不統一。例如,“國際乒聯博物館(中國乒乓球博物館)”“國際乒乓球聯合會博物館和中國乒乓球博物館”為同一家博物館,但在上海市文化和上海旅游局、上海市體育局以及一些媒體進行公開報道時會使用不同的稱謂。(3)整體信息更新相對較滯后。“十三五”規劃中提到寶山龍舟博物館(上海寶山國際民間藝術博物館)、嘉定武科舉博物館等是上海體育文化產業發展的重大方向,但無論是市文化和旅游局還是上海市體育局,在各自對外發布上海市博物館名單、上海市體育類博物館名單時,一些數據更新都未能及時跟進。

2.1.2 發展經費主要依賴財政撥款

為實現科普和輸出知識的目的,上海市體育類博物館進行常設展覽、臨時巡展必不可少。開展此類活動以及不斷拓展新的藏品需要大量的資金支持。博物館是非營利性機構,上海市體育類博物館的主要經費來自政府撥款、項目經費和政府獎勵等,其他如文創產品銷售、服務銷售、社會捐贈等資金來源所占比例較小。就目前而言,上海市體育類博物館尚未拓展出多元化經費渠道,自身快速發展和經費不足的矛盾日益凸顯,經費短缺情況現實存在。

2.1.3 教育功能發揮得不太突出

博物館的收藏是為了教育。博物館應該是一個非正式教育的理想場所、知識和信息的交流中心、創意產品的生產基地和公眾休閑和娛樂的理想場所[4]。當前,上海市體育類博物館的整體客流量、活動參與度、人均參觀時長等均有待提升,提供的參觀服務也是一些基本服務,博物館的整體性及其教育功能沒有受到足夠的重視。體育類博物館教育功能向外延伸仍然不太到位,在強化以“人”為核心的理念,充分發揮“體育運動”這一明顯區別于其他博物館的特質,與學校合作開展相關教育活動、提升公眾對體育文化的認知和尊重等方面還亟待加強。

2.1.4 數字化形式與內容亟待豐富

以入選首批國家體育科普基地名單的4家上海市體育類博物為例,它們均開通了微信公眾號、快手、抖音、微博等官博賬號,但缺少集成性的官方網站,信息發布較為散落。觀測官方賬號的粉絲量、發布的文章與視頻播放的點贊量、直播的觀看與回播量等數據,可知上海市體育類博物館在宣傳方面仍處于探索起步階段。4家博物館已設有新媒體互動體驗場地,配備智能感應和VR互動體驗設備,但交互設施存在無法投入使用現象,相關數字化形式與內容缺乏亮點。

2.2 上海市體育類博物館發展困境的成因分析

2.2.1 管理部門重視程度存在不足

上海市現有159家博物館,體育類博物館占比還不太高。盡管上海市4家體育類博物館都入選首批國家體育科普基地,但它們均不屬于國家級博物館,等級相對偏低。相比于上海市其他非體育類博物館,相關管理部門對體育類博物館的重視程度存在不足,市體育局、市文化和旅游局、相關高校等管理方對體育類博物館均承擔一定管理職責,然而彼此間缺乏科學有效的信息共享機制,管理職責劃分不太清晰,造成信息歸口不太統一,導致有時出現信息管理混亂現象。

2.2.2 博物館自我造血能力不太強

受地理位置、館藏品和受眾范圍等影響,體育類博物館本身所引起的社會關注度相比于其他類型博物館存在一定劣勢,鮮有體育類博物館能像一些歷史博物館長久挖掘館內藏品并形成影響力巨大且持續輸出的文創系列產品。雖然上海市體育類博物館都設計發布了相應的文創產品,但創意和特色仍較缺乏,未能更大范圍內組織起相關特色活動或熱點項目從而持續性引入資金,自我造血能力不太強。體育類博物館雖然不以營利為目的,但如果僅僅只是依靠一些文創產品的簡單化銷售,無法破解經費不足等現實困境。

2.2.3 尚未形成體育文化整體營造力量

博物館被納入國民(終身)教育體系中是其實現社會價值的重要體現。目前,上海市各個體育類博物館之間并沒有形成體育文化整體營造力量,對教育職能的展現仍較薄弱,對自身承擔的社會責任認識存在不足。體育類博物館與體育運動聯系緊密,應以博物館為載體,突出以“人”為中心的要求,發揮體育文化的感召力、影響力、凝聚力,更深層次承擔“以體育人”的教育功能,為體育文化的傳承與發展作出更大貢獻。

2.2.4 數字化技術應用不太廣泛

數字化技術在上海市體育類博物館的應用還不夠廣泛和深入。(1)數字化技術與博物館展示形式相結合還不夠。目前上海市體育類博物館大部分僅停留在靜態的網上展廳設計和數字資料的數字化展示,在與觀眾互動、信息反饋、數字化展示內容等方面仍不夠豐富。(2)幾家體育類博物館都有數字設備互動區,但有時因為維修和維護等原因導致其無法使用,對參觀者的體驗容易產生消極影響。(3)雖然上海市體育類博物館擁有較豐富的館藏資源,但由于相關專業人員不足,在展示內容上有不少重復甚至相互矛盾之處,導致觀眾較難以從中獲得最新、最全面的所需信息。

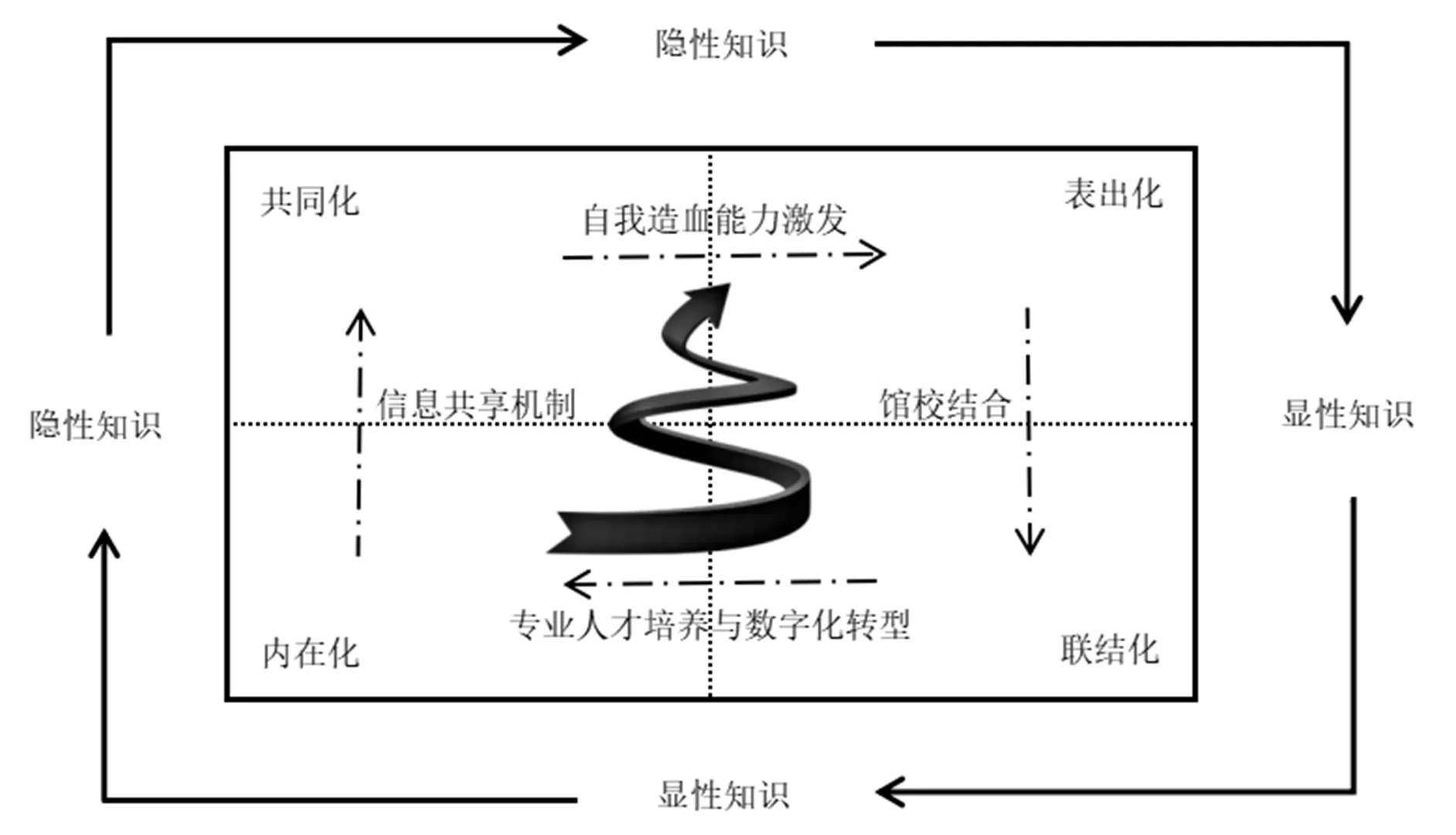

3 上海市體育類博物館的發展路徑——基于知識螺旋理論分析

20世紀60年代,野中郁次郎(Ikujiro Nonaka,日)借鑒知識分類方法,提出知識螺旋理論。1995年,他和竹內弘高(Hirotaka Takeuchi,日)進一步提出知識螺旋理論(SECI)模型[5]。在知識螺旋理論中,隱性與顯性知識的轉化包括共同化、表出化、聯結化、內在化4個過程。共同化模式中,共同化會激發個體間的經驗分享,為產生與傳播新知識創建交互空間,完成內部隱性知識到內部隱性知識的轉化;表出化模式是在不斷向外輸出的過程中經歷接受、理解、采納后,將內部隱性知識轉化為外部顯性知識的過程;聯結化則是新形成的知識與原有的顯性知識產生聯結,形成知識擴散,在擴散過程中,新知識被廣泛接受;內在化模式中,形組織成員將創造的新知識進行理解、吸收與內化,形成從顯性知識到新的隱性知識的知識創造過程。上海市體育類博物館是上海體育文化傳播的沃土,從知識螺旋理論視角考量,上海體育類博物館須從共同化、表出化、聯結化、內在化方向推動科學化發展(見圖1)。

圖1 上海市體育類博物館發展路徑

3.1 共同化:信息共享機制

政府管理機構和博物館自身均須做到內部信息準確統一。對外輸出信息前,要將體育類博物館中存在知識壁壘的信息,即內部隱性知識轉化為大眾易接受的準確信息。體育類博物館相關工作人員都要被納入信息管理體系,讓信息有準確的歸口,這有利于形成一套完整的知識體系。上海市體育類博物館可以借鑒南京市博物總館的成功運營方式,嘗試總分館創新體制,確立“四個打通”(文物藏品打通、人才打通、資源打通、管理打通)為核心的發展機制[6]。將體育類這一垂直領域內的博物館資源聚合到一起,對外信息管理步調一致,在內隱知識這一起點上做好內部循環,讓博物館層面的內隱知識流動起來,實現真正的共同化。

3.2 表出化:激發博物館自我造血能力

上海市體育類博物館向公眾輸出的路徑受到資金、管理制度與規定等制約,在將內隱知識轉變為外顯知識的通路上受阻。應當在政府的支持下,通過市場化運營,吸引更多的社會資本參與體育類博物館的建設和運營。以文創產業為例,將博物館內的藏品形象、故事、內涵等積極地向外界表達,將內隱知識向外顯知識轉化得更為豐滿,從而滿足不同參觀者的多層次需求。館內藏品只有讓更多人看到,藏品才能“活”起來,吸引更多人了解其背后的價值。又如,河南博物院充分利用院藏文物資源,與多家省內外文創企業、高校開展深度合作,共同開發文創產品,在合作中甄選出優質伙伴進入“智庫平臺”,積極推進品牌授權合作,讓文創融入生活場景,拉近了觀眾與博物館的距離[7]。

3.3 聯結化:推動館校結合

增強博物館的教育職責,將博物館的外顯知識傳達給社會大眾尤其重要,館校結合是非常重要的一步。入選首批國家體育科普基地名單的4家上海市體育類博物館中,有兩家由上海體育學院進行管理。高校與博物館的結合是凸顯博物館教育職能的新路徑,高校的科學研究、文化傳承創新、服務社會等功能可以有效彌補大多數博物館在這些方面履行職能的不足。其次,在博物館與中小學之間,通過搭建“第二課堂”,充分調動中小學生學習積極性。以中國武術博物館為例,如果能將其作為中小學生學習武術的第二課堂,不僅借助博物館這一免費資源學習中華武術及其歷史,還能培養青少年的中華體育文化意識,這比短時間的參觀學習更符合實踐需求,也更契合“雙減”政策下加強青少年體育運動和文化修養時間這一要求。此外,針對老年大學、業余藝術學校等機構,體育類博物館也須積極尋求相互合作,滿足不同年齡階段大眾的自我文化提升、休閑娛樂等需求。

3.4 內部化:加強專業人才培養與促進數字化轉型

內部人才的專業化是建設好體育類博物館的前提。作為向外傳播知識的主體,體育類博物館需將輸出的外顯知識朝內隱知識凝結,這是知識螺旋向前不斷延伸的關鍵環節。應積極招募、培養專業人才,對專業知識進行整合,把控知識再加工的全流程,培養一支人員數量與知識結構合理、業務過硬、具有創新精神和實踐能力的專業人才隊伍。此外,要高度重視博物館數字化轉型的需求。目前,以參觀講解為主的傳統觀展方式使體育類博物館區別于歷史文化類博物館,“體育運動”特質體現不太充分。隨著信息技術的發展,“云展覽”“VR體驗”“元宇宙”等概念不斷涌現,為體育類博物館的創新發展帶來了契機。通過博物館數據更廣泛的共享,在向公眾提供海量體育文化知識的同時,必將提升博物館的影響力和宣傳教育深廣度,業界分享與跨界共享不但能幫助博物館實現數據共享[8],也是體育類博物館發揮社會功能的重要路徑。

[1]肖蘭.體育類博物館社會教育功能研究——以中國體育博物館為例[J].體育文化導刊,2020(7):32-37.

[2]黃洋,周廣瑞.中國體育類博物館發展述略[J].體育文化導刊,2016(12):12-17.

[3]朱靜,李勝領.中國體育類博物館的歷史演進[J].武漢體育學院學報,2022,56(7):39-45+75.

[4]張景嵋.博物館可持續發展路徑初探[J].文博,2021(2):108-109+84.

[5]NONAKAI,TAKEUCHIH.Theknowledge-creatingcompany:howJapanesecompaniescreatethedynamicsofinnovation[M].New York:Oxford University Press,1995:61-74.

[6]許強.總分館制博物館集群高質量發展路徑探析[J].中國博物館,2022(5):4-9+126.

[7]宋華.河南博物院文創發展路徑探析[J].中國博物館,2022(3):103-108.

[8]駱曉紅.智慧博物館的發展路徑探析[J].東南文化,2016(6):107-112.

Research on the Development Path of Sports Museums in Shanghai Based on the Knowledge Spiral Theory

LIU Cheng, etal.

(Donghua University, Shanghai 201620, China)

東華大學人文社科基地培育課題(項目編號:22D111102);東華大學體育名師工作室建設項目(項目編號:TYMS2021-02)。

劉成(1971—),博士,教授,碩士生導師,研究方向:大眾體育管理、體育教育訓練學。

廖欣悅(1998—),碩士生,研究方向:大眾體育管理。