基于信息技術的氣象標準宣貫模式探索與實踐

邊森 紀翠玲 羨小龍

摘 要:本文針對氣象標準宣貫工作存在的不足,根據國家和氣象部門對標準宣貫的要求,提出了基于信息技術、遵循共建共享思想的氣象標準宣貫模式,探索開展了氣象標準宣貫信息化平臺研究及其應用實踐,促進了氣象標準的應用實施,產生了良好的影響力,檢驗了該模式的效果。通過展望數字標準化等信息技術應用趨勢,對標準宣貫工作的未來發展進行了思考,供其他行業和領域參考。

關鍵詞:氣象標準,標準宣貫,信息技術

DOI編碼:10.3969/j.issn.1002-5944.2023.03.019

基金項目:本文受中國氣象局小型業務項目“氣象標準化信息服務與管理平臺升級”資助。

Exploration and Practice of Meteorological Standard Dissemination Model Based on Information Technology

BIAN Sen JI Cui-ling* XIAN Xiao-long

(China Meteorological Administration Training Center)

Abstract: By analyzing the needs and requirements of national and meteorological departments for standards dissemination, this paper proposes a dissemination model of meteorological standards based on information technology, co-construction and sharing of ideas. It explores the research and application practice of the information technology platform for meteorological standards dissemination, which promotes the application of meteorological standards and generates good social infl uence and application effectiveness. In view of the development trend of new media, digital standardization and other information technology applications, it provides reference for the future dissemination of meteorological standards.

Keywords: meteorological standard, standard dissemination, information technology

1 引 言

標準化工作的任務是制定標準、組織實施標準以及對標準的制定、實施進行監督。標準宣貫是促進標準實施、發揮標準效益的重要一環,不僅可以幫助從業者快速獲取標準知識、了解標準化工作最新進展,也是促進標準化工作落到實處、取得實效的重要措施。然而,標準宣貫的方式方法及其效果并未受到足夠重視。以氣象行業為例,多年采用傳統的宣貫方式,通過舉辦培訓班讓部分使用者對標準內容學習了解,錄制標準解讀視頻或者撰寫標準解讀文章在有限范圍內刊載和傳播等,雖然發揮了一定作用,但從長期來看,大量資源處于分散狀態,無法得以積累和共享形成合力,覆蓋面窄、表達方式單一更使得宣傳力度不足、效果不理想。因此,筆者認為對標準宣貫方法和技術進行探索和研究非常重要,行業單位建設一個統一集中的標準宣貫平臺尤為必要。

近年來,在國家標準化管理委員會的指導下,我國各行業各領域都在積極探索運用信息技術來提高標準化管理、服務和科研水平,并逐漸成為標準化工作的重要發展方向之一,信息技術的利用也將成為推動標準宣貫的重要方式[1]。

2 標準宣貫信息化的政策分析

2.1 國家有關政策要求

早在2015年國務院印發的《深化標準化工作改革方案》就提出,要充分運用信息化手段,建立標準制修訂全過程信息公開和共享平臺,強化制修訂流程中的信息共享、社會監督和自查自糾的要求[2]。同年,國務院辦公廳下發《國家標準化體系建設發展規劃(2016—2020年)》,要求建成支撐標準化管理和全面提供標準化信息服務的全國標準信息網絡平臺;實現跨部門、跨行業、跨區域標準化信息交互與資源共享,提升標準化服務能力,拓展標準研發服務,開展標準技術內容和編制方法咨詢;各部門進一步加強標準化信息化建設,利用大數據技術凝練標準化需求[3]。2021年10月,中共中央、國務院印發《國家標準化發展綱要》,要求營造標準化良好的社會環境,宣傳標準化作用,普及標準化理念、知識和方法,提升全社會標準化意識,全方位、多渠道開展標準化宣傳[4]。可見,信息化早已成為標準化工作的重要方面,標準宣貫方式和技術的創新更是得到了國家層面政策的支持。

2.2 氣象行業需求和要求

2015年中國氣象局發布《中國氣象局關于貫徹落實國務院<深化標準化工作改革方案>的實施意見(氣發〔2015〕71號)》,提出要運用信息化手段推進氣象標準制修訂信息的公開、透明;要提高氣象標準質量,建立標準實施信息反饋機制,推廣網上收集反饋信息等[5]。2019年中國氣象局印發《關于進一步深化氣象標準化工作改革的意見》,明確要求建立常態化的標準宣貫機制,要將標準宣貫融入日常工作,特別是開展氣象宣傳、講座、科普等活動時,相關內容已有標準規定的要以標準為依據,不斷擴大氣象標準的影響面和知曉度。2022年中國氣象局印發的《氣象標準化改革工作方案》對標準實施及宣傳工作提出了進一步要求。可見,氣象行業也已為信息技術在標準宣貫工作的應用提供了廣闊的發展空間。

3 氣象標準宣貫信息化模式研究

3.1 信息化平臺建設思路

(1)建設思想

對于行業單位,標準宣貫信息化平臺的定位應服務于全行業的標準宣貫工作,屬于基礎性、公益性的標準信息平臺,因此要從標準化工作的性質和特點出發,遵循共建共享思想進行建設,滿足各類用戶群體的需求。氣象標準宣貫信息化平臺在建設過程中,考慮了氣象行業內外各類人員對氣象標準有關的政策法規、新聞動態、標準文本、標準解讀等內容的獲取需求,這幾個方面對標準宣貫工作來講都是非常重要的信息。

(2)功能目標

為服務好眾多差異化的標準使用者,氣象標準宣貫信息化平臺應盡可能包括全面的國內外氣象標準信息資源和與之配套的高效易用的應用系統,能夠為全社會提供權威、準確、全面的氣象標準信息和服務,才會有利于氣象標準宣貫工作的規范化、科學化和集約化管理,有助于提升氣象標準信息服務水平,供各類氣象標準化組織機構和任何個人用戶共同使用。

(3)支撐系統

氣象標準宣貫信息化平臺的功能實現主要依托氣象標準化信息服務與管理平臺。氣象標準化信息服務與管理平臺的總體架構為“一網三庫二系統”,“一網”即中國氣象標準化網,“三庫”指氣象標準化人才庫、氣象標準項目庫、氣象標準檔案庫,“二系統”指氣象標準制修訂管理系統、氣象標準信息服務系統。中國氣象標準化網為標準宣貫提供了服務窗口,氣象標準項目庫、氣象標準檔案庫為標準宣貫提供數據支撐,氣象標準信息服務系統為標準宣貫提供了功能支持[6]。

3.2 信息化宣貫服務模式

(1)以網站作為宣貫信息共享窗口

為了向全國氣象工作者以及社會公眾提供快捷的標準化資訊和標準信息服務,提高工作效率,建成了中國氣象標準化網(www.cmastd.cn),網站包括政策法規、標準化組織機構、新聞動態、標準制修訂通知公告、標準宣貫、示范區建設、在線學習等功能模塊和欄目,實現了氣象標準信息傳遞和交流的功能。同時,將氣象標準信息服務系統集成到網站,實現了氣象標準數據庫與氣象標準信息服務系統中信息資源的順暢交換。

(2)以標準資源庫提供宣貫數據支撐

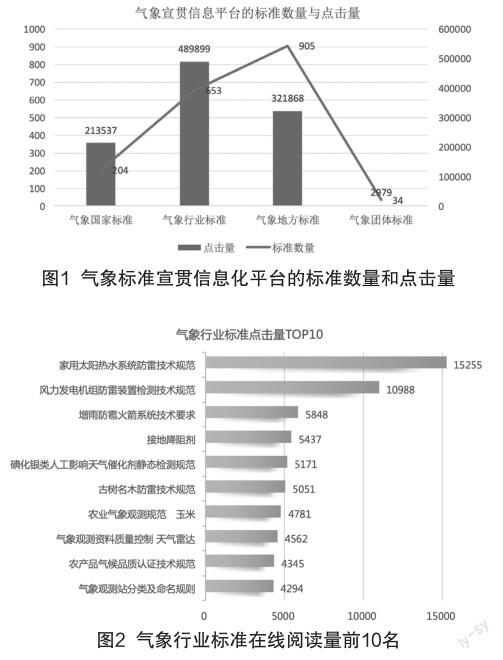

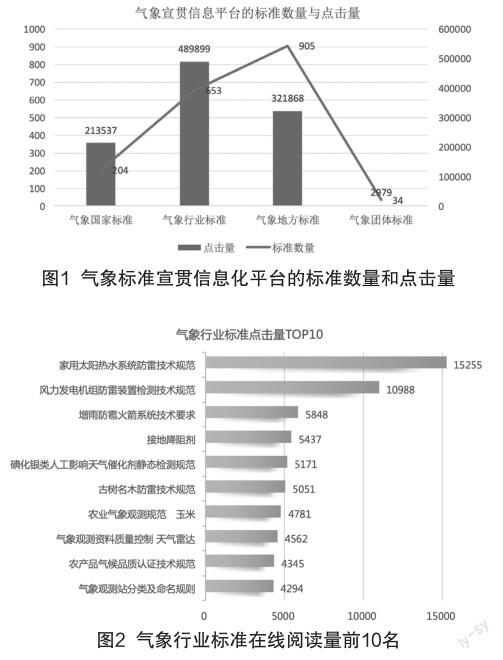

氣象標準化資源庫(包括氣象標準項目庫、氣象標準檔案庫)能夠提供文本、音頻和視頻等形式多樣、內容豐富的國內外標準化數據資源,同時標準數據庫還鏈接到了中國氣象局官方網站。截至2022年10月,氣象標準檔案庫收錄了氣象領域204項國家標準、653項行業標準、905項地方標準和34項團體標準資源,800余項相關行業的國家標準、行業標準和基礎性標準資源,500余項國際國外氣象相關標準資源,400余項標準化專業圖書、科技論文、基礎知識和電子課件等學習資源,近4000項標準化管理有關的政策法規文件、組織機構文件及信息,近300項氣象標準宣貫材料和視頻資源。氣象標準項目庫管理了1400余項氣象領域國家標準項目、行業標準項目、標準預研究項目的全部信息和檔案材料。

(3)以信息服務系統實現宣貫服務功能

氣象標準信息服務系統的建成能夠優化氣象標準化新聞信息的收集、規范標準信息資源匯交的管理、及時通報標準制定和發布等信息、對標準技術問題提供咨詢和解釋服務,同時實現氣象標準項目和標準檔案的快捷檢索、氣象標準信息資源的社會共享和公開,從而提高氣象標準化信息資源管理和服務的效率。氣象標準信息服務系統包括了標準信息服務、標準項目信息服務、標準應用反饋、標準解讀培訓、信息咨詢服務等主要功能模塊。這些功能是采取傳統的標準宣貫方式所不能實現的。

4 氣象標準宣貫信息化模式效果分析

4.1 用戶數量和社會影響力

氣象標準宣貫信息平臺2012年上線,至今注冊用戶已達到1.2萬人規模,其中公眾用戶超過5000人,氣象部門用戶逾6000人,標準起草人用戶約2000余人。注冊用戶從早期僅局限于氣象標準化工作人員和氣象工作者,擴展到氣象相關行業部門、科研院所、企事業單位、高校、中學、社會公眾等。截至2022年10月,總訪問量超過了18萬人次,歷史最高日訪問量超過2000人次。氣象標準宣貫信息化平臺極大地吸引和匯聚了各方用戶。

4.2 標準資源訪問和應用效果

氣象標準宣貫信息化平臺是權威發布氣象行業標準文本、提供免費在線閱讀氣象領域團體標準等相關標準的專業標準數據平臺。通過信息化模式的不斷深入,遵循共建共享思想,氣象行業長期建設的標準資源得到了很好地保存、積累和應用。截至2022年10月,收錄氣象領域各級各類標準近1800項,標準文本點擊閱讀和下載量超過百萬。圖1、圖2反映了標準的受關注情況,氣象標準宣貫信息化平臺極大地促進了各級氣象標準的宣傳,提高了標準資源的應用效益。可見,相比傳統宣貫方式,信息化的優勢非常明顯,可以讓標準化管理者輕松掌握標準應用情況,也可以讓標準使用者一目了然地了解彼此的學習情況。

4.3 多樣化方式的吸引力

為了幫助氣象各專業方向工作者對氣象標準的理解,中國氣象標準化網的“宣貫研究”模塊建成了“標準解讀”欄目,邀請標準起草人和氣象各專業領域專家對各自領域標準錄制詳細的視頻解讀,氣象標準解讀的相關內容作為學習資源可以供全國氣象干部職工學員學習。欄目設立至今,創建了40余項學習專題,共上傳氣象標準解讀視頻121項,排名前三的標準解讀視頻點擊量均超過1萬次。截至目前,有8482名職工、135848人次進行了在線學習,總學習時長達8.7萬小時。2020年10月,中國氣象標準化網還專門上線了“世界標準日”主題專欄,邀請了氣象標準化技術委員會委員和有關專家,針對多項氣象標準做了專題解讀(見圖3),供氣象業務和科研人員學習使用。

在2020年世界標準日專欄上線期間,與2019年同期網站訪問量對比可見,瀏覽次數上漲了23.75%,獨立訪客上漲了67.07%,新獨立訪客更是增加了近2861人,比2019年同期上漲了105.92%,平臺提供的多樣化的標準解讀對氣象標準宣貫效果可見一斑。通過信息化模式的推動,不僅促進了宣貫資源建設的集約化,也很大程度上促進了標準宣貫學習。

5 結 語

建設標準宣貫信息化平臺,形成標準宣貫新模式,不僅可以為標準宣貫提供更加豐富的信息資源,還可以提供更加多樣、便捷、精細的集成服務支持。隨著國家對推動標準應用實施愈加重視、發展方向愈加明確,筆者認為各行業有必要緊跟信息技術發展趨勢,不斷強化標準宣貫手段和方式,一方面可以著眼于標準內容的可視化,通過采用動畫、實景操作等方式展現標準內容,幫助標準使用人員更加直觀地學習和應用標準;二是用好新媒體工具,提高宣傳的精準性、有效性,讓講標準、用標準、守標準成為全行業的共同行動;三是在移動端選取對宣貫對象更加有吸引力和有效增加用戶粘度的宣傳方式;四是按照《國家標準化發展綱要》提出的“發展機器可讀標準、開源標準,推動標準化工作向數字化、網絡化、智能化轉型”[4]的要求,探索發展標準數字化。通過在宣貫模式上不斷探索和創新,可以為標準應用實施和效益發揮提供更強大的技術支持和保障。

參考文獻

[1]丁鋒.基于信息技術背景構建標準化有效宣貫模式的探討[J].中國標準化,2008(4):27-29.

[2]國務院關于印發《深化標準化工作改革方案》的通知(國發〔2015〕13號)[Z].2015.3.

[3]國務院辦公廳關于印發國家標準化體系建設發展規劃(2016—2020年)的通知(國辦發〔2015〕89號)[Z].2015.12.17.

[4]中共中央 國務院印發《國家標準化發展綱要》[J].中華人民共和國國務院公報,2021(30):35-41.

[5]中國氣象局關于貫徹落實國務院《深化標準化工作改革方案》的實施意見(氣發〔2015〕71號)[Z].2015.10.

[6]紀翠玲,邊森.氣象標準化信息服務與管理平臺設計[J].中國標準化,2014(4):80-83.

作者簡介

邊森,碩士,高工,長期從事氣象標準化研究與技術服務。

紀翠玲,通信作者,博士,正高工,長期從事氣象標準化政策和發展研究、標準審查和復核等技術服務。

羨小龍,工程師,長期從事氣象培訓信息化研究與工程建設。

(責任編輯:張佩玉)