DB64/T 1777-2021《灌區輸水建筑物降糙防護技術導則》要點解讀

摘 要:寧夏回族自治區地方標準DB64/T 1777-2021《灌區輸水建筑物降糙防護技術導則》的發布實施為我國大型灌區老舊輸水建筑物的降糙增流提供了借鑒。本文對該標準進行了解讀,闡述了標準編制的背景,介紹了灌區輸水建筑物現狀和問題以及降糙防護技術發展,深入解讀了標準的技術要點,以便相關技術人員更好地理解標準,加強標準的宣貫效果。

關鍵詞:標準,輸水建筑物,降糙防護

DOI編碼:10.3969/j.issn.1002-5944.2023.03.028

Interpretation of DB 64/T 1777-2021,Technical guidelines for roughness reduction and protection of water conveyance structures in irrigation areas

MA Wen-bo

(Ningxia Guhai Water Conservancy Construction and Installation Engineering Co., Ltd.)

Abstract: The promulgation of Ningxias local standard, DB 64/T 1777-2021, Technical guidelines for roughness reduction and protection of water conveyance structures in irrigation areas provides reference for the reduction of roughness and increase of fl ow of old water delivery structures in large irrigation areas. This paper interprets the standard, expounds the development background of the standard, introduces the current problems of water conveyance structures in irrigation areas and the development of roughness reduction protection technology. This paper explains the technical key points of the standard, which is convenient for relevant technicians to better understand the standard and strengthen the publicity and implementation effect of the standard.

Keywords: standard, water conveyance structure, roughness reduction protection

1 編制背景

黨的十九屆五中全會決定實施國家水網重大工程,這是解決水安全問題的一項重大戰略決策部署。灌區工程被譽為國家水網的“最后一公里”,是保障國家水安全和糧食安全的水利基礎。隨著灌區工程的運行,部分輸水建筑物老化滲漏問題突出,導致水資源白白流失,與此同時隨著地區經濟的持續發展,各業用水需求呈剛性增長,水問題依然是制約農業生產和社會經濟發展的主要瓶頸。因此,灌區輸水建筑物的安全高效運行至關重要。

寧夏在黃河流域具有承上啟下、輻射周邊的特殊重要地位,承擔著維護西北乃至全國生態安全的重要使命,是國家水網建設的重點。20世紀90年代,為解決寧夏中部干旱帶貧困問題,建設了四大揚黃系統。同時,在南部山區,由于降雨量較大,形成了以塘壩庫等地表水為水源的灌溉系統。在北部引黃灌區,由于地下水位較高,形成了以機井組成的地下水灌溉系統[1]。但是,寧夏當地水資源嚴重缺乏,地區給供水矛盾依然突出。近幾年,隨著國家大力推動大中型灌區現代化改造工程建設,自治區先后對鹽環定、紅寺堡、固海、固海擴灌等揚水灌區工程進行了全面的提升改造,包括泵站老化機電設備更新、工程信息化建設等[2],其中老舊輸水建筑物的增流提效是實現灌區工程效益發揮和高質量發展的關鍵。為此,寧夏回族自治區水利廳組織編制單位開展了DB64/T 1777-2021《灌區輸水建筑物降糙防護技術導則》(以下簡稱《導則》)的編制工作。

2 灌區輸水建筑物現狀問題和降糙防護技術發展情況

2.1 灌區輸水建筑物概況

大型灌區輸調水工程包含渠道、渡槽、隧洞、暗涵等輸水建筑物。水利工程中存在大量混凝土結構,很多工程結構已運行多年,受混凝土碳化、溫度、干濕變化、不均勻沉降等因素影響,易出現鋼筋銹蝕、凍融剝蝕、混凝土裂縫、伸縮縫止水破壞等現象。相當一部分存在嚴重病害缺陷,對工程結構的安全性和耐久性影響巨大。另外,由于工程結構老化失修,導致原輸水建筑物的過流能力大幅降低,工程效益無法得到充分發揮。

2.2 輸水建筑物降糙防護技術與應用進展

輸水建筑物涂層降糙防護技術是通過降低輸水建筑物混凝土表面粗糙程度、改變表面性質以降低過流表面糙率,提高輸水能力,并防止或延緩過流表面再度糙化的表面防護技術和方法。利用低表面能涂層對輸水建筑物混凝土進行表面防護,涂層固化后形成全封閉的柔性防護層,既可對輸水建筑物混凝土進行整體保護,避免混凝土遭受外界碳化侵害和凍融剝蝕,還能有效降低混凝土糙率,大幅提高工程輸水過流能力,已成為水利工程降糙防護技術的新趨勢[3]。寧夏地處我國西北地區,具有高寒、高溫差、高海拔、強紫外線等嚴酷環境特點,由于受黃河流域高泥沙水流沖蝕、嚴寒地區工程可施工期短、野外作業環境條件限制等多重因素影響,對輸水建筑物降糙防護技術應用提出了更高的要求[4]。

3 主要技術內容和要點

《導則》按照GB/T 1.1-2020的規定起草,適用于寧夏地區灌區渡槽、渠涵、隧洞等混凝土輸水建筑物降糙防護工程[5]。針對涂層降糙防護技術特點和適用性,《導則》共分9章,主要內容遵循“統一性、協調性、適用性、一致性、規范性”的原則,包括范圍、規范性引用文件、術語和定義、總則、材料、降糙防護施工、涂層缺陷處理、質量控制與檢驗、安全與環境保護。

3.1 總則

《導則》重點圍繞工程安全運行核心問題,緊扣輸水建筑物防滲漏、抗沖磨、防凍融、防老化、增流提效等實際需求,規定了灌區輸水建筑物降糙防護技術的總體實施要求,明確提出了降糙防護工程設計服役壽命和降糙防護工程使用材料類型。按照不同使用部位和運行條件確定了降糙防護涂層厚度的下限值。

3.2 材料分類和技術要求

3.2.1 材料分類

降糙防護工程宜采用有機涂層材料,涂層材料按力學性能特點分為彈性涂層材料和強韌性涂層材料。其中,彈性涂層材料宜用于渡槽工程過流面的降糙防護及伸縮縫部位處理;強韌性涂層材料宜用于涵洞、隧洞等可能存在外水內滲工程過流面的降糙防護,也可用于渡槽工程的過流面降糙防護。彈性涂層材料宜采用高性能聚脲、聚氨酯涂層材料或其他黏接性能及耐水、耐沖刷性能好的有機涂層材料。強韌性涂層材料宜采用環氧樹脂、改性環氧類材料或其他粘接性能及耐水、耐沖刷性能好的有機涂層材料。

3.2.2 技術要求

《導則》結合寧夏地區工程實際,通過試驗研究與現場應用[6-9],針對混凝土表面降糙防護目的、環境和工程應用條件等方面給出了涂層材料各項性能指標的技術要求,如表1-表3所示。這種細化的要求,可以指導技術應用單位根據不同廠家材料產品情況,對標相關技術參數,達到嚴酷環境下輸水建筑物降糙防護工程應用效果。彈性涂層材料性能見表1。

強韌性涂層材料按性能分為Ⅰ型和Ⅱ型。Ⅰ型和Ⅱ型均宜用于涵洞、隧洞等工程,Ⅱ型也可用于渡槽等工程。Ⅰ型和Ⅱ型強韌性涂層材料的性能見表2和表3。

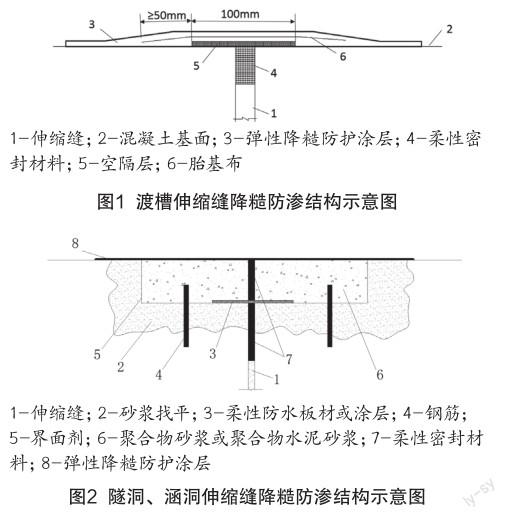

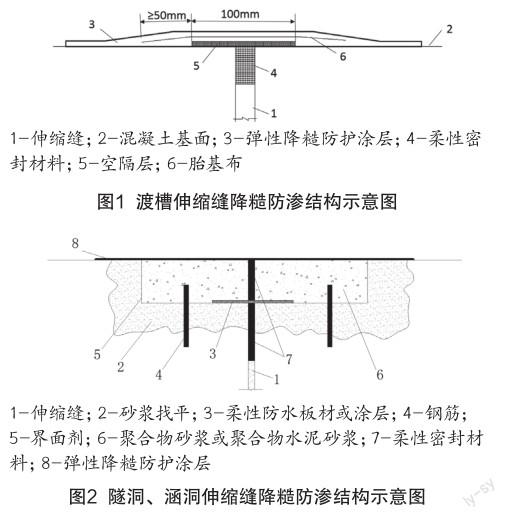

3.3 降糙防護施工

《導則》對降糙防護作業環境溫度、混凝土基層處理、降糙防護涂層施工、材料養護等方面作了詳細說明,特別是輸水建筑物伸縮縫關鍵部位的處理,分別針對渡槽、隧洞和涵洞等不同建筑物結構特點,提出了細化的處理方案。詳見圖1和圖2。

3.4 涂層損傷缺陷處理

根據涂層損傷缺陷的原因分類,可分為機械損傷和化學損傷兩大類。機械損傷是指在涂層使用過程中,因為撞擊、摩擦、割劃、蹭傷等現象導致的破損、分層或脫落,致使降糙防護涂層的功能性和對基材的防護性能損傷。化學損傷主要是因為降糙防護涂層長期暴露于嚴酷環境下,因自然因素發生老化、化學侵蝕等作用,造成涂層表面起泡、脫落,或因自身的物理化學變化引起的粉化、龜裂、脫落等損傷涂層化學組分性能衰減,影響涂層的防護和降糙效果。另外,由于施工過程中施工質量控制不嚴、運行期遇意外焚燒等,均會出現不同程度的涂層分層、脫落、自身性能衰減等現象,影響涂層的使用壽命。在涂層施工或后期工程運行過程中,涂層損傷缺陷問題是難以完全避免的,故針對損傷缺陷部位的修復處理技術尤為重要。《導則》對涂層損傷缺陷情況判定、處理范圍劃分和技術處理方法作了規定,明確涂層存在流掛、針孔、鼓包、開裂、剝落及損傷等缺陷時,應進行修復處理,修補時應首先確定缺陷部位并劃定缺陷范圍,割除表面涂層材料,并對露出的混凝土基面和割口周邊15cm~20cm范圍內涂層進行打磨和清理,在修補范圍內重新涂覆降糙防護材料。

3.5 質量控制與檢驗

《導則》從基礎處理、界面劑涂刷、降糙防護涂層等施工環節,提出了輸水建筑物降糙防護施工質量控制標準,明確了現場檢測的內容、方法和頻次。技術人員可以依據標準中的檢查指標,綜合直觀地對降糙防護施工質量和效果進行量化評判。

4 結 語

《導則》的制定,有針對性地對降糙防護工程中材料、施工、質控等方面提出了統一要求,為技術應用單位提供了強有力的技術依據和支撐,有益于保證和提高輸水建筑物降糙防護工程質量。《導則》是國內降糙防護方面的首個標準性文件,是在總結寧夏、甘肅及山西等多地降糙防護工程成功經驗的基礎上形成的,與現行的國家標準、行業標準相協調,提出的技術指標科學、合理,具有實用性和前瞻性,為西北地區大型灌區輸水建筑物的提升改造提供了重要技術支撐,有力推動了我國渠系建筑物涂層防護技術的發展,對未來大型灌區現代化改造工程建設具有重要的引領和示范作用。

參考文獻

[1]馬澤朝.寧夏黃河引水灌區灌溉技術及效益分析[D].西安:西安理工大學,2009.

[2]陶東,吳榮.泉眼山泵站“6+1”運行調整工程關鍵技術研究及應用[J].中國水利,2020(14):46-49.

[3]顧寧,馬宇,楊慶勝.水工建筑物混凝土表面防護材料的應用進展[J].大壩與安全,2020(6):49-52.

[4]馬宇,郝竹林,楊建紅.大型灌區渡槽工程減糙防護技術研究[J].大壩與安全,2019(5):73-78.

[5]寧夏回族自治區市場監督管理廳.灌區輸水建筑物降糙防護技術導則:DB64/T 1777-2021[S].2021.

[6]郭振莉,陶東,馬文波.SK刮涂聚脲防護技術在寧夏固海灌區典型渡槽防護降糙增流中的應用[J].中國建筑防水,2021(1):33-36.

[7]朱潔,顧靖超,陸立國.SK聚脲在寧夏紅寺堡鴨爪子溝渡槽降糙增流工程中的應用[J].中國建筑防水,2020(10):181-183+188.

[8]姜婷.低表面能涂層對減阻降噪效果影響的實驗研究[D].哈爾濱:哈爾濱工程大學,2008.

[9]秦衛華,劉蘭軒,江英,等.3種低表面能減阻涂層的性能分析[J].材料保護,2018,51(5):39-41.

作者簡介

馬文波,本科,高級工程師,主要從事水利工程建設管理。

(責任編輯:張瑞洋)