經濟地理學課程思政的建設思路與主要切入點探索

王 洋,高 晗,速紹華,吳映梅

(云南師范大學 地理學部,昆明 650500)

課程思政是指通過課程建設和課堂教學對受教育者進行思想政治教育的過程,其課程思政建設是落實立德樹人根本任務的戰略舉措。將思想政治教育元素融入公共基礎課與專業教育課、理論課與實踐課、校內教學與校外實踐中課程是思政教學課程結構體系建設的主要體現[1]。黨的十八大以來,習近平總書記對青年成長成才提出了一系列新思想新觀點新要求。2019 年8 月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布了《關于深化新時代學校思想政治理論課改革創新的若干意見》[2],2020 年5 月,教育部印發了《高等學校課程思政建設指導綱要》[3]。這表明高等教育的課程思政建設已成為提升高等院校育人實效的關鍵點,是高等教育的重要環節。如何充分發揮課堂教學主渠道在高校思想政治工作中的作用,成為每個高等教育工作者亟待思考和研究的重要問題。在課堂教學過程中有效融入課程思政是其中的關鍵一環[4]。

高校的不同學科專業特點不同,育人目標有所差異,這決定了課程思政建設必須有的放矢地融入相應學科。經濟地理學是高校地理科學類專業的重要專業課程,是地理科學中為國民經濟建設提供最直接服務的學科[5],同時關注著經濟發展中人類面臨的重大問題,并研究經濟活動區位、空間組織及其與地理環境的相互關系,是多數國家地理科學系統中最為發達的一門分支學科[6],有較強的實踐性、理論性、應用性以及地域性,同時也是一門不斷與時俱進、變化發展的學科[7]。這一特點使得該門課程非常適合開展融入課程思政的教學改革探索。因此,本文以云南師范大學地理學部的經濟地理學課程思政教學為例,探索經濟地理學課程思政教學改革的主要思路,為其他院校同類課程及地理學類相關課程的課程思政教學改革提供案例參考。

一 課程思政導向下經濟地理學課程教學目標的改革方向

云南師范大學地理學部的經濟地理學課程教材選用《經濟地理學(第3 版)》(李小建主編)。經濟地理學課程教學不僅要培養學生的經濟地理學基礎理論和基本技能,而且要幫助學生認識全球化、知識經濟背景下,區域間分工與合作的新形態、新規律,具備進行現實區域經濟活動空間布局特征歸納、企業區位優化分析的能力[8],這是本課程的總體目標。在融入課程思政后,新增的目標要點:本課程以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,落實立德樹人根本任務,服務于培養較高水平的中學地理師資與非師范地理科學專業人才,使學生具備分析有關經濟活動區位、空間格局及其與地理環境相互關系的基本理論、方法與應用的能力。

在理論和方法目標方面,原教學目標要點:使學生全面了解國內外經濟地理學發展動向和各流派學說觀點,理解經濟地理學的基本理論和研究方法,掌握經濟地理學研究的基本內容、基本概念和知識,具備利用經濟地理學的理論和方法進行初步分析和解決問題的能力[9]。融入課程思政后的教學目標:①對我國在中國共產黨領導下取得經濟建設偉大成就充滿自豪感,對優化我國經濟空間布局具有強烈的責任感和使命感;②掌握經濟地理學基本概念與基礎理論,初步具備認識、分析和解決經濟地理現象與問題的能力;③了解學科前沿,能夠嘗試性開展一定的創新性研究活動;④能夠運用一定的經濟地理學知識和馬克思主義基本原理參與教育教學與社會實踐。

在知識掌握目標方面,原教學目標要點:①掌握經濟地理學等的基本知識;②掌握農業、工業、商業的區位理論、經濟活動區位影響因素;③理解多部門企業區位、區域經濟結構與組織特征,了解經濟全球化的發展特點及影響因素。融入課程思政后,在原有知識教學部分加入國家高質量發展的案例學習,使學生感嘆于祖國的逐漸壯大,實現中華民族偉大復興中國夢近在咫尺,鼓舞學生凝聚青年力量,為祖國的未來發展貢獻一份青春力量。具體做法包括:設置農業地理、工業地理、商業地理、城鄉建設和區域合作等小組案例分享內容,呼應教學中的農業區位與農村發展、工業區位與產業園區、中心地與服務業區位、區域發展與協作等知識點的教學,支撐理論教學,培養學生的合作意識,理解和感受溝通合作的意義和重要性。給學生傳授個人發展、區域發展與國家發展密不可分的基本道理,通過案例學習感受中國崛起與中華民族偉大復興中國夢的實現給當地區域經濟及身邊日常生活帶來的巨大改善,激發學生愛國的熱情。

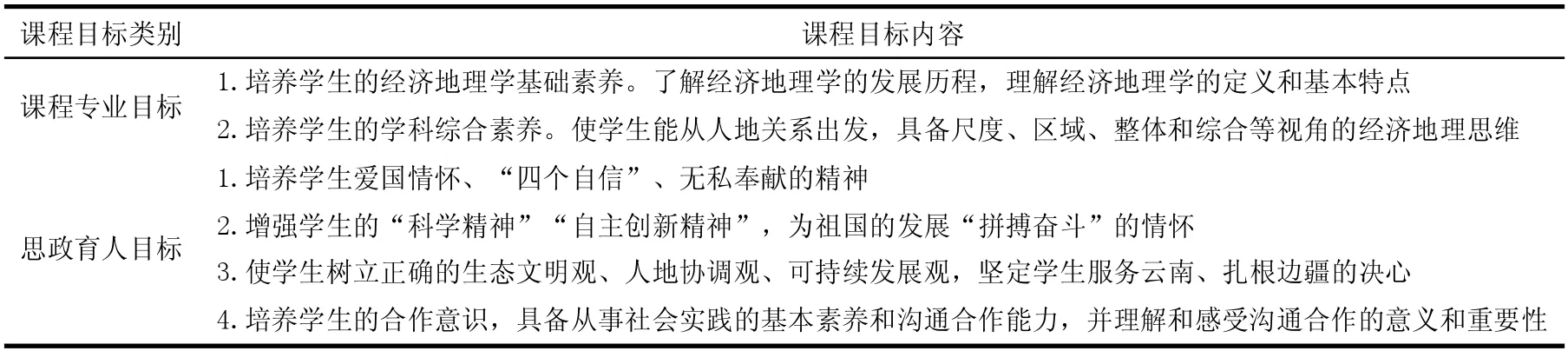

綜上,通過上述改革探索,將課程育人目標由單純的“課程專業目標”擴展為“課程專業目標+思政育人目標”的雙目標格局(表1)。

表1 融入課程思政建設后的經濟地理學課程目標

二 融入課程思政的經濟地理學授課要點

分別以交通基礎設施對經濟活動區位的影響(第二章經濟活動區位及影響因素分析),杜能農業區位論和韋伯工業區位論(第三章農業與工業區位論),跨國公司對投資地經濟發展的影響(第六章跨國公司區位),區域發展戰略(第七章區域經濟發展),區域間經濟聯系、差異與協調(第九章區域之間的空間組織),經濟全球化的概念與非均衡性(第十章經濟全球化)共六個教學內容為例,簡述課程思政的融入要點,以講授法、討論法、案例法、演示法相結合的方式在教學過程中滲透課程思政內容。

(一)交通基礎設施對經濟活動區位的影響

該教學內容的思政映射與融入點是:以“中老鐵路”通車為例,將“四個自信”和“人類命運共同體”的理念滲透到本節交通基礎設施對經濟活動區位影響的教學過程中。達到如下教學成效:第一,使學生理解跨國鐵路通達是重要的國家對外經濟戰略與發展戰略,通過“中國基建”提升民族自信;第二,明白中老高鐵是中國“高鐵外交”的重要一步,未來可能推動泛亞鐵路網計劃,增強中國與東南亞各國的經濟聯系,為踐行“一帶一路”倡議提供支撐。

(二)杜能農業區位論和韋伯工業區位論

講授這兩個理論時,將“科學精神”與“自主創新精神”融入理論教學中。以黃河流域生態保護與高質量發展重大國家戰略為案例,將“生態文明”和“高質量發展”理念滲透到本章案例教學中。以期達到如下教學效果:第一,使學生學會理論聯系實際,實事求是,具體問題具體分析;第二,提高科學素養,提升自主創新的決心和勇氣;第三,了解國家發展的重大政策,能夠理解這些政策對國家產業發展的影響。

(三)跨國公司對投資地經濟發展的影響

此內容涉及到國際經濟活動及其相關因素,因此,將“愛國情懷”“服務國家”的思政教育融入到跨國公司對投資地經濟發展影響的課堂教學中。使學生明白我國長期堅持改革開放這一基本國策的必要性,并通過案例分析講述改革開放給中國企業帶來的積極影響;通過課堂教學增強學生的“愛國情懷”,堅定“四個自信”做到“兩個維護”。

(四)區域發展戰略

講授該內容時,可重點列舉當前的國家重大發展戰略,尤其是將黨的二十大報告中關于“構建新發展格局”的要求融入區域發展戰略課堂教學中。以期達到如下教學成效:第一,讓學生理解新發展格局的目的是要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局[10];第二,通過案例演示讓學生理解不同區域的發展需因地制宜,取長補短;第三,使學生感受到國家戰略的重大意義和時代使命。

(五)區域間經濟聯系、差異與協調

這部分內容既涉及到區域間經濟發展關系理論問題,也涉及到區際經濟聯系、區域經濟差異與協調等現實問題。在教學過程中,可將科學探索精神滲透到理論教學中,將我國“區域梯度發展戰略、統籌區域協調發展戰略、主體功能區戰略、區域重大戰略和新型城鎮化戰略”等國家重大戰略決策融入到現實教學中。達到的教學目標如下:第一,讓學生了解我國當前區域發展戰略的主要方向,使學生能夠分析區域發展問題并提出合理化建議,增強學生理解科學決策的意義和價值;第二,使學生明白我國區域發展戰略提出的經濟地理學意義,明白當今世界正經歷百年未有之大變局,我國發展仍然處于重要戰略機遇期等現實問題,提高學生努力為國家奮斗的責任感和使命感。

(六)經濟全球化的概念與非均衡性

在講授這部分內容時,可將“人類文明新形態”“人類命運共同體”“愛國情懷”融入經濟全球化教學中。讓學生理解“人類文明新形態”“人類命運共同體”的相關概念,明白經濟全球化發展給我國帶來的積極作用,理解經濟全球化是一把雙刃劍,同時,讓學生理解上述概念的提出對全球社會主義國家的影響。

三 經濟地理學思政育人的典型教學案例舉例

以“第十章經濟全球化”這一教學單元為例,從單元教學目標、學情簡析、重點難點、教學方法、教學媒介和課程內容等方面簡述融入課程思政后的經濟地理學典型教學案例。

(一)單元教學目標

1 認知類目標

①理解并掌握經濟全球化與世界經濟一體化的概念及其關系;②理解并掌握經濟全球化的影響因素;③理解經濟全球化與世界經濟一體化的價值和意義。

2 能力目標

①重溫馬克思主義關于“辯證關系”的原則;②系統了解經濟全球化與地方發展二者的辯證關系。

3 素質目標

①馬克思主義指導經濟地理學研究的重要意義;②全球化中的愛國主義(我國科學家海外歸國,如錢學森,楊振寧等,使用網絡展示其學成歸國,服務國家的愛國主義情懷);③全球化背景下的“四個自信”和“民族自豪感”。

(二)學情簡析

1 學段特點

大學三年級,已學習了一些前置地理科學類相關課程,有一定的地理科學思維能力和知識儲備。

2 單元知識

這一單元的知識豐富,包括全球化知識、國際關系知識、企業地理學、政治地理學和馬克思主義理論知識等方面,需要運用教學法的混合使用,占全課程比重約15%~20%。

(三)重點難點

1 重點

①經濟全球化的概念;②經濟全球化的非均衡性。

2 難點

①科學技術進步、跨國資本流動等因素對全球化的影響;②經濟全球化的非均衡性。

(四)教學方法與媒介

1 教學方法

①通過多媒體課件和傳統教學相結合,闡明經濟全球化與世界經濟一體化的概念及其關系;②通過講授和啟發式教學,闡明科學技術進步、跨國資本流動等因素對全球化的影響;③講授法、案例法、討論法;④教學過程中融入課程思政內容。

2 教學媒介

①采用傳統媒體方式教學,即以黑板+粉筆(白色、紅色、黃色)撰寫板書(分為主區、輔區);②采用電子媒體作為教學補充,例如PPT、網絡、多媒體視頻等。

(五)課程內容

1 經濟全球化的概念

生產要素在全球范圍內流動,生產過程和服務所涉及的地域不斷向全世界擴展,從而使世界各國經濟相互依賴性增強的過程[11]。

2 經濟全球化的影響因素

科學技術的進步、跨國資本的流動、國家的政策干預和國際經濟協調等因素。讓學生懂得“科學技術有國界”、愛國情懷、增強自主創新意識、為實現中華民族偉大復興而奮斗。

3 經濟全球化的特點

廣泛影響區域經濟發展、不同行業所受影響不同、制造業向發展中國家轉移、服務業集中于發達經濟體、發展中國家外資不斷增長等主要特征。

4 經濟全球化與地方發展

經濟全球化向地方滲透:主要體現為國際資本流入、跨國公司與本地企業的聯系、知識技術擴散、創造本地就業機會。這部分與“雙循環”相結合,讓學生理解我國“雙循環”戰略的重大意義。

地方化向全球擴散:主要包括新興產業區的建設、地理鄰近產生的流動、創新和“非貿易型相互依存”等方面。這部分是“人類命運共同體”的體現,從經濟活動的角度讓學生理解“人類命運共同體”的內涵。

5 小組討論

通過討論,營造課堂Debate、Critical 氛圍,討論的過程中融入課程思政。主要包括:①俄烏沖突對全球化的啟示。使學生理解國際關系的重要性、守護和平的重要性、人類命運共同體、面對未來的挑戰、建立能源糧食等必需品保障體系的重要性和科學技術對于全球化的重要作用等;②中美貿易戰的成因和影響。使學生更為清晰地認識到因進口限制引起的微觀經濟摩擦、貿易不平衡引起的宏觀經濟摩擦、與國際投資有關的投資摩擦、雙方制度不同引發的制度摩擦、技術性壁壘引起的技術摩擦、單邊主義和強權政治等國際問題,增強學生的愛國情懷。

6 復習思考

該過程旨在復習回顧課堂知識,進行適度課外拓展,增強學生思考問題及分析問題的能力。復習思考的要點包括以下幾點。

1)影響經濟全球化的因素具體有哪些?

2)簡述國家的經濟協調和干預在經濟全球化中的作用。這部分重點滲透課程思政內容:我國對內經濟管理,對外積極參與制定國際經濟秩序,使得經濟全球化和經濟一體化得到了進一步發展[12]。通過區域聯動,協調立場,在制定新的國際關系準則時謀求共同利益,即人類命運共同體,體現社會主義制度的優越性。

3)試述全球經濟活動的空間移動特征。

4)試述地理區位在經濟全球化過程中的意義。

四 結束語

通過對經濟地理學的課程思政教學改革探索,期望在經濟地理學的本科教學中,實現課程思政內容更加有機、充分地融入到經濟地理學教學全過程。學生的愛國情懷、科學精神、自主創新意識和溝通合作能力得到顯著提升,生態文明觀、人地協調觀、可持續發展觀得到進一步樹立。同時,使經濟地理學課程成為地理學學科高校教學過程中貫徹思政教育的重要載體和樣板。