電替代式輻射熱流計光電不等效特性

葉 新, 鄭翔遠, 羅志濤

(1. 中國科學院 長春光學精密機械與物理研究所,吉林 長春 130033;2. 中國科學院大學,北京 100049)

1 引言

溫度是熱力學系統中的重要指標,其定義源自熱力學定律,而國際溫度標準的制定也進一步加強了其重要性。溫度在熱力學和傳熱學領域具有廣泛的應用,也是國際基本單位制的七個基本量之一[1]。然而,隨著理論和應用的進一步發展,單純的溫度測量已不足以支持大多數熱力學系統的評價,熱流密度作為表征熱力學系統傳熱能力的關鍵物理量,逐漸受到研究者的重視[2-5]。

生產和科學對能源問題的重視推動了熱流測量方法和儀器的快速發展。對于發動機、核爆、火箭尾流等熱流測試,通常是以輻射式熱流計測量目標源的輻射通量獲取測試數據[6]。而測量熱流密度比起測量其他參數如溫度、壓力等更加復雜,相關研究也較為稀少,因此傳統的輻射式熱流計如圓箔式熱流計、標準分層計、施密特-貝爾特計等測量精度普遍較低,難以滿足各種應用的測量需求,而量熱式熱流計以電替代的方式實現輻射熱流的精確測量,存在繼續提升的空間[7]。量熱方式是熱流密度測量的重要方法之一,對于特定的控制體,當其受到外界熱流源影響時會出現溫升,然后以電加熱的方式使得控制體在同樣溫度下得到同樣的溫升,最后用通過電量的精確測量和熱流經過面積的比例關系得出被測熱流的量值[8]。該方法即為最為常見的電置換加熱方法,最早由Kulbaum 和Angstrom 發明,并由Colblents 用于測量光通量的大小。電替代原理量熱方法準確性高、可靠性強,不僅可用于工業和實驗室的熱流密度測量,更是美國國家標準與技術研究所(NIST)作為熱流測量和熱流計標定的主要標準之一。但電替代原理是通過電加熱的溫升來復現輻射加熱的溫升,光功率與電功率通過溫度建立關聯,而溫升會受到吸收器吸收率、材料特性、結構特性、熱路設計、加熱位置等因素的影響,使得其測量過程出現誤差,即光電不等效。且在常規的室溫條件下,由于存在外界的對流和輻射效應,光電不等效引起的誤差量級更大。該不等效誤差在熱流計精度要求越來越高的前提下需要進行系統的研究[9]。

目前國外研究者對其研制的測量儀器開展了光電不等效的研究,如國外學者Brusa 等開展了PMO6 輻射計非真空環境下的光電不等效特性研究,通過實驗獲得空氣環境和真空環境的響應度,通過真空、空氣的響應度比對,獲得了該裝置在非真空環境中的光電不等效系數約為0.15%~0.45%[10];Kopp 等人簡化了不同傳熱路徑的傳熱過程,分別考慮輻射計吸收腔的圓錐和圓柱。他們簡化了該裝置的傳熱問題,將其歸納為圓柱體系下的一維傳熱問題,優化了光加熱和電加熱所導致的傳熱路徑問題,通過比較不同條件下熱阻的比值,對光電不等效性進行了修正。這次修正確定了TIM 輻射計光電不等效性的差異,該差異占總合成不確定度的26%[11];長春光機所研制的SIAR 輻射計將電加熱裝置的加熱絲埋在錐腔腔壁中,減少了加熱絲向腔外損失的熱量,從而減小了電替代過程中電功率的損耗。唐瀟等建立了與實驗腔溫度響應相對誤差為0.14%的有限元模型,對SIAR 輻射計的一次反射光和不同加熱區域的光電不等效進行了修正[12]。

綜上,各國所研制的基于電替代測量原理的設備,其吸收器結構和組成均有差異,且工作環境和測量目標也略有不同,因此引起光電不等效性的主要因素也有所不同。而在非真空環境中工作的輻射熱流計光電不等效研究更為復雜,由于空氣流體的存在,流體加深了各不等效因素的耦合性,難以分離各個影響因素進行修正,因此采用何種手段對輻射熱流計的光電不等效性進行定量表征成為了至關重要的問題。因此本文結合輻射熱流計的工作原理與機械結構,對非真空環境中的輻射熱流計及其光電不等效特性進行系統地研究。

2 輻射熱流計的構成及其工作原理

2.1 結構組成

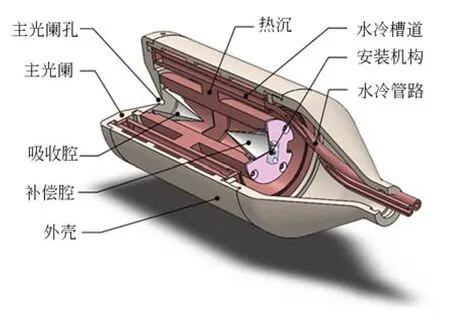

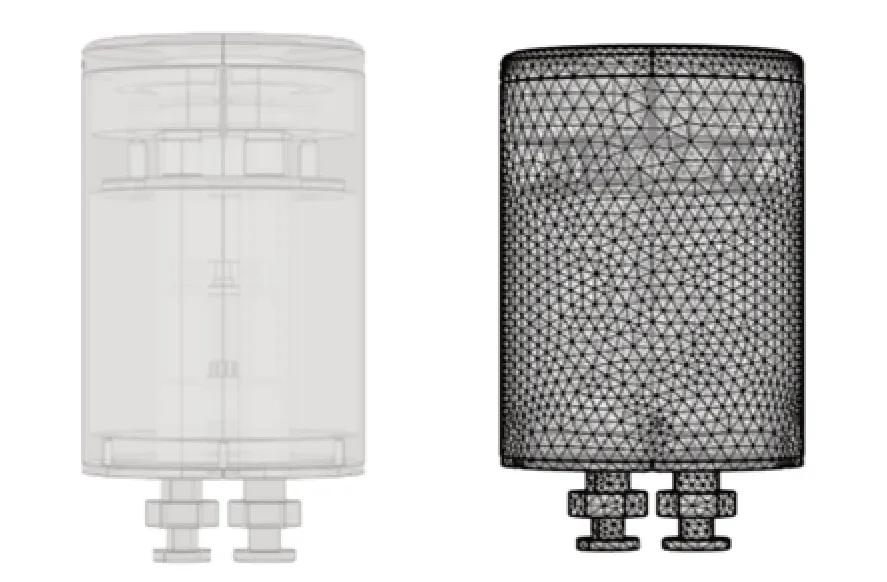

輻射熱流計的結構如圖1 所示,主要由吸收腔、補償腔、熱沉、水冷管路、光闌及外殼等組成[13]。

圖1 結構示意圖Fig.1 Diagram of structural schematic

系統的探測器由吸收腔、補償腔和熱沉構成。吸收腔和補償腔的熱電信號端被短接,而其正端作為信號輸出。吸收腔正、負端測量吸收腔與熱沉之間的溫差,并通過反向連接補償腔抵消熱沉溫度變化的影響。熱沉作為系統的溫度基準,與熱鏈接一同保持系統溫度的恒定,熱鏈接則連接吸收器和熱沉,影響輻射熱流計的時間常數和響應度。外殼和隔熱層則用于減少傳熱過程的熱量損失和外部環境的影響。

2.2 工作原理

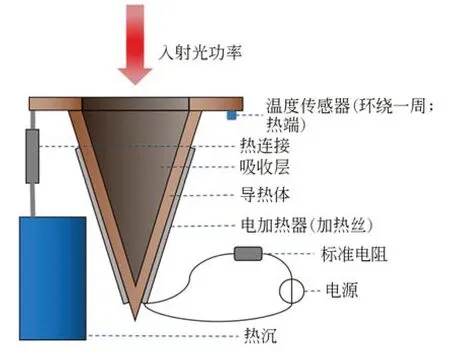

系統的基本工作原理如圖2 所示,輻射熱流計吸收腔內噴涂高吸收率黑漆,使其對入射輻射近乎完全吸收,入射輻射能量在錐腔轉化為溫升。然后以電加熱復現輻射加熱的溫度,精確計算電加熱功率,從而獲取輻射加熱功率,通過精密光闌實現輻射功率到輻射熱流的轉換。

圖2 電替代工作原理圖Fig.2 Diagram of operating principle of electrical substitution

輻射熱流計的測量分為兩個階段,首先通過控制單元對纏繞在吸收腔外部的加熱絲施加不同的加熱功率使主腔升溫,從而使吸收腔探測器與熱沉在導熱路徑上產生溫差,以使導熱路徑上的熱電堆兩端輸出相應的熱電信號。通過施加不同功率,獲取儀器探測器在響應功率下的熱電信號,并按照插值法建立熱電功率與熱電信號碼值之間的數學模型。在測量輻射光源時,入射光通過探測頭部的主光闌,入射至吸收腔的內表面,從而使得吸收腔升溫,使主腔探測器與熱沉在導熱路徑上產生溫差,并使導熱路徑上的熱電堆兩端輸出相應的熱電信號,待熱電信號達到平衡后,該信號即為被測光源對應的熱電信號。結合第一階段所得數學模型,即可計算出待測目標的輻射熱流密度,見式(1)~式(3):

其中:E為輻射熱流密度,PH和PL分別為自測試階段施加的高、低電功率,TH和TL分別為施加高、低電功率時感應端所產生的高、低溫升,S為輻射熱流計的響應度,P0為入射光功率,T0為接收光功率時感應端所產生的溫升,α為吸收率,A為光闌面積,N為光電不等效修正系數。

其中光電不等效修正較為困難,難以通過實驗定量測量光加熱與電加熱的腔溫分布與不等效性,因此需要結合理論與實驗對其深入研究。

3 光電不等效來源分析及傳熱模型建立

3.1 光電不等效來源分析

輻射熱流計屬于熱電型探測器,其電功率與光功率是以溫度參數建立關聯,其中加熱絲和黑漆分別將電能、輻射能轉化為熱能施加在錐腔,根據熱力學第二定律,熱量會自發地從高溫部分流向低溫部分,其中熱量在腔體輸入,經過吸收腔、熱連接、熱阻和熱容串并聯等熱路后,傳導至熱沉的恒溫邊界,最終由熱電堆傳感器輸出溫差熱電信號。而光電不等效本質上是由于光電加熱區域差異、敏感面加熱區域差異、空氣對流等因素使得其傳熱路徑的熱阻不一致,使得測溫傳感器感應到的溫差存在誤差。因此結合傳熱學理論,對輻射熱流計測量過程中發生的不等效性進行理論分析,建立相應的傳熱模型并進行驗證。

3.2 輻射熱流計傳熱理論

固體傳熱通常以Fourier定律描述,當僅考慮熱傳導的情況下,熱通量q與溫度梯度成正比,即:

當引入時間t時,靜止固體的溫度場傳熱方程可用如式(5)所示的形式表示:

其中:ρ密度,Cp是熱容,T是溫度,Q是系統吸收的熱量。

由于輻射熱流計的工作環境存在空氣流動,需要引入流體場,流體傳遞能量有對流和傳導兩種方式,取決于流體和流型的熱學屬性。其次粘性流體流動會產生加熱效應,通常可忽略。若流體密度因溫度變化,則需考慮壓力功貢獻項,例如壓縮空氣產生熱的效應。故包含流體的傳熱方程符合以下形式:

其中:ρ密度,Cp是熱容,T是溫度,Q是系統吸收的熱量,u為流體的流速。

當涉及到計算域中流體流動時,由納維斯-斯托克斯方程(N-S 方程)來描述:

其中:μ是流體動力粘度,g是重力加速度,p是流體壓力。

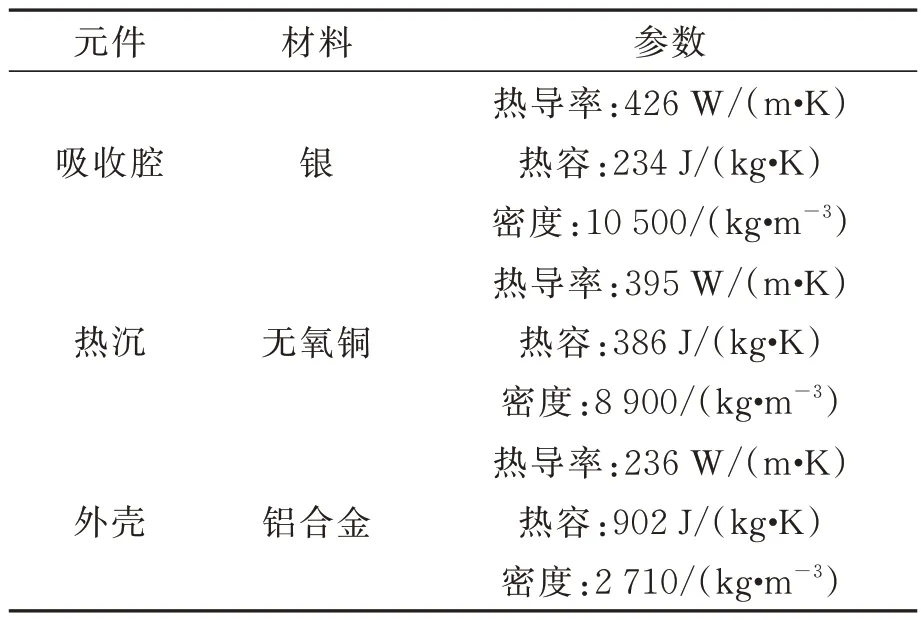

由于輻射熱流計的光電不等效性難以通過實驗進行定量表征,而有限元分析法是一種通用、高效的方法,適用于處理復雜的三維模型結構。該方法可以收斂到原數學模型的精確解因此采用有限元分析法進行定量分析。使用COMSOL 軟件對熱流計的結構進行三維建模并對其進行網格劃分生成網格模型,其中對尺寸較小的區域及吸收腔區域進行了網格細化。熱流計有限元仿真分析時劃分的網格包含“119 057”個域單元、50 627 個邊界元和9 079 個邊單元,如圖3 所示。采用固體與流體傳熱模塊及層流模塊耦合的方式進行仿真分析,各元件參數由表1所示。

表1 主要元件參數表Tab.1 Main component parameter list

圖3 輻射熱流計網格劃分Fig.3 Grid division of radiant heat flux meter

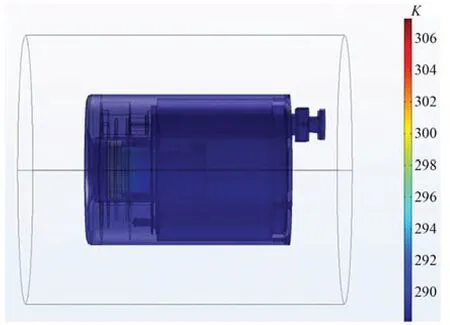

對該結構熱流計采用有限元方法在0.05 W光斑型加熱區域施加加熱功率進行仿真,得穩態后熱電堆熱端與冷端的溫差為0.069 68 K。輻射熱流計的溫度分布如圖4 所示。未設置空氣流體場時,輻射熱流計熱電堆感應的溫差為0.092 35 K,以空氣環境的溫差響應為基準,則該模型的空氣-真空響應度差異約為32.53%。

圖4 輻射熱流計溫度分布圖Fig.4 Temperature profile of radiant heat flux meter

3.3 模型分析與實驗驗證

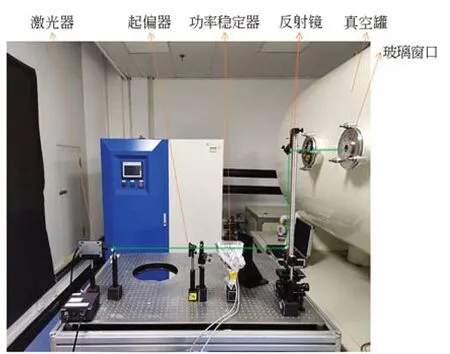

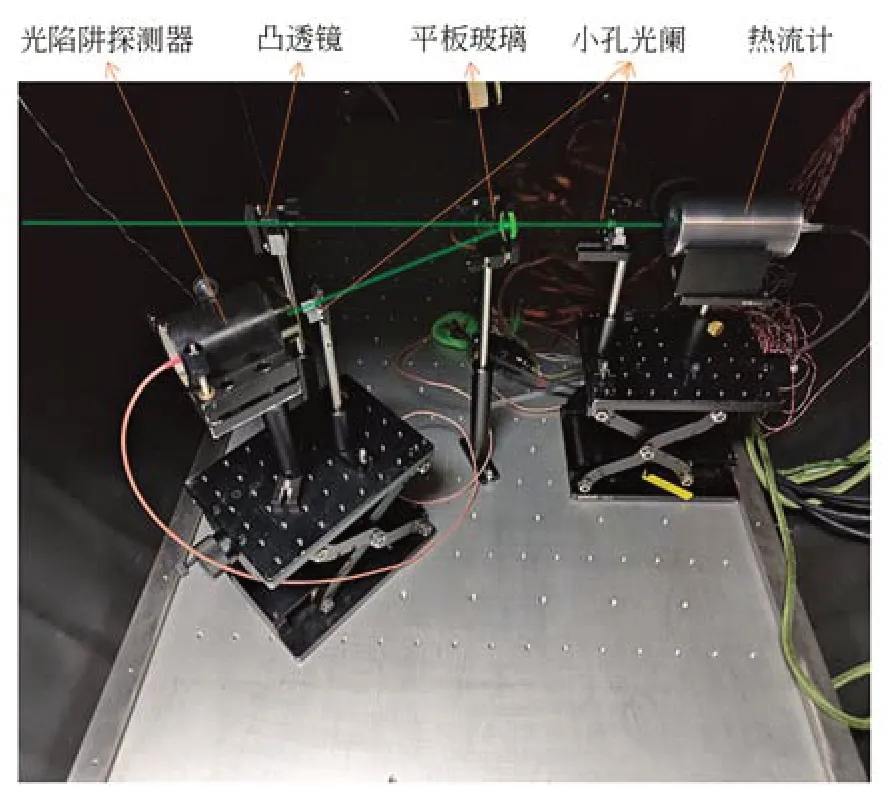

若通過上述建立的模型開展光電不等效修正,還需驗證輻射熱流計熱結構模型的有效性,因此開展輻射熱流計真空-空氣響應度比對實驗。獲取熱流計在真空、空氣環境下的響應度差異與仿真模擬結果進行對比,若實驗結果與仿真結果的比對有效,則通過仿真模型分離各不等效因素,基于有限元分析法進一步對各因素進行修正。搭建如圖5~圖6 所示光路,使熱流計接受穩定的光源,通過光陷阱探測獲取光路功率真值,獲得熱流計測光時的響應度,將該結果與電加熱測試的響應度進行比對,獲得空氣環境中激光垂直入射時熱流計光加熱與電加熱之間的差異。其次開啟真空實驗,待罐內真空度低于6E-3(Pa)時,重復上述空氣環境中所開展的實驗,獲得真空-空氣響應度差異結果,通過此次實驗結果獲得構建仿真模型的數據。

圖5 真空罐外光路Fig.5 Outside light path

圖6 真空罐內光路Fig.6 Light path in vacuum tank

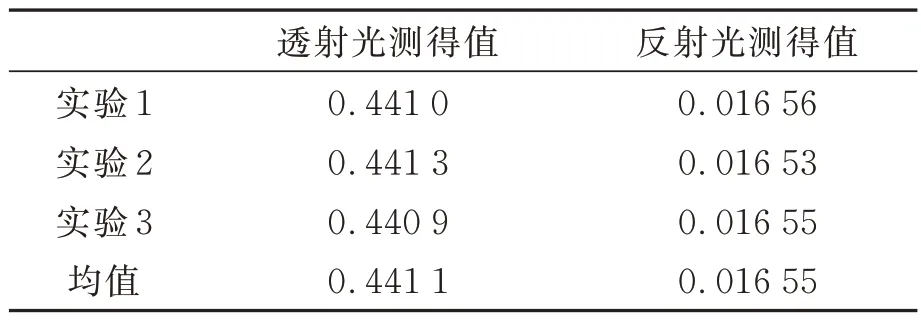

其中以532 nm 激光器、起偏器、功率穩定器構造穩定的激光,再由兩片平面反射鏡將激光光束垂直入射至真空罐的玻璃窗口。激光入射至真空罐內,經焦距為700 mm 的凸透鏡進行縮束,再由平板玻璃獲得一束透射光,兩束反射光,透射光經小孔光闌入射至熱流計光闌,反射光經小孔光闌使一束激光入射至陷阱探測器中,以此通過此光路透射反射比獲取熱流計工作時所測得的真值。測得透射反射比約為26.65,投射反射比測試結果如表2 所示。

表2 透射反射比測試結果Tab.2 Transmission-reflection ratio test results (mA)

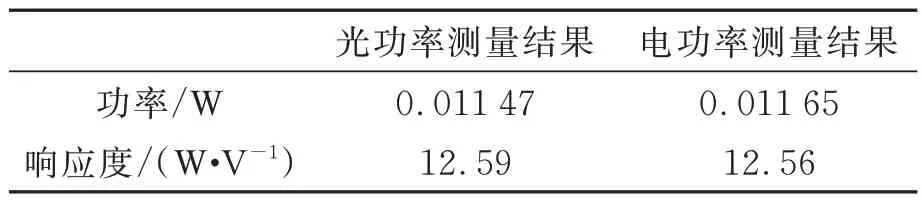

在非真空環境中,對輻射熱流計分別施加光功率與電功率,測量結果如表3 所示,得光功率加熱的響應度為12.59 W/V,電加熱響應度為12.56 W/V。

表3 非真空環境輻射熱流計響應度測試結果Tab.3 Response test results of radiant heat flux meter in non-vacuum environment

在真空環境中,再次對輻射熱流計分別施加光功率與電功率,測量結果如表4 所示,得光功率加熱的響應度為8.692 W/V,電加熱響應度為8.686 W/V。

表4 真空環境輻射熱流計響應度測試結果Tab.4 Response test result of radiant heat flux meter invacuum environment

以空氣環境的響應度為基準,真空環境與空氣環境的電功率響應度差異為30.85%,光功率響應度差異為30.96%。輻射熱流計有限元模型的真空-空氣響應度差異為32.53%,與上述實測結果相差約1.7%,驗證了輻射熱流計熱結構模型的準確性,可通過該模型對其熱特性進行表征。

4 輻射熱流計光電不等效分析與修正

4.1 傳熱存在的不等效

輻射熱流計工作時,熱量Q在腔體輸入,經過吸收腔、熱連接、熱阻和熱容串并聯等熱路后,傳導至熱沉的恒溫邊界,最終由熱電堆傳感器輸出溫差熱電信號。而傳熱存在的不等效本質上是由于光電加熱區域差異、敏感面加熱區域差異等因素使得其傳熱路徑的熱阻不一致,而測溫傳感器感應到的溫差存在誤差。

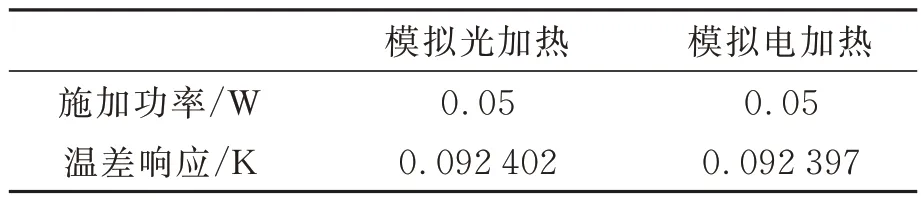

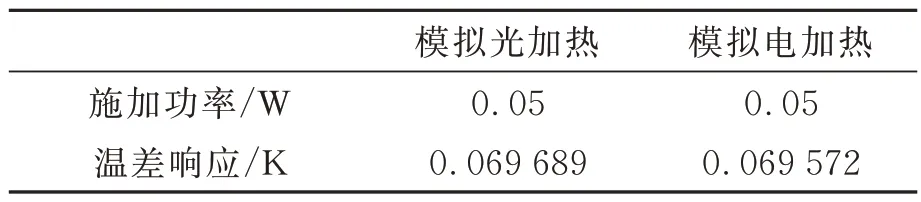

結合前節中建立的熱結構模型,假設光功率完全被吸收腔吸收,分別在光加熱區域和電加熱區域施加等大的熱源,取輻射熱流計穩態后的仿真結果,通過兩次的仿真結果的比對分析該因素的誤差量級。其次,輻射熱流計的電加熱區域是固定不變的,可光加熱會受到入射角的影響,使得輻射熱流計吸收腔敏感面在不同區域加熱。當敏感面接收到的熱源位置發生偏移時,熱量所經過的熱路發生改變,則溫度傳感器所感應的溫差也發生變化。無對流場時,仿真結果如表5所示。

表5 光電加熱位置偏差仿真結果Tab.5 Simulation results of photoelectric heating position deviation

真空環境中,光電加熱區域差異的影響小于0.02%。在無空氣流體的影響下,施加等大功率的熱源,熱量均沿著熱路傳導至測溫傳感器,此結果相對目標測量不確定度為1%的輻射熱流計而言,其影響可忽略。

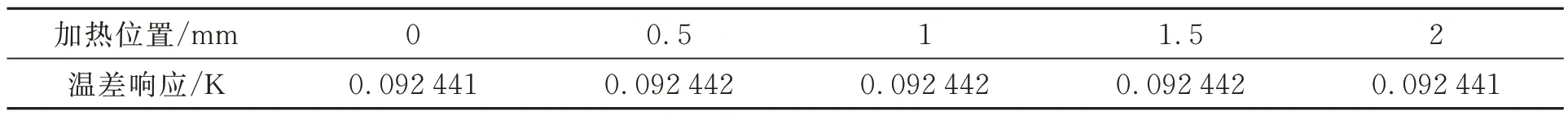

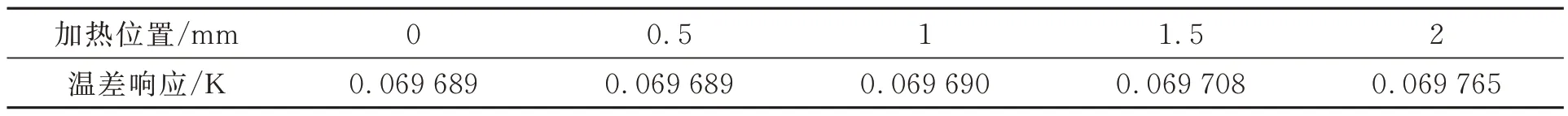

在無對流的環境中,在吸收腔敏感面上劃分直徑1 mm 的光斑型加熱區域,施加0.05 W 的熱源,沿水平軸步進0.5 mm 依次進行仿真計算,無空氣流體時的仿真結果如表6 所示。

表6 敏感面不同加熱區域偏差仿真結果Tab.6 Simulation results of different heating regions of sensitive surface

在無空氣流體的影響下,0.05 W 的光斑型加熱區域相對中心偏移量為2 mm 時,輻射熱流計的溫差響應不確定度為0.007 4%,說明錐腔整體熱阻小,該部分因素相對于測量不確定度設計目標優于1.0% 的輻射熱流計而言,可忽略不計。

輻射熱流計通常在空氣環境中工作,而由于空氣流體的存在,會使輻射熱流計在光加熱和電加熱的熱量在傳導過程中以對流散熱的形式流失。在空氣流體場中,再次開展光加熱位置變化和敏感面不同加熱區域偏差的仿真計算,結果如表7~表8 所示。

表7 流體場中光電加熱位置偏差仿真結果Tab.7 Simulation results of photoelectric heating position deviation in fluid field

表8 流體場中敏感面不同加熱區域偏差仿真結果Tab.8 Simulation results of different heating regions of sensitive surface in fluid field

則受到空氣自然對流的影響,光電加熱位置偏差的影響小于0.17%,敏感面不同加熱區域的影響小于0.1%。

此外,輻射熱流計在工作時會通入循環水進行冷卻,然而水的溫度難以控制不變,因此在通入循環水時會使熱沉溫度受到影響,進而使得測溫傳感器的冷端受到影響。根據COMSOL 仿真模型探究循環水溫度變化對熱流計溫度響應的影響。劃分吸收腔加熱區域,加熱功率為0.05 W,實驗室所用水冷系統包含0.01 K 的水溫抖動,循環水溫度設置為隨時間變化的正弦函數:T=293.15+0.005×sin(t×pi/450) K,仿真時間為50 min,仿真得熱平衡時的變化小于0.000 185 K,其不確定度為0.2%。

4.2 光電不等效修正

在實驗室環境下,開展了輻射加熱與電加熱響應度比對實驗,以電加熱的測試結果為基準,輻射熱流計輻射加熱與電加熱的差異為0.235%,獲得光電不等效修正系數N=1.002 35。在上節中進行的仿真分析,各個因素相互獨立,通過不確定度合成公式進行計算,獲得其不確定度為0.29%。對輻射熱流計進行光電不等效性修正后,其測量值更趨近于真值,測量準確度得到提升。

5 結 論

為滿足如今對輻射熱流密度高精度測量的需求,對輻射式熱流計的光電不等效性進行研究,提高其測量準確度。本文針對輻射熱流計傳熱存在的不等效,采用有限元分析方法進行模擬計算,同時對所建立的有限元模型開展真空-空氣響應度比對實驗進行驗證,以此證明模型的有效性。經計算,真空環境中光電加熱區域差異的影響小于0.02%,敏感面不同加熱區域的影響為0.007 4%,空氣流體環境中,光電加熱區域差異的影響小于0.17%,敏感面不同加熱區域的影響為0.1%。循環水水溫的影響小于0.20%。得輻射熱流計光電不等效修正系數N=1.002 35。本文建立了高功率輻射熱流計各結構組件與黑體腔之間的傳熱模型,采用有限元仿真近似計算光電不等效因素對輻射熱流計測量結果的影響,實現輻射熱流計光電不等效的定量分析,研究成果對輻射熱流計的優化設計提供參考,對我國熱流測量技術的發展有著重要意義。