黔辣10號辣椒單行雙株移栽試驗

趙 麗,張小容,薛明超,袁 燁,鄒天英,雷利群,冉德乾

(習水縣農業農村局,貴州 遵義 564600)

黔辣10 號的品質佳、豐產性好,是遵義朝天椒3 號改良品種[1],無限生長類型,全生育期170 d,生長勢強,節間短,連續坐果能力強,株高及開展度接近82 cm;果實單生向上、圓珠形,果長2.0 cm,果肩寬約2.9 cm,平均單果重11.2 g[2-3]。遵義市習水縣擁有得天獨厚的辣椒種植環境,種植的辣椒品質享有“香辣協調、品味溫醇”的美譽,深得廣大消費者喜愛[4-5]。習水縣辣椒種植規模較大,屬于經濟效益比較高的農村產業,勞動力需求較多。近年來,農村年輕勞動力大量輸出,農村勞動力缺乏,嚴重影響辣椒產業發展[6]。為此,探索尋找省力的辣椒移栽技術尤為重要,設置單行雙株移栽試驗,可減少約1/2 的移栽勞動力。由于單行雙株種植辣椒較緊湊,空間利用率較低,本試驗設置不同起壟密度比較,篩選出適宜習水縣種植的單行雙株密度,重點推廣應用,為椒農增收致富提供科學的選擇依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地點

試驗地點設置在習水縣雙龍鄉大壩寺村,經度為106°34′56.3",緯度為28°27′18.1",海拔950 m,年均溫為14.2 ℃,年總積溫為5 109 ℃,年日照時間為1 137 h,年平均降水量為1 012 mm。試驗地塊為3年前水改旱,易排灌,土壤為黃壤土,肥力中等、均勻一致,前茬作物為羊肚菌。耕層土壤理化性狀:有機質31.6 g/kg、堿解氮83.2 mg/kg、有效磷10.7 mg/kg、速效鉀103 mg/kg、pH 值6.89。

1.2 試驗品種

黔辣10 號果型為圓珠型,由遵義市農業農村局提供。

1.3 試驗設計

試驗設四個處理,處理一(A)、處理二(B)、處理三(C)單行雙株移栽,處理四(CK)為雙行單株移栽(與處理三(C)密度相同);每處理3 次重復,共12 個小區。

試驗小區采用隨機區組排列(見圖1),根據辣椒生長對土壤、空間的需求(單行雙株種植較常規雙行單株移栽的空間利用率低),目前農村勞動力缺乏,設計單行雙株試驗的密度為0.8 m×0.5 m(折合50 025 株/hm2)、1.0 m×0.5 m(折合40 020 株/hm2)、1.2 m×0.5 m(折合33 345 株/hm2)。

圖1 試驗田間排列情況

1.4 試驗管理

1)播種育苗。試驗于2021年3月22日集中統一采用大棚漂盤育苗;移栽前7 d 噴30%甲霜·惡霉靈水劑、100 g/L 氰霜唑懸浮劑,防治苗期猝倒病、灰霉病等病害。移栽前1~2 d 將苗盤從育苗池中移出煉苗。

2)移栽。5月18日移栽并開廂起壟覆膜移栽,每小區長5 m、寬5 m,小區面積25 m2,小區間不設走道,整個試驗地周圍設保護行。根據田間實際情況,處理一(A)、處理二(B)、處理三(C)、處理四(CK)分別起壟為6 壟、5 壟、4 壟、4 壟,每壟栽植22 株。

3)大田管理。試驗用“豐年來”牌復合肥,底肥施用量為750 kg/hm2;5月27日噴施0.2%氮肥水溶液提苗;6月23日追肥1 次,施用量為375 kg/hm2;全生育期共施肥3 次。

4)病蟲防治。抹芽打枝后噴施0.06%甾烯醇微乳劑、100 g/L 氰霜唑懸浮劑,防治霉病、病毒病等;5月27日,噴施0.06%甾烯醇微乳劑、100 g/L氰霜唑懸浮劑、24%阿維·福啶蟲酰胺懸浮劑,防治疫病、病毒病、青枯病、青蟲、螨蟲等病蟲害;大田管理期共施藥2 次。

5)整枝固繩防倒伏。及時抹掉側枝,摘除植株下部老黃葉,植株兩側沿畦走向固定2 條長繩,使辣椒長勢整齊、側枝有序生長,防止植株倒伏。

1.5 采收與產量計算

按照貴州省地方標準《貴州辣椒田間測產規范》(DB 52/T 976—2014)進行測產。每品種定點10 株采收,分批次記錄果長、果粗、株結果數和單果重,烘干算折干率,并計算理論產量(盛果期單果重×株結果數×公頃株數×校正系數)。每處理分批采收鮮紅辣椒,全田采收完后計算實際產量。

1.6 數據處理

數據使用WPS Office 軟件Excel 表格統計,采用DPS 數據處理系統進行Duncan 多重比較分析。

2 結果與分析

2.1 生育期表現

本試驗處理的播種期、出苗期、移栽期、初花期、始收期和終收期等生育期均一致,3月22日播種育苗,4月6日出苗,5月18日統一移栽,6月16日進入初花期,8月10日開始采收,9月9日終止采收,全生育期155 d。

2.2 田間性狀表現

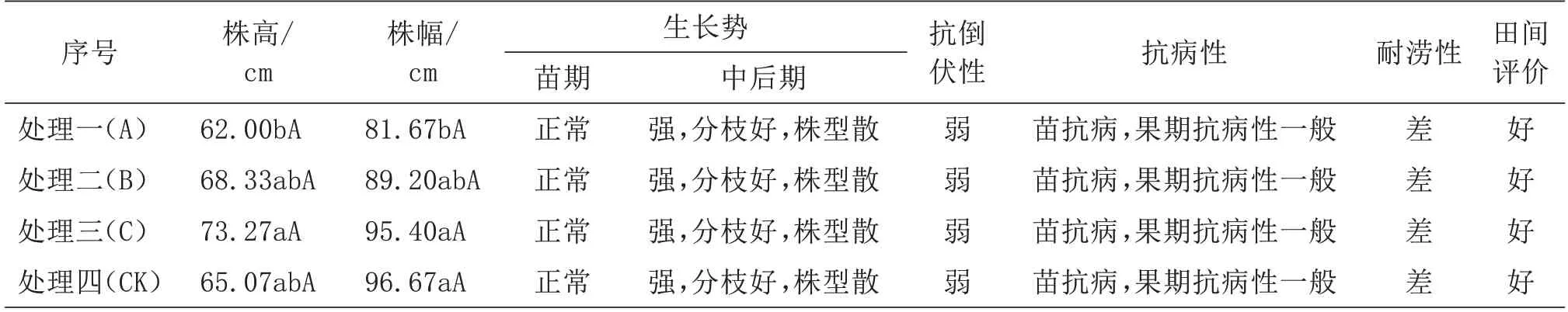

如表1所示,株高方面:隨行距的增加,辣椒株高呈增高趨勢,其中處理三(C)株高顯著高于處理一(A),其余處理間株高差異均不顯著;株幅方面:四個處理的辣椒株型均較開展,處理三(C)和處理四(CK)的株幅明顯大于處理一(A)和處理二(B),說明起壟較寬的辣椒株幅較大。生長勢方面:各個處理的苗期長勢均正常,中后期長勢強、分枝好。根據田間觀察,各處理均不抗倒伏,可能受以下原因影響:一是移栽時辣椒苗偏高;二是移栽時打窩較淺、覆土過少。抗病性方面:各處理在苗期抗病性較好,在結果期的抗病性一般。耐澇性方面:各處理接近,均不耐澇;田間整體評價較好。

表1 辣椒單行雙株移栽試驗田間性狀記載

2.3 商品性對比

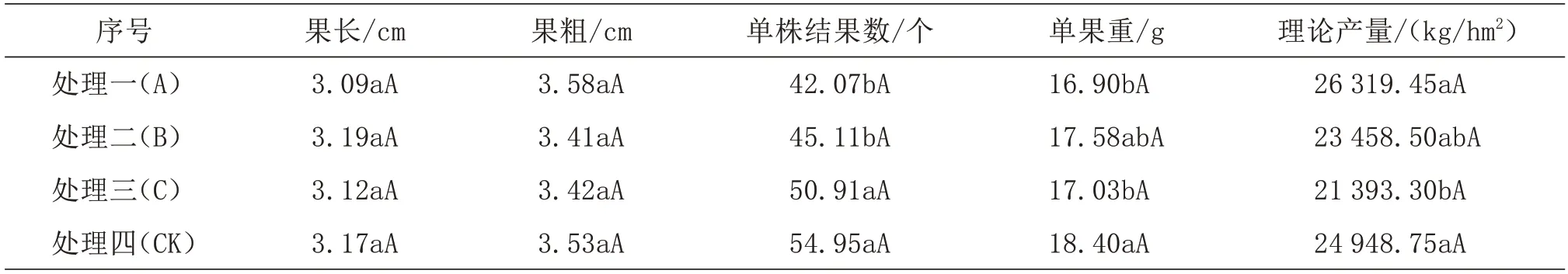

如表2所示,果長、果粗隨行距變化規律不明顯,所有處理果長、果粗間差異均不顯著。果長方面:僅處理二(B)果長較處理四(CK)(3.17 cm)長,為3.19 cm,其余兩處果長低于處理四(CK)。果粗方面:處理一(A)較處理四(CK)(3.53 cm)粗,為3.58 cm,其余兩處理的果粗接近,較處理四(CK)細約0.1 cm。單株結果數隨行距的增加呈遞增趨勢,對照單株結果數最多,為54.95 個,與處理三(C)差異不顯著,顯著高于處理一(A)、處理二(B)。單果重隨行距的增加呈遞增趨勢,單行雙株處理的單果重均低于處理四(CK)(18.4 g),其中處理一(A)和處理三(C)單果重與處理四(CK)差異顯著。理論產量方面:處理一(A)最高,為1 754.63 kg/hm2,其次為處理四(CK)、處理二(B),處理三(C)最低。

表2 辣椒單行雙株移栽試驗定點10株的商品性統計

2.4 產量對比

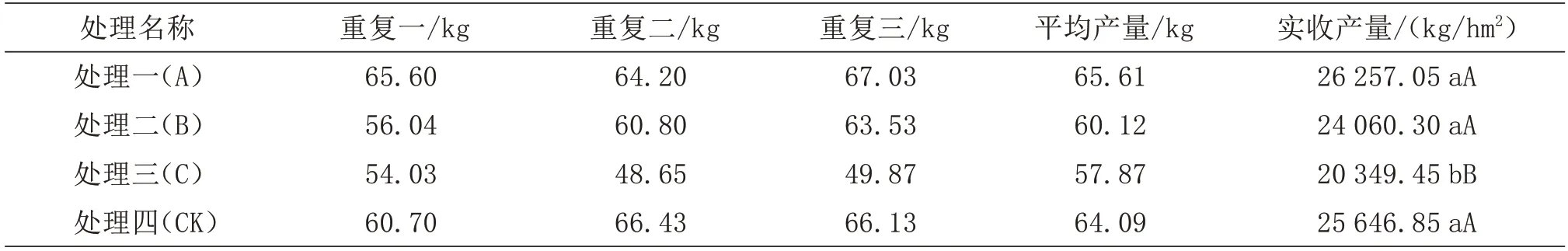

由表3 可以看出,處理一(A)小區實收產量最高,達到26 257.05 kg/hm2,較處理四(CK)增幅2.4%;處理二(B)、處理三(C)行距較寬,辣椒雙株移栽空間利用率較低,實收產量較處理四(CK)低,分別是24 060.30 kg/hm2、20 349.45 kg/hm2。

表3 辣椒單行雙株移栽試驗產量統計

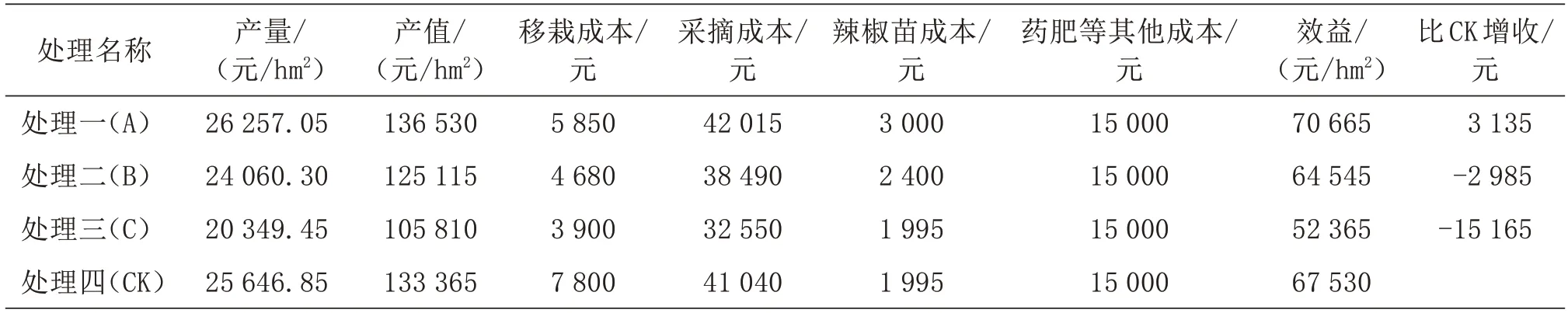

2.5 經濟效益比較

辣椒單行雙株種植較同等密度處理下雙行單株種植方式打孔、栽植次數減半,較大程度節約移栽成本。由表4 可知,處理一(A)辣椒實收產量、產值最高,移栽成本明顯低于處理四(CK),實收經濟效益最高,為70 665 元/hm2,較處理四(CK)增加了3 135 元/hm2;處理二(B)、處理三(C)因單株產量較低、有效株數不足、植株空間利用率小,實收產量及經濟效益不及處理四(CK)。

表4 辣椒密度試驗經濟效益統計

3 結論

朱永軍和袁長兵(2000)[7]、秦競等(2022)[8]認為,在設施大棚辣椒一穴雙株種植中效果較好,黃福香等(2016)[9]認為,在露地番茄單雙株交叉種植產量較高。本試驗中各處理的生育期、抗倒伏性、耐澇性、感病性等性狀基本一致;單株結果數與單果重隨行距的增加均呈增加趨勢,單株收獲辣椒產量增加;單行雙株種植的辣椒植株移栽定植在壟面中間,降低了移栽成本,但行距過寬導致辣椒有效株數較少,與雙行單株移栽相比土地空間資源利用率低,使得單行雙株移栽種植產量在0.8~1.2 m/hm2行距范圍內隨行距的增大產量減少、經濟效益降低。通過商品性狀、產量對比,行株距為0.8 m×0.5 m(合50 025 株/hm2)的單行雙株移栽方式產量最高,移栽成本明顯低于對照,同時可保證辣椒果長、果粗等商品性與常規種植一致。