基于“雙減”政策的初中地理課堂情境活動的實踐

河南省濮陽市實驗中學 段慶元

一、現階段初中地理教學存在的問題

(一)教學結構不合理

從實際的教學情況來分析,部分教師對于教學結構的安排不合理,在實際的教學中教師沒有制訂完善的教學目標,一味地按照教材教學內容照本宣科地進行教學,不會根據學生的實際情況對教學計劃進行隨時調整,導致學生接受的地理知識呈現出碎片化特征,對于一些地理知識理解較為困難。此外,教學方法也與學生的性格特點不相符合,教師多采用灌輸式的教學方法,只重視知識的傳授,忽略了學生的主體地位。這種沉悶的教學方式,無法達到良好的教學效果,不合理的教學結構也會整體降低教學質量。

(二)地理作業設計不合理

“雙減”政策要求教師提高作業的質量,減少作業數量。在實際課堂教學中,作業是主要組成部分,學生在完成作業的過程中不僅可以對基礎知識進行鞏固,還可以讓教師通過作業完成情況,知曉自身教學的不足。但是根據現階段初中地理作業情況來看,課后作業設計還存在一些問題,作業量較大、效能較低,這讓很多學生對作業產生了抵觸心理。同時,在地理作業中還存在“一刀切”的情況,教師沒有考慮到學生發展的差異性,影響了學生地理能力的發展。

(三)不重視教學評價

初中學生正處于青春期,心智發展不成熟,自我控制能力較差,在學習過程中常會出現一些不良的心理情緒,這就需要教師積極引導,增加學生學習的信心。此外,教師的教學評價方式仍然受到傳統教學觀念的影響,只注重學生的學習成績,對于學生學習態度、進步情況等方面并不重視。這也會在一定程度上打擊學生學習的信心,逐步磨滅學生學習的熱情。教師對于教學評價的不重視,也限制了學生的個性化發展,學生無法受到針對性的教育。總之,教師不管實施哪種教學方法,都需要重視教學評價,以促進學生發展。

二、初中地理課堂情境活動的實施方法

(一)制訂完善的教學目標

在實施教學措施前,教師需制訂完善的教學目標,這樣才能保證各項教學措施的順利實施。首先,教師要對最新的課程標準進行研讀,對“雙減”政策的內涵進行了解,再根據教學內容確定教學目標。其次,要對學生的學習情況進行分析,注重制訂差異化的教學目標和結構,將課堂教學與學生的實際情況進行緊密結合,將各項教學措施都落到實處。最后,教學目標并不是固定不變的,教師在開展課堂情境活動時,學生的發展情況是隨時變化的一個過程,所以教學目標也應根據學生的實際情況,進行動態調整,這樣才能保證教學計劃可以滿足學生的發展需求,達到預期的教學效果。

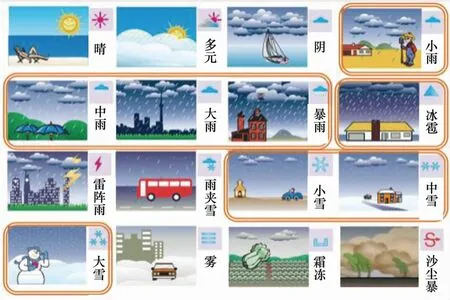

例如,在教授人教版“多變的天氣”時,教師就可開展情境教學活動,在課堂上列舉一些城市的天氣截圖,列出一些常見的天氣符號等,通過一些生活中的情境,吸引學生參與到課堂教學中。在教學時教師可制訂如下教學目標。

(1)正確區分“天氣”和“氣候”,且可以在生活中對這兩個術語進行正確的使用;(2)學習基礎的天氣符號及圖標(圖1),并根據符號分析簡單的天氣圖片(圖2);(3)認識衛星云圖,并進行分析;通過實例分析人類的活動會對空氣造成哪些影響,以此來培養學生的環保意識。

圖1 常用的天氣符號及圖標

圖2 連續幾天天氣預報圖

以上的教學目標有相對簡單的,也有難度較大的,教師可以在課堂上開展多種情境教學活動,如生活情境、合作情境、競賽情境等,將本課的教學內容與學生的生活實際進行密切聯系,為情境教學活動的開展提供方向。

(二)確定情境教學主題

教師在開展課堂情境教學活動時,不僅需要制訂完善的教學目標,也需要根據實際的教學內容,明確情境教學活動的主題,再進一步細化情境活動的形式,促使教學活動更加順利開展。例如,在教授“世界人口的增長”的知識時,學生需要學習的知識較多,包括世界人口增長、分布的特點、原因以及人口問題對環境及社會的影響等。在教學時教師就可制訂以下的情境主題:“通過小組合作的方式組織學生找出人口的稠密和稀疏區域,并分析導致此種情況的原因,學生需要通過自學,了解人口自然增長率”。這樣的主題設計可以將多種教學形式和教學內容進行結合。情境主題的結構如下:按照主題完成教學活動時,需要對教學內容呈現的順序進行合理安排。例如,本節課需要先分析人口的特點和時間上的差異性,再對人口空間上的分布差異和人口問題對社會環境的影響進行講授,進而達到實際的教學目標。

(三)設計情境活動

1.利用熟悉的事物,設計情境活動

地理學科是一門與生活息息相關的科目,初中地理中更是涵蓋了中國、世界的地理知識,對氣候、人口、環境等多方面的內容進行了闡述,這些知識與人們的日常生活息息相關。所以,在設計情境活動時,需要從學生的生活實際入手,利用他們熟悉的事物進行情境設計,這更有利于吸引學生。具體來說,可從以下幾方面入手,首先,將區域具體的生活特色作為課堂教學活動的主線,對教學流程進行安排,圍繞學生感興趣的話題進行教學。例如,在教授“降水的變化與分布”的知識時,可以設計“小雨滴講故事”的情境活動,先引導學生探究“我是怎樣產生的?(如何形成的降水?)我成長的樣子?(有哪些降水的類型?)我最喜歡的地方?(雨極)我最不喜歡的地方?(旱極)”等,從第一人稱角度設計教學情境,讓學生在活潑有趣的情境中完成知識的學習,完成實際教學任務。

2.以典籍故事設計情境

在開展情境活動過程中,教師不僅可以以生活中的事物作為情境的基礎,還可以將學生熟悉的故事作為情境。實際上初中學生已經有了一定的生活、知識積累,對于很多經典故事都耳熟能詳,只是在日常學習中很多學生沒有深入去感悟故事情節,未體會故事中所表達的思想、精神等。例如,在教授“東南亞”的相關知識時,教師就可將《西游記》作為情境構建的基礎,建設“東南亞”知識的主線,讓學生在有趣的“西游”情境中,輕松地學習到知識,地理的核心素養也會得到顯著提升。

3.以模擬活動設計情境

地理知識不僅與地質、地貌、氣候等有密切關系,還具有較強的實踐性。但是在實際教學中,教師并沒有將這種實踐性體現出來,大多是按照教材照本宣科。因此,在教學過程中,教師可結合實際教學內容,適當開展模擬活動,設計實踐情境,這樣不僅可以增加地理知識的實踐性,還能創設輕松、愉快的教學情境,讓學生感受到地理知識的樂趣。如教師可模擬會議情境、招聘現場、實驗情境、科研課題情境等。這些情境不僅可以在教室內開展,還能在教室外開展,完全可以體現出地理知識的實際性,讓學生在生活實踐中對地理知識進行應用,真正實現學以致用的教學目的。例如,在教授“水資源”時,教師就可設計“科研小課題”情境,讓學生以“水資源”為主題,通過完成開題、剖析課題、分析案例、解題、定稿等幾個環節,讓學生切實感悟我國水資源的緊迫情況,以科研的方式讓學生對我國水資源的實際問題進行實踐探究,解開地理知識的奧秘。

4.以影視曲藝作品設計情境

在信息技術快速發展的背景下,各種信息技術教學手段已經開始在課堂教學中得到推廣。影視作品、名曲名篇也開始成為教學的主要內容之一,在開展課堂情境活動的過程中,也可對這些影視作品進行應用,作為情境的內容。這樣不僅可以發揮出多媒體輔助教學工具的價值,還能讓學生的鑒賞能力得到培養。例如,在教授《巴西》一課時,就可利用動漫作品《里約大冒險》。電影里的主角是一只金剛鸚鵡,這只鸚鵡可以帶學生走入巴西,了解巴西,在教學時可以此為主線完成關于“巴西”的教學。

5.聯系時事新聞設計情境

在新媒體快速發展的背景下,新聞已經成為人們生活中不可缺少的內容。地理教學中也可將新聞作為補充教學的材料,教師可利用生活中的熱點新聞構建教學情境,通過調查、分析等方式,讓學生將地理知識廣泛應用在生活中。例如,在教授巴西的知識時需要分析關于“熱帶雨林”的知識。2020年8月16日,巴西熱帶雨林發生了事故。據報道,西帕拉州新普雷索以南的亞馬孫雨林保護區火災持續,濃煙滾滾。僅8月22日巴西就發生了3000余起火災,這個數字是令人心驚的。根據這個新聞,教師可將學生分成幾個調查分析小組,探究以下問題:熱帶雨林燃燒后會對我國以及其他國家造成什么樣的影響?大規模的發生雨林火災的原因是什么?如何對熱帶雨林進行有效保護?學生通過探究這些問題,可以將知識與生活實際進行結合。

(四)情境實施

1.營造活潑課堂氛圍,吸引學生主動學習

初中學生正處于青春期,活潑好動,對于新鮮事物常抱有好奇心,教師需通過合適的方式吸引學生主動進行學習。教師需要根據實際的教學內容,利用視頻、動畫、影視作品等創設輕松、愉快的教學氛圍。這樣可以賦予地理知識更多的趣味性,并將復雜的地理問題簡單化,讓學生更高效地學習。尤其是學習地圖知識時,通過此種方式可以讓學生更自然地探究到地理問題,感受到地理知識的魅力。

2.提高情境教學質量,活化分析問題思維

很多章節的地理知識量較大,且知識呈現碎片化的特點,學生學習的難度較大。這就要求教師在開展情境活動時,要層層推進,以滿足學生的差異化發展需求。例如,在教授“世界人口的增長”相關知識時,為了讓學生具體了解人口的時空差異等,提高課堂教學質量,并促進學生地理核心素養的形成,教師就可通過小組合作的方式對學生的地理思維進行鍛煉。教師可以一個小區域為探究對象,對此區域人口的稠密度進行分析,可將學生分為甲、乙兩個小組,甲組學生分析和調查人口稠密區的形成因素,乙組學生調查稀疏區的形成因素,小組成員互相配合、討論,不僅可以對地理知識進行靈活應用,也能對區域知識有更加清楚的認識,地理綜合素養也必然會得到提升。通過情境活動的方式展開教學,不會增加學生的學習負擔,還能促使課堂教學質量得到提升,符合“雙減”政策的要求。

三、結語

綜上所述,在“雙減”政策的要求下各學科都需要創新教學方法,提高校內教學質量,減少學生的課業負擔。在初中地理教學中教師也需要創新教學方法,讓學生高效的學習。在課堂教學中開展情境活動可以為學生創設輕松、愉悅的課堂學習氛圍,激發學生學習的主動性,進而提高課堂教學質量,減少學生的學習負擔。需要注意的是,教師要根據教學內容,靈活設計情境活動的形式與內容,持續保持課堂教學效果。