西藏高校學生中華文化認同的實證研究

西藏大學馬克思主義學院 康玉環

一、問題的提出

“任何一個國家、民族,文化認同是最深層次的認同。民族地區文化認同對構建民族地區和諧有著特殊的作用,是促進民族地區和諧社會發展的根基。”中華文化見證了多民族融合的過程與歷史,因此,對于中華文化的認同體現了一個民族對于中華民族多元一體這一事實的認同,也構成了文化認同基礎。西藏高校學生對于中華文化的認同特點如何,受哪些因素影響,關于這樣的研究學術界較少。因此,西藏自治區作為我國重要的少數民族地區,探索西藏高校學生的中華文化認同情況和基本規律,對于促進民族交往、交流、交融,鑄牢中華民族共同體意識具有重要的意義。

二、研究設計和樣本情況

(一)研究假設

本研究從性別、民族、家庭所在地和國家通用語言文字(即普通話和規范漢字)水平來展開分析,假設性別差異、民族、家庭所在地和國家通用語言文字(即普通話和規范漢字)水平對中華文化認同有影響。

(二)研究對象

本研究以西藏七所高校大一到大四的學生為研究對象,通過網絡和實際相結合的途徑進行問卷發放,共收集問卷2405份,整理后的有效問卷2252份,回收有效率為93.64%。

(三)研究工具

在相關文獻的基礎上,參考張國良、Phinney等學者關于文化認同調查問卷,結合有關學者的建議,設計了“西藏高校大學生中華文化認同調查問卷”。問卷共設計了29個題目,基本信息涉及性別、民族、父母受教育程度等15個題目,認同部分主要涉及歷史、民族、語言等方面14個題目的調研,均為選擇題。采用五點計分,從“1”至“5”表示“非常滿意”到“非常不滿意”,分值越低認同度越高。

(四)統計分析

采用SPSS26.0進行獨立樣本t檢驗和單因素方差分析。

三、調研結果與分析

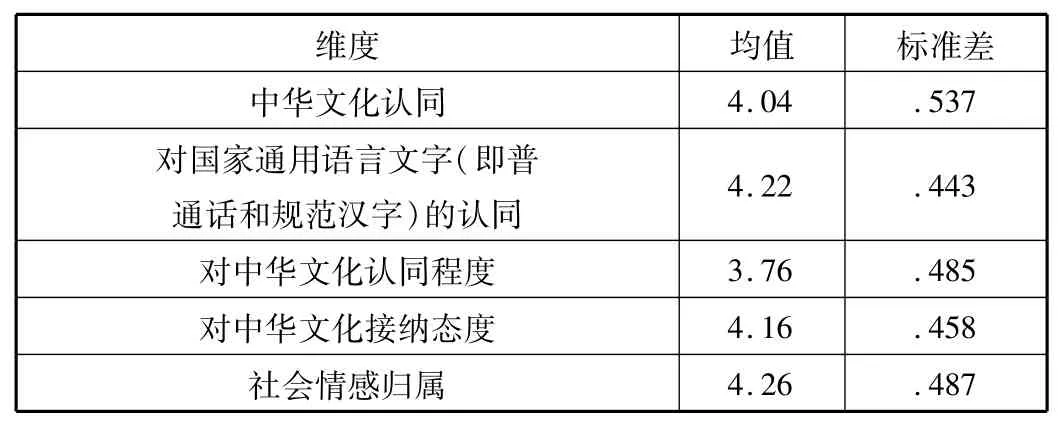

本設計中的影響因素主要包括性別、民族、家庭所在地和國家通用語言文字水平(即普通話和規范漢字)。根據表1顯示,西藏高校學生中華文化認同調查的總分平均值為4.04,高于3.75,屬于較高水平,四個維度得分平均值由高到低依次為社會情感歸屬、對國家通用語言文字(即普通話和規范漢字)的認同、對中華文化接納態度、對中華文化認同程度。社會情感歸屬、對國家通用語言文字的認同、對中華文化接納態度、對中華文化認同程度四個維度均為較高水平,社會情感歸屬為高水平。西藏高校學生社會情感歸屬的平均得分最高,為4.26,說明西藏高校學生普遍認同社會情感歸屬。西藏高校學生在對中華文化認同程度的平均得分最低,為3.76,說明與其他三個維度相比較,西藏高校學生對中華文化認同程度還需要進一步加強。

表1 西藏高校學生中華文化認同總體情況(n=2252)

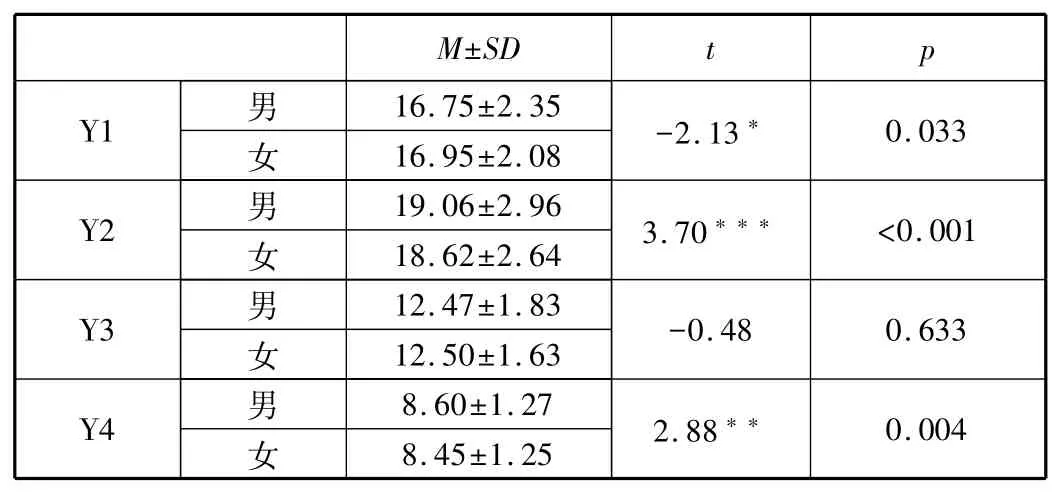

(一)女性認同度更高

從獨立樣本t檢驗的結果看,女性大學生高于男性大學生,這說明西藏高校女生具有更強的語言優勢,這種語言優勢會轉化為她們學習國家通用語言的自我效能感,從而形成對國家通用語言的更好的認同;同時,女生在中華文化的認同程度和情感歸屬上也優于男生,這說明女生更善于獲取關于中華文化的知識從而形成情感歸屬。具體如表2所示。

表2 不同性別的西藏高校學生在對中華文化認同上的獨立樣本t檢驗結果(n=2252)

(二)藏族學生的認同度高于其他民族的學生

藏族學生的認同度顯著高于其他民族參與者,結論可能跟我們經驗的認同不太一致,這跟藏族學生接收的信息、藏民族群體規模和國家政策有關。藏族學生通過課堂、網絡等渠道了解到能代表中華文化的服飾、節日、禮儀等,中華文化幾千年的歷史中形成的優秀傳統引起了藏族同學的共鳴。同時,截至2020年底,西藏全區360多萬人口中,藏族人口3137901人,其他少數民族66829人,漢族人口43370人。西藏自治區是一個以藏民族為主體的民族大家庭,同時,在西藏高校學習的各族學生深刻體驗到各民族文化交流交融,這也提供給多民族學生更多的交流學習的機會,促進其形成更高的對中華文化的認同。具體如表3所示。

表3 不同民族的大學生對中華文化認同程度差異分析

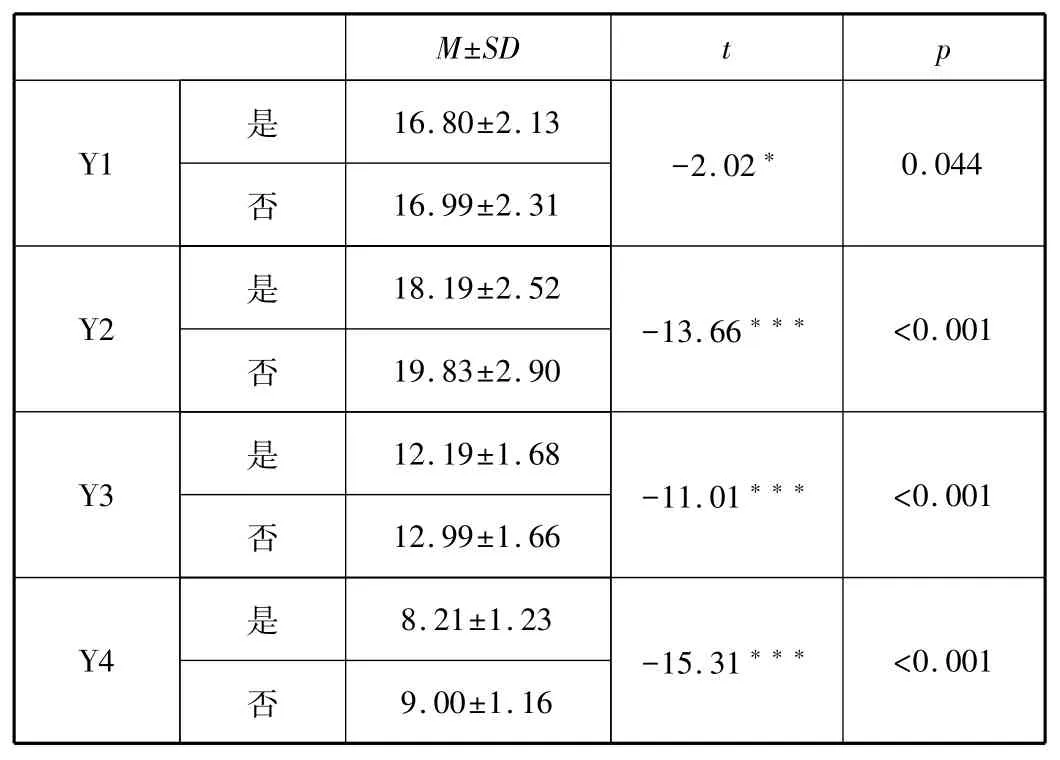

(三)少數民族聚居區的學生認同度更高

獨立樣本t檢驗結果如表4所示,家庭所在地在少數民族聚居區的學生認同度更高。在全國范圍內,為了某個省份召開七次工作座談會的只有西藏自治區,每一次座談會都能形成系統針對西藏自治區的有效優惠政策。比如,1984年,原國家教委、國家計委印發《關于落實中央關于在內地為西藏辦學培養人才指示的通知》,決定從1985年啟動在內地集中為藏區辦學。1992年9月,原國家教委印發《關于進一步加強內地西藏班工作的意見》,指出內地西藏班包括初中預備班、初中班、高中班和各類大、中專班等。這些政策深入人心,提升了西藏各族人民的獲得感、幸福感、安全感,促進生長在農牧區的學生和家長對中華文化的認同。具體如表4所示。

表4 家庭所在地是否為少數民族聚居區對大學生中華文化認同上的獨立樣本t檢驗結果(n=2252)

(四)國家通用語言文字水平低的學生認同度更高

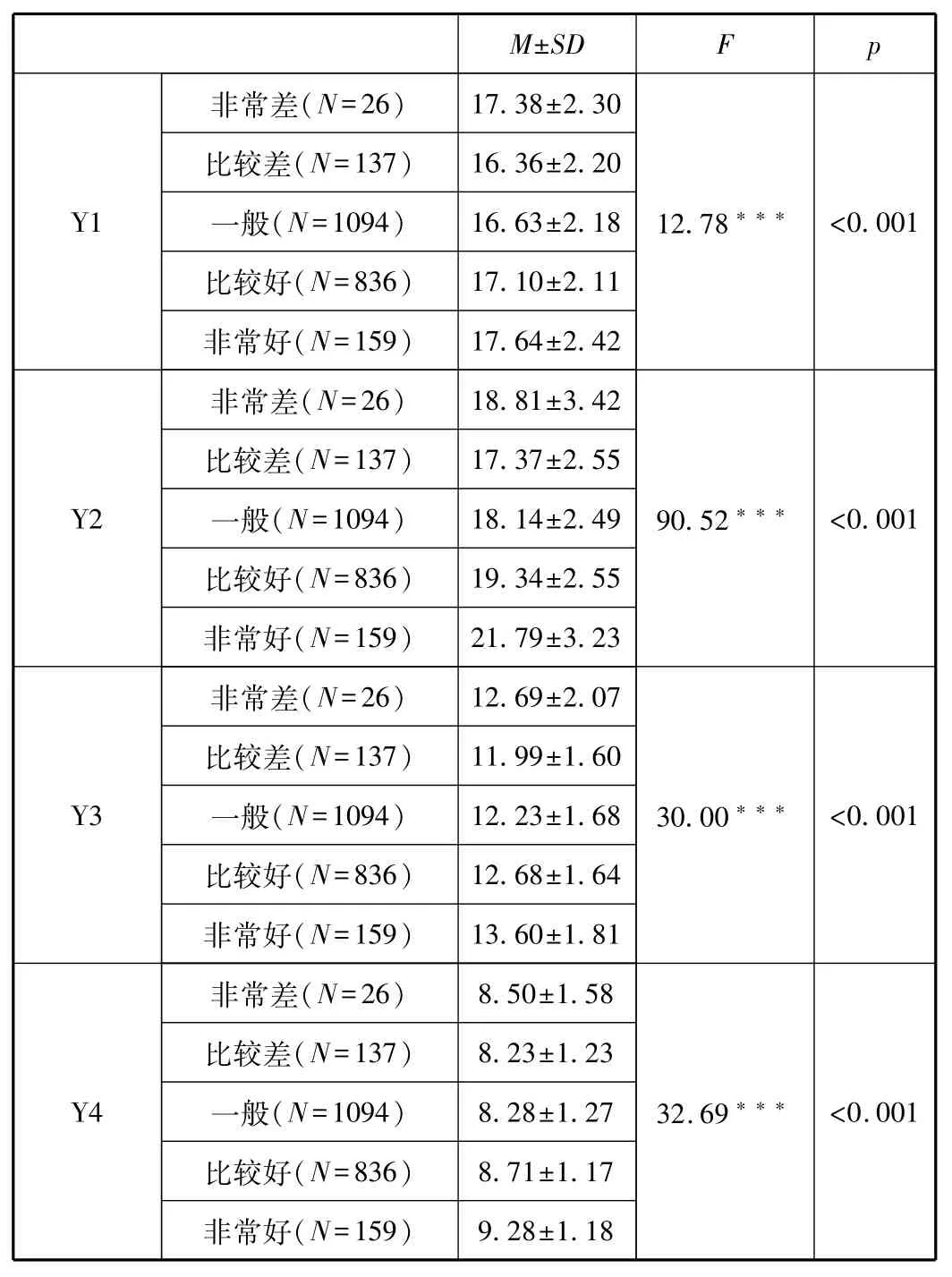

國家通用語言文字水平會影響個體的中華文化認同度,語言文字作為文化載體和溝通工具,具有政治整合、國家認同、文化認同等功能,甚至能影響到一個國家的文化安全、政治安全。“一項在新疆南疆開展的問卷調查表明,掌握國家通用語言后,民族地區家庭月收入有明顯提高”“通過普通話直播,內蒙古科左后旗的一位村民脫貧致富,年收入從5000元增長到年收入超過80萬元”……在普通話助力下,少數民族群眾走上致富之路。這顯現出,在西藏就讀的大學生意識到掌握國家通用語言文字是融入現代社會和找到理想工作的必備工具,這也促進了其對中華文化的認同。具體如表5所示。

表5 國家通用語言文字水平不同的大學生中華文化認同程度差異分析

四、結論與建議

(一)基本結論

第一,西藏高校學生對中華文化有較高的認同。但是對于中華文化認同程度還有待加強。第二,性別、民族、家庭所在地和國家通用語言文字(即普通話和規范漢字)水平會影響中華文化認同。

(二)對策建議

第一,依托《大學語文》課程,注重中華文化認同教育與其他各方面課程的融合教育。鑄牢中華民族共同體意識的深層之意就是中華民族共同的文化自覺,推動學生理性認同中華文化。目前,在中華文化認同上,離不開《大學語文》課程的支持,該課程已成為大學生的公共必修課程,在對增強中華文化認同、促進中華文化傳承方面的作用顯而易見。

第二,堅決落實國家將通用語言文字作為教育教學基本用語用字的要求。推廣國家通用語言文字是鑄牢中華民族共同體意識的基礎工程。一是加強學校國家通用語言文字的工作。各民族學生具有較好的國家通用語言文字應用能力,使少數民族學生明白學習并流暢使用國家通用語言文字是為了在就業、收入和教育等方面獲得更高的社會效益。建立濃厚的校園國家通用語言文字的氛圍,根據各學校在國家通用語言文字的實際情況,制定針對性的政策。二是使用國家統編教材作為教學依據。在民族地區高校使用國家統編教材教學,為促進民族團結和鑄牢中華民族共同體意識奠定良好的語言基礎。

第三,立足學生主體地位,提升對中華文化的認同,增強西藏高校學生對中華文化的感性認識。中華文化認同教育,需要課堂教學與實踐活動的結合,引導大學生主動學習往往達到事半功倍的效果。學校可以借助傳統節日,比如在冬至這天,學校可以組織學生一起包餃子,從視覺、味覺上去了解冬至是什么、冬至的習俗,從而了解傳統風俗,并讓學生在實踐中領悟中華文化,不斷增強對中華文化的認同,同時也可以利用校慶等契機,通過演講、歌舞等形式,立足學生的主體地位,展開學生對中華文化認同的自我教育,讓學生深刻體會中華文化的博大精深和文化的多樣性,這將有助于高校學生的中華認同和鑄牢中華民族共同體意識的培育。