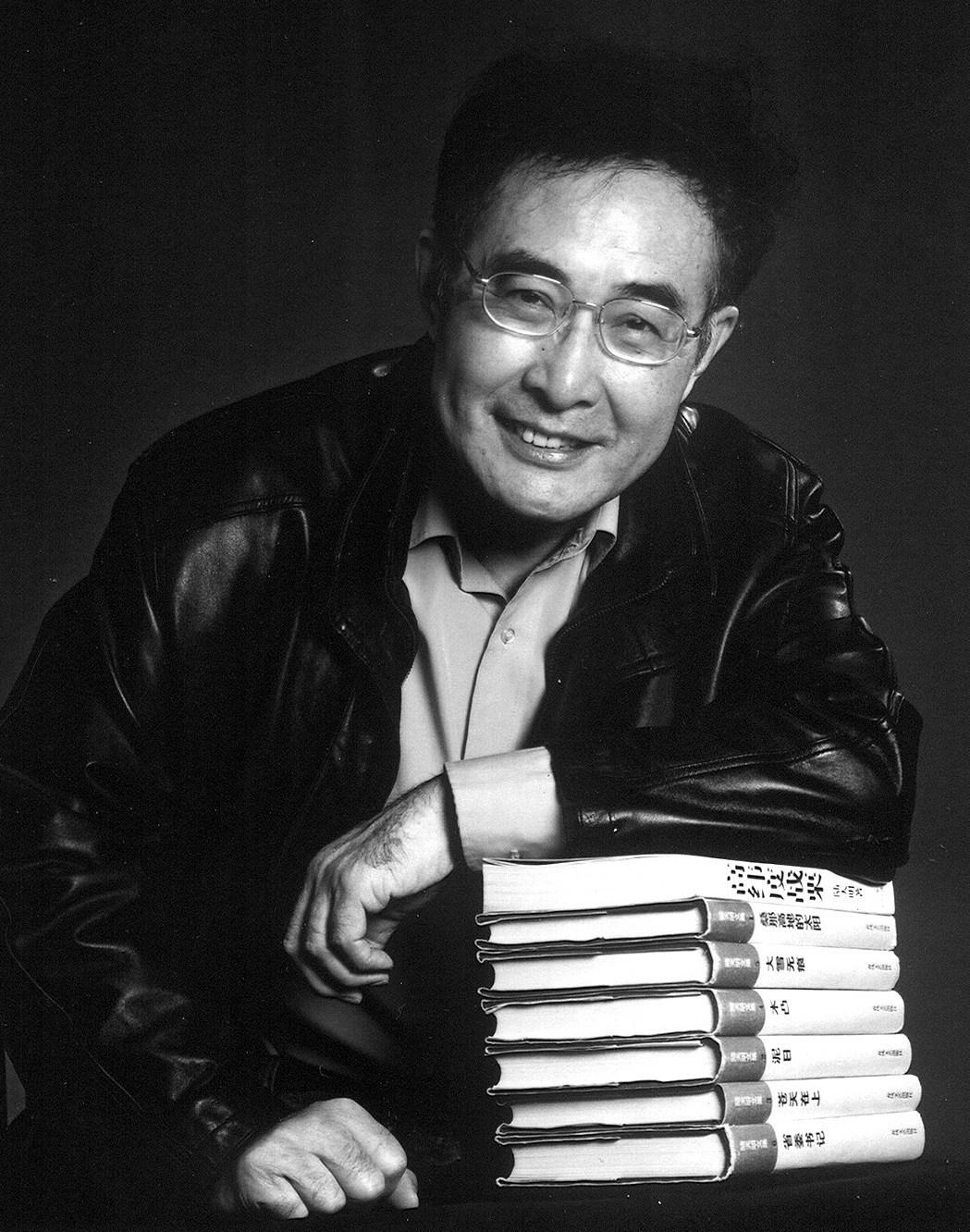

陸天明:我要求我的作品參與時代

舒心

20世紀90年代初《蒼天在上》的熱播,至《大雪無痕》以及《省委書記》,陸天明一直以擅長“反腐題材”而被冠以“主旋律”作家的稱號。其實,在50年的創作生涯中,他的作品不僅有反腐題材,還有歷史題材,如《聞一多》《李克農》,工業題材的《凍土帶》,農村題材的《走出地平線》《千年鼓》。他還一直醉心于話劇創作,中國青年藝術劇院演出的多場次話劇《第十七棵黑楊》就是他的精心之作。

當然,陸天明最投入的是小說創作。

2017年,“中國三部曲”首部《幸存者》出版,寫出了中國一代理想主義者的愿望。他們守望理想,在激情燃燒的歲月,追求無私和高尚的精神生活,尋找人生大門的鑰匙:

留給我時間不多了,我要寫一部對得起自己,對得起良心,對得起我們這個時代的作品。我要用我的筆和我的作品,投身這個巨大的變革,和所有讀者、所有父老鄉親一起思考中國往哪里去,這是中國當代作家不能回避的。

他的言語間有些悲壯,但正因為這種緊迫感,陸天明的這次寫作猶如“刀尖上跳舞”。

這位一貫堅持現實主義創作的作家,在《幸存者》中表現出既有的家國情懷和責任擔當。小說中的主人公是中國經濟建設的精英,是改革開放巨大成就的參與者。陸天明將視角對準這一代人,以飽滿的情感描繪出他們曾經的風雨激蕩,探尋了這一代人精神的深度和廣度,希望借此描繪新中國成立以來尤其是改革開放近四十年艱難玉成的歷程,展現幾代人在翻天覆地的歲月里所經歷的重大轉折,由此而使作品具有史詩品格。

2022年,“中國三部曲”第二部《沿途》由《人民文學》雜志首發,人民文學出版社出版,繼續表述這一代人的經歷,他們的幸和不幸只緣于他們始終處在新舊兩時代交替的漩渦之中。

一部作品改變命運

陸天明從小就喜歡文學。12歲發表詩歌。14歲時放棄上海戶口去安徽插隊,是當時插隊的那批人中年齡最小的;去新疆農場當農工之前,街道黨委書記兩次找陸天明談話,希望幫著街道辦事處動員青年去新疆兵團,但不必報名,等運動過去了,會留他在上海工作。但陸天明第二次放棄上海戶口,堅決報名去了新疆兵團。他的寫作不是偶然的,人生經歷使他一開始就把個人命運和集體、國家牢牢捆在一起。

1972年,農場組織號召大伙搞業余創作,陸天明請了七天假,寫了一部四幕話劇《揚帆萬里》,代表新疆參加全國的話劇調演,陸天明也因此從新疆調到北京,在中央廣播文工團電視劇團任職業編劇,一部作品改變了陸天明的命運,他從此走上文學道路。

但是也因為他早期的創作特點,一些朋友在心里“宣判”了陸天明在文學上的“死亡”,認為陸天明不可能再跟上時代的步伐有所作為。陸天明當然不服輸。他用了十年的時間,用發奮的創作找回失去的“自我”,改變“陳舊”了的文學觀念和生活觀念。十年是漫長的,也是痛苦的,艱難的。這期間,陸天明寫了《桑那高地的太陽》和《泥日》。

這是陸天明的一次文學試驗。創作過程中,他只聽從內心的感受和召喚,主題多元化,同時采取當時十分熱衷的魔幻現實主義手法。最重要的,在這十年里,在這兩部作品中,陸天明找到了屬于自己的生存坐標。因此,無論從哪一個角度講,他都十分看重這兩部小說。他甚至相信即便十年、二十年、三十年,以至更長一些時日,人們再去閱讀它們,仍然會受到心靈的沖擊和震撼的。

?與反腐作品的不解之緣

從《蒼天在上》到《大雪無痕》,陸天明因擅長“反腐題材”而家喻戶曉。

其實《蒼天在上》的創作有一定的偶然性。當時,陸天明所在的中國電視劇制作中心急于要推出表現當代人生活的長篇電視劇。這個任務落到了陸天明的頭上。寫當代生活?寫什么呢?陸天明選擇了兩個題材,其中之一就是反腐。

第一次開策劃會時,與會主持請陸天明講提綱,講故事,他講不出來,什么都沒有,更沒有人物,但是劇名卻已經有了,陸天明說,這個劇就叫《蒼天在上》。這部作品的產生歷程頗為曲折,也充滿了戲劇性,當時他只是想讓這部書“活”下來,單單這個過程就非常艱難,足以寫三天三夜。后來《蒼天在上》不但“活”了下來,并且產生了極大的反響。

似乎和反腐有著不解的緣分。長春電影制片廠的導演找到陸天明,講了一個反腐女英雄的故事。這個故事觸動了陸天明:

他們付出的代價是生命,是血汗;我也做過努力,也付出代價,我所受到的不公正待遇只是榮譽大小的問題。作為作家,我和一線上的反腐英雄差得很遠。而且他們也非常懇切地要求替他們說說話。這種呼喚使我不能不動心。

于是他開始執筆《大雪無痕》。《大雪無痕》又火了,卻有人質疑:這是文學藝術作品嗎?甚至有人說,在當代引起轟動的作品,肯定是粗糙的。陸天明覺得很奇怪。這種說法,有悖文學史常識。因為無數文學經典,在他們的“當代”都引起了轟動。當然,當代引起轟動的作品,不一定都是“經典”。真文學的前提應該是讓人民在文學中找到他們自己。

《省委書記》是陸天明寫作時間最長,也最艱難的一部作品。大部分省委書記拒絕采訪,幾經周折,陸天明還是分別找了幾位省委書記,有在職的,也有退下來的,陸天明與他們徹夜長談。很多事情正在發生,比如國企改革,當代生活中尚沒有答案,在小說中如何體現?陸天明在很多方面都做了大膽的嘗試,他說自己是“在刀刃上嘗試一件非常有意義的事情”。他唯一的希望是百姓看了說:陸天明還在講真話。

《省委書記》非常細膩地刻畫了在職的,即將離任的和作為后備人選的三位省委書記的形象,全方位地切入了他們的家庭、情感、事業追求與內心矛盾。《蒼天在上》《大雪無痕》中的最高領導干部是反面人物,而《省委書記》中的主角全是正面人物。寫這樣的小說,是有很大風險的。在三位省委書記中,陸天明在在職的省委書記身上下功夫最大。因為在位,總在擔心對號入座的事情發生,盡量避免寫情感生活。由于寫得拘謹,反而不如另外兩個省委書記寫得更放松,更精彩。陸天明說:“好的小說一定要‘顧兩頭,首先得以百姓為主,讓他們相信中國的土地上有這樣一群人,他們是中國的脊梁,在為中國做事。”關注他們的生活,有助于產生一批好的政治家。

“純文學”是追求的目標

陸天明的職業是電視劇編劇,但他更看重自己的小說。從《蒼天在上》開始,陸天明的創作發生了一些引人注目的變化。這個變化是因為陸天明總結了前十年的創作經驗和教訓。他意識到,作家找到自我后,還有一個問題需要同時解決,那就是怎么運用自由創作的心靈?作家的自我,到底應該是一個什么樣的自我?作家要不要在當代的社會生活中主動發揮作用?他從沒有放棄文學的探索,一直將“純文學”作為自己追求的目標。《蒼天在上》之后的《木凸》是一部純文學作品,陸天明寫得很用功,反復好幾稿,前后用了五年的時間,文學性和當代性結合緊密,對語言、對小說文本的把握以及風格完全與過去不同,是對中國人生存狀況的一種新的剖析和再解讀,對于中國的思考超越了時空的界限。陸天明成為真正的文學實踐者,他的創作也真正走向成熟。

沒有電視媒體做媒介,《泥日》《木凸》相對來說知名度較低。但這兩部小說在人性開掘的深度和廣度上超出《蒼天在上》和《大雪無痕》,也將更能經受歷史和時間的檢驗。無論哪部作品,雖然表現手法上不同,其內核一脈相承,它們都有一顆滾燙的心,一顆關注人民、關注時代、關注人性的心。

陸天明所有的創作是和社會、大眾、歷史、時代結合在一起的,沒有誰命令、要求他,而是文學本身的要求,是文學自身帶來的使命。偏離這個使命,就不可能是真文學。古今中外的文學大師,包括后現代派等各種創作流派,沒有一個偏離使命。陸天明一直要求自己的作品參與所在的時代、所在的群體:

至于參與的深淺是我的能力所及,但我不能躲開,不能完全沉浸在個人的喜怒哀樂里。文學是多元的,但是我認為文學的實質是我表達的那些。作家就是要關注你的人民,你的時代,你的民族。這是每個作家該上的第一課。

寫一部陸天明式的小說

很多作家寫“過去時”,都以一種包容平和的姿態。但是《幸存者》卻仍然能讓讀者感受到一種激情。這在陸天明來說,是天性使然。陸天明所有的作品都有這種特點。這他和文學理念有關:我要參與,我不是旁觀者,對社會的變故、命運的沉浮,我要喊出我的想法!

所以從小說結構、組織篇章、語言的運用,標點等各個方面,都體現了陸天明要發聲的強烈愿望,他希望能直擊讀者心靈,而不只是冷靜的表達。

當然也與小說的創作主題和初衷有關。陸天明從14歲就當知青,1958年到安徽,1964年又到新疆,一路都是熱血沸騰,他不是像有些人斷定的那樣被裹挾被動去的:

當時確實有一群年輕人,當然包括我非常向往這種革命的道路,徹底把自己奉獻給國家。我特別關注后來幾千萬知青的人生道路,表現在小說上,我就要說出我們這些人最關注的是什么,最值得留下的是什么,他們遭遇中的什么是被人矚目的,什么已經被遺忘但不該被遺忘。所有這些對形成國家的面貌和中國將來的建設,是不可或缺的。這也是我之所以要用比較激烈的方式來表達的根本原因。我無法平靜。

陸天明旗幟鮮明地主張介入社會變革。世界上很多大家也是寫純文學作品,但他們都非常文學又非常大眾,非常社會又非常自我,把兩者結合得很好。他們的作品在各自國家和民族的歷史進程中都發揮了應有的作用,有的甚至發揮了強大的作用。這是陸天明特別欽羨的。從本質上來說,作家的自我和社會不能脫離。托爾斯泰的作品就是人民的鏡子,是人民呼聲的傳聲筒。陸天明希望《幸存者》能做成這樣一部作品,完成自己的文學理想。

他要寫一部陸天明式的小說。不看任何人眼色,不管別人怎么看。然而這次寫作很艱難。原來以為半年能寫完。但是寫了近三年,磨來磨去,寫了三百多萬字,翻來覆去寫,感覺不準確,重寫一遍、再寫一遍。全書的每一段都反復寫過好幾遍,他希望喚起當年的生活感覺和生活細節。陸天明的初衷,第一是一定要真實,要寫自己經歷過的、一代人經歷的真實;第二是要避免自己以及這一代人的片面和偏激,站在未來的角度,糾正這一代人的片面,要準確地表達,以正確的判斷寫出來:“寫作《幸存者》有兩個身份:一是當年的我,二是站在正確客觀的角度呈現的我。”許多事情只有他們這一代人能講了,怎么講好,不能逞一時之痛快,不能只為自己說話,要對國家、對民族、對社會負責任,要為中國的未來負責,盡可能地講好,并要詩意地鋪展。

通過《沿途》了解自己、了解這一代人

《沿途》為描繪新中國成立以來尤其是改革開放近四十年艱難玉成的歷程,小說以一種靜默卻熱烈的向內挖掘的方式,凝聚了陸天明全部的生命體驗和人生積淀,打撈起這段凝重而熱血的共和國往事,其中既有作者對知青生活的幽幽緬懷,對祖國建設的獨到探討,亦有對人生真諦的漫漫求索。因為主題鮮明、題材恢宏,內容扎實豐富、深邃遼闊,陸天明的“中國三部曲”被列為“十九大”主題出版重點出版物,也是其中唯一的一部文藝類圖書。

《沿途》承續《幸存者》的脈絡,故事中的謝平、向少文、李爽等上海知青滿腔熱忱地來到內陸邊疆,投身到時代的大潮中,在大西北的卡拉庫里荒原,磨礪與傷痛一次次地擊打著他們年輕不安的心。這群共和國同齡人為了國家建設奮不顧身,作品重返歷史現場躬身勘察,以最后一代理想主義者的命運為主線,以飽滿情感和泣血之思描繪出他們曾經的風雨激蕩,成功書寫了他們的思索、追求和奮斗,為歷史留下一份珍貴的備忘錄。

“中國三部曲”具有豐沛的思想容量,小說通過對一代人的回顧總結,提出“幸存者”和“沿途”的問題,既有哲學意義,也有歷史意義。如果說“幸存者”意味著大浪淘沙,更是“向濤頭立”的時代弄潮兒,那么“沿途”則是在追求真理的道路上的未完成狀態,卻仍舊踽踽獨行、雖死未悔的孤勇。

從12歲開始寫作,到如今已屆80高齡,陸天明一直堅持用自己的方式,參與時代的嬗變,調整自己的步伐。長久以來,他致力于現實主義作品的創作,《沿途》是他少有的以自身經歷為依據、用文學的方式有分寸地表達出來的作品,可以說與陸天明的生命軌跡水乳交融。回望那段青春時光,是歷經浮沉后對世事的重新審視,也是一個過來之人與年輕一代的青春對話之作。為創作這部小說,陸天明執意不按固有的標準,只遵從自己這一生風里雨里淚里火里得出的意旨,“寫下我們的一生,并給自己一個活著的理由”。

陸天明自信自己的寫作對黨、對國家、對民族有益。中國文學向高峰邁進,不在高原上徜徉,一定要真實面對歷史和真實地展開當代,否則就不會有文學最好的東西:純真。要做真文學,標準就是真實面對人民所經歷的一切,要有勇氣把人民經歷的、向往的一切呈現在文學中間。這是當代作家要完成的使命。

(作者系青年作家)