圣地

張霆/攝影

良渚文化因最早在杭縣良渚鎮發現而命名。1936年冬,西湖博物館(今浙江省博物館)施昕更在其家鄉杭縣良渚鎮進行了首次發掘,1959年夏鼐命名“良渚文化”。八十多年的考古研究取得了重大突破,大量考古學物證充分證實:早在距今5300~4300年,長江下游環太湖流域(區域面積約36500平方公里)曾經存在過一個以稻作農業為經濟基礎的區域性早期國家—良渚文明,它是迄今發現的中華大地上最早的國家文明,也是東亞地區最早的文明遺跡。

良渚遺址作為中華文明探源工程四個最重要的區域性、中心性遺址之一,不僅為實證中華五千年文明史提供了最為直接、最為典型的例證,還為提出判斷文明標準的中國方案提供了最完整、最有力的支撐。

良渚遺址是我國第四批全國重點文物保護單位,保護區面積42平方公里,保護規劃區劃111平方公里,曾多次被列入“中國十大考古新發現”,2013年入選“2011—2012世界10項考古新發現”。

良渚古城遺址是良渚遺址的核心,位于杭州市余杭區良渚街道和瓶窯鎮境內。2019年7月6日,在阿塞拜疆首都巴庫舉行的第43屆世界遺產大會上,良渚古城遺址成功被列入《世界遺產名錄》,為中華五千多年文明史在世界樹立了重要標識。

遺產區總面積14.33平方公里,緩沖區面積99.8平方公里。其中,遺產區包括面積0.66平方公里的瑤山遺址、面積1.36平方公里的谷口高壩區、面積3.49平方公里的平原低壩—山前長堤區、面積8.81平方公里的城址區。

良渚古城遺址是良渚文化的權力和信仰中心,目前已發現的中國乃至世界上距今五千年且同時擁有城墻和水利系統的規模最大、保存最好的都邑遺址,代表了長江流域對“多元一體”的中華文明起源作出的卓越貢獻,是東亞和中國5000多年前史前稻作文明的最高成就,是人類文明史上早期城市文明的杰出范例。從目前的考古發現來看,良渚古城呈現出四個方面的特征:一是規模宏大。良渚古城由宮殿區(約0.39平方公里)、內城(約2.8平方公里)、外城(約6.31平方公里)呈向心式三重布局組成,古城外圍還分布著體量巨大的水利系統,被譽為“中華第一城”。二是功能齊全。僅在古城內城就發現了宮殿區、王陵區、倉儲區和作坊區的考古遺跡,顯示出城市文明的明顯特征。三是規劃合理。整個古城系統的布局與山形水勢充分契合,所展現的“水城”規劃格局與營造技術盡顯良渚先民杰出的規劃理念。四是影響深遠。良渚古城的布局與中國后世都城“宮城、皇城、郭城”的三重結構體系類似,體現了社會等級的“秩序”建設,凸顯了權力中心的象征意義,是中國乃至東亞地區早期城市規劃的典范。

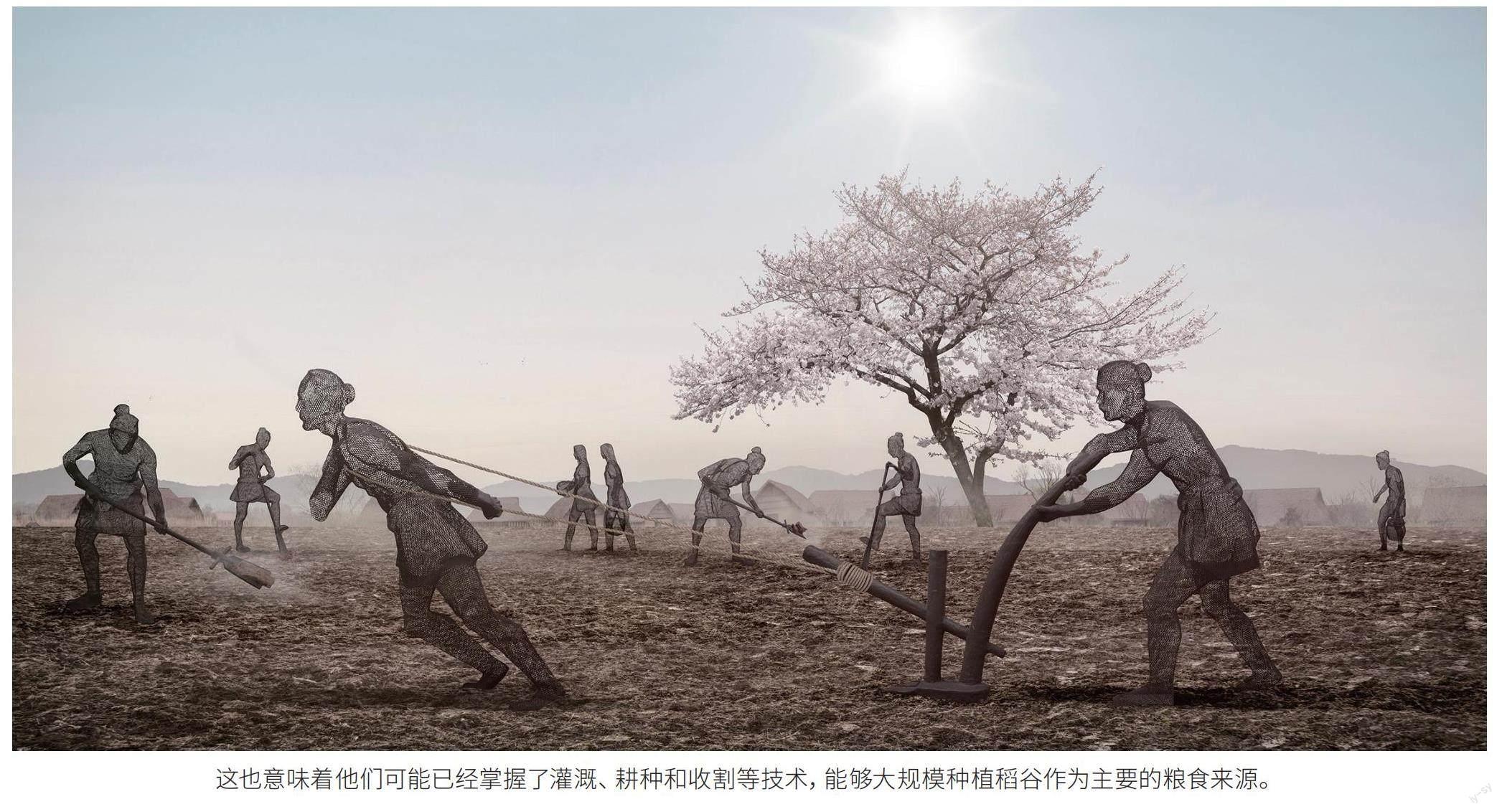

由于沒有文字記載,對良渚先民的生活狀態只能憑考古發掘的文物、靠分析猜測來想象。在創作過程中,著名攝影家張霆實地拍攝良渚古城內各種姿態的鏤空絲網雕塑以及具有代表性的建筑和自然環境,互相匹配,以跨越時空的想象,嘗試展現五千多年前良渚先民的生活,詮釋古老、智慧、多彩的良渚文明,在這一過程中,得到了杭州良渚遺址管理區管理委員會的專家們在考古學方面的指導。

(介紹文字由杭州良渚遺址管理區管理委員會提供)

張霆,2017年國家藝術基金傳播交流推廣資助項目策展人。作品獲選第27屆、28兩屆全國攝影展覽,并獲評委會推薦作品。2022年獲評《大眾攝影》“年度影像十杰”。第二屆、第四屆兩次獲得江蘇攝影領域最高個人成就獎“江蘇省文藝大獎-攝影獎”。2023年獲選“吳印咸攝影資助計劃”。2023年獲選江蘇省藝術基金美術創作資助項目。近年來參加了中國攝影家協會第十次全國代表大會、中國攝影家協會優秀攝影人才高端研修班、中國文聯“文藝兩新”骨干培訓班等活動。作品多次在中國攝影家協會官網、《中國攝影》《人民攝影報》《中國攝影報》《中國攝影家》《大眾攝影》等專業媒體發表并得到推廣宣傳。