聚焦環境中的兒童,尋跡百年園慶課程展的實踐路徑

李煒

從鼓樓高崗上的小院起步,陳鶴琴先生一手創辦的 鼓樓幼兒園恰逢建園百年。鼓幼的“活教師”們聚焦小園子里活潑潑的兒童,讓兒童在“做中學”,策劃了一場兒童創意、兒童制作、兒童展示的百年園慶課程展。一路走來,回顧展覽歷程,我們看見了創生班本課程中兒童的成長,也反思了“活教育”思想發展中多種活動形式并存的現狀,為《幼兒園保育教育評估指南》(以下簡稱《評估指南》)背景下幼兒園環境創設提供了新思考。

一、指向“活教育”思想的班本課程實施架構

百年園慶課程展起源于單元課程班本化實踐,《3-6歲兒童學習與發展指南》指出:“教學活動應該建立在理解幼兒的學習方式和特點的基礎上,結合日常生活與游戲的方式進行開展活動可以有效提高幼兒興趣。”2016年起,鼓幼的單元課程開始了班本化的實踐,力圖進行個體化研究,強調以游戲式、小團體式的方式開展教育活動,以滿足兒童年齡、個體的差異和興趣的需求,使得“活教育”思想隨著時代更迭不斷推進新的課程變革。

結合《評估指南》中“突出過程評估,聚焦班級觀察”的要求,鼓幼的單元課程班本化實踐覆蓋三個園所,涉及小、中、大24個班級,由原先的大單元中心為主、生成活動為輔編制課程,轉變為根據三個園所的在地資源,產生更有伸縮性、彈性、靈活的班本課程。在實踐建構的過程中,內容選擇更注重兒童的生活和經驗,強調“兒童在前、教師在后”。

1.班本課程具有雙主體性

陳鶴琴先生主張教師和兒童共同來做課程。班本課程在實施中一方面要滿足兒童的個性化興趣和需要,另一方面要考慮活動價值的篩選,以實現師幼的“分組學習,共同研究”。兒童和教師都積極參與班級活動的發起、篩選、進行和反思的全過程。面對實施過程中出現的問題,兒童發問思考,教師參與支持,直至在行動中解決問題。這種“雙主體”的設定讓班本課程來去自由、策略多元,兒童能夠自主、深度思考,為下一次活動提供有價值的問題和結論,實現讓兒童在生活中探究學習的愿景。

2.班本課程具有獨屬性

班本課程的締造者是班級的每一個成員,它既是兒童個體的發現,也是集體智慧的結晶。受到園所在地資源、班級文化取向、家園共育背景等因素影響,班本課程往往以班級為基點,具有個性鮮明、指向明確、內容翔實的特點,凸顯班級兒童與教師、家長的群相圖,自帶獨屬特性。我們既要尊重班本課程的特有屬性,也要根據班級兒童發展的年齡特點,在“活動組織、師幼互動和家園共育中,以游戲為基本活動,理解尊重幼兒并支持其有意義的學習,強化家園協同育人,不斷提高保育教育質量”。

3.班本課程具有適宜性

班本課程的建構過程和兒童的年齡特點、興趣、能力水平、社會生活、季節變化等密切相關。從課程開發之初符合兒童發展、社會預期、文化傳承的需要,實施過程中課程資源的尋找、課程資源的利用和課程資源的孵化交織呈現,伴隨兒童已有經驗、發現目的、興趣持續、同伴認同、教師篩選等不同的誘因來決定最早的活動從哪一個資源入手,再隨著班級活動的逐步開展,最終形成活動完整發展的脈絡。如在“我的幼兒園要過一百歲了”的活動中,為“幼兒園過生日”成為這一時段兒童生活中的一件大事。兒童置身在百年園慶的氛圍里,察覺到來自教師、家長和參觀者的關注,在幼兒園園慶裝飾環境的暗示下,希望用自己的方式解讀園慶、分享想法、表現成果。順應陳鶴琴先生“注意環境,利用環境”的觀念,我們抓住契機,調查了解兒童的真實想法,呼應著他們的實際需求。經歷了“兒童走進環境→兒童表達體驗→兒童參與創設→兒童實施維護”四個階段,兒童在共同創設的環境中感受到自由、自主,也生成了各具特色的班本課程。

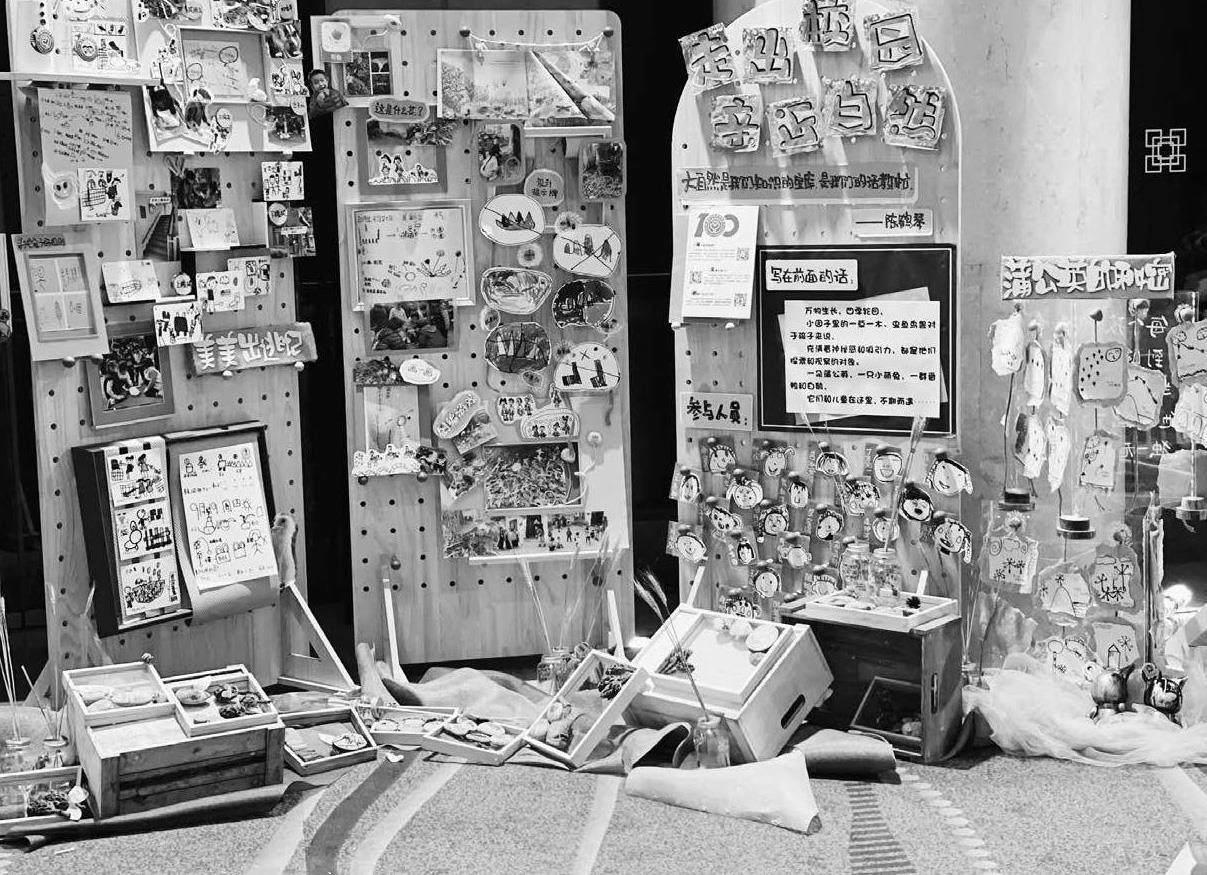

二、指向百年園慶的班本課程展的創意審思

圍繞百年園慶,兒童在自己生活的環境中一步步展示著自己的發現。這種環境的變化又引發兒童更多的巧思,舉辦一場與百年園慶相關展覽的創意就此萌發。我們認為:理想化的百年園慶展覽首先應該源自兒童需要,然后依托展覽環境再現兒童生活片段,最后可以讓參觀者看到鼓幼的“一日生活皆課程”。循著思路,借助幼兒園百年園慶,根據三個園區的地理位置、歷史文化、課程資源加以分析,我們以兒童為主,打造了源于“活教育”的環境空間,創設出“和而不同”的班本課程展。

1.在大社會中說好“新故事”

百年園慶對于幼兒園文化以及兒童社會情感的培養等具有重要的價值。兒童和教師挖掘其中的深度含義,一起用課程展的形式為鼓幼慶生,體驗到自豪、成功、喜悅等多種情感,展現出沉浸在環境里的兒童活潑潑的模樣。每一組展品都濃縮著幼兒對幼兒園的生日祝福,每一幅畫面都是以兒童為中心,展現“生活在前、探究在前、兒童在前”的堅持。

2.在大自然中展示“活教材”

在“活教育”理念下,兒童的生長促發了班本課程的不斷生發,其中的關鍵是在環境中實現兒童與環境的聯結,讓兒童成為課程的真正主人。走進現場發現,小園子里處處都是兒童在環境中留下的鮮活印記。如何讓三個園區中有關百年園慶的班本課程都能被看見?兒童嘗試在一個共享的環境展覽空間里,再次篩選有關百年園慶經驗。如尋找園所的自然資源,對柿子林、泥巴地、小水池、梧桐樹進行觀察思考,選取與自己展品相關的地點和實物,通過組合,展覽陳列。在大自然中展示“活教材”,兒童能發現更多的貼近生活的課程資源,引發新的情感共鳴,為下一次的學習埋下伏筆。

3.在活環境中呈現“活兒童”

游戲是在一定文化和情境下構建的,在構建過程中完成對文化的再造。百年園慶課程展正是兒童運用游戲展示自我審美和文化理解的最佳途徑。然而,這種有別于平常活動的藝術布展,兒童能理解并且真正地參與進來嗎?正如《評估指南》所言:“幼兒園積極創設豐富適宜、富有童趣、有利于支持幼兒學習探索的教育環境。”課程展應在百年鼓幼的大背景下,利用玩和做,促發兒童在環境中完成對園慶故事的再造。如柿子林的展覽是兒童在自己創造的環境中,從好奇心出發、經歷同伴選擇、組建團隊、確定一起探索的人數和形式,到選擇內容,利用“單元格”搭建活動場所、讓環境中的人、物(材料)交互,并在談論探究后運用自己喜歡的方式記錄、分享策略,形成新經驗,創造了讓人驚嘆的展品。仔細觀賞現場的展品,抽象的作品中呈現出活潑潑的兒童生活和鼓幼文化的縮影。

三、指向兒童百年園慶課程展的實踐策略

瀏覽百年園慶課程展現場,在戶外空間中,兒童通過與環境的相互作用,以自己的方式展示出園史文化和課程故事的鏈接。在展覽布置過程中,兒童和教師一起梳理了相關的核心經驗,對布展環境做了深度思考,詳細規劃,積極主動地實施,呈現出兒童思想的表征及推動班本課程發展的環境,讓課程展既能滿足兒童的潛在需求,又能傳遞兒童是在與環境的相互作用中進行學習的理念。

1.讓每個兒童都能被看見

在百年園慶課程展中,兒童是創造的主人,這種環境又推動兒童經驗不斷累加,形成一種相互的合力,讓課程展追隨兒童需要,玩出藝術感。讓每個兒童都能被看見就要賦權兒童,使得兒童在課程展的環境中主動地展示自己的想法、自由地創作自己的作品,快樂地分享自己的發現。

2.讓材料支持實現創意

課程傳承與環境創新是百年園慶課程展的一大亮點,通過多種材料為兒童提供支持,是兒童實現天馬行空想法的關鍵。在單元課程的傳承中,如編織、戲劇、糖人等話題受到每個班級兒童的關注,由于班級兒童興趣不一,討論內容多元,致使材料選擇和應用出現差異。這種分化讓班本課程發展既有相同也有不同,使得課程展的呈現豐富多樣,展示了真實的兒童世界。

3.讓展覽呈現過程

《評估指南》強調:“堅持以促進幼兒身心健康發展為導向,聚焦幼兒園保育教育過程質量。”縱觀三個園所的百年園慶課程展,兒童運用多種表征方法創設出一個好玩的園慶環境,呈現了創設過程中所有重要的環節,講好了屬于自己的每一個園慶故事。

觀看這個發展過程,看似各不相同,其實在“兒童本位”和“環境先行”中包含著共同的思想內核——兒童通過與周圍環境相互作用獲得新經驗。這種環境是常常變化,蘊含大自然的活教材;這種環境不僅美,還含有教育和鼓勵的意義;這種環境有“兒童在前”的做,還有“教師在后”的多元化支持。

為了實現以上的愿景,單元課程的班本化發展以環境為支點,讓兒童自己去看、去聽、去感受。百年園慶課程展的創意讓兒童在環境中探究、觀察、實驗、發現,讓兒童在和展覽的對話中經歷著從布置到創設共享的過程,不斷尋找著環境創設的經驗和策略,以此構建賦權兒童的“活環境”體系。