幼兒園飼養活動有效開展的實踐與思考

王蜜蜜 羅建華

本文系2021年度成都市青白江區教育規劃課題“幼兒園勞動教育實施途徑的研究”(批準號:pbjjk2124)的階段性成果。

幼兒與動物有著天然的情感聯系,他們如同愛自己一樣關愛動物。飼養活動作為幼兒園課程中的一種常見活動,有著獨特且多元的教育價值。它順應幼兒親近大自然的天性,幫助幼兒了解動物生長的知識、掌握照養動物的方法、感受自己行為與動物生命之間的關系,從而增進愛心、責任心,提高服務能力。

J幼兒園大S班從小班起就陸續開展了一系列的飼養活動,但該班的飼養活動卻存在三個比較突出的問題:一是飼養區打造隨意化。在教室里的材料柜上投放一只烏龜和幾條金魚,墻面掛上幾個觀察記錄本,就成了所謂的“飼養區”;二是飼養行為碎片化。當飼養區有所需求時,教師便臨時分配飼養任務,隨便喊幾個幼兒給動物喂食、換水,存在著“為飼養而飼養”的現象;三是飼養活動內容淺表化。教師片面關注動物的喂養,缺乏圍繞動物開展的活動內容,忽視幼兒對動物深入、持續的探究活動。基于以上問題,大S班教師對飼養活動進行了再思與再行,開展了“開心農場”這樣一個有溫度、有深度的飼養活動。

一、崇尚自然,創設真實的飼養環境

自然環境有“孕育”“滋養”價值,無論是花草帶來的愉悅、河流引發的遐想,還是日月激起的惶惑、蟲獸帶來的驚奇,都會充實、豐盈幼兒的精神世界。飼養角是大自然的一個小小縮影,是幼兒了解自然、探索自然,感受生命力的一個窗口。新學期伊始,大S班將一樓一塊荒廢的土地“承包”下來,想開辟一個飼養場所——開心農場。在實地參觀農場后,幼兒嘗試繪制出農場設計圖,設計了飼養區、種植區、休閑娛樂區,意圖打造一個各個生態要素自然而然、和諧共處的農場。在打造飼養區時,教師十分注重飼養環境的擬真性,以期為幼兒提供觀察動物自然狀態的機會,讓幼兒在真實的飼養環境中真勞動、真體驗。兔舍、鴨棚、魚池、田地、糧倉、食槽……這些保障飼養區動物正常生活的基本環境要素全部配備齊全。在這樣一片美妙、豐富的自然空間中,幼兒將真真實實地感受到大自然的美好。

二、整體規劃,制訂適宜的飼養方案

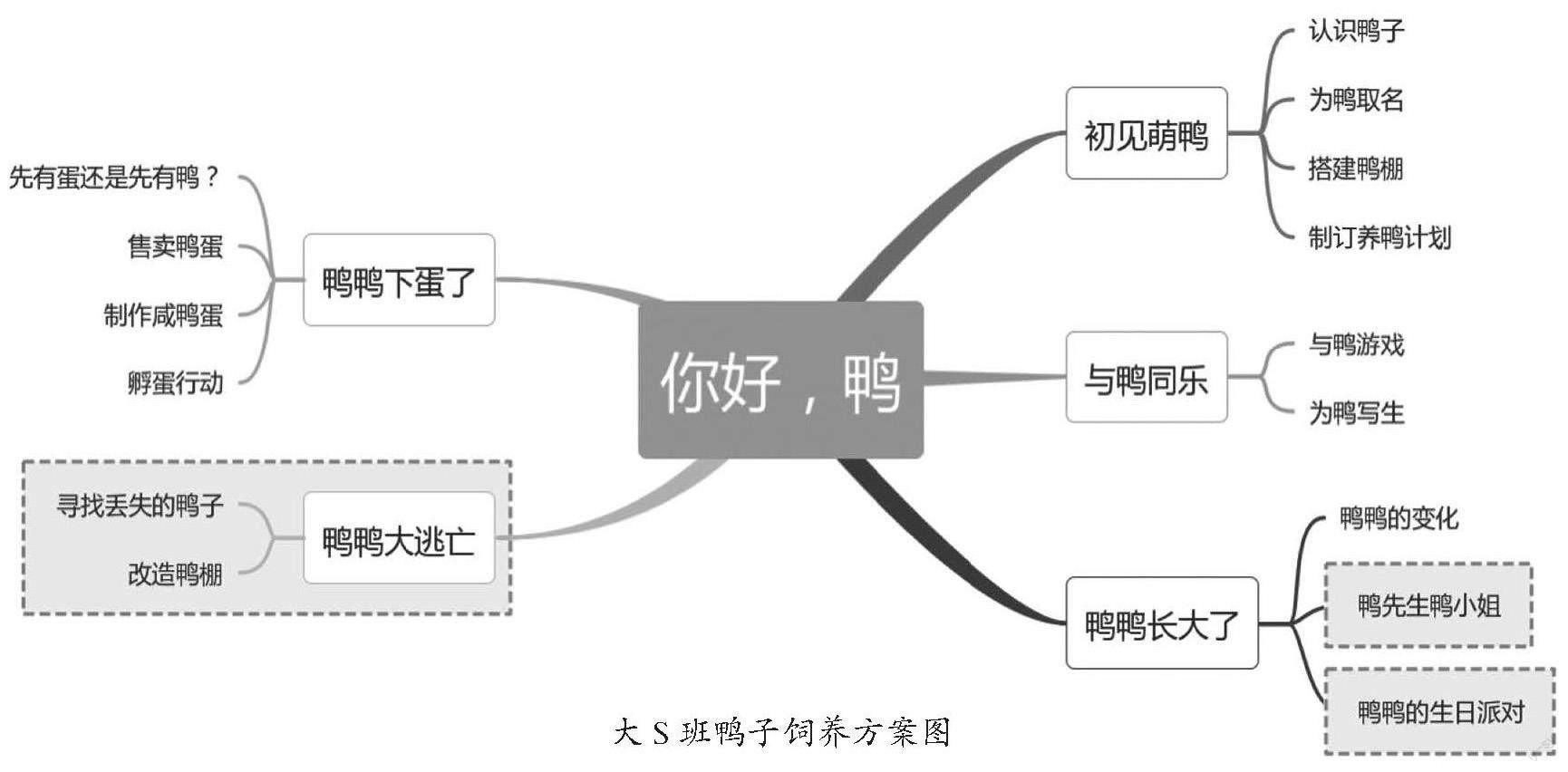

由于之前大S班教師并未真正認識到飼養在課程中的地位以及飼養對幼兒發展的價值,因此造成班級飼養活動缺乏計劃性,飼養活動沒有真正成為全體幼兒的活動。在認識到這一問題后,大S班教師在開學初期就發動幼兒討論制訂飼養方案。師幼先依照“選擇適宜的飼養地與動物種類→制訂飼養區打造計劃→確定飼養目標→預設活動內容→預設活動效果”的思路,對本班一學年的飼養活動作出整體規劃,制訂出科學、適宜的飼養方案,然后按照“科學、適宜的飼養方案→問題推進方案實施→班本故事反思活動”的過程持續推進飼養活動,如上圖的“你好,鴨”系列飼養活動方案。

三、問題引領,促進幼兒的深度探索

幼兒園的飼養活動可以說是幼兒對所飼養動物的生命特征進行研究的過程,他們對動物總是充滿了好奇與探索興趣。通過觀察與研究動物,幼兒能逐漸了解到動物的生長規律與生活習性、科學的飼養方法、生物間相互依存及其與環境的依存關系等。然而這些關于動物的“秘密”,幼兒只有帶著問題去觀察、實驗和驗證才能夠發現。教師應以科學理性的眼光關注幼兒在飼養過程中興趣點的變化,以幼兒發現的關鍵性問題為線索,一路追隨著幼兒的問題不斷將飼養活動引向深入,與幼兒一同探尋生命的真諦。比如:開心農場的兔舍里飼養了兩只兔子,每天幼兒都會從家中給兔子帶來食物。過往的經驗告訴幼兒兔子愛吃胡蘿卜,因此在照養兔子之初,他們常常給兔子帶來新鮮的胡蘿卜。出乎意料的是:兔子對胡蘿卜表現出來的興趣并不像他們想象中的那么高。那么,兔子究竟愛吃什么呢?教師關注到幼兒發現的問題,鼓勵幼兒通過猜想→操作→觀察→記錄→驗證來探索兔子愛吃的食物。于是,一張“兔子愛吃什么呢”的記錄表形成了,幼兒每天從家中給兔子帶來各種各樣的食物,在兔子愛吃的食物下面畫上“√”,不愛吃的食物下面畫上“×”,最后得出結論:原來兔子最愛吃的食物不是胡蘿卜而是青菜葉子。

四、對話生命,人文情懷的初步感知

《3-6歲兒童學習與發展指南》提出:“幼兒應該愛護動植物并關心周圍環境,親近大自然。”幼兒通過參與飼養活動能夠真切地感受生命的存在,發現生命的不同形態,體會生命變化帶來的喜怒哀樂,了解自己行為與動物生命之間的關系,初步形成了“尊重生命,與自然和諧共處”的意識與理念。首先,開心農場里活潑的鴨子、可愛的兔子、慵懶的烏龜、緋紅的金魚、斑斕的蝴蝶、歡脫的小鳥、勤勞的螞蟻等,讓幼兒有機會親密接觸多種動物,了解到動物的多樣性與獨特性,很好地去除了幼兒心中人類中心主義的狹隘思想,使幼兒能夠尊重生命、敬畏自然。其次,從動物生命孕育到終結的全程體驗讓幼兒對生命的周期有了完整的認識。例如:開心農場里的兩只小黃鴨“咿咿”和“呀呀”是大S班乃至全園小朋友的團寵。幼兒從精心布置鴨棚→喂養小鴨→和小鴨做游戲→修建籬笆防止小鴨走失→28天孵蛋實驗→舉辦鴨子生日派對,全程見證了“咿咿”“呀呀”生長繁殖的歷程,感受到生命的來之不易、生命的脆弱以及頑強蓬勃的生命力,從而對生命有了默然于心的深刻理解。最后,從選擇好飼養對象那天起,幼兒就開始為呵護一個個弱小生命承擔起了責任,親自喂養,貼心照顧,體驗著人與動物之間“我+它=我們”的關系,增進了責任意識、合作意識與服務的能力,使得飼養活動變得有了溫度和深度。

五、家園合作,共同推進飼養活動

家長不僅是幼兒園教育的重要資源,更是幼兒園的重要合作伙伴。在開心農場整個飼養活動中,教師十分重視家長資源的開發與利用。一方面,教師通過家長會、家長群向家長宣傳飼養活動的教育意義,通過圖片、視頻分享幼兒在園飼養活動的開展情況,以期獲得家長對活動開展的理解與支持;另一方面,教師進行了許多家園合作的嘗試,如邀請家長抽時間和孩子一起到幼兒園接力照料動物。又如:為了讓幼兒了解更多的動植物生命科學知識,教師利用餐前時間開展“自然說——我是小小科普員”活動,每天會有2~3名幼兒為大家介紹一種動物(名字、外形特征、生活環境、生長發育過程、奇特本領、特殊現象等)。這就需要前一天晚上家長為幼兒在班級群內報名,同幼兒一起查閱相關資料,準備相關圖片、視頻、模型,指導幼兒試講等,協助幼兒做好講解準備。家長也積極支持幼兒園的飼養活動,充分發揮自身資源的優勢為飼養活動盡心盡力、獻計獻策,如:家長為開心農場的動物準備食物,為農場修建籬笆提供木棍、竹子等材料,義務助教給孩子介紹動物生病時的護理常識,等等。正是在家園共同推進下,大S班的開心農場日益火熱起來,幼兒的飼養活動越發的豐富多彩,他們的收獲也越來越多。