溯同質組合之源?探情感張力之美

張海朋

摘 要 發掘“一課多篇”的教材編排模式下不同文章的同質特征,通過內容思想“溯源”和藝術手法“探美”兩大學習任務,可以有效地實現擴充教學內容廣度、發掘審美鑒賞深度、增進文本思辨銳度的教學目標,進而培養和提升核心素養。本文中的統編《語文》八年級下冊《唐詩三首》整合教學課就是對該理念的探索與踐行。

關鍵詞 同質異文? 整合教學? 矛盾分析? 情感張力

在初中語文教材中,“一課多篇”的編排模式很常見,選用的篇目都有著一定的內在關聯,可稱之為“同質異文”。這樣的編排組合為教師整合教學內容,開展集中賞析教學,創設了便利的條件和提供了良好的契機。教師通過引導學生追溯一課中多篇文本之間的微觀同質要素,可以有效實現擴充教學內容廣度、發掘審美鑒賞深度、增進文本思辨銳度的教學目標,進而培養和提升學生的“文化自信、審美創造”的核心素養。

八年級下冊《唐詩三首》是“一課多篇”編排模式的代表,里面所選的《石壕吏》《茅屋為秋風所破歌》和《賣炭翁》更是“同質異文”組合中的典型。依照教材的編排,筆者設計了一節《唐詩三首》的整合賞析課,并以“窮年憂黎元,嘆息腸內熱”為主題,設置了內容思想“溯源”和藝術手法“探美”兩大學習任務,驅動學生在一節課中深度學習這三首詩,取得了理想的教學效果。

一、內容思想“溯源”:洞悉關聯點,溯“同質組合”之源

多篇詩文能夠組合成一課,說明它們必然有著一定的內在關聯,如補充、支撐、對比或者進階關系。教師在教學時要引領學生通過縱向對比,洞悉和發掘這些詩文之間的“關聯點”,以有效促進學生對它們的整體感知和深入理解。

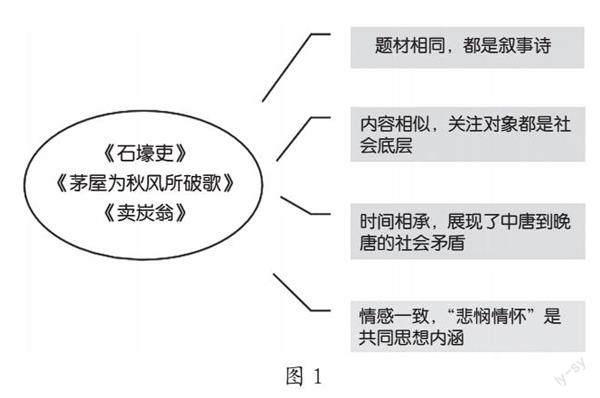

對此,筆者設置探究任務為:這三首詩的內容有哪些關聯點?嘗試用思維導圖呈現。

(設計意圖:找關聯、尋共通,既是對學生課前預習任務完成情況的一次檢測,也是驅動學生再次深入文本,對文本解析能力、整合思辨能力以及總結概括能力的歷練和培養。引入思維導圖工具,有助于學生全面梳理并清晰展示探究結果,進而在思維碰撞中激發更多的新視角)

這三首詩的內容淺顯易懂,學生基本都能在課前預習時完成理解的任務,這也為課堂上解析文本、探析“同質之源”提供了比較充裕的時間保障。學生完成的思維導圖見圖1。

題材相同。三首詩的題材都是敘事詩。《賣炭翁》《石壕吏》以人物身份為題,采用旁觀者視角展開敘述。而《茅屋為秋風所破歌》在標題上就交代了事情,通過第一人稱視角展開敘述。

內容相似。三首詩關注的對象都是窮苦之人。《石壕吏》《賣炭翁》關注的是下層勞動人民,而《茅屋為秋風所破歌》關注的是下層知識分子。他們身份不同,都屬于同一階層,有著相似的遭遇,這全面展現了當時社會民生艱難的普遍現象。

創作時間相承。《石壕吏》《茅屋為秋風所破歌》是同一時期之作,分別寫于公元758年和公元761年,《賣炭翁》則寫于公元806年。這三首詩的創作時間前后相承,展示了唐王朝從中期到晚期日益加重的階級矛盾,勾勒出廣闊的時代背景。

情感一致。“悲憫情懷”是三首詩的共同思想內涵,它們都正面表現了詩人對社會下層人民的深切同情,也從側面表達了對封建統治階層的批判與譴責。其中,《石壕吏》《賣炭翁》是悲人,而《茅屋為秋風所破歌》是既悲己又悲人。

在課堂上,學生們通過相互啟發和補充,發現了三首詩之間的許多關聯點。這些關聯點豐富而多元,細致而精微,讓他們既重溫和夯實了課前預習所獲,又提升了整體感知多篇文本的能力。然而,經過客觀審視,筆者發現他們的探究結果較為淺顯,對于深層級的賞析還需進一步啟發。

二、藝術手法“探美”:解析矛盾點,探“情感張力”之美

羅吉·福勒說:“一般而論,凡是存在著矛盾對立而又相互聯系的力量、沖動或意義的地方,都存在著張力。”這一論斷體現在文學作品中,即一切存在相互矛盾沖突的內容、形象、手法和語詞等,都可以產生情感張力。

矛盾沖突點在這三首詩中隨處可見,有效地建構了字里行間的情感張力,使得情節內容激蕩人心、人物形象刻骨銘心、思想情懷撼天動地、批判力量發人深省。為此,筆者把解析矛盾手法、探析情感張力作為教學的另一個主要任務,以期增進學生審美鑒賞深度、增強解析思辨銳度。

需要指出的是,解析矛盾點倘若任由學生探尋,課堂必然雜亂無章。因此,教學應該緊扣敘事“三要素”(人物、情節和環境),有序地探究其中“矛盾”之于建構情感張力的促進之效,使學習過程變得“秉綱而目自張,執本而末自從”。

1.聚焦單篇,合作探法

設置任務問題為:發掘內容的矛盾與錯位,是賞析文章的重要抓手。大家能發現《石壕吏》這首詩中有哪些矛盾之處呢?(提示:可緊扣敘事“三要素”展開探究)

(設計意圖:首先,以《石壕吏》為先例,引領學生在實踐體驗中自主提煉文本矛盾點的具體內容和建構方式,學習并掌握“矛盾分析法”,為其后自主學習其他兩首詩作鋪墊。其次,相較于其他兩首,《石壕吏》內容更簡潔,更容易切入,可以讓學生一開始就能迅速掌握“矛盾分析法”,而不至于畏難卻步)

問題引領之下,學生循著敘事“三要素”有序展開探究,識見與觀點漸趨全面深入。

(1)矛盾點分析一:“明”“暗”相結合的情節敘述

學生發現,從《石壕吏》題目來看,詩中主要人物應該是差役,但詩人對其進行了暗寫,對老婦人則是明寫。全詩主體部分由老婦人之語組成,雖是一貫而下,但句句都是有問而答。

筆者順勢追問:請大家補充差役之話,還原當時的場景。學生紛紛驅遣想象,補充如下場景。

差役進門喝道:“家有男丁否?”(暗)

老婦顫抖回答:“三男鄴城戍,一男附書至,二男新戰死,存者且偷生,死者長已矣。”(明)

差役一再逼問:“尚有他人否?”(暗)

老婦哭著回答:“室中更無人,惟有乳下孫,有孫母未去,出入無完裙。”(明)

差役不依不饒:“必須征一人!”(暗)

老婦苦苦哀求:“老嫗力雖衰,請從吏夜歸,急應河陽役,猶得備晨炊。”(明)

通過深度還原情節,學生對詩中老婦人和差役的神態、語言做出了詳細、生動的補充描繪,將作者的憐、憎之情體現得更加飽滿和鮮明。

(2)矛盾點分析二:“怒”“苦”相對照的人物刻畫

提問:哪句話高度概括了官吏和婦人的形象?

學生一致認為“吏呼一何怒,婦啼一何苦”是詩中最直接的、概括性最強的刻畫人物的一句話。

順勢追問:這句話通過什么手法刻畫人物?(明確:矛盾對比手法強化人物形象)具體體現在什么地方?

隨著追問層層深入,矛盾對比之于人物形象的強化作用漸漸明晰。首先,吏“呼”與婦“啼”、吏“怒”與婦“苦”之間形成了強烈的矛盾對比,再加上兩個狀語“一何”,構成反復,進一步加重了感情色彩,強調了差役之粗暴蠻橫、老婦人之悲苦可憐。其次,“怒”“苦”二字又高度概括和間接地寫出了吏與婦之間的尖銳矛盾具有主與從、因與果的關系,即“婦苦”是“吏怒”生生逼出來的,“吏怒”是“婦苦”的悲劇根源。

品句析詞一方面能夠啟發學生在“怒”與“苦”的矛盾對比之中,品味人物形象,體會到詩人高超的人物刻畫手法;另一方面能夠引領學生學會深度解讀文本,這彰顯學習和運用語言文字的本真。

(3)矛盾點分析三:“虛”“實”相映襯的社會環境描寫

提問:總覽故事,你感受到了一個怎樣的社會環境?(明確:黑暗、民不聊生……)詩人是如何交代的?(明確:藏虛于實,即在實寫人物的一系列動作中含蓄交代了社會背景)

具體體現在:①“有吏夜捉人”一句,不于日間捉,而在夜間捉,可見是趁人不備;不說“征兵、招兵”,而是捉人,可見是暴力強行。如實的敘述暗示了當時社會的兵役之苦重、百姓處境之兇險。②“老翁逾墻走”一句,一個老人竟然要翻墻倉皇而逃,同樣在如實的講述中暗示了兵役之下老百姓惶恐不安、茍且偷生的生活現狀。③結尾“天明登前途,獨與老翁別”一句盡收全篇,一個 “獨”字以實代虛,暗示了老婦人已被強行帶走的事實,為故事更添一層凄涼悲憤之意。

小人物是社會生活的鏡子,其生活狀況是對社會環境最真實的折射。立足詩中的實寫之句,體會隱藏在人物行動背后的大環境,既是對語言文字洞察能力的培養,也是引領學生深入文本、感受詩人悲憫情懷的有力助推。

2.擴充學習,自主運用

設置任務問題為:活學活用“矛盾分析法”,緊扣敘事“三要素”,你能從《茅屋為秋風所破歌》《賣炭翁》兩首詩中發掘出哪些矛盾之處呢?

(設計意圖:有了對《石壕吏》的先例學習,學生已經初步掌握了“矛盾分析法”的切入與解析,此時再拓展學習其后兩首詩,既是對此方法的活學活用和內化夯實,又可以持續放大“悲憫情懷”,強化學生對詩歌情感張力的感悟)

課堂上,學生聚焦但又不拘泥于敘事“三要素”,對兩首詩歌展開了自主探究。探究結果如下。

《茅屋為秋風所破歌》一詩,故事情節方面,群童“公然抱茅”之行為與詩人“呼而不得”“自嘆息”之無奈無力的對比;人物刻畫方面,詩人悲“小我”與悲“天下寒士”之間的對比;環境氛圍方面,狂風驟雨之猛烈與茅屋破敗之凄慘的對照……多個維度矛盾點的發掘,把“遭遇悲苦到極點”與“情懷博大到極點”之間的強烈反差展現得愈發鮮明和凸出。

《賣炭翁》一詩,故事情節方面,炭翁伐薪燒炭、趕車運炭的辛勤勞作與宮使趾高氣揚、強取豪奪的暴虐行徑的對比;人物刻畫方面,炭翁外貌“衣正單”與心里“憂炭賤愿天寒”的對比;社會環境方面,“一車炭千余金”與“半尺紅紗一丈綾”的價值懸殊的對比,炭翁小人物的悲慘遭遇與宮市大環境的黑暗不公的對比……學生同樣在發掘大量鋪陳般的矛盾沖突的過程中,感受到了詩人強烈而分明的憐、憎之情。

至此,“窮年憂黎元,嘆息腸內熱”的大悲大痛、大憐大憫,隨著步步推進的矛盾分析與品評在學生的內心強烈地響徹著、沖擊著和激蕩著。

總覽本節《唐詩三首》“同質異文”的整合教學,完成的是內容思想“溯源”和藝術手法“探美”兩大學習任務,重點探究的是文本“矛盾”之于情感張力的激發與增強效果,深層挑戰的是教師的教學理念、素材整合以及教學機制等綜合能力。教師只有找準教學“支點”,于內容剪裁上做到切中肯綮,于品鑒賞析中務求精微有序,才能較好地抵達“一課多篇”模式下“同質異文”教學的廣闊與深邃。

[作者通聯:西安市鄠邑區東關初級中學]