基于網絡的干預措施對冠心病患者家庭康復中多種健康行為的影響

劉雨瑤

(赤峰市醫院心內一科,內蒙古 赤峰, 024000)

心血管疾病(CVD)是世界范圍內導致死亡的主要原因,超過50%的死亡原因源于冠心病(CHD),被診斷患有CHD的患者出院后發生主要心血管事件的風險很高,發生率為6%~25%,CHD 患者心血管事件的發生與不良健康結果相關,會導致病死率增加、生活質量下降、醫療保健成本增加等[1]。有研究表明,心臟康復是避免CVD 進一步進展和復發的有效干預措施,CHD 患者在院內接受關于健康生活方式改變的指導,患者出院后通常很難將這些建議和院內學習保健知識整合并轉移到日常生活中[2-4]。因此,需要向患者提供有效的個性化的院外健康行為指導延伸護理,盡管通過一對一的形式在傳統干預中包含了個性化策略,但這種方法耗時且大量使用醫療保健資源。這極大地限制了院外有效康復指導在促進心血管健康方面的有效性,隨著互聯網的普及,基于網絡的干預措施在心臟康復領域廣泛發展和應用,與傳統只關注知識、教育和學習的網絡康復干預不同,本研究基于網絡平臺,以健康行為過程理論(HAPA)為基礎,將行為轉變為激勵階段和意志階段,根據不同階段特點重點施護,為患者提供個性化的護理措施,促使患者出院后采用和保持健康的生活方式,該護理模式已取得良好的護理效果,現將護理體會報道如下[5]。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2021 年9 月—2022 年9 月赤峰市醫院收治的140例CHD 患者為研究對象,采用隨機數表法將患者分為對照組和干預組,每組70 例。對照組男31 例,女39 例;年齡45~78 歲,平均年齡(59.29±10.75)歲;病程1~14 年,平均病程(6.28±2.39)年;合并癥:高血壓32 例,高血脂33例,糖尿病5 例。干預組男30 例,女40 例;年齡47~79歲,平均年齡(60.71±10.60)歲;病程1~15 年,平均病程(6.61±2.78)年;合并癥:高血壓37 例,高血脂30 例,糖尿病3 例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),有可比性。本研究經赤峰市醫院醫學倫理委員會審核批準。患者及家屬對研究知情同意,自愿簽署知情同意書。

1.2 納入與排除標準

納入標準:①有CHD 的診斷記錄,病情穩定,無相關并發癥;②至少擁有一部智能手機并每天使用。

排除標準:①合并精神和神經系統疾病病史者;②不識字、聽力障礙或視力障礙限制使用智能手機者;③身體狀況嚴重或嚴重身體殘疾者。

1.3 方法

對照組實施常規護理。出院后通過面對面的方式由護士進行關于健康生活方式(運動、有益心臟健康的飲食、壓力管理和戒煙)的非結構化健康教育,1 次/月,為期1 年。在CHD 患者出院2 周后首次到心臟病門診就診期間,護理人員根據心臟病專家對患者的評估狀況提供簡短的非結構化健康教育,重點是風險因素管理和壓力管理,時長10~15 min。

干預組在對照組的基礎上開展基于網絡的健康行為干預措施。(1)采用一種用于消除風險的個體化心血管應用系統(iCARE),iCARE 包括一個應用程序和一個云平臺,既可以為患者推送具有視覺形式(如動畫、視頻、卡通和圖片)的個性化干預措施,又可以收到個性化的建議和實時反饋,以促進對健康行為和藥物的依從性。(2)開展基于網絡行為信念干預。護理人員將CHD 教育手冊電子版發布到網絡平臺,包括CHD 的性質、危險因素、CHD 的體征和癥狀、有益心臟健康的飲食、身體活動、戒煙、壓力管理以及藥物管理和依從性。小冊子根據更新的國際指南編寫,并由注冊物理治療師、注冊營養師、心臟病專家和心臟護士組成的專家小組對其安全性和適用性進行驗證,以鼓勵患者在家中遵循健康建議。幫助患者增加風險感知,支持患者規劃預期行為的行動,并幫助患者在整個HAPA 的意志階段保持自我效能。(3)基于網絡行為計劃模式。除了團體教育外,研究人員還將在物理治療師、注冊護士和研究醫院心臟病診所的醫務人員支持下,制訂家庭心臟健康鍛煉和飲食計劃,如體力活動(根據患者首選活動詳細說明運動的類型、頻率、持續時間和強度。并向患者提供計步器,以幫助他們自我監測日常活動)、健康飲食(大量食用水果和蔬菜、全谷物、瘦肉和替代品,同時限制飽和脂肪、鹽、乙醇和糖的攝入量)、控制壓力(提供放松技巧和在壓力時使用的特定應對策略,以及避免有害行為,即飲酒)、戒煙(定期推送戒煙時會出現的癥狀、戒煙期間和戒煙后避免體質量增加以及應對煙癮技巧的信息,以及避免吸煙誘因的建議)、健康睡眠、遵醫用藥等。首先,患者將他們的健康相關數據手動輸入到iCARE 中,包括飲食、體力活動水平、血脂、空腹血糖、血壓、心率和體質量。患者的心率和每日步數的信息也可以通過智能手機軟件同步。所有數據將上傳到云平臺和遠程監控系統進行分析。然后,即時和個性化的反饋和量身定制的建議將根據內置算法自動發送到護理人員應用程序,供心血管護士驗證。經過驗證的干預措施將自動發送給iCARE 上患者,患者在按照干預措施完成每一項內容后,可通過iCARE 的交流平臺獲得半標準化的書面反饋,反饋旨在支持治療依從性并激勵患者完成干預措施。(4)遠程互動。護理人員每周1 次遠程會議,患者可以向護理人員提出有關計劃的問題,也可以與其他病友進行疾病交流,既可以鼓勵患者主動表達自己康復情緒,也可以有效促進患者之間的社交互動以及他們與研究團隊的聯系,便于提升患者自我康復管理效率。此外,在整個干預過程中不斷在平臺推送榜樣的例子,以支持患者設定目標、制訂計劃并提高他們的自我效能。

兩組均干預3 個月

1.4 觀察指標

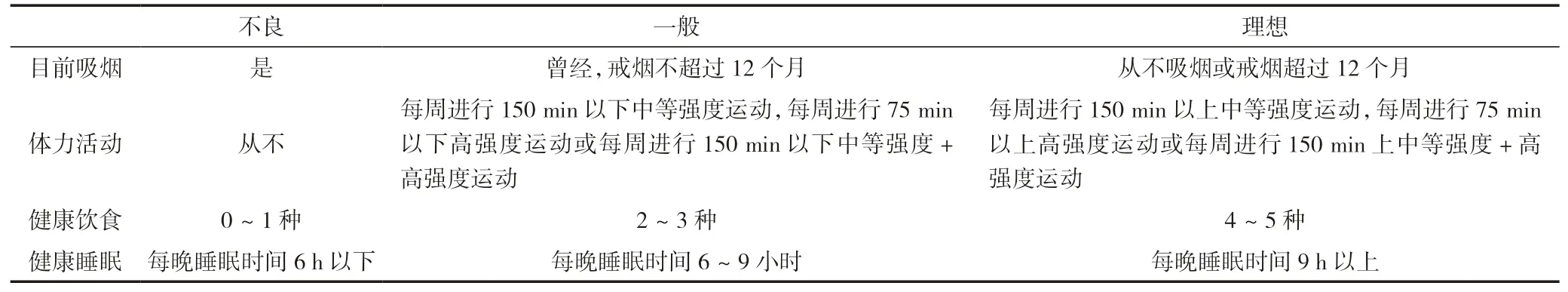

①比較兩組心血管健康評分。心血管健康包括煙草管理、健康飲食、體力活動和睡眠時間4 項指標,見表1,每項指標分為理想(2 分)、一般(1 分)和不良(0 分),總分范圍0~8 分,分數越高代表心血管健康行為改善越好[6-7]。

表1 HAHA 理想心血管健康定義

②比較兩組自我效能評分。采用心臟康復鍛煉自我效能感量表(CESEI)[8]評估本研究參與者的自我效能,該量表包括16 個條目,每個條目按照從1(非常沒有信心)到5(非常有信心)的5 點李克特量表進行評分,總分范圍16~80 分,分數越高表示自我效能感水平越高。

③比較兩組藥物依從性。將使用8 項Morisky 藥物依從性量表(MMAS)[9]評估,量表的評分范圍從0~8 分,評分高表示依從性好。

④比較兩組不良事件發生情況。不良事件包括康復護理3 個月內患者發生心肌梗死、心動過速、心房顫動等主要不良心血管事件(MACE)的發生情況。不良事件發生率=(心肌梗死+心動過速+心房顫動)例數/總例數×100%。

1.5 統計學分析

2 結果

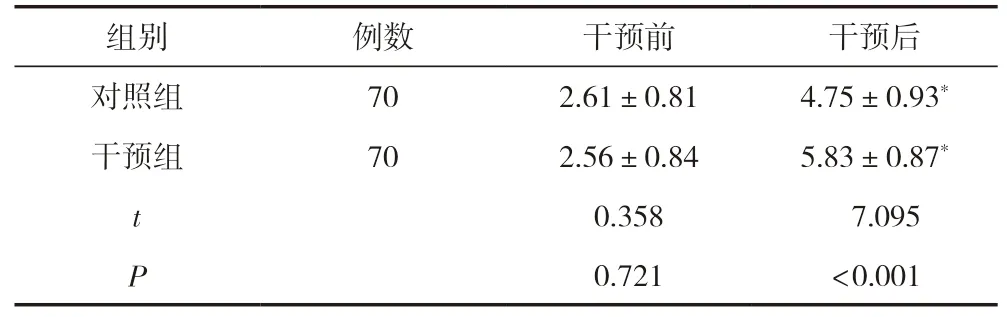

2.1 兩組心血管健康評分比較

干預后,干預組心血管健康評分明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組心血管健康評分比較 (±s,分)

表2 兩組心血管健康評分比較 (±s,分)

注:與同組干預前比較,*P<0.05。

?

2.2 兩組自我效能和用藥依從性比較

干預前,兩組CESEI、MMAS 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,兩組CESEI、MMAS 評分均明顯提高,且干預組明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組自我效能和用藥依從性比較 (±s,分)

注:與同組干預前比較,*P<0.05。

?

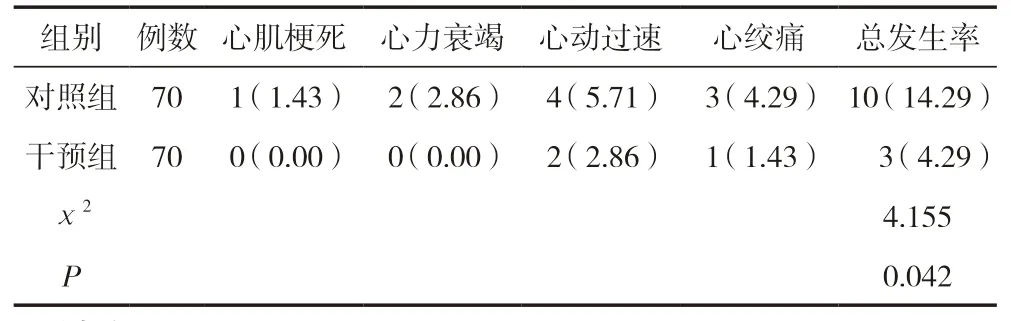

2.3 兩組MACE 發生率比較

干預組MACE 發生率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組MACE 發生率比較 [n(%)]

3 討論

隨著信息化社會的發展,基于網絡的干預措施在患者居家康復護理中發揮重要的作用,為了優化和整合全面的干預措施,包括教育、認知和心理因素等,本研究以HAPA 框架開發基于網絡的行為改變策略,鼓勵參與者積極參與醫療保健,專業人員使用個性化風險評估、目標設定和對推薦指南與其日常活動之間差異的認識來規劃行為改變。在患者居家期間,可通過網絡平臺與研究人員或訓練有素的研究助理進行個性化咨詢,將其作為一個溝通平臺,消除疑慮,支持實現行為改變的目標。這項研究鼓勵參與者分享其在行為改變方面的經驗,以激勵和實現患者的目標。

研究結果顯示,干預組心血管健康評分明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),這說明基于網絡干預措施可以支持患者在居家康復中采用和保持健康的生活方式。這是因為冠心病預防的挑戰是維持健康行為。本研究的干預措施側重于將行為意向與健康行為間利用執行意向(如行動計劃與應對計劃、自我監控、自我調節等變量)連接起來,促進行為意向到健康行為的有效轉化,本研究使用理論驅動的干預措施可能提高患者堅持健康行為的可能性,因此對患者多種健康行為產生積極影響。

有研究在述評HAPA 模型中闡述,健康行為的改變需要動機和意志兩個階段的分離,以自我效能為代表的社會認知因素在兩個階段起重要作用,提高個人的自我效能可能促使患者參與更多有利于健康行為的活動[10]。自我效能感在行為矯正中起著關鍵作用,蔣軍夢[11]研究顯示,自我效能與健康行為具有顯著的相關性。王月平等[12]研究顯示,自我效能水平與藥物素養及服藥依從性顯著相關。本研究結果顯示,干預組自我效能感和藥物依從性明顯優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),說明良好的自我效能可以幫助患者克服在家中繼續進行健康行為、遵醫用藥所面臨的障礙。張仁風等[13]研究顯示,行為轉變理論有助于促進CHD 患者建立健康行為,提高自我效能感,這與本研究結果基本一致。韓全樂等[14]分析理想心血管健康行為是CHD 的保護因素。本研究結果顯示,干預組MACE 發生率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),這也再次證明健康行為在預防和控制CHD 中的重要作用,分析原因,心血管健康行為對心血管具有長期保護作用,有研究顯示,具有理想心血管健康行為和因素的人群,其心血管疾病風險減少,而基于網絡的干預措施可以通過促進健康行為的改變,降低心血管不良事件發生風險[15]。

綜上所述,基于網絡的干預措施能對冠心病患者家庭康復中多種健康行為和用藥依從性產生積極的影響,提高患者自我效能感,降低心血管不良事件發生風險。