地方生態環境系統預算績效指標體系建設研究

沈文淵 蘇州市環境監測站

引言

近年來,隨著我國社會經濟飛速發展,生態環境問題也逐漸增加,社會公眾對生態環境的關注度日益加大。為此,我國高度重視生態環境治理工作,并提出要持續深入打好污染防治攻堅戰,著力提升生態系統多樣性、穩定性、持續性,積極穩妥推進碳達峰、碳中和,守牢美麗中國建設安全底線,健全美麗中國建設保障體系。美麗中國建設的穩步實施,對生態環境部門提出了更高要求,鼓勵生態環境部門健全預算績效指標體系建設,確保資金使用、資源分配、人員安排都能發揮最大效用,肩負起生態環境監督管理職責,為美麗中國建設提供保障。

一、地方生態環境系統預算績效指標特征

(一)橫向結構特征

預算績效目標設置相對復雜。根據地理位置及地方產業發展現狀等具體情況,包括諸多獨立的要素,比如臨湖區域以評價湖泊水系水質治理績效為主、工業園密集區域以評價大氣污染治理績效為主、紡織印染產業集中區域以評價水和大氣綜合治理績效為主、旅游產業區域以評價生態環境綜合治理績效為主等,這些區域與產業情況既共同歸屬于地方生態環境系統,彼此之間又相對獨立,且擁有各自特征[1]。不同區域對于大氣污染防治和水污染防治預算績效核心指標描述及設置基本相同,但是未體現因地理差異、產業差異等因素導致的環境治理目標差異,也未體現相同績效指標在不同區域或產業中的治理權重,這也就形成了地方生態環境系統預算績效指標橫向結構特征。

(二)縱向結構特征

地方生態環境系統預算績效指標體系除了橫向指標具有一致性外,還具有縱向一致性特征。根據《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》及相關政策文件要求,生態環境機構實施管理體制改革,形成“國家監察、地方監管、單位負責”的管理體系,生態環境管理機構由省級垂直管理各市,市級垂直管理各區縣,從而達到口徑一致,確保生態環境系統預算績效指標體系能夠如實反映生態環境保護情況[2]。以江蘇省為例,省級有關部門出臺了分行業、分領域績效指標體系表,旨在為不同行業、不同領域預算績效指標體系構建的一致性提供參考,方便省內各行業領域參考該政策文件,制定符合實際情況的預算績效指標體系,而江蘇省內各市及下轄區縣生態環境部門則要在此基礎上,參考制定適合本部門的預算績效指標體系。可見,從區縣到市級,再到省級都能形成統一的生態環境系統預算績效指標體系,以期確保該指標體系科學合理,能夠反映該地區生態環境領域的真實情況。

(三)政策驅動特征

地方生態環境系統由省級、地方政府共同管理,會根據市場需求擬定相應的政策文件,用于指導生產環境領域發展。從國家角度,生態環境部已經出臺一系列政策文件,比如《生態環保金融支持項目儲備庫入庫指南(試行)》《關于深入打好污染防治攻堅戰共同推進生態環保重大工程項目融資的通知》等,其中諸多規定都被分解作為生態環境系統預算績效指標[3]。同樣,江蘇省也曾出臺過諸多政策文件,如《江蘇省大氣污染防治條例》《江蘇省水污染防治條例》等,這些政策文件中的規定也被分解作為地方生態環境系統預算績效指標,比如有機廢氣治理企業驗收合格率、燃煤鍋爐清潔能源改造及時性等指標就源自《江蘇省大氣污染防治條例》,以此不難看出政策驅動特征顯著。

(四)發展目標特征

地方生態環境系統發展目標可以分為內部目標與外部目標,內部目標主要以地方生態環境系統自身目標為主,不僅要考慮到政府部門對生態環境的發展目標需求,更要凸顯出生態環境發展中行業、企業的社會經濟效益,要以促進行業可持續發展、提升環境保護水平、滿足社會公眾需求為發展目標,充分體現綠水青山就是金山銀山的發展理念[4]。相比之下,外部目標主要是以發展外部各行業中的企業為核心,其發展目標在于如何壯大自身規模、如何協調環境保護的同時創造更多的經濟效益,比如綠色金融項目,該平臺的發展目標就是金融部門把環境保護作為一項基本政策,在投融資決策中要考慮潛在的環境影響,把與環境條件相關的潛在的回報、風險和成本都要融合進日常業務中,在金融經營活動中注重對環境保護以及對環境污染的治理,通過對社會經濟資源的引導,促進社會的可持續發展[5]。在內外部雙重目標影響下,將預算績效指標主要體現為產出指標和效益指標,產出指標代表為達成生態環境發展目標投入資源后直接體現的結果,而效益指標則代表最終反映的生態、社會效益及可持續發展性,兩者相互呼應,兼顧內外部發展目標,才能促進生態環境獲得持續穩定的發展。

二、地方生態環境系統預算績效指標體系現狀及存在的問題

(一)地方生態環境系統預算績效指標體系現狀

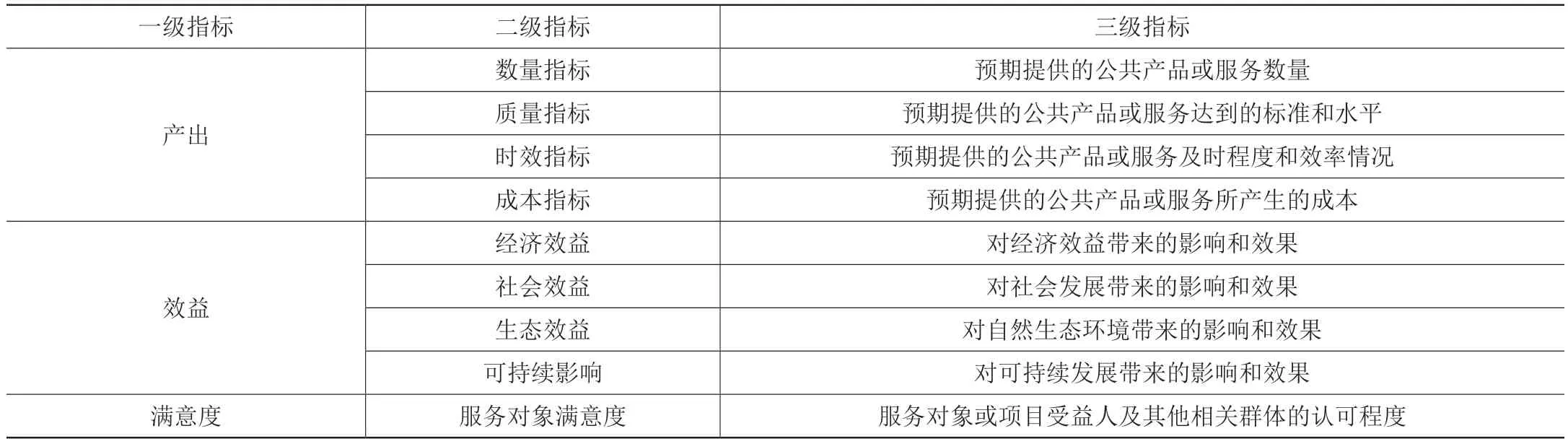

財政部《預算績效評價共性指標體系框架》規定了我國預算項目績效評價指標體系,成為我國預算資金項目開展的前提。同時,《中央部門項目支出核心績效目標和指標設置及取值指引(試行)》也進一步明確了預算績效評價指標的原則及基本要求,為地方生態環境系統預算績效指標體系持續優化提供了參考,具體如表1。

表1 預算績效評價指標體系

可以看到,預算績效評價指標體系將指標劃分為產出、效益、滿意度三個核心一級指標,并匹配相應的二級指標、三級指標,從而對項目的資金進行預算績效評價,以此確保資金投入具有合理性,且能達到預期效果。

(二)地方生態環境系統預算績效指標體系存在的問題

1.指標體系缺乏整體性

以生態環境系統預算績效指標體系為例,看似劃分為三級指標,并且呈現出遞進的關系,但三級指標并不能完全覆蓋生態環境治理的方方面面,仍有諸多遺漏之處,尚未做到指標體系全面,難以客觀、真實、全面地反映地方生態環境治理的現狀,其核心問題就是指標體系缺乏整體性。同時,分析地方生態環境系統預算績效指標設置,指標之間的關聯并不緊密,沒有從整體視角出發,也缺乏相關理論模型作為支撐,仍處于松散狀態,需要考慮生態環境領域的整體邏輯框架,才能構建出完整的指標體系,現行指標在整體性上仍需要進一步提升。

2.指標設置缺乏重點性

生態環境系統預算績效指標體系主要以產出和效益作為一級指標,且產出中關于數量指標的內容繁多,而效益中關于社會效益、生態效益指標的區分較為模糊,可持續影響指標設置相對有限,意味著該指標體系更重視生態環境治理的產出,產出更多的是用于衡量治理的過程,肯定相關部門在該領域付出的努力,而效益才是對結果的衡量。相對于過程而言,生態環境治理績效評價應更重視結果,只有結果達到預期,才意味著相關投入收到成效,相關部門的工作獲得肯定。此外,生態環境系統指標設置更重視經濟效益和社會效益,諸多指標都以此為重點,反而忽視了公眾滿意度,尤其是社會公眾對生態環境的滿意度,經常以填表、填小程序之類的方式收集,也折射出生態環境系統預算績效指標體系指標設置缺乏重點性。

3.指標取值缺乏銜接性

根據《江蘇省省級預算績效目標和指標設置及取值指引(試行)》規定,地方生態環境系統預算績效指標體系以三級指標為主,要求一級指標具有統領性,二級指標是一級指標的具化表現,用于完成一級指標任務,三級指標則是二級指標的具化表現,并且確保指標能夠落到實處。但是,從實際地方生態環境系統預算績效指標取值來看,不僅一級指標和二級指標之間的銜接性不強,比如產出的二級指標包括數量、質量、時效、成本,這四個二級指標并不能完全覆蓋一級指標所代表的含義,而下設的三級指標也并不全面,與二級指標之間的銜接也并不緊密,比如“落實《水污染防治條例情況》”“入河排污口設置分類分級管理辦法”等三級指標,都存在與二級指標銜接不緊密的問題。

三、地方生態環境系統預算績效指標體系優化與完善策略

(一)體系優化建設

地方生態環境系統預算績效指標設計思路是要確定項目績效目標,要結合立項依據、財政政策、重點工作等相關事宜,將指標進行細化分解,再將指標劃分為若干項任務清單,逐一設定質量標準、成本要求、產出內容、產出效果等指標,然后再設定相應的指標值,參照計劃標準、行業標準、歷史標準、預算支出標準以及其他標準,綜合進行指標取值[6]。同時,要給予地方生態環境系統預算績效指標取值一定的靈活空間,允許各職能部門結合內外部情況,合理制定不同指標的取值。此外,地方生態環境系統預算績效指標體系要做到全面化,要將決策指標、過程指標、產出指標、效益指標、滿意度指標均列入其中,將決策指標、過程指標視為預算績效一體化的共性指標,嚴格依照《預算績效評價共性指標體系框架》要求設定,產出指標、效益指標、滿意度指標則要結合不同單位的實際情況,保證指標設置結合本單位實際情況。值得注意的是,當地方生態環境系統預算績效指標體系羅列全面之后,還需要聘請相關的專家和學者,將現有指標匯總后進行賦權,根據指標易達成度、影響程度、是否具有持續性為參考標準,賦予不同指標相應的權重,以便實現更為科學的生態環境系統預算,開展更為準確的評價工作[7]。

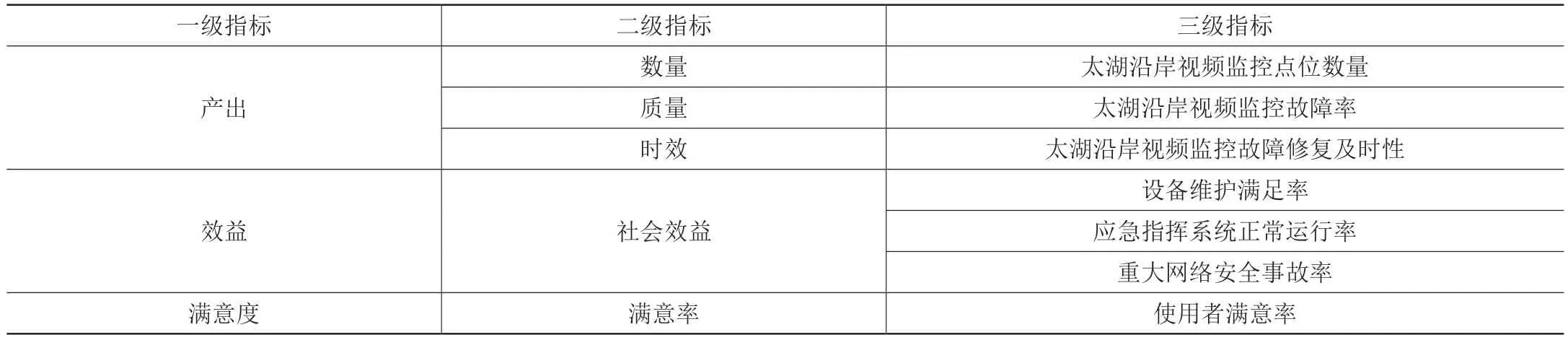

(二)指標突出重點

地方生態環境系統預算績效指標體系既要做到全面,又要突出指標中的重點,做到主次有別,優先考核重點指標。以地方生態環境系統預算績效指標為例,指標設置過程中要選擇能夠體現出項目產出、部門履職情況、履職效果的核心指標,從而做到突出重點。以太湖水污染治理項目指標選取為例,其項目指標重點見表2。

表2 太湖水污染治理項目指標重點

可以看到,太湖水污染治理項目指標設置過程中,集中體現了項目產出、部門履職情況、履職效果等核心指標,做到了突出重點,該項目重點就是利用監控設施確保太湖水污染得以有效防治,緊緊圍繞監控數量、監控故障率、監控維修率、滿意度等關鍵指標進行設定,從而提高工作人員對監控項目的重視度,讓使用者能夠滿意。預算績效指標體系建設的目的需要非常明確,指標體系內容要豐富,其核心指標的選擇尤為重要,要利用這些核心指標達到考核評價的目的,從而督促相關職能部門更好地完成任務,這才是地方生態環境系統預算績效指標體系建設的根本意義所在[8]。

(三)取值銜接順暢

為了確保地方生態環境系統預算績效指標體系具有全面性和完整性,還需要做到取值銜接順暢,保證二級指標能夠充分反映一級指標任務與效果,讓一級指標和二級指標之間能夠形成有機銜接,確保任務匹配、邏輯對應、數據支撐。同時,三級指標也要充分與二級指標銜接,確保指標能夠落地執行。以地方生態環境系統預算績效指標體系設置為例,在產出和效益一級指標下,產出類目共設有數量、質量、時效、成本四個二級核心指標,能夠全面覆蓋一級指標,實現了一級指標和二級指標的有序銜接。同時,該三級指標也相對全面,包括了“生態文明示范區數量”“雙創基地數量”“生態文明培訓人次”“生物多樣性監測點位”“生態文明現場檢查”等,這些三級指標不僅與二級指標之間有著密切聯系,在實踐中也更具有操作性,能夠確保相關工作人員順利執行,從而形成精準的績效評價。

(四)績效量化易評

地方生態環境系統預算績效指標體系在實施的過程中,要保證做到客觀和公正,準確客觀衡量職能部門的履職能力。所以,在擬定三級指標的過程中,為了保證公平與公正,應盡量采取量化易評的績效指標,將原本的主觀性評價轉變為客觀量化性評價,其評價結果更容易得到社會公眾的認可。以大氣污染防治管理績效指標體系為例,該體系中共有3 個一級指標、5 個二級指標、31 個三級指標,其中27 項指標已經完成量化,能夠客觀公正地實施評價行為,確保地方生態環境系統預算績效評價具有公正性。除了量化要素之外,易評也是地方生態環境系統預算績效指標體系實施的重點,要最大限度簡化三級指標,利用簡單、通俗的語言表述三級指標,比如固定污染源在線監控系統建設指標體系中“固定污染物在線監控系統建設項目試點工程監理服務流程規范性”,該項指標就存在過于冗長的問題,并且也未能夠做到指標量化處理,導致在開展評價時容易出現分歧,不利于準確體現該項工作的客觀成果。

結語

隨著社會不斷發展,我國對于生態環境保護的重視度不斷提升,開始構建集污水、垃圾、固廢、危廢、醫廢處理處置設施和監測監管能力于一體的環境基礎設施體系,以實際行動踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念,為生態環境保護可持續發展奠定基礎。隨著生態環境保護領域的項目不斷增多,為了確保資金得到高效使用、資源得到合理分配,地方生態環境機構開始嘗試健全預算績效指標體系,但由于指標體系尚處于初級階段,其中依然存在諸多問題尚未得以解決,需要進一步通過體系優化建設、指標突出重點、取值銜接順暢、績效量化易評等一系列措施,強化地方生態環境系統預算績效指標體系科學性與合理性,以此助力地方生態環境保護工作的進一步開展。