那些“土味”,都是記憶里的芬芳

記者 陶瑾

《浮生六記》中,沈復和蕓娘吃出了蘇州尋常人家小巧精致的煙火氣。沈復送親到城外,返回已是三更。腹中饑餓,尋覓食物,蕓娘悄悄牽起丈夫的衣袖,來到閨房,將藏好的熱粥與小菜端給他吃……蕓娘用筷子夾了一塊鹵瓜,塞進沈復嘴里。沈復掩著鼻息咀嚼幾下,覺得清脆爽口。松開鼻子,再吃了幾塊,竟然覺得是難得的美味。

這份味,看著有點兒“土”,登不上大雅之堂,可它雖然簡單,卻代表最淳樸、細膩的生活。而蘇式生活的細膩,是從骨子里透出的,遠不止一味味頗為講究的菜品,把細膩掰開碾碎,其實彌散在生活的細枝末節里。

如今我們聊“土味”,其內涵已日漸豐滿,可以是蘇州人引以為傲的土特產,可以是那些“土味頂流”的老街巷,可以是軟糯的土話和山歌,也可以是鄉村的“土味”經濟。總之,蘇州人的“土味”花樣拿捏得剛剛好。

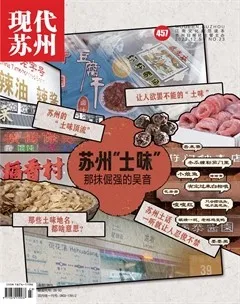

品蘇味大賞

蘇州人心里,仿佛有一本美食日歷,大自然掐好日子,每到特定時節,便慷慨地向蘇州人供給該時節特有的食材。一粥一飯,一茶一酒,方見蘇州人對待飲食的態度,正所謂人間有味是清歡。

而蘇州也是個適合“逛吃”的好地方。吃多了重油重糖的蘇幫菜,來一小碟蜜餞、一小碟“土味”甜品,配上一盞清茶,很適意。

蜜餞,是以果蔬等原料經糖或蜂蜜腌制而成。北有京式蜜餞,南有廣式蜜餞,而江南一帶盛行的就是蘇式蜜餞了。蘇式蜜餞的滋與味,總是令人難忘。奶油話梅酸甜適中,入口滿是奶油香。白糖嵌于楊梅中,果肉飽滿鮮甜。采芝齋專門有一處柜臺,盛放蘇式蜜餞,路過時每種蜜餞都想稱一點。據說,蘇州制作的蜜餞曾經多為貢品,又常被達官貴人與文人雅士用來送茶、佐餐,自帶不食人間煙火的氣息。

起源于唐代的酥糖,堪稱江南一絕。小時候,很多蘇州人為了一塊酥糖“大打出手”,那是常有的事。酥糖為長方形,螺旋狀,各色相見,層次分明。鹵汁豆腐干,幾乎是甜味占了上風,軟而松的豆腐吸飽了鹵汁,咬上一口好滿足。此時是吃芋艿的時令季,芋艿煮熟過后如玉凝脂,在煮的過程中也可放些堿,口感會不一般。一碗桂花糖芋艿,吃在舌尖,暖在心上。

方糕、條頭糕、糖年糕、豬油年糕……蘇州糕點的花樣經蠻多的。方糕白白的,如雪花般松軟。糖年糕裹上蛋液,油里一煎會拉絲。梅花糕和海棠糕,內里糕體裹著豆沙餡,加上表皮點綴的紅綠絲,曾經是70后、80后放學后隨手買來墊肚皮的點心。如今吃起來,總覺得沒有記憶里那般滋味了。還有相城的棗泥麻餅,雖說很甜,但十足土味的外表下卻是誘人的味道。

臨近冬至夜了,蘇州人的餐桌上怎會少了熟食鹵菜,這一道道土味。蘇州的熟食鹵菜歷史悠久,隋唐時的糟蟹、糖蟹,宋代的凍雞、凍三樣,元末明初的熏系列,清代的松系列等早已聞名遐邇。蘇州的熟食鹵菜,其一,色澤亮,“春紅夏白”。其二,品種多,有些品種是打破季節,常年可見的。其三,藥食同源,傳承“吳門醫派”“蘇州藥膳”的文化淵源。

古今多少老饕客,皆沉醉在江南美味中不可自拔。最水鄉、最富庶、最雅音、最風骨、最潮流的蘇州味道,更是令人流連忘返。蘇味煙火,芬芳記憶。

當“土味”成為潮流

在豆瓣,以關鍵詞“土味”進行搜索,跳出來“土味穿搭踐行者”“土味情話”“我們都愛看土味”“民間土味文化研究會”等幾十個小組。在各種短視頻土味短劇的評論區,也有網友留言“又土又上頭”。有人稱土味文化,正成為一場席卷網絡的“新文化運動”。

傳統意義上的“土味”是因為它具有明顯的鄉土特點,“接地氣”“本土化”的表達是“土味”最本質的內涵。蘇州人的土味文化強調的是“原生態”, 并不注重深刻意義的表達。這樣一個內涵豐富又帶有矛盾性的“土味”發展至此是有其歷時演變軌跡的。

70多年前,倪海曙寫了一本蘇州話表白攻略,他用蘇州話翻譯了60首《詩經》中的作品。你且聽聽,撩不到你,算我輸。“倷格條藍圍巾啊,迷住我格靈魂哉!就算我朆來看倷,倷就弗寫封信來……輕輕佻佻格冤家,踱來踱去勒城外,一日天像三個月,想得我阿要苦煞!”歲月流轉,語言變了,辭藻變了,但詩中的情感,跋山涉河,歷久彌堅。

“二月二,撐腰糕。三月三,青團子顏色俏。四月四,湯團木勺拷。五月五,粽子箬葉包。”山歌悠悠,傳唱不絕。作為吳歌的一個分支,白洋灣山歌,生而兼具樸實的特征。一首首山歌,徜徉在運河山水旁的姑蘇城郊,唱出吳地百姓的生活、愿望和心聲。如今,白洋灣山歌還在數字音樂平臺發布《四季山歌》專輯,將山歌上傳云端,“沒想到現在在手機上聽山歌了”是很多人心聲的共鳴。

如今流行的“土味”更多是中性的概念。故“土味”雖俗,卻是人們一個娛樂性、調侃性的表達。而土到極致,便也是潮。

隱于鄉間的“土味”,真香

“土味”夜經濟一度賦能鄉村振興。此前,旺山文旅風情小鎮文創市集、鄉村特色節目巡演、農產品+美食等活動輪番上演。之后,“行走的村落”——高新區青年農民土味市集開市。夜市融合地產果物、手工藝品、農家美食等青年土味潮流元素,吸引年輕人回歸鄉村生活。

鄉村的優勢在于生態環境好,自然資源種類豐富,民俗文化底蘊深,有著城市所沒有的“土味”。而蘇州也追隨這股“土味”,結合科技、創意、藝術等手段,營造多樣化的生活方式,探索適合鄉村發展的模式。

這些年,從鄉野間漸漸“長”出一些“泥土味”的咖啡館。坐落于常熟銅官山一隅的咖啡屋,抬眼是藍天白云,背后是農家,手捧咖啡,偷得浮生半日閑。在沙家浜蘆葦蕩里的一處“土咖”,身在其中,分不清自己到底是在城市還是鄉村。越融入,越松弛。