專題教學:讓問題在對話追問中漸次展現

楊晨

[摘? 要] 圍繞某一道難題(比如“圓幣滾動”問題)教學,如果只是“就題講題”,那么過一段時間學生就會遺忘;如果先找出這道難題的一些同類題,并將它們改編為題組,每一個題組下的系列問題伴隨著教學進程漸次展現,那么學生在一題多變、多題歸一的專題教學中就能掌握一類問題的解答策略,悟透這類問題的深層結構.

[關鍵詞] 專題教學;圓幣滾動;對話追問

在本校最近一次九年級期中考試的試卷中,有一道得分率很低的填空題:

將兩枚同樣大小的圓幣放在桌上,固定其中一枚,而另一枚則沿著其邊緣滾動一周,這時滾動的硬幣滾動了_____圈.

很多學生表示這道題無從入手,不會思考. 為此,筆者在中國知網中檢索相關文獻[1],受其啟發,圍繞“圓幣滾動問題”研制了一節專題課,以期幫助學生想深、學透這類問題.

“圓幣滾動”專題課教學設計

教學環節一:初步感知

問題1? 如圖1所示,設直徑為1的圓形硬幣放在原點,將硬幣沿著數軸滾動一周,點A到達點A′的位置,則點A′表示的數是幾?

教學組織:這是不同版本教材上都出現過的一個素材,引導學生回顧點A′表示的數是無理數——圓周率π. (繼續追問與變式)

追問:畫圖分析,圓形硬幣滾動一周,其圓心所經過的路徑的長度.

預設:構造圖2可得圓形硬幣的圓心所經過的路徑的長度為線段O1O2的長度,恰為圓形硬幣的周長π.

變式:圖3、圖4、圖5中的☉O均做無滑動滾動,☉O的周長為2π.

(1)如圖3所示,∠ABC=90°,AB=BC=π,☉O從☉O1的位置出發,在∠ABC的外部沿A→B→C滾動到☉O4的位置,分析☉O自轉幾周.

(2)如圖4所示,△ABC的周長為3π,☉O從與AB相切的點D的位置出發,在△ABC的邊上沿A→B→C滾動,當☉O回到出發位置時,分析☉O自轉幾周.

教學環節二:變式探究

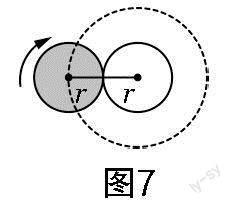

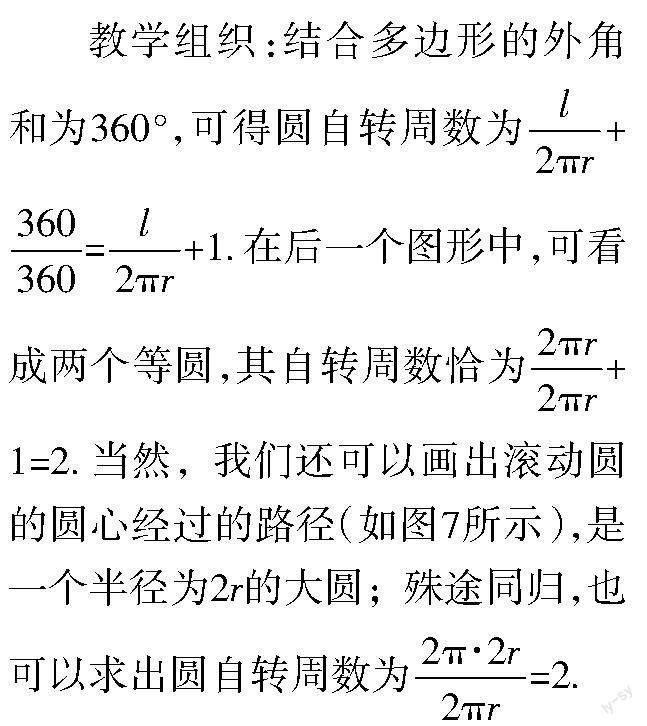

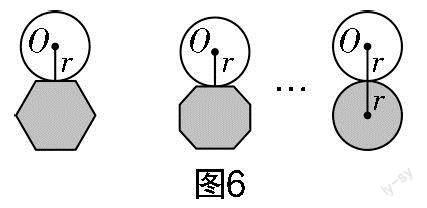

問題2? 在圖6中的系列圖形中,半徑為r的圓在周長為l的多邊形的外部順時針平滑滾動,回到出發位置時圓自轉多少周?

變式:(1)如圖8所示,小圓繞直徑4倍大的圓滾動一周,回到原處,小圓滾動了幾圈?

(2)如圖9所示,☉O1的半徑是☉O2的半徑的2倍,☉O1沿☉O2的周圍平滑滾動,回到原來位置時,☉O1滾動了幾圈?

教學組織:學生根據示意圖可知,只要求出☉O1的圓心所經過的路徑的長度(如圖8、圖9中的虛線圓,其周長分別為10πr和6πr),再分別除以☉O1的周長(分別為2πr和4πr),即得它們分別滾動了多少圈(分別為5圈和1.5圈).

教學環節三:拓展提升

問題3? 如圖10所示,將4枚半徑為1的圓幣放在桌上,固定其中3枚(白色圓幣),另一枚(灰色圓幣)沿著它們的邊緣從☉O滾動到☉O′的位置,☉O滾動了幾圈?

教學環節四:課堂小結

小結問題1:本節課主要研究“圓幣滾動問題”,你對哪道習題有較深的印象,請在小組內分享各自的理解.

小結問題2:分析一些比較復雜的“圓幣滾動問題”,常常會出現一些易錯點,你在這節課中有沒有“出錯”經歷?如果有,請把你的“出錯”經歷整理出來跟大家分享;如果沒有,說說你防止“出錯”有怎樣的經驗.

教學立意的進一步闡釋

第一,聚焦主線,開展深度解題教學

專題復習課的備課選題是關鍵,所選習題一定要確保選題的“內容效度”[2]聚焦主線. 以上述課例中的問題、變式或拓展來看,筆者對“原題”進行了深度改編,比如原題中的一些問題與本節課的訓練主線不太一致,就進行了刪減,讓所有問題緊緊圍繞“圓幣滾動”而展開. 學生通過訓練后,對這類問題有了更加深刻的理解. 關于追求有深度的解題教學,主要是相對于零散出現的個別難題而言. 具體來說,如果有些難題在日常練習或講評中“就題講題”,那么過一段時間學生就會遺忘;而如果圍繞一類難題同類跟進、變式再練、舉一反三、多解歸一,那么過一段較長時間學生再遇到時,還是能識別出來并成功解決.

第二,問題驅動,漸次展開彰顯關聯

在專題教學中,當選定一些同類習題后,如果對這些同類習題進行必要的改編,使之成為驅動專題教學的“問題”,可彰顯教師的專業基本功. 一般來說,需要將入選的同類習題進行由易到難的排序,比如將較易的同類習題設置為“問題1”而出示,組織“問題1”的教學時,相機出示“變式”,但難度要控制,即學生不動筆、稍加思考就能得到思路. 在“問題1”之后拾級而上,安排“問題2”及變式,這個環節是全課的重點,要求全員思考,力爭全員學會. 在“問題3”的題組中,設置較難習題進行探究,考慮到課堂時間有限,先安排學生獨立思考,讓獲得思路的學生上臺交流,分享他們的解答過程,再請一些平時水平一般的學生復述思路、反饋學情.

第三,對話追問,切實體現“學為中心”

基于課前精心選編的“問題”驅動教學進程,要重視對話追問,在師生對話、生生對話中漸次出現系列問題,讓學生感受到問題的出現是自然而然的,體現“學為中心”的教學理念. 具體來說,當“問題”的題干出示后,有時并不急于設問,可以先問一問學生能提出怎樣的問題. 當學生提出問題后,大家再一起求解. 如果學生提出的問題不嚴謹或有錯漏,可以安排全班學生參與完善與優化. 這種開放式的教學可以有效激發學生參與課堂的興趣.

第四,解后回顧,小結問題反思提煉

專題課要重視課堂小結環節,要通過課前精心準備的“小結問題”引導學生回顧反思. 這里所指的“小結問題”一定要精準針對本課所學內容,而不是那種“空、泛”式的小結導語,如“這節課你學到了什么?”“這節課你感悟到了哪些數學思想方法?”. 以本節課中的“小結問題”為例,讓學生選出一道自己印象最深的問題,實則讓學生回顧本節課所學的全部內容. 可見,這個小結問題達到了引導學生回顧本節課所學內容的教學目的.

參考文獻:

[1]李傳富. 多角度探究一道硬幣自轉問題[J]. 中學數學,2016(02):87-89.

[2]鄧厚波. 內容效度:章末試卷命制的關鍵指標——以人教七下“實數”章末檢測命題為例[J]. 中學數學,2019(10):70-71.