活用教材,激活思維

張惠芬

[摘? 要] 教材是教師教學和學生學習的主要資源,用好教材能夠幫助學生建構知識體系,深化知識理解,對教學效果起到事半功倍的作用. 教師要深入研究教材,明確教學目標,立足學情,有效整合教學內容,靈活運用教材,滲透數學思想,使學生在數學學習中激活思維,感受數學的價值,落實核心素養.

[關鍵詞] 研究教材;激活思維;三線八角

教材是教師教學和學生學習的主要資源,用好教材對提高教學效果具有極其重要的作用. 教師應深入研究教材內容,厘清教材編寫脈絡,明確教材知識編排的明線和暗線,挖掘教材潛藏的思想方法,領悟教材的價值意蘊,引導學生感受數學思想方法,提升學生的數學能力. 本文以“三線八角”的教學為例,談一談在教學中如何靈活使用教材,來激活學生的思維,點燃學生的求知欲,促進智慧課堂的生成.

教學實錄

1. 復習導入,溫故知新

問題1? 同學們在小學已經學習了一些有關“角”的知識,相信大家一定還有印象,現在你們能說出角的概念嗎?

生1:角的概念有兩種,一種是通過一個公共端點引出的兩條射線組成的圖形,另一種是一條射線OA從原來的位置繞著它的端點O旋轉到另外一個位置OB形成的圖形.

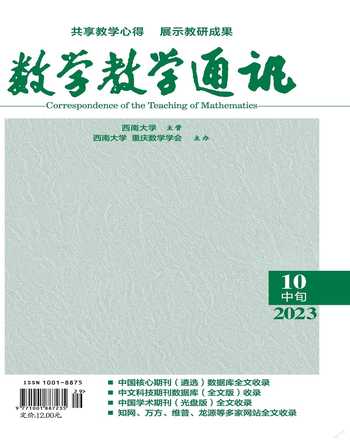

師:我們學過兩條直線相交形成的角與角之間的關系,誰能說一說圖1中每對角之間有什么關系呢?

生2:圖1中的四個角互為對頂角或鄰補角,如∠1和∠2互為鄰補角,∠1和∠3則互為對頂角.

師:很好,這些角存在怎樣的數量關系呢?

生3:∠1和∠3,∠2和∠4互為對頂角,對頂角相等;∠1和∠2,∠2和∠3,∠3和∠4以及∠4和∠1互為鄰補角,互為鄰補角的兩個角的和等于180°.

設計意圖通過角的概念的復習,喚醒學生對角的記憶,激活學生已有的知識和經驗,為新知導入奠定基礎.

2. 探究新知,深度學習

問題2? 同學們已經熟練掌握了兩條直線相交構成的角之間的關系,那么三條直線相交構成的角之間又有怎樣的關系呢?

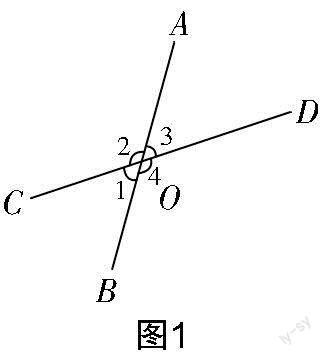

生4:三條直線相交按照交點個數可以分成以下兩種情況.第一種情況,如圖2所示,三條直線相交于一點;第二種情況,如圖3所示,三條直線相交有兩個交點.

師:很好,同學們思考這個問題時采用了數學中一種常見的研究方法——分類討論法. 我們能不能將圖2和圖3中的角進行分類呢?能否按照我們學過的對頂角和鄰補角進行分類呢?

生5:圖2中的∠1和∠3以及圖3中的∠1和∠5既不屬于對頂角也不屬于鄰補角,因此我們不能按照對頂角和鄰補角進行分類,但是我們可以將兩幅圖中的角分為有公共頂點的角和沒有公共頂點的角.

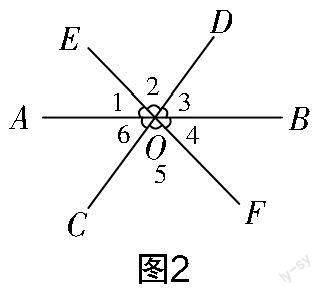

師:非常好,大家進行分類討論時,首先要明確的是分類標準. 生5發現對頂角和鄰補角都有公共頂點,因此按照是否有公共頂點分類可以將圖中所有的角都包含進去. 在圖3中,直線AB,CD與EF相交構成了八個角,今天我們就來重點研究其中沒有公共頂點的角.

請同學們觀察圖3中的∠1和∠5,∠6,∠7,∠8的位置,∠2和∠5,∠6,∠7,∠8的位置,它們之間具有哪些共同特征?

生6:它們的頂點以及一條邊都在直線EF上.

師:是的,觀察得非常仔細. 因為直線EF與AB,CD相交,所以我們稱直線EF為直線AB,CD的截線. 也可以稱直線AB,CD被直線EF所截.

師:接下來我們一起探究圖3中的∠1和∠5具有怎樣的位置關系. 大家先觀察這兩個角的邊以及具體的位置關系.

生7:∠1和∠5都有一條邊在截線EF的左邊,并且∠1和∠5分別在直線AB和CD的上方.

師:是的. 我們可以從圖中觀察到∠1和∠5這兩個角不僅都在截線EF的同一側,而且都在直線AB,CD的同一方,我們將具有這樣位置關系的一對角稱為同位角. 我們在圖3中還能發現具有這種位置關系的角嗎?

生8:同位角還有∠2和∠6,∠4和∠8,∠3和∠7.

師:找得很準確,那么我們找同位角有什么訣竅嗎?請大家總結尋找同位角的方法.

生9:我認為找同位角時可根據它的定義去確定,先確定兩個角都在截線的左側或右側,再確定兩個角在直線AB,CD的上方或下方.

師:這位同學總結得非常準確,我們能否根據這位同學總結的“秘訣”來分析其他沒有公共頂點的角的位置關系呢?能否仿照同位角的定義給其他角命名呢?

生10:∠1和∠6由于處在截線的兩側,因此不屬于同位角,但是這兩個角都位于直線AB,CD的上方,因此可以把這兩個角的位置關系命名為同向錯角.

師:很好,根據生10的解釋,我們還能在圖3中找出其他同向錯角嗎?

生11:圖3中的同向錯角還有∠2和∠5,∠4和∠7,∠3和∠8.

師:很好,圖3中除了同向錯角和同位角這兩種位置關系外,還有其他位置關系嗎?

生12:圖3中還有∠1和∠7以及∠1和∠8的位置關系不屬于同位角和同向錯角. ∠1和∠7在截線EF的兩邊,并且∠1和∠7分別在直線AB和CD的外側,所以∠1和∠7的位置關系可以稱為異向錯角或外錯角.

師:非常好,那么圖3中還有其他外錯角嗎?

生13:還有∠2和∠8.

師:再觀察圖3,還有其他角的位置關系沒有討論嗎?

生14:∠1和∠8的位置關系與前面的都不一樣,因為∠1和∠8都在截線EF的同一邊,并且∠1和∠8分別在直線AB和CD的外側,兩個角這樣的位置關系,我們可以稱為同旁外角. ∠2和∠7也同樣是同旁外角.

師:剛才我們討論了“三線八角”中的同位角、同向錯角、外錯角以及同旁外角的關系,現在根據我們討論的結果,請大家填寫表1.

師:請同學們根據表1的統計,觀察圖3中還有哪些沒有公共頂點,也沒有討論過它們位置關系的一對角?

生15:根據表1的統計我們發現,∠3和∠5,∠3和∠6,∠4和∠5,∠4和∠6的位置關系還沒有討論.

師:下面讓我們根據討論同位角、同向錯角、外錯角、同旁外角的經驗來分析以上四對角的位置關系.

生16:因為∠3和∠5在截線EF的兩側,并且∠3和∠5在被截線AB和CD的內側,根據剛才的討論經驗,可稱∠3和∠5為內錯角. ∠4和∠6也是內錯角.

生17:由于∠3和∠6在截線EF的同一邊,并且∠3和∠6在被截線AB和CD的內側,因此可稱∠3和∠6為同旁內角. ∠4和∠5也是同旁內角.

師:很好,現在圖3中所有沒有公共頂點的角的位置關系我們都討論了. 接下來請同學們觀看表2,將一對角不同的位置關系填寫下來.

設計意圖? 本環節中,通過連續追問的方式引領學生利用分類討論思想探究“三線八角”中沒有公共頂點的一對角的位置關系,使學生理解同位角、同向錯角、內錯角、外錯角以及同旁外角和同旁內角的概念,并逐步掌握數學研究的一般方法,實現深度學習和深度探究.

3. 總結歸納,提煉升華

師:今天我們用一節課的時間在合作探究中分析了三條線相交構成的沒有公共頂點的一對角的位置關系——經過分類討論一共找到了六種不同的位置關系,教材主要討論的是表3所示的三種不同的位置關系. 學習同位角、同旁內角、內錯角主要是為學習“平行線及其判定”做準備,而外錯角、同旁外角、同向錯角這三種位置關系可以在平行線中根據已知的三種位置關系(同位角、同旁內角、內錯角)推導出來.

生18:剛剛老師提到了平行線,我突然想到三條線相交是不是還有其他情形呢?假設直線AB與直線CD相交,可以再構成四個角,所以我覺得應該是“三線十二角”,只有當直線AB與直線CD不相交時,才是“三線八角”. 而要滿足直線AB與直線CD不相交,應該就是這兩條直線平行.

師:生18思考得非常嚴密,假設直線AB與直線CD相交,就會構成圖4所示的“三線十二角”,那么這十二個角之間又存在怎樣的位置關系呢?

生19:我們可以用研究圖3的方法,分類討論圖4中的角,即將其分成有公共頂點的角和沒有公共頂點的角兩大類. 根據已有知識,我們知道有公共頂點的角是對頂角或鄰補角,而沒有公共頂點的角的位置關系的確定關鍵是明確截線和兩個角的頂點以及邊的關系. 其中八個角的頂點與一條邊都在同一條直線上,這條直線就是截線,接下來再確定截線的方向.

師:很好,但是這種討論方法過于煩瑣,我們有無其他更加清晰的討論方法呢?

生20:圖4中的直線相交的情形比圖3更復雜,如果我們仍然按照圖3的情形進行分類,顯得比較煩瑣. 我覺得可以截線和被截線分類. 例如,第一類是“EF是截線,AB,CD是被截線”;第二類是“CD是截線,AB,EF是被截線”,以此類推,這樣的分類討論會更加清晰.

師:非常好,同學們不僅學會了探究“三線八角”的方法,還總結和遷移了這種探究方法,能夠熟練運用分類討論思想,能靈活使用分類標準探討不同位置的角的關系,掌握了探究角的位置關系的“訣竅”,相信同學們可以將這種討論探究問題的方法應用到更多的數學問題中.

課例評價

在講述同位角、內錯角和同旁內角的概念時,教師一般會先直接講述概念,使學生初步認識不同位置的角的關系,接著通過練習讓學生掌握和鞏固這些概念. 這樣的教學方法能夠使學生基本掌握本節課的知識點,經過反復練習也許能達到熟練的程度. 但是這樣的教學方法始終使學生處于被動接受狀態,學生只能被教師牽著走,通過強行記憶掌握知識,沒有真正理解“三線八角”的本質以及掌握研究“三線八角”的數學思想和方法,缺少思維鍛煉,無法點燃學習熱情,喪失了學習興趣. 結合本節課案例,筆者有以下幾點感想.

1. 滲透數學思想,提升思維能力

講解“三線八角”的內容時,教師引導學生分類討論圖2和圖3中的角,不僅使學生深刻掌握了分類標準和基礎,還幫助學生提升了思維能力.

2. 整合教材內容,提升教學效果

教師靈活使用教材,沒有按照教材中的內容按部就班地教學,而是依據學生的認知特點進行整合和設計,踐行“用教材教,而不是教教材”的教育理念. 同時教師對教材中的三種角的位置關系進一步進行闡述,拓寬了學生的視野,使學生能夠自然地領會數學思想方法,不僅知其然而且知其所以然.

教材是教師教學和學生學習的工具,是知識的載體,是師生互動的橋梁和紐帶. 在教學中,教師要研究教材的內容和結構,將教材體系轉化為學生的學習體系,使之滿足學生學習的要求,讓學生煥發活力,讓課堂彰顯靈性.