牡丹種植密度對土壤動物群落特征的影響

楊禮通 楊麗 張文靜 雷應雪 張萍 蔡曉林

楊禮通,楊 麗,張文靜,等.牡丹種植密度對土壤動物群落特征的影響[J].南方農業,2023,17(18):-45.

摘 要 為了實現牡丹栽培與土壤生態系統保護之間的平衡,在四川省彭州市天彭牡丹保育中心研究了5個牡丹種植密度下土壤動物的群落特征。結果表明:隨著牡丹種植密度的增加,土壤動物密度和類群數呈現上升的趨勢;同一種植密度下,土壤動物類群數和密度隨著土層的加深而減少;隨著牡丹種植密度的增加,土壤動物群落密度-類群指數、多樣性指數和均勻性指數總體呈現上升的趨勢,而土壤優勢度指數則呈現波動下降的趨勢。

關鍵詞 牡丹;種植密度;土壤動物群落;四川省彭州市

中圖分類號:S714.3 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2023.18.014

隨著園林花卉產業的發展,牡丹等觀賞植物的栽培規模不斷擴大,其對土壤生態系統的潛在影響也引起了人們的關注。種植密度作為重要的栽培管理因素,可能會通過影響土壤中的微生物和動植物群落,影響土壤的健康和生態功能[1]。土壤動物在土壤生態系統中扮演著重要的角色,參與了生態平衡的維持,并在食物鏈中居于關鍵位置,與土壤中的微生物相互作用,促進了微生物的活動[2-3]。本文研究不同牡丹種植密度下土壤中的動物多樣性、群落結構和功能,旨在實現牡丹栽培與土壤生態系統保護之間的平衡,為園林花卉生產和生態系統健康提供支持。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

研究區位于四川省彭州市天彭牡丹保育中心,屬于四川盆地亞熱帶濕潤氣候區,氣候溫潤,季節性明顯,海拔1 100 m,年均氣溫15.9 ℃,溫度最高月(7月)平均氣溫25.1 ℃,溫度最低月(1月)平均氣溫5.3 ℃;無霜期長,雨量充沛,年均降水量為867 mm,降水季節分配不均,集中于7—9月;雨熱同期,日照偏少,年日照時間為1 131.0 h。

1.2 試驗方法

2021年6月,在基地選取5個種植密度分別為D1(40 cm×60 cm)、D2(50 cm×70 cm)、D3(60 cm×80 cm)、D4(70 cm×90 cm)、D5(80 cm×100 cm)的樣地,各樣地內隨機設置3個面積為50 cm×50 cm的樣方。采用手撿法收集大型土壤動物,采用環刀自上而下依次采集土樣,采用Tullgren干漏斗法進行分離,并在解剖鏡下進行檢計數和分類,土壤動物的分類參照《中國土壤動物檢索圖鑒》[4]。

1.3 測定指標

采用Shannon-Wiener多樣性指數、密度-類群指數、Pielou均勻度指數和Simpson優勢度指數對土壤動物群落多樣性特征進行分析[5]。

Shannon-Wiener多樣性指數H'的計算公式為

式中:ni為第i個類群的個體數;N為所有類群的個體數。

Pielou均勻度指數J的計算公式為

式中:s為類群數。

Simpson優勢度指數C的計算公式為

密度-類群指數DG的計算公式為

式中:nimax為各群落中第i類群的最大個體數;g為群落中的類群數;G為各群落所包含的總類群數;Di即在D個群落中第i個類群出現的概率。

1.4 數據處理

數據的處理和分析采用Excel 2013及SPSS 25.0完成。

2 結果與分析

2.1 土壤動物群落組成

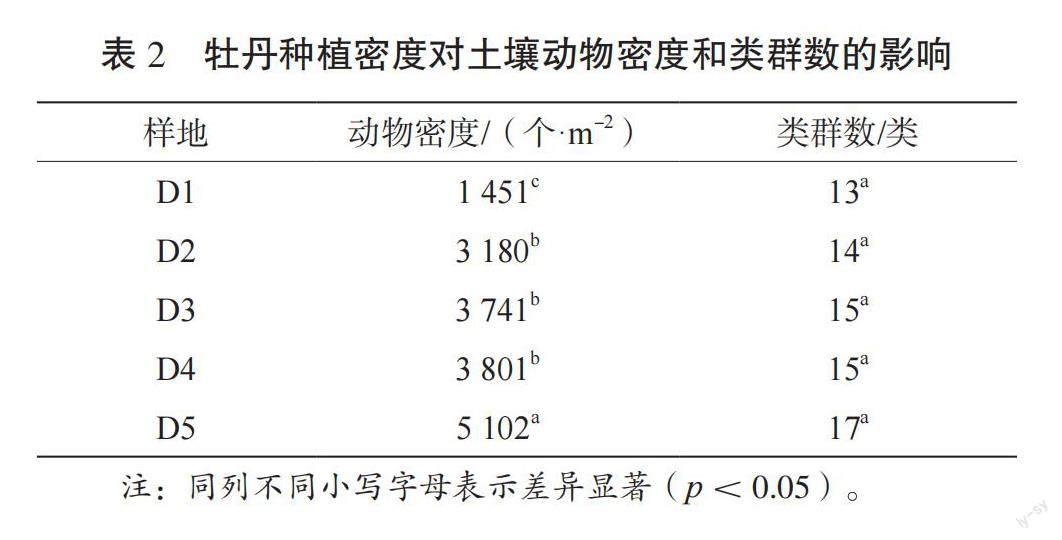

如表1所示,本次共采集到各類土壤動物33個類群,土壤動物平均密度為14 188.329 個·m-2,以矮蒲螨科和搖蚊科為優勢類群(多度+++),常見類群有帶絲蚓科等15個類群(多度++),正蚓科等16個類群為稀有類群(多度+)。土壤動物各類群等級劃分:個體密度大于捕獲總量密度10.0%及以上的為優勢類群(+++),占1.0 %~10.0 %的類群為常見類群(++),不足1.0 %的類群為稀有類群(+)。

2.2 土壤動物群落變化特征

2.2.1 水平變化

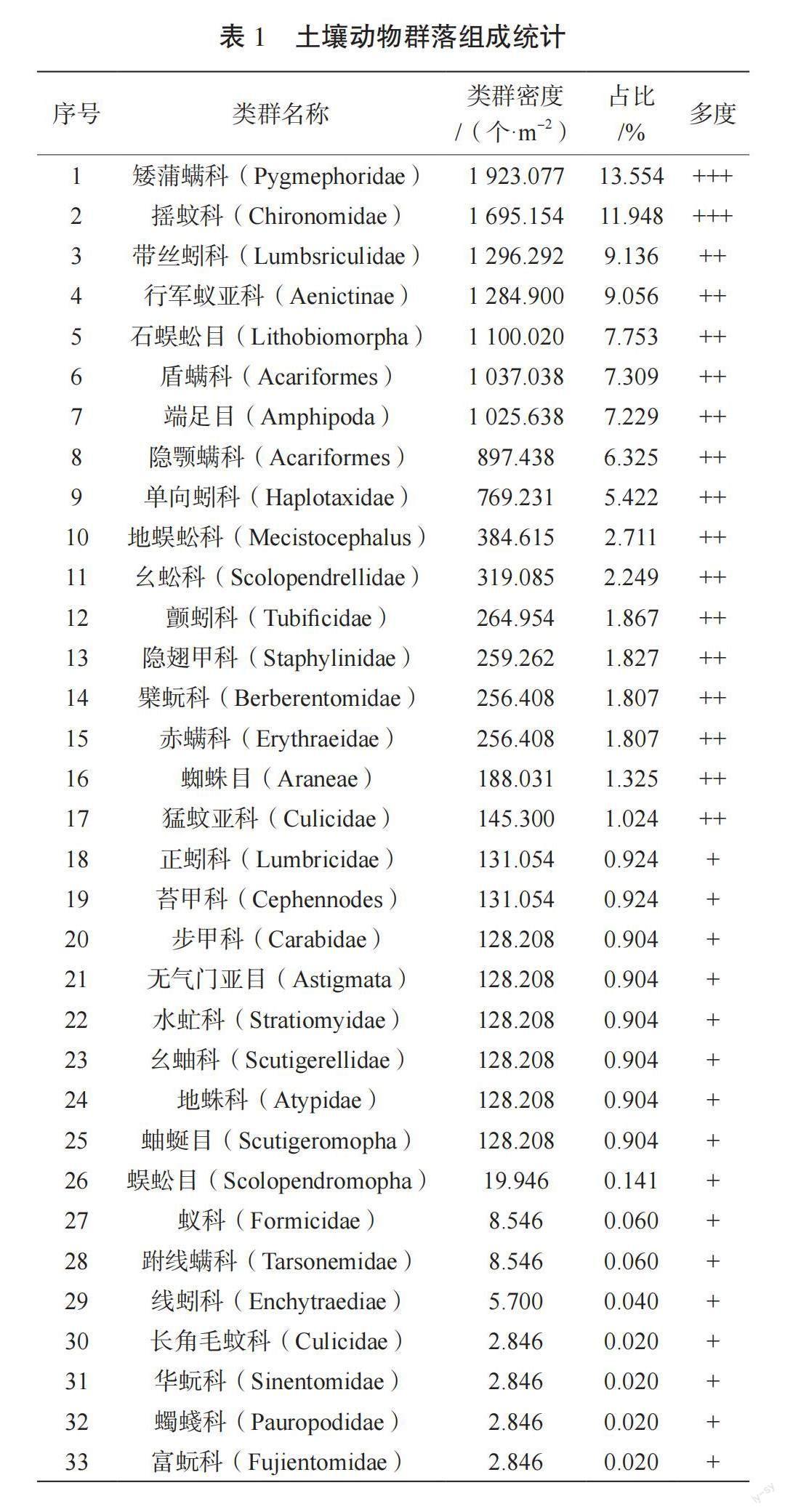

從表2可以看出,隨著牡丹種植密度的增加,土壤動物密度呈現上升的趨勢,其中樣地D1土壤動物密度顯著低于其他4個種植密度(p<0.05),樣地D5土壤動物密度顯著高于D2、D3和D4(p<0.05)。不同牡丹種植密度下,土壤動物類群數在D1、D2、D3、D4樣地中呈現較穩定的狀態,各樣地間土壤動物類群數差異不顯著(p>0.05),但隨著種植密度的進一步增加,土壤動物類群數在D5樣地中呈現較大幅度的增長。

2.2.2 垂直變化

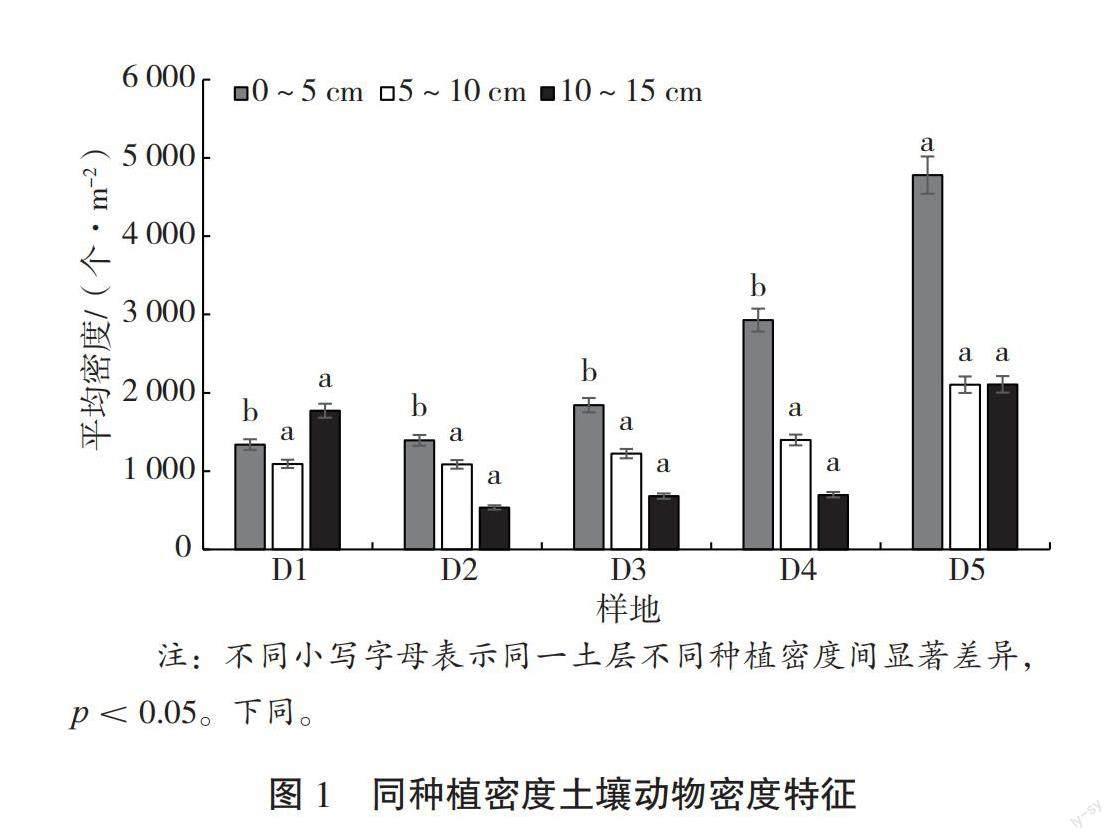

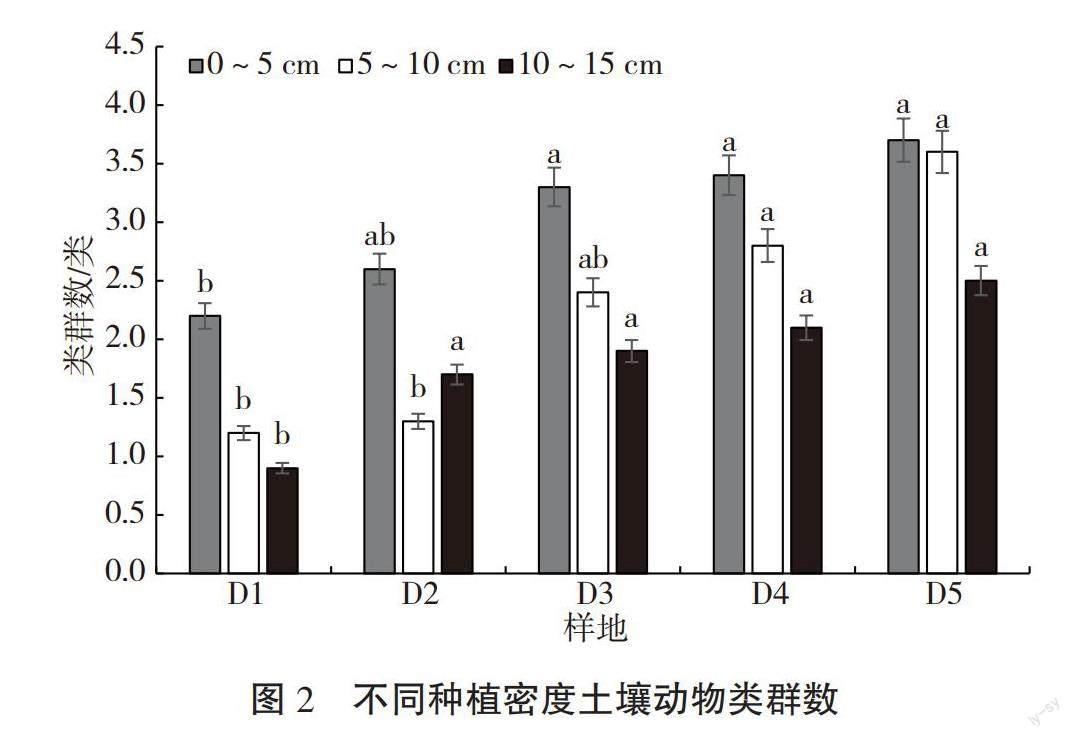

從圖1和圖2可以看出,不同牡丹種植密度條件下,土壤動物密度總體上隨著土層的加深而減少;從不同種植密度方面分析,各土層土壤動物密度總體上隨著牡丹種植密度的增加而增加,其中,D5樣地0~5 cm土層動物密度顯著高于其他樣地(p<0.05)。土壤動物類群數的變化規律與土壤動物密度總體上一致,即同一密度下,土壤動物類群數隨著土層的加深而減少,同一土層不同種植密度土壤動物類群數隨種植密度的增加而上升。

2.3 土壤動物群落多樣性特征

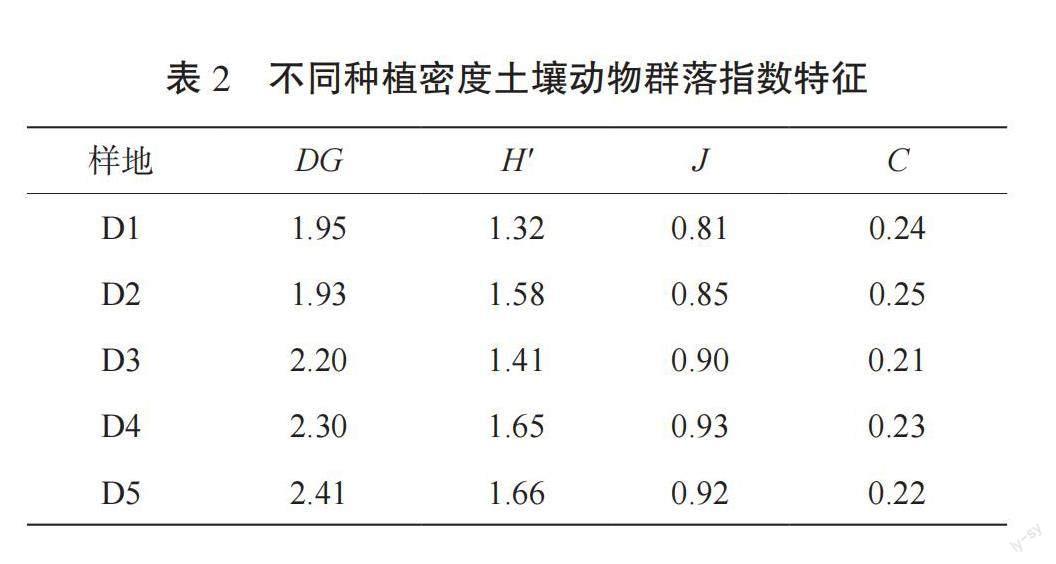

采用密度-類群指數、多樣性指數H'、均勻性指數J和優勢度指數C對不同牡丹種植密度下的多樣性特征進行分析,結果見表2。可以看出,隨著牡丹種植密度的增加,土壤動物群落密度-類群指數、多樣性指數和均勻性指數總體上呈現上升的趨勢,而土壤優勢度指數則呈現波動下降的趨勢。表明牡丹種植密度的增加,促進了土壤動物各類群的平衡發展,低密度種植更容易造成小部分土壤動物類群數量占比升高,從而導致優勢度指數增加。

3 結論與討論

不同牡丹種植密度對土壤動物群落密度、類群數及多樣性指數產生了一定影響,這種影響可能主要來自不同種植密度下土壤環境條件的改變。牡丹根系密度和植被覆蓋度可能對土壤環境產生重要影響,牡丹根系密度較高,也可能會改變土壤的質地,有助于水分保持,為土壤動物提供更多的食物來源和舒適的棲息地,吸引不同種類的土壤動物,從而改變土壤動物的生態位分配。

參考文獻:

[1] 王曉靜,馬慧麗,郭麗麗,等.種植密度對油用牡丹‘鳳丹’形態性狀和產量的影響[J].北方園藝,2018(3):101-108.

[2] 林英華,張夫道,楊學云,等.農田土壤動物與土壤理化性質關系的研究[J].中國農業科學,2004(6):871-877.

[3] 崔麗巍,劉世榮,劉興良,等.米亞羅林區不同森林恢復方式下中小型土壤動物多樣性[J].生態學雜志,2011,30(6):1153-1162.

[4] 黃玉梅.土壤動物群落多樣性研究進展[J].西部林業科學,2004(3):63-68.

[5] 朱永恒,趙春雨,王宗英,等.我國土壤動物群落生態學研究綜述[J].生態學雜志,2005(12):1477-1481.

(責任編輯:劉寧寧)