馬達加斯加的另一面

本刊編輯部

如果問到馬達加斯加是個怎樣的國度?

很多人腦海中先后流入的畫面是:四只動畫企鵝,旅游網站上誘人的視覺大片,猴面包樹、碧藍的海、彩色的城市、斑斕的原始森林……總歸來說,如果沒去過這里,自我構建的想象多是原始與自由共存,有了些距離產生美的優勢。但如果去過這里,花費了時間與金錢,足跡遍布的都會是馬達加斯加最有價值的游玩地……于是,大多數人的總體印象或許要用刻板來形容,一個刻板的度假天堂。

然而,新聞媒體上公布出全球最窮的十個國家里,馬達加斯加赫然在列,甚至在貧困的非洲國家中,它也排在倒數。但它其實沒有明顯的“非洲特征”,是個特立獨行的例外。

以撒哈拉大沙漠為界,非洲北方基本都是阿拉伯國家,屬于白種人,信仰伊斯蘭教,講阿拉伯語。南方則以黑人為主,語言則主要屬于尼日爾—班圖語系(除了殖民元素的南非語),而馬達加斯加,從宗教到語言都不屬于“黑白分明”的任何一方,他們信仰傳統宗教,語言屬于與東南亞地區相近的南島語系,就連現任總統看起來也更像黃種人。有趣的是,馬達加斯加位于印度洋西海岸,與非洲大陸距離400公里,與東南亞則是遙遙6000公里。

這就不得不提到馬島與亞洲的不解情緣。研究表明,第一批登上馬達加斯加的先民,發源于東南亞的印尼群島,是一群被后世稱為“波利尼西亞人”的黃種人,他們自稱“梅里納人”。長時間的繁衍生息,在這片土地演化出不同的民族,他們擁有種植的生產能力、擁有信仰,一直以來都是馬島無可替換的主人。即使后來阿拉伯人與歐洲人的入侵,也沒能改變島上的格局。

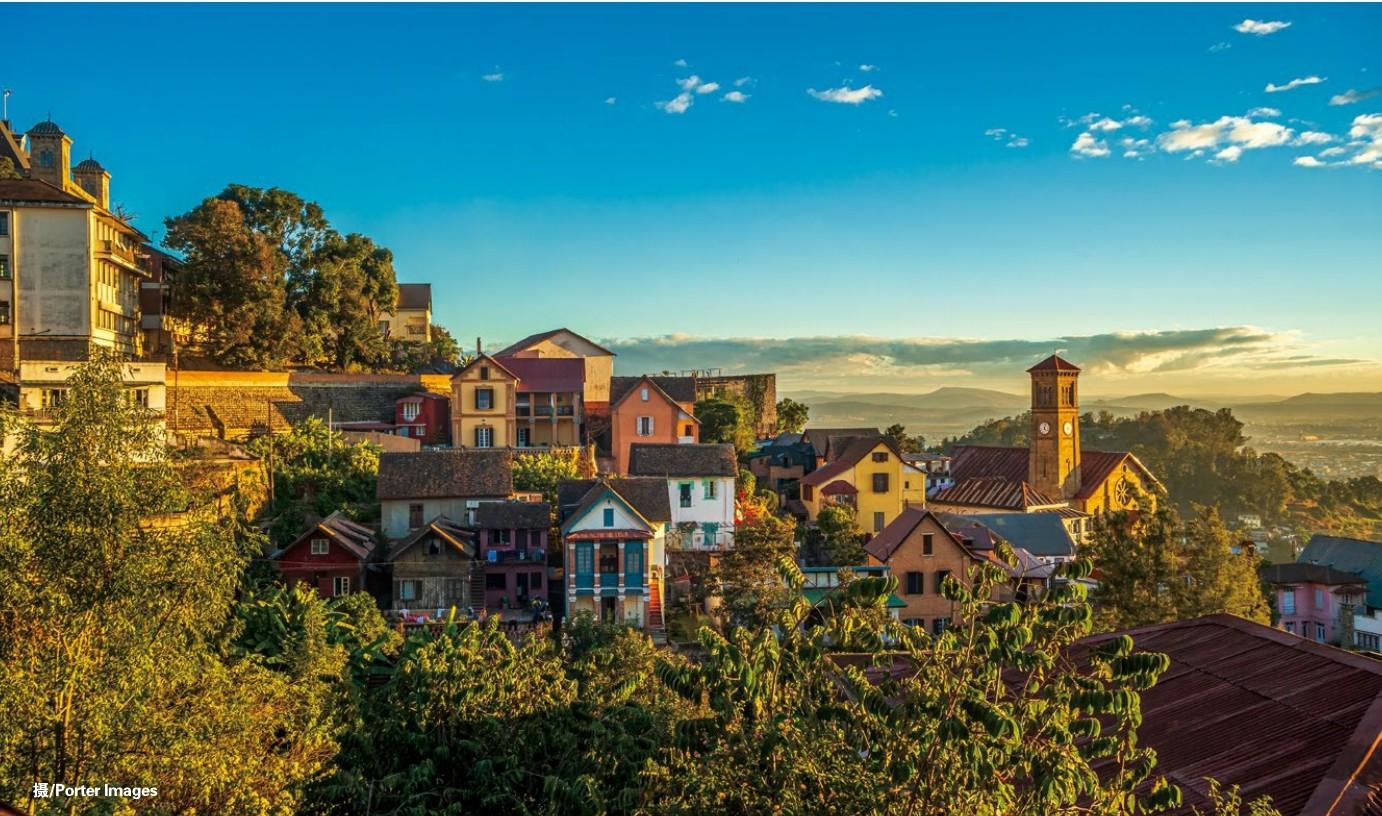

但歐洲人的入侵也帶去了許多歐洲文化,馬達加斯加的首都——塔那那利佛,就是一座歐式風情濃郁的城市。如今的馬達加斯加生活著黃黑混血的各種融合民族,然而,即便黃種人與黑人的通婚已經普遍,血統更加純正的梅里納人依舊占據著統治地位。

自2007年開始,這片土地開始播撒來自中國的雜交水稻,到處都飄揚著稻香。馬達加斯加很像亞洲文明在非洲的一塊“飛地”,相隔千里也割不斷千絲萬縷的聯系。

不過,雖說人們調侃馬達加斯加沒有“非洲特征”,但馬島人的開放與大膽一點也不比非洲人少。他們對婚禮與葬禮極其重視,只是新娘可能不到18歲,一只羊羔或者瘤牛就能買到。葬禮則充滿歡聲笑語,甚至在他們的“翻尸節”上,已下葬的尸體會被翻出來與人共舞,他們用獨特的方式與已逝的家人狂歡,詭異又充滿黑色幽默。

至于性與愛,馬島人的觀念更是混亂,情人相愛來去自由。40多歲的媽媽有比20歲女兒還小的戀人;單親媽媽無法確認孩子父親是誰;相愛的男女允許有其他的情人;當地女子以擁有外國男人為傲……隨意的關系被戲謔為“沒有原始部落,卻過著原始生活”。在男女關系中,馬島的男人仿佛消失了。事實則是,當地男人總是前赴后繼,不惜賭上生命博一個一夜暴富的理想,他們消失在礦洞中,消失在寶石交易的荷槍實彈下……

或許上述種種推翻了我們固有的認知,但這也是馬達加斯加。

盡管猴面包樹大道依舊夢幻,環尾狐猴依舊珍貴,熱帶雨林中存活著我們只能在紀錄片中才可一睹真面目的特有動植物。但是,它們就像具有迷惑性的天幕,撥開之后,卻是另一個馬達加斯加。