“十四五”時期職業教育園區專業結構與區域產業結構適應性探究

——以常州高等職業教育園區為例

杜玉帆

(廣東工貿職業技術學院 廣東 廣州 510510)

“十三五”時期我國高等職業教育銳意改革,新興專業強勢發展,取得了長足進步。然而,高職教育仍存在辦學和人才培養需求不匹配問題,主要原因在于缺乏新興專業布局市場導向機制、缺少對產業發展的科學研判、對專業設置前瞻性思考缺位造成其趨同化問題嚴重等,學科優勢難以發揮,無法彰顯高職教育品牌和辦學特色,無法為促進經濟社會發展提供優質人力資源支撐[1]。破解這種困境的關鍵點在于高職院校專業結構要與區域產業結構相適應。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出加強產業基礎能力建設,優化區域產業鏈布局,培育先進制造業集群,推動制造業優化升級。這為增強職業教育專業結構適應性指明了方向。“十四五”時期高職院校布局和專業設置必須立足區域發展、融入行業企業、聚焦人才培養,通過健全動態調整機制使專業設置更科學合理,助力區域地方經濟轉型升級,實現區域經濟社會可持續高質量發展。常州高等職業教育園區是國家首批“高職教育改革發展綜合試驗區”,現以其為例,對高職專業結構與區域產業結構適應性進行實證研究。

一、常州區域經濟發展現狀分析

(一)常州區域產業結構變化態勢

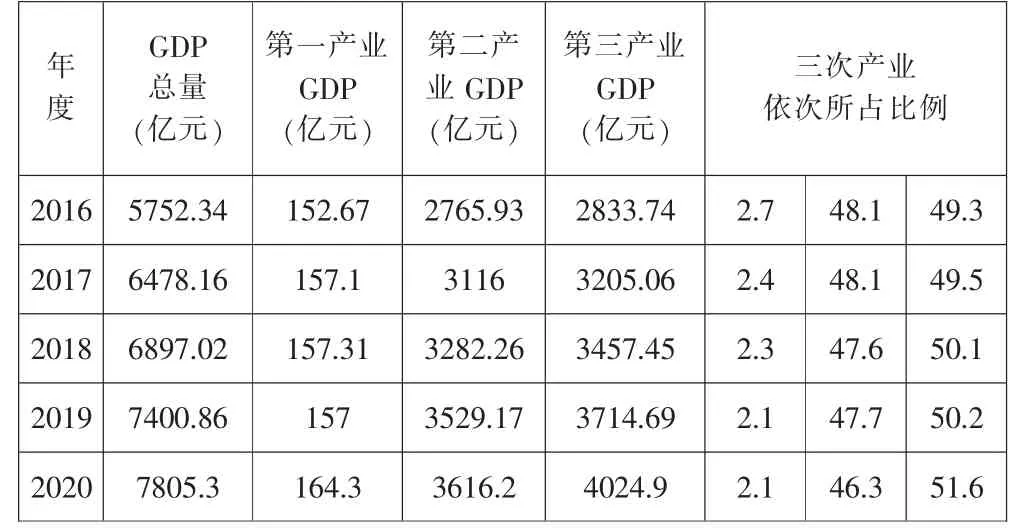

常州地處江蘇省南部、長三角腹地,區位條件優越,2022 年位列中國大城強城指數前十強、中國地級市基本現代化指數第12 位和全國先進制造業城市第16 位[2]。“十三五”時期,常州地區生產總值年均增長6.9%左右,人均水平超過1.7 萬元。區域產業結構變化必然受制于經濟總體發展水平,表1 數據顯示,常州GDP 總量由2016 年5 752.34 億元增長至2020年7 805.3 億元,五年間穩步增漲,整體經濟態勢發展良好。從三次產業所占比例來看,常州第一和第二產業穩步下降,第三產業持續上升,其中,2020 年第一、二、三產業占GDP 總量的比重分別為2.1%、46.3%和51.6%,“三二一”產業結構模式持續加強。具體來看,第一產業逐年下降幅度不明顯,比重從2.7%下降到2.1%;第二產業下降幅度較明顯,比重從48.1%下降到46.3%;第三產業逐年上升幅度明顯,比重從49.3%上升到51.6%,表明隨著新一輪科技革命和產業變革深入發展,常州已進入后工業新發展階段。《常州市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要》指出,常州要精準對接十大先進制造業集群,加快形成產業結構高級化和產業競爭力高端化的現代產業體系,堅定不移走工業立市道路,實現“常州制造”向“常州智造”躍升。而“制造”向“智造”躍升突破除了需要做大做強技術創新型企業集群,更關鍵的核心在于打造創新人才高地,培養一批高素質技術技能型人才。

表1 2016—2020 年常州經濟發展及產業結構變化情況

(二)常州區域產業結構偏離度分析

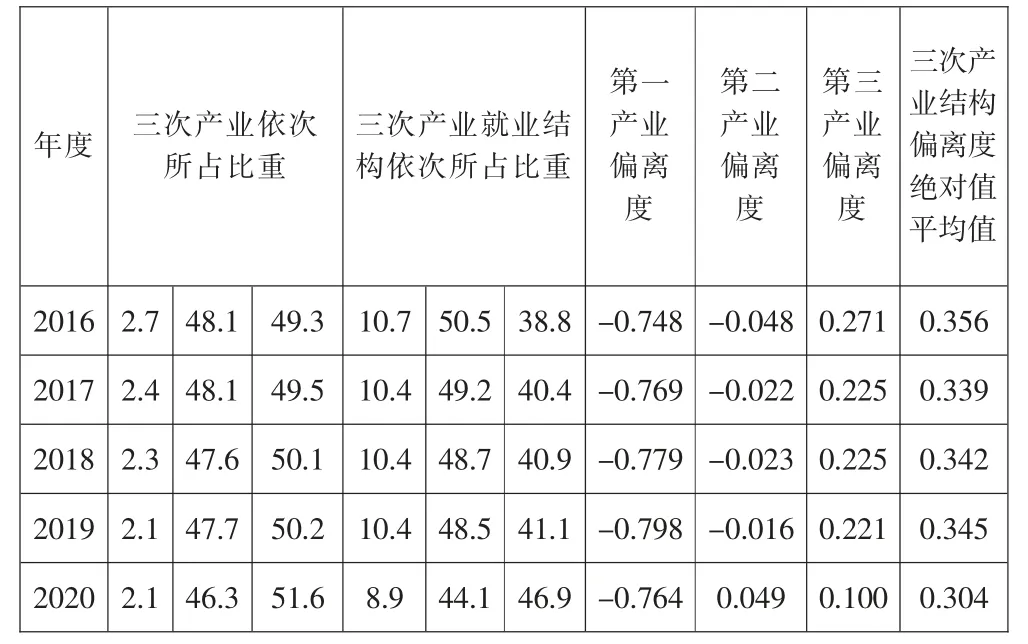

判斷三大產業和產值結構合理化的關鍵指標是產業與就業結構的偏離度[3],也就是在一定的區域和時間范圍內,各產業增加值比重與相應勞動力占比間的不對稱狀態,公式表示為:產業結構偏離度=GDP的三大產業產值結構比值/三大產業就業結構比值-1。若偏離度為零,表示產業產值結構與就業結構高度吻合,產業結構與經濟發展效益最高;若偏離度大于零則為正偏離,小于零則為負偏離。正偏離表示某產業現有從業人員并不能滿足產業發展需要,需要吸納更多勞動力,促使產業發展與就業能力相匹配;負偏離則表示現有從業人員過剩于產業發展,就業吸納能力不足,容易造成隱性失業,有必要采取措施促使勞動力轉移。

表2 數據顯示,2016—2020 年間,常州產業結構與就業結構較為一致,三次產業結構偏離度絕對值平均值的波動區間為(0.304~0.356),均衡狀態較為理想(小于0.5)。從三次產業內部情況來看,第一產業和第三產業的均衡狀態相對良好,產業結構偏離度波動區間分別為(-0.798~-0.748)和(0.100~0.271);第二產業的產業結構與就業結構均衡狀態最佳,產業結構偏離度波動區間為(-0.048~0.049),比其他產業更接近于零。然而,從發展趨勢來看,第一產業存在隱形失業情況,就業吸納能力不足,需要采取措施促使該產業勞動力轉移出去;第三產業現有從業人員還未能滿足產業發展需要,就業吸納能力有不斷增強的趨勢。

表2 2016—2020 年常州產業結構偏離度

二、常州高等職業教育園區專業結構基本情況分析

(一)常州高等職業教育園區專業設置情況

常州高等職業教育園區有常州信息職業技術學院、常州紡織服裝職業技術學院、常州機電職業技術學院、常州工程職業技術學院和常州工業職業技術學院五所高職院校。2020 年,園區共設有16 個專業大類、43 個專業類和131 個專業數,參照教育部頒布《職業教育專業目錄(2021 年)》中的19 個專業大類、97 個專業類和744 個高職專科專業,園區專業大類、專業類和專業數覆蓋率分別為84.2%、44.3%和17.6%。(見表3)

表3 常州高等職業教育園區專業設置情況

(二)常州高等職業教育園區專業結構與大類布局分析

常州高等職業教育園區共計開設了16 個專業大類,從園區整體專業大類布局情況看,裝備制造、電子信息、財經商貿、文化與藝術4 個專業大類的專業設置數量排在前4 位,分別為44 個、43 個、28 個和24 個,招生人數分別占總數的21%、23.5%、13.2%和9.4%。而醫藥衛生、公共管理與服務、資源環境與安全、新聞傳播4 個專業大類專業設置數量居于后4位,分別為2 個、2 個、4 個、4 個,招生人數分別占總數的1%、0.5%、2.3%和1.3%,尤其公共管理與服務大類招生人數最少,僅62 人。從園區各高職院校專業大類布局情況來看,5 所高職院校均覆蓋的專業大類包括能源動力與材料、裝備制造、電子與信息、文化與藝術4 個,農林牧漁、水利、公安與司法3 個大類均未在各高職院校設置,其他12 個大類在各高職院校的覆蓋率高低不同,而生物與化工、輕工紡織2 個大類都僅在1 所院校設置專業布點,排在前三位的專業數和招生數的專業大類分別為裝備制造大類、電子信息大類和財經商貿,3 個專業大類共計專業115個,占總數的54.2%;招生人數共6 909 人,占總數的57.7%,具體見表4。

(三)常州高等職業教育園區專業結構差異性分析

常州高等職業教育園區專業結構差異性分析主要從兩個維度進行:一是橫向差異性分析,即不同學校專業大類開設的情況分析;二是縱向比重性分析,即同一所學校不同專業大類開設的情況分析。從表4可知,裝備制造大類專業數最多的是常州工業職業技術學院,其專業設置占比也最高,高達23.6%,招生人數共計703 人;電子與信息大類專業數最多的是常州信息職業技術學院,且在本校的專業設置中占比也最高,達到47.6%,招生人數共計1 530 人;文化與藝術大類專業數最多的是常州紡織服裝職業技術學院,且在本校的專業設置中占比最高,達到21.9%,招生人數共計434 人;土木建筑、生物與化工兩個專業大類專業數最多的均為常州工程職業技術學院,這兩個專業大類在本校的專業設置中占比位居前三位,分別達到13.3%和11.1%,招生人數分別為555 人和496 人。

分析發現,常州工業職業技術學院、常州信息職業技術學院和常州紡織服裝職業技術學院在專業大類設置上特色鮮明,分別為裝備制造、電子與信息、文化與藝術。常州工程職業技術學院在土木建筑、生物與化工專業大類設置上具有一定的特色。

三、常州高等職業教育園區專業結構與區域產業結構適應性分析

(一)園區專業結構與產業結構適應性有待提升

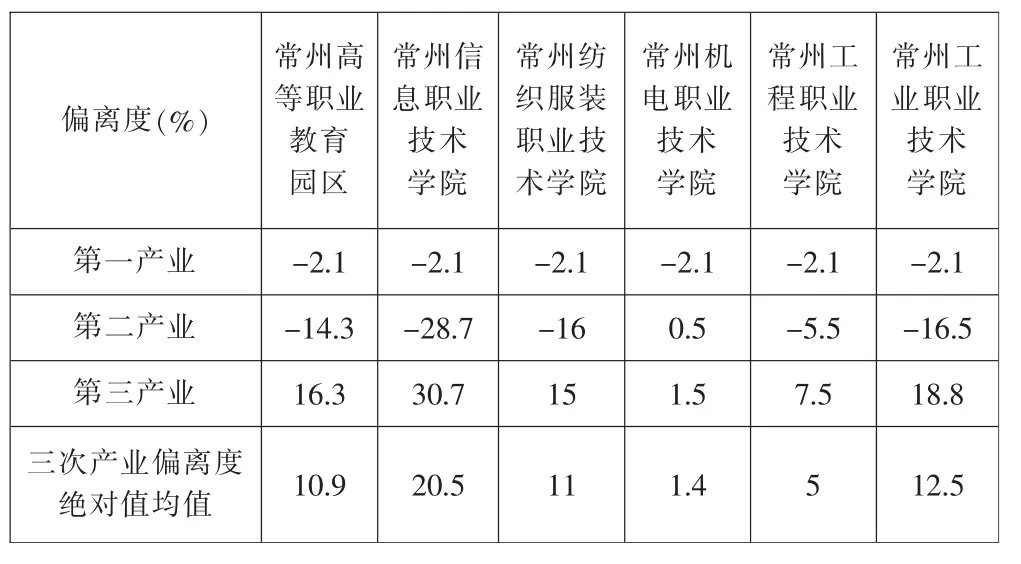

本研究以專業結構與產業結構的偏離度來評價常州高等職業教育園區專業設置與區域產業結構的適應性,偏離度反映了兩者之間的適應性程度,偏離度為專業結構比重與產業結構比重之差。若偏離度絕對值是零,則兩者間的適應性最高和最契合;若為正偏離(偏離度>0),則相對于產業需求,專業設置過剩了;若是負偏離(偏離度<0),則對應產業發展需求,專業設置明顯不足[4]。(見表5)

表5 常州高等職業教育園區專業結構與產業結構的偏離度

從三次產業偏離度絕對值均值來看,常州高等職業教育園區的專業結構與產業結構契合度不太理想,偏離度絕對值均值為10.9%;園區內各高職院校均衡不一,其中常州信息職業技術學院偏離度為20.5%,主要是電子與信息大類相關的第三產業專業設置較多,而第一產業和第二產業專業設置相對較少;常州紡織服裝職業技術學院和常州工業職業技術學院偏離度絕對值均值為11%~12.5%;常州工程職業技術學院偏離度相對較小,絕對值均值為5%;常州機電職業技術學院專業結構與產業結構適應性較好,偏離度絕對值均值為1.4%。

從三次產業專業設置與產業結構適應性來看,常州高等職業教育園區第一產業專業結構與產業結構偏離度為負偏離(-2.1),園區內各高職院校均沒有設置第一產業專業,無法滿足常州“十四五”規劃中在城鄉融合發展上爭當表率爭做示范,率先基本實現農業農村現代化的要求;園區第二產業專業結構與產業結構偏離度仍為負偏離(-14.3),兩者間的適應度并不理想,可見對應于第二產業發展需求,其專業設置遠遠不足以支撐其發展;園區第三產業專業結構與產業結構偏離度為正偏離(16.3),說明相對于第三產業發展需求,專業設置稍有過剩。從園區內各高職院校來看,第一產業專業設置急需謀求零的突破,第二產業和第三產業的適應度普遍較差。

(二)園區重復設置“過熱”專業現象略顯突出

職業教育園區專業設置趨同化現象較為嚴重,專業設置重復度高及專業特色不突出[5]。常州高等職業教育園區中酒店管理與數字化運營、電子商務、大數據與會計、市場營銷、現代物流管理、計算機網絡技術、軟件技術、電子信息工程技術、物聯網應用技術、工業機器人技術、電氣自動化技術、機電一體化技術、模具設計與制造、機械制造及自動化、影視動畫、藥品生產技術、汽車檢測與維修技術等多個“過熱”專業重復設置問題略顯突出,其中電子商務和機電一體化技術2 個專業在園區內5 所高職院校中均有設置,重復率高達100%,電子商務專業招生規模為241 人,機電一體化技術專業招生規模高達331 人。然而,常州高等職業教育園區與常州特色新興產業匹配的部分專業重復設置率卻很低,如工業互聯網應用、工業產品質量檢測技術、理化測試與質檢技術、材料成型及控制工程、材料成型及控制技術、城市軌道交通車輛制造與維護、電力系統自動化技術、建筑材料工程技術、光伏工程技術、光伏材料制備技術、高分子材料工程技術、高分子材料加工技術等專業均在園區內1 所高職院校布點,平均招生規模僅為40 人,可見,常州高等職業教育園區在專業設置上扎堆“熱門”,與常州行業布局和特色產業發展不太適應,園區高職院校的專業特色不鮮明,缺乏對專業設置的動態調整,容易造成“過熱”專業人才過剩,而新興產業“人才不足”的結構性矛盾。

四、對策與建議

“十四五”時期,我國已轉向高質量發展階段,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035 年遠景目標綱要》明確提出,優化區域經濟布局,增強職業技術教育的適應性,突出類型特色。因此,“十四五”時期職業教育園區專業結構要服務區域經濟布局,形成園區特色,促進區域協調發展,增強專業結構與區域產業結構的適應性。本文嘗試從區域化發展理論視角對“十四五”時期職業教育園區專業結構與區域產業結構有效適應提出對策。

高等教育區域化發展理論由學者簡·奈特(Jane Knight)提出,強調區域高等教育合作要基于區域范圍建立更緊密的合作關系,這種合作是區域范圍內的聯盟過程,屬于高等教育區域化的范疇[6]。區域化發展與普通合作相比,更為全面和廣泛,是一個系統化的動態復雜進程,主要包括以下要素:合作體制機制系統化、合作資源有效整合利用和合作實踐的功能拓展[7]。結合區域化發展理論要素,“十四五”時期職業教育園區專業結構與區域產業結構的有效適應要實現體制機制系統化、資源整合利用和實踐功能拓展等方面的內容。

(一)制度創新,頂層推進園區專業發展戰略

簡·奈特提出,實現高等教育區域合作機制系統化,通過逐步建立具有戰略化、正式化和制度化的連接關系,可持續推動區域層面的融合發展,適應區域的系統動態變化[8]。職業教育園區要圍繞國家和區域“十四五”規劃中的產業發展調整布局,系統謀劃,對整體專業發展頂層設計。專業調整是一個需要多方合力的龐大系統工程,不僅職業教育園區各高職院校要參與其中,社會各方的力量也必不可少。職業教育園區首先要成立園區專業規劃小組,成員應包括教育行政主管部門、園區各高職院校相關負責人員、各行業協會和企業專家、學生等多元利益相關者,系統規劃,確立園區專業發展戰略,使其能夠可持續適應和推動區域產業結構發展,避免出現專業建設的過熱“短視”行為。其次,職業教育園區專業規劃小組要加強對園區專業設置的宏觀調控和中觀引導,要關注“十四五”時期國家、各地方政府及各區域經濟發展規劃、產業結構戰略方向及新興產業發展態勢,同時動態開展社會發展人才需求專業調查,做好人才層次結構和需求規模的動態信息發布,頂層設計與基層探索相結合,統一規劃園區內各高職院校專業布局,動態調整專業結構,避免冷熱門專業不均衡、長短線專業參差不齊等問題。最后,職業教育園區要打破各高職院校的制度壁壘,實現區域專業群的融通發展。園區要以國家和區域戰略性需求為導向推進園區各高職院校專業群的融通發展,依托園區各高職院校專業群建設優勢,打破校級制度壁壘,以產業鏈促進專業群宏觀布局,推進國家和區域產業基礎高級化、產業鏈現代化,推動區域產業高質量發展。

(二)資源整合,統籌打造園區特色優勢專業

簡·奈特認為,高等教育區域化合作有賴于多種合作方式的有機整合,合作多元行動主體(如政府、產業界、科研機構、高校等)要通過建立開放協同的多邊合作關系,有效共享和利用合作資源[9]。職業教育園區要充分發揮各主體優勢,整合園區各類資源,統籌打造園區特色優勢專業。首先,園區要統領專業與產業結構的產教融合進程,打造特色優勢專業集群。職業教育園區的發展離不開區域發展定位,優化園區各高職院校合作,必須整合和利用區域產業資源優勢,打破各院校條塊分割的困局,有效配置園區各類資源。同時,職業教育園區要以產教融合發展思路,聚焦區域重點產業鏈,組建、調整和優化園區專業群設置,避免過熱專業設置呈扎推現象,解決園區專業同質化的設置問題,引導園區高職院校發揮各自專業群的行業優勢,形成品牌特色,精準對接區域產業鏈的發展戰略。其次,構建職業教育園區命運共同體。依托園區特色優勢專業群,構建適應區域產業結構發展、具有生態優勢的共同體,錯位發展園區優勢特色專業。園區要堅持產業鏈的價值導向,聚焦產業鏈的上游、中游和下游的崗位群分類,按照錯位發展思路,圍繞不同類型產業鏈的崗位群需求,全方位融合園區專業群建設,將專業群發展融入崗位鏈和技術鏈的人才培養需求中,同時重新優化和動態調整園區專業設置,為區域經濟發展提供內生動力。最后,園區要強化內涵建設,持續輸出特色品牌專業。內涵建設是職業教育園區生存和發展的生命線,園區要將專業與區域產業緊密結合,持續打造特色品牌。園區要加強校企深度融合,與龍頭企業建立雙向互動機制,吸引企業直接參與園區專業設置、專業論證和人才培養等工作,增強專業的引領性、特色性和針對性,持續建設和輸出一批具有前瞻性、適應性、競爭性和就業性的特色品牌專業。

(三)實踐拓展,評價引導園區專業動態調整

簡·奈特指出,高等教育區域化合作的持續發展需要通過實踐的功能拓展,即必須加入組織化合作網絡等組織要素,調節多邊合作關系,確保區域合作能夠往一體化和互補化的方向持續發展[10]。職業教育園區要實現專業結構與區域產業結構持續的適應性發展,就必須介入組織要素,通過評價手段引導園區專業動態調整,實現園區專業高質量的可持續發展。首先,職業教育園區要引入政府的組織要素,建立和完善專業評價機制。專業結構與產業結構契合度問題并不僅僅是專業發展單方匹配產業結構發展問題,從某種程度上來說,更是職業教育與經濟部門互動的問題[11]。職業教育園區要充分利用好政府和市場的杠桿要素作用,緊扣政府產業行業政策導向,關注政府相關部門發布的行業產業、人才供給等方面的信息資源,構建和完善多元主導的專業評價機制。其次,職業教育園區要引入市場的組織要素,科學評價和引導專業建設發展。職業教育園區必須增強對市場的反應度,加強對市場的認知和預測。可以通過大數據科學預測和評價園區專業設置情況,對于市場成本低、產出過快的專業應理性審視。與此同時,要結合“十四五”規劃中制造業、服務業等新興產業布局進行長期數據監測,科學客觀地淘汰與市場相悖的園區專業,強化園區專業設置的科學性、預測性和前瞻性。最后,職業教育園區要引入第三方評價的組織要素,通過依托第三方的專業評價機構,并結合市場要素,引導專業實行動態調整。另外,園區要定時發布各專業建設質量的動態評價結果,建立預警調整機制,對于市場過于飽和的專業進行調減,對于與產業契合適應度不高的專業采取停招或撤并策略,對于設置重復率過高的專業加以控制,對于新興產業或市場不飽和的專業進行培育,逐步定向完善園區專業建設,科學匹配區域產業結構發展。