“以寫育人”的生態化、素養型寫作實踐初探

李華

信息化時代,多種媒體相繼出現,為人們的表達與交流提供了多種可能,也帶來一定的挑戰。這對于生態化寫作實踐,特別是核心素養的培育來說,恰恰是最好的情境、最佳的契機。讓學生置身于真實的生活情境和任務中,借助攝像機、信息技術等工具,開展新媒體寫作實踐活動;在綜合性、實踐性的觀賞、選景、攝影、撰文和圖文視聽的穿插處理等系列活動中,完成專題性、項目化寫作學習任務;在發現美、感受美、體驗美、表達美和創造美的過程中,培養熱愛生活、熱愛校園的思想情感,養成高雅的審美情趣和審美觀念;在復合文本寫作與呈現的實踐過程中,培育學生核心素養,實現寫作與做人的和諧發展、同步生長。

本文以“通中邀您云端賞梨花”復合文本寫作實踐為例,結合課堂中的部分實錄和實例,探討生態化、素養型寫作教學。

一、寫作情境

9月1日,江蘇省蘇州市高新區通安中學校(以下簡稱“通中”)將迎來新一屆學子,學校擬從辦學質量、教學設施、師資力量及校園環境等方面制作一部宣傳片,讓學生、家長及社會更多地了解通中。我們今天就聚焦“校園一景”,制作一個3~5分鐘的視頻宣傳短片,放到學校公眾號和視頻號上,借助新媒體展現學校優美環境、傳播學校文化、講好學校故事。

【設計說明】新生態課堂的寫作實踐遵循課標要求,讓一切寫作活動都從生活出發,在真實的情境下發生。同時,結合語文教材,讓一切教學活動有據可依。本次課例源于語文教材八年級上冊第三單元“寫作·學習描寫景物”中的一項寫作實踐:“對同學們來說,最熟悉的地方莫過于校園了。想一想,你所在的校園有什么風景?校園里的風景有什么獨特之處?圍繞“校園一景”寫一個片段。300字以內。”

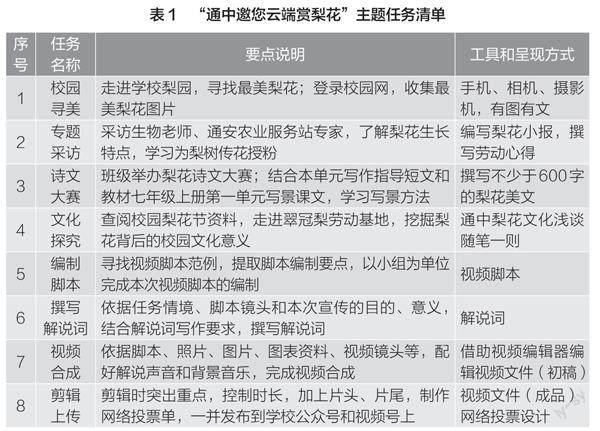

二、寫作實踐 · 任務清單 (見表1)

【設計說明】制作這樣一個相對專業的視頻宣傳短片,對學生來說是一個極大的挑戰,需要充分的前期準備和資源包建設。依據生態化寫作的基本原則,再難的問題,也應該由學生解決。當情境出現后,學生展開了熱烈的討論,一致認為這個情境中包含著復合文本的寫作任務,承載著講好學校故事的責任。學生反復商量,認為必須先編制一份以“通中邀您云端賞梨花”為主題的寫作實踐任務清單。表1即為全班學生集思廣益的第一項成果。

清單上有8項任務,約定完成時間為一周。項目內容涉及生物學、美術、音樂、勞動、道德與法治、信息科技等各學科,是一次真正意義上的跨學科學習的寫作實踐。為了順利完成任務,學生需主動進行腳本寫作、解說詞寫作、視頻合成和上傳等資源包建設。

生活的、現實的、場景的才是真實的。利用校園梨花資源,將制作短視頻作為重點,讓學生明確制作視頻的目的是介紹校園一景及其背后的梨花文化,明確交流對象是廣大網民;讓學生確立主人公身份,樹立讀者意識。

學生走出教室,走向梨園,在真實的場景中感受美,體驗美,這就是真實的寫作。為了探尋梨花文化的內涵,學生主動采訪校長,主動去通中德育處和校園網上收集資料,了解學校圍繞梨花節開展的一系列活動,深刻理解學校通過識梨、護梨、賞梨(花)、誦梨、畫梨、摘梨、售梨,打造七位一體“樹山翠冠梨”勞動育人品牌的價值意義。這些活動的開展,培養了學生的交際溝通能力,學生在潛移默化中接受勞動教育和文化熏陶,拓寬了寫作活動空間,熱愛學校、熱愛寫作的優秀品格在不知不覺間生發著、成長著。

三、寫作活動

1. 活動一:校園一景—校園梨花,筆下生花

課堂節錄:

春天悄然來臨,梨花亦隨著春天的腳步,一步一步地走向繁榮,直到呈現出“一樹梨花壓海棠”之景。潔白而又純凈的梨花一朵挨著一朵,你不讓我,我不讓你,緊緊地挨在一起,形成一棵棵長滿了雪的樹。

—第一小組的初作

有的學生提出,內容不夠豐富,沒有多角度、多方面展現通中梨花之美;有的學生提出,“一樹梨花壓海棠”引用不當;有的學生提出,語言不夠生動、優美。

怎么解決?“校園一景—梨花”寫作評價量表(見表2),在同學們的商討中形成。

對照評價量表和同學們的點評,第一小組把作品做了改進。

春天悄然來臨,梨花也隨著春天的腳步,一步步走向繁榮。潔白而又純凈的梨花,一朵一朵,一簇一簇,緊緊地挨在一起。遠遠望去,好似掛在枝間的積雪,綠白相間,給人一種清新淡雅的感覺。近看又是一番別樣的趣味,一朵朵梨花顯得更加別致。黃黃的花蕊小心翼翼地躲在由花瓣組成的城堡之中,仿佛一位位嬌俏可人的小公主。那葉也綠得通透,還帶上些或紅或黃的光暈,為襯托出梨花的美麗,鉚足了勁兒。高處樹頂的梨花在和煦的春風中微微發顫,一兩朵早已盛放的梨花被風吹下,如蝴蝶般在空中飛舞;躲在含苞欲放的梨花里的小水珠,在雨后的陽光下閃閃發光。身旁的梨花散發出淡淡的清香,引得蝶兒、蜂兒不停地圍著她們飛來飛去。梨花不如桃花妖艷,不如杏花熱鬧,她們開放在春風里,淡淡的,靜靜的。她們沒有梅花傲放的堅貞,也沒有牡丹盛開的高貴,她們默默無聞,悄悄開放,只為給自己一個自由而浪漫的世界。

—第一小組改進后的作品

【設計說明】表1任務清單中的8個項目,有一部分只能在課外完成,但直接體現本次寫作實踐價值、意義的項目必須通過寫作活動加以重點落實。安排梨花散文片段寫作,既落實了教材中的基本要求,也為后面解說詞的寫作打好了基礎。

初次寫作的不完美在意料之中,教師借此引導學生通過編制寫景片段評價量表,實現“以寫帶評”“以評促寫”的實踐效果。從課堂節錄中可以發現,評價量表的及時編制,讓在寫作實踐的沙漠里跋涉的學生,瞬間看到了綠洲。學生對照量表對前期寫作實踐進行自評,清楚地發現初稿中的欠缺,培養了成為自己習作“第一讀者”的意識。同時,評價量表也給學生后期寫作提供了支架,使修改、升格有了思路和參照。這樣的自評和互評,激活了同伴的群體智慧,更調動了群體中個體的寫作積極性,從而聚焦情境中的寫作任務,不斷開發寫作潛能,呈現美好的寫作生態。

改進后的作品,多種修辭手法的使用凸顯了梨花白、香的外在之美,又寫出梨花默默無聞的內在之美;觀察角度由遠及近,層次清晰;不僅寫了陽光下的梨花,還寫了雨后的梨花;除了正面描繪,還有側面描寫……語言生動形象,有一定的美感。片段的寫作和修改,不僅提升了語言表達的層次,提升了學生的寫作素養,而且增強了學生的審美意識、審美情趣。

2. 活動二:校園文化—鏡頭分解,腳本寫作(見表3)

1 展現

遠景 真山腳下,滿樹梨花襯托下的校園 畫面、聲音、講解同步;捐贈鏡頭可通過資料照片或圖表等穿插呈現

2 特寫

鏡頭 不同角度、不同時期、不同天氣下的梨花之美

3 拍攝

近景 學生傳花授粉、澆水除枝的場面;爬樹摘梨,捐贈災區

4 顯示近景 校長寄語:梨花文化是我校的一張名片 插入采訪視頻

5 片尾

字幕 宣傳語:一樹梨花滿校園,快樂生活在通中 畫外音

梨花文化解說摘錄如下:

●校園梨樹把積蓄了一年的力量,都凝結在一顆顆清香飽滿的翠冠梨里,伴著夏日的濃情烈意,點亮了通中校園。初三學子們在摘取這一季的果實時,細數著他們三年中隨著梨樹的抽芽、開花、修剪、傳花授粉直至結果的日日夜夜,眼前浮現的正是他們從懵懂兒童到走進通中校園后努力求學、不斷成長的點點滴滴。

●這一棵棵梨樹,寄予了太多畢業季的不舍。觀四季變化,護梨樹生長,嘗瓜熟果香,感生命之美,唯愿化為滴滴甘甜融進生命,帶著那青春的笑聲清脆地傳遍校園的每一個角落。同學們在酣暢淋漓的采摘后,又積極地投入后續的義賣活動中,分選果實、書寫感恩卡片、裝箱、義賣。

●校長寄語,殷殷叮嚀。“天生我材必有用。”無論去向何方,都要立足大地,努力向上,讓自己長成一棵樹,用一片綠蔭造福他人。無論在什么崗位,都要發揮聰明才智,立志做一個對祖國有用的人。

●“梨花院落溶溶月,柳絮池塘淡淡風。”通中校園,滿園梨花,溫柔纏綿,清雅幽靜,永遠牽掛著從這里走出去的每一位學子。愿你們夢想在前,路在腳下,守住正途,勇于實干;愿你們懂得感恩,學會感恩,在家做個好子女,在校做個好學生,在社會做個好公民。

【設計說明】從文字文本轉化成視覺表現,這對學生來說又是一次挑戰。特別安排這一寫作活動,目的非常明確—讓學生的寫作實踐能夠對接現實生活,讓“校園一景”的寫作活動對接校園文化的探尋、體認,充分體現寫作實踐的學科價值和活動意義,在文化的挖掘中滋養學生的精神,催動學生生命的成長。

視頻腳本的撰寫,客觀上讓寫作跨界,讓學生走進影視文化的新領域,讓學生初步感知表演戲劇、拍攝電影等所依據的底本的基本樣態;初步感知腳本是用于交際語境、與團隊攝制者交流的文字材料,是制作視頻短片的參照。

讓學生直接進行圖文影像結合的復合文本的創作,不僅可以鍛煉他們實用性文本的寫作能力,讓筆下文字富有文化意蘊,讓文字表達的主題和立意深刻新穎,而且可以借此推動學生對學校文化的深度探究,培養他們的勞動意識,更好地實現“以寫育人”。學校一年一度的梨花節、翠冠梨采摘節,讓學生提升了審美能力,明白了勞動的意義,增強了勞動意識。每年的捐贈更是讓學生體會到奉獻的快樂,感受到生命傳遞的愛的意義,這與新課標提倡的“立德樹人”根本任務相契合。

3. 活動三:校園形象—視頻制作,爭當小小解說員

(1)視頻制作以小組為單位,可以在家長或專業人員的指導下進行,也可以利用手機視頻制作軟件,小組成員自己嘗試組合、合成、剪輯,包括特效、字幕和片頭片尾的處理等。可以在學校計算機教室里完成。

(2)爭當小小解說員的前提是根據前期視頻制作,寫好解說詞,并參加解說詞模擬比賽,最后獲勝者獲得小組宣傳視頻的解說錄音配音資格。

(3)為視頻擬一個醒目的標題,視頻畫面要美,要講好學校故事,體現學校文化,展現通中校園美好形象。上傳后要讓觀眾滿意。

【設計說明】這是本次寫作實踐中最后且最重要的活動,是作品的最后呈現。把最后的挑戰留給學生,也是把寫作活動成功的高峰體驗留給學生。讓生態化的以學生主動學習為中心的寫作實踐活動成為一道風景,學生在活動中寫作,在實踐中體驗,在體驗中獲得核心素養的培育。為了讓每個學生都有一次成功的體驗機會,在小組共同作品完成后,教師建議學生利用課余時間每人制作一個短視頻,在同學和家長的微信群里傳閱播放。

在這個活動環節,最讓教師刮目相看的是,很多小組的視頻制作都是學生自己完成的,對于這些孩子來說,信息化、新技術真是信手拈來,相反,教師則略顯力不從心。

解說詞的寫作和錄制,成為本次寫作活動的一個小高潮。學生能夠找來模仿學習的范文,并把“校園一景”活動和校園文化中的優秀片段有機整合起來,并依照各小組初步制作的視頻文件的鏡頭內容安排解說內容的先后順序,語言優美形象,且富有感召力。準備解說詞的模擬解說時,學生直接從網絡下載音視頻文件,反復收聽、感受并模仿。

四、教后感受

通中毗鄰梨花掩映、梨香四溢的樹山生態村。“樹山翠冠梨”文化是通安鎮的重要文化遺產,學校堅持因地制宜,依托地方特色,在校園里種植了大片梨樹。三月的春風吹開了梨園的花朵,校園里雪白一片,春風吹送花香,沁人心脾。這是語文學習資源,是寫作實踐得天獨厚的活動基地。

新生態教育的學科實踐是貼近學生生活情境的實踐,是充分借助和挖掘具有地域文化特色的課程資源的實踐,是指向核心素養培育的理性生態公民的“以寫育人”的實踐。寫作實踐活動本身就是復雜的思維勞動和語言文字運用、表達和創造的最佳路徑。本次寫作實踐讓學生有景可寫、有情可抒,并利用宣傳短片的制作,讓傳統意義上的書面寫作,變成現實生活需要的復合文本寫作(圖表、照片、視頻和文字融為一體),讓寫作實踐轉化成現實生活情境中的任務驅動和問題解決,學生以學校主人的身份,在做中寫、干中寫、創中寫,感受復合文本寫作的時代價值和實用意義,獲得知識增長和能力提升所帶來的自信心和自豪感。

更為重要的是,學生始終都是寫作實踐活動的主體和主人。生態語文教育團隊領銜人蔡明老師曾說:“沒有課堂的新生態,核心素養就難以落地。”新生態課堂讓每個學生都能站在課堂舞臺的最中央。

(作者單位:江蘇省蘇州市高新區通安中學校)

責任編輯:趙繼瑩