試析民族聲樂與傳統戲曲的融合與發展

[摘 要] 以《千古絕唱》為例,對民族聲樂與傳統戲曲的融合與發展進行深入探討。從民族聲樂與傳統戲曲的歷史背景出發,分析兩者在音樂和表演特點上的異同。通過對《千古絕唱》的創作背景及其融合的策略進行解讀,凸顯了融合中的創新與傳統的交織。該作品不僅體現了兩種藝術形式的完美結合,更對當代藝術創作提供了有力的啟示,強調了在繼承與發展中尋找平衡的重要性。通過此研究,可以更加深入地理解民族聲樂和傳統戲曲在當今時代的價值與意義。

[關? 鍵? 詞] 民族聲樂;傳統戲曲;融合與發展;《千古絕唱》

一、引言

隨著時代的進步和文化的交流,各種藝術形式之間的融合成為一種必然趨勢,而在這其中,民族聲樂與傳統戲曲的交融尤為引人關注。這兩種具有深厚歷史和文化積淀的藝術形式,在結合中產生了不少引人深思的藝術現象。《千古絕唱》就是這樣一部作品,它完美地展現了當民族聲樂遇上傳統戲曲時所能擦出的火花。通過它,我們可以看到兩種完全不同的藝術形式如何在相互影響中找到新的生命和創新的路徑。本文將對民族聲樂與傳統戲曲的歷史、特點進行探討,同時以《千古絕唱》為例,探索這種融合背后的藝術與文化價值。希望通過這一研究,為讀者揭示這兩種藝術形式融合的深層含義,以及其對現代藝術創作的深遠影響。

二、民族聲樂與傳統戲曲的歷史與特點

(一)民族聲樂的歷史背景和演變

民族聲樂起源于遠古時期,當時人們為了表達對自然的敬畏、祈禱和感謝,以歌聲為媒介與神靈溝通。在長期的歷史發展中,隨著社會的進步和民族文化的交流,民族聲樂逐漸形成了鮮明的地域風格和特色。

在封建社會,隨著宮廷音樂和宗教音樂的崛起,民族聲樂得到了更為廣泛的傳播和發展。尤其是唐宋時期,隨著絲綢之路的開通,東西方的文化交匯為民族聲樂帶來了新的元素和風格。此外,民間藝人和樂師在各地巡游演出,也促使民族聲樂風格更加多元化。

進入明清時期,民族聲樂經歷了一個大的繁榮與創新階段。許多地域性的聲樂流派開始確立,形成了各具特色的聲樂體系。與此同時,一些傳統的民族聲樂形式逐漸與其他藝術形式融合,如曲藝、戲曲等[1]。

到了近現代,隨著西洋音樂的引入,民族聲樂又迎來了一次創新的高潮。傳統的民族聲樂技巧與西洋和聲、形式結構相結合,為民族聲樂創作帶來了新的空間和可能性。同時,民族聲樂也逐漸被納入現代音樂教育體系,得到了更為系統的傳承與發展。

(二)傳統戲曲的歷史背景和演變

傳統戲曲,作為中國古老的表演藝術形式,深受民眾喜愛。其最初形態可追溯到先秦時期,那時舞蹈、音樂、歌唱和儀式結合,成為宮廷和民間的娛樂方式。

漢代,大型宮廷音樂舞蹈如“樂舞”逐漸演變,與地方戲劇種類相互融合。這些初期的戲曲表現形式,如“散曲”和“北曲”,為后來戲曲的演變奠定了基礎。

唐代,隨著都市文化的繁榮,出現了一系列重要的戲曲流派。“雜劇”應運而生,作為那個時期最受歡迎的表演形式,它在形式和內容上都有著較大的創新。

宋元兩代,戲曲藝術得到了空前的繁榮。尤其是元代,隨著“元曲”的崛起,戲曲藝術達到了新的高峰。諸如《四大名捕》等經典劇目,至今仍被人們傳頌。

明清兩代,地方劇種如雨后春筍般涌現,其中京劇在清代逐漸成為最具代表性的戲曲藝術形式。京劇以其精湛的表演技藝、獨特的音樂旋律和豐富的劇目內容,贏得了全國觀眾的喜愛。

近現代,受到西方文化的沖擊和社會變革的影響,傳統戲曲經歷了一系列變革與創新。新戲曲如現代話劇、音樂劇等出現,與傳統戲曲在內容和形式上產生了深入的交流與融合。

(三)兩者的音樂與表演特點對比

民族聲樂,源自深厚的地域文化,承載了各民族歷史和生活的印記。音樂結構往往采用五聲或七聲音階,節奏自由,旋律流暢而充滿情感。民族聲樂的表演更注重聲音的純凈和自然,歌者通常用自然嗓音,聲線寬廣,音域廣泛,能夠靈活切換。特定的聲音技巧如假聲、泛音和顫音在民族聲樂中均有應用,為作品增加了情感深度。

傳統戲曲,是綜合性藝術,融合了音樂、歌唱、說白、做功、打斗等多種表演手法。在音樂上,它通常采用板式結構,有固定的起始、發展和結束部分,旋律往往圍繞一個中心音進行[2]。這種音樂結構為舞臺上的表演提供了節奏和情感基礎。在表演上,傳統戲曲注重身體的各個部分與音樂的配合,如手、眼、身、法、步的協調使用。角色的刻畫不僅僅通過歌唱,還通過精細的肢體語言、面部表情和特定的聲音技巧來展現。

相較于民族聲樂的自由與情感,傳統戲曲更注重規范與技巧,每一個動作、每一個音符都有其固定的模式和意義。而民族聲樂則更強調歌者與聽眾之間的情感交流,追求聲音的純凈和表達的真摯。盡管兩者在形式上有很大的不同,但都代表了中華民族豐富的文化遺產和獨特的藝術魅力。

三、《千古絕唱》的創作背景與藝術特色

(一)《千古絕唱》的創作背景

隨著改革開放的不斷推進,我國迎來了文藝的新紀元。在這充滿創意與繁榮的時期,CCTV青年歌手電視大獎賽悄然誕生。這一創意靈感來自鄒友開,在1984年的全國電視系統工作會議上提議,隨后得到全國眾多音樂人士的積極回應。于是,首屆CCTV青年歌手大獎賽在當年成功拉開帷幕。經過三十年的沉淀,這一賽事已成功舉辦十五屆,并不斷創新發展。它在挖掘新興音樂人才、傳播音樂文化、提升民族藝術和推動文藝繁榮方面產生了積極影響。歌曲《千古絕唱》正是在這樣的歷史背景中問世,并在十三屆大獎賽上由王慶爽首度演繹,此后該曲成為音樂賽事、音樂會和各種演出的“常客”[3]。

王超,作為《千古絕唱》的曲作者,自2007年開始他的音樂作品已經涵蓋了美聲和民族歌曲領域。而《千古絕唱》則是他的代表作之一,該曲巧妙地結合了傳統戲曲唱法與民族旋律,并融入了他在流行音樂上的個人特色。

“千古絕唱”這一表述,其實早在明代由文學家李贄在其《與汪鼎甫書》中提及,用來描述那些獨一無二傳世之作。而歌曲《千古絕唱》的詞作者魏冠明受此啟發,選用這一成語作為歌名,令人一聽便對這首歌產生濃厚的興趣與期待。

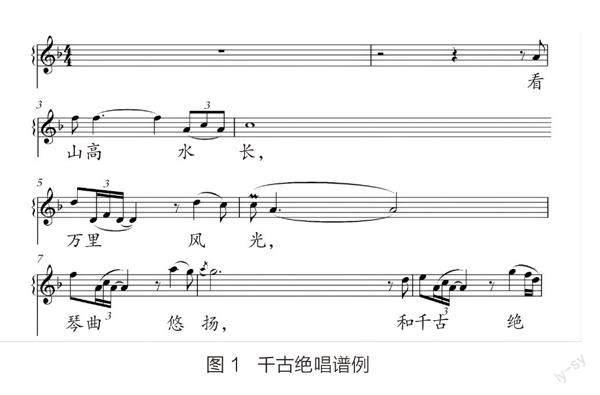

(二)作品中的民族聲樂元素探析

《千古絕唱》在其音樂結構與旋律中展現了深厚的民族聲樂特質。整首歌曲明顯沿用了中國古典音樂中的五聲音階,這種音階構造為歌曲注入了濃郁的民族色彩,讓人聯想到古老的江南水鄉、廣袤的北方大地和遼闊的西部高原。

歌曲的韻律節奏和旋律跳躍揭示了民族歌曲中特有的敘事與疊句技法。這種技法不僅體現在旋律的設計上,更在聲樂表演中呈現,使每一句歌詞都如同古老傳說中的故事,充滿情感與魅力。

對于演唱技巧的運用,可以明顯感受到中國傳統的嗓音運用和音色處理。例如,歌曲中的假聲、真聲與過渡音的自然轉換,都體現了中華民族聲樂的細致與獨特。這種嗓音的運用為歌曲增添了更多的層次感,也更貼近傳統的演唱風格[4]。

歌曲對樂器伴奏的選擇與處理,尤其強調了傳統樂的運用。這些樂器不僅為歌曲提供了豐富的和聲支撐,更與聲樂部分形成了和諧的對話,展現了民族藝術的魅力與深度。

(三)作品中的傳統戲曲元素探析

《千古絕唱》中的傳統戲曲元素顯著,為這首歌曲注入了深厚的文化底蘊與藝術韻味,從旋律線條中就可以發現許多中國傳統戲曲中常見的拖腔拉調。這種獨特的唱腔技巧源自古老的戲曲傳統,它要求歌者具備非常高的音樂修養和技巧,能夠準確地把握每一個音符的細微差異,同時又能夠流暢地將這些音符串聯成有情感的旋律。

歌曲中對于情感的刻畫與表達也借鑒了傳統戲曲中的方法。在戲曲中,演員通常需要通過歌唱、表演和說白三者的結合來展現角色的情感和性格。而在《千古絕唱》中,通過對聲音的控制和運用,尤其是對嗓音的處理,如震音、抑揚、頓挫等,成功地模擬了戲曲中的情感流露方式,使聽者仿佛置身于一個充滿戲曲韻味的世界。

歌曲的伴奏部分也大量采用了傳統戲曲中常見的樂器,這些樂器不僅與歌曲的旋律和韻律完美融合,更為歌曲營造了古典與現代交織的音樂氛圍。這種獨特的伴奏方式強化了歌曲的傳統戲曲特色,也為現代聽眾提供了全新的聽覺體驗。

四、民族聲樂與傳統戲曲的融合分析

(一)《千古絕唱》中的融合策略

《千古絕唱》中的融合策略凸顯了民族聲樂與傳統戲曲的完美結合。作品選擇在旋律設計上采納民族聲樂的音樂調式,這種調式帶有濃郁的民族色彩,使得歌曲在基礎層面就帶有中華民族的獨特標識。

在歌曲的編排上,伴奏選擇了傳統樂器與現代樂器的結合。例如,笙、二胡與鋼琴、小提琴的并用,旨在將傳統的音響效果與現代的和聲技巧相結合,達到古典與現代并重的音樂效果。這種選擇既弘揚了傳統音樂文化,又滿足了當代聽眾的審美需求。

在聲樂表現手法上,歌曲采用了傳統戲曲的唱腔技巧,如抑揚頓挫、吐字清晰,與民族聲樂寬廣、深情的嗓音相結合,旨在將兩者的優點互補,以展現更為豐富、立體的聲樂效果。這種融合策略既體現了對傳統藝術的尊重,又展示了對現代藝術的創新追求。

另外,歌詞的選擇與處理也是融合的一大策略。歌詞借鑒了古代文獻與現代口語,使得內容在傳達古老情懷的同時,也具有當代的生活氣息。這種古今交融的歌詞處理方式增強了歌曲的時代感和傳達力。

(二)融合后的創新與傳統的對話

《千古絕唱》在創新與傳統之間展開了一場深入的對話。在歌曲的整體結構中,傳統戲曲的唱腔與民族聲樂的旋律相碰撞,形成了既熟悉又陌生的音樂景觀。這種結構旨在為聽眾提供全新的聽覺體驗,同時也在潛移默化中促使聽眾對傳統與現代的審美標準進行反思。

從旋律設計上看,歌曲充分體現了民族音樂的調式與節奏感,但在和聲處理與編曲上,卻明顯受到了現代音樂的影響。這種融合不僅拓展了歌曲的音樂維度,還為傳統音樂提供了更多的創新空間。

而在聲樂表現上,歌曲充分融合了傳統戲曲的技巧與民族聲樂的特色。這種融合旨在挖掘兩者之間的共通性,以此為基礎,探索更為豐富的音樂表現手法。通過這種嘗試,歌曲實現了對傳統藝術的繼承與創新之間的有機結合。

在歌詞的處理上,歌曲采用了古典文獻與現代生活的融合方式,使得歌詞在傳達古老的文化情懷的同時,也充滿了現代的氣息。這種處理方式不僅增強了歌曲的藝術表現力,還進一步促進了傳統與現代之間的對話。

(三)融合所帶來的藝術與文化影響

《千古絕唱》的出現為當代音樂界帶來了顯著的藝術與文化影響。該作品所表現的民族聲樂與傳統戲曲的完美融合,開啟了全新的藝術探索領域,推動了音樂藝術的跨領域交融與創新。

在藝術維度上,此作品為聲樂與戲曲的結合提供了全新的解讀框架。它的出現,挑戰了傳統藝術的界限,讓音樂人開始重新思考如何在保持傳統精神的基礎上,注入現代審美和技術元素。這種創新的嘗試為后來者鋪設了探索的道路,激發了更多的藝術家跨界創作,推動了音樂界的多樣化發展。

在文化層面上,該作品成為民族音樂與傳統戲曲文化傳承與現代化的標志性代表。它展現了中華文化在現代背景下的魅力與活力,為國內外的聽眾提供了全新的文化體驗。此外,它還傳遞了一個重要的信息:在全球化的背景下,傳統文化并非僵化不變,而是可以與現代文化互動、融合,創造出更為豐富多彩的藝術形態。

此外,由于其在各種音樂活動中的廣泛傳播,該作品還促進了民眾對傳統文化的關注與重視。不少年輕一代的音樂愛好者通過《千古絕唱》首次接觸到傳統戲曲,進而產生了對傳統文化的好奇和探索的興趣。

五、《千古絕唱》對當代藝術創作的啟示

(一)對民族聲樂創作的啟示

該作品突破了民族聲樂傳統的框架,在繼承與發展中達到了一個新的高度。它提醒創作者,音樂作品要具有廣泛的吸引力,不僅要有深厚的文化根基,還要緊跟時代潮流,以現代的技巧和手法進行創作。

該作品還提供了一個寶貴的示范,展現了如何將民族音樂元素與現代流行元素相結合,創作出既具有時代特色又不失民族魅力的作品。這為今后的民族聲樂創作提供了可資參考的方法和方向。

(二)對傳統戲曲改編與創新的啟示

該作品顯示了傳統戲曲元素在新的音樂語境下的巨大潛能。這為戲曲創作者提供了一個全新的思考視角,使其意識到傳統元素的魅力并不局限于傳統戲曲的框架內。更重要的是,它還為戲曲藝術家提供了一種方式,即在維護戲曲的核心價值的同時,如何使其更加貼近現代觀眾的審美需求。

該作品通過與其他藝術形式的融合,使戲曲元素在新的背景下得到重新的定義和解讀,這不僅有助于傳統戲曲的創新發展,還對其在當代的傳承和推廣起到了積極的作用。

六、結語

《千古絕唱》完美地展示了民族聲樂與傳統戲曲的深度融合,為當代藝術家們揭示了音樂融合的無限可能性。通過對這部作品的深入分析,我們不僅可以看到兩種音樂形式在和諧共處中的獨特魅力,還能洞察出它們相互補充、相互啟發的創作策略。這種創新性的嘗試不僅賦予了傳統藝術新的生命,還為當代藝術創作開辟了新的道路。我們期待未來會有更多的作品如《千古絕唱》一般,繼續探索文化與藝術的交融。

參考文獻:

[1]姜妹好. 歌曲《千古絕唱》的音樂特色及演唱處理[J]. 參花(下),2023(1):101-103.

[2]蒲瑋琦. 民族聲樂演唱中字正腔圓的分析:以《千古絕唱》為例[J]. 藝術品鑒,2022(32):40-43.

[3]王福男. 民族聲樂作品《千古絕唱》的音樂特征和演唱分析[D].成都:成都大學,2021.

[4]何姣姣. 民族聲樂作品中的戲曲元素[D].西安:西安音樂學院,2014.

作者簡介:

劉素芬(1972—),女,漢族,廣東梅州人,本科,講師,研究方向:音樂方向。