傳統紋樣融入服裝設計表現技法課程教學改革研究*

許靖雯

(廣州新華學院,廣東 廣州 510520)

服裝設計表現技法課程是服裝與服飾設計專業的必修基礎課程,學生需了解服裝人體比例和人體運動的基本規律,熟悉服裝造型、結構、面料、工藝在服裝設計中的表現形式,熟練掌握服裝手繪的基本表現技法。該課程旨在將設計思維轉為繪畫圖示,訓練學生在服裝設計表現中的思維能力。

在教學課堂中融入傳統文化是落實國家對教育要求的重要舉措,也是落實立德樹人根本任務的必然要求。在服裝設計表現技法課程中鼓勵學生有意識、有計劃地在設計中融入傳統紋樣,并在設計效果圖中進行創意表現,有利于學生樹立正確的審美觀、價值觀,激發學生對中華優秀傳統文化的熱愛與傳承創新。

1 服裝設計表現技法課程的現狀分析

傳統的課程教學更多的是強調技法表現,追求服裝畫的整體效果、筆觸、風格等,沒有對各個課程的內容進行整合,忽略了藝術性與實用性的結合。在學習過程中,許多學生沒有明確這不是一門單一的服裝繪畫課,課程的最終目的是要表達服裝設計的創意思維,以及利用服裝設計效果圖去服務服裝生產。

1.1 學科課程之間的關聯度較少

大部分學生在繪制服裝效果圖時容易忽略服裝效果與服裝結構的關系,沒有服裝省道的表現概念。在服裝款式的細節繪制時,不考慮服裝各部位的比例是否正確,比如缺乏服裝領座的結構概念,不考慮袖子結構與人體結構的穿插關系等。在服裝上繪制圖案時,沒有考慮圖案在服裝款式中的擺放關系,以及圖案在服裝褶皺中的穿插表達是否準確等。服裝設計表現技法和服裝結構設計課程的脫節,導致服裝效果圖在繪制過程中結構的不規范,直接影響成衣制作產出的結果。

1.2 缺乏創意思維

學生在臨摹的過程中,過度依賴秀場圖片,更多的是“拿來主義”,出現動手多、動腦少的情況,缺乏創新精神,沒有分析的過程,比如分析服裝的色彩搭配關系、服裝風格與面料使用的關系,服裝款式與服飾圖案如何更好地有效結合等。學生通過對秀場的臨摹提高服裝技法表現能力,作為學習過程的輸入,也是為了將來把創意思維更好地輸出。學生在進行設計表現時雖然是技法為主,設計思考為輔,但如果兩者沒有進行融合,就會造成紙上談兵。

1.3 教學手段較單一,表現技法缺乏多樣性

在傳統的教學模式中,服裝畫表現技法的主要形式和手段依然是手繪服裝畫繪制教學,教學手段比較單一。在數字化時代的驅動下,從服裝各大賽事和行業需求來看,手繪和電腦互補是趨勢所需。服裝效果圖雖為平面繪圖,但人體是三維結構,學生在繪制過程中難以做到從平面到立體的思維轉換,表現技法缺乏多樣化表達,沒有與時俱進與市場接軌。

2 服裝設計表現技法課程改革的意義

2.1 優秀傳統文化的傳承與發展

隨著時間的推移以及非遺傳承人的減少,我國許多傳統文化和傳統手工藝面臨失傳,而中國傳統紋樣是中國優秀文化的又一體現,為中華優秀傳統文化的發展貢獻了重要的力量。近年國家對非物質文化遺產的重視,使得大部分傳統文化得到進一步傳承。在課程教學中,我們應該把傳播中國優秀傳統文化當成一種責任,將傳統紋樣和地方非遺文化元素與課程教學融合起來,這有利于推動優秀文化的傳承與傳播,增強文化自信,推動地區文化建設。

2.2 激發學生對中國傳統紋樣的探索興趣

隨著越來越多的服裝品牌和設計師在設計中應用中國傳統元素,我們也應意識到中國傳統文化的博大精深。中國傳統紋樣中豐富的內容,深刻的寓意,有著“圖必有意,意必吉祥”的文化象征,學生在掌握服裝畫繪畫技法的同時,可以將中國傳統紋樣作為繪畫的應用點,由此激發學生對中國傳統紋樣的探索興趣,增強學生對我國傳統文化的認可和民族自信。

2.3 提高服裝設計的社會責任感和可持續發展

一直以來,服裝染整對環境的污染和舊服裝的回收問題一直是服裝行業待解決的難點,服裝的可持續發展應引起重視,因此,需要引導學生樹立生態環保意識,從服裝設計的源頭開始,從設計效果呈現開始進行環保思考,提高學生對服裝可持續發展的社會責任意識。

3 傳統紋樣融入教學的改革措施

3.1 加強與服裝結構課程的有效銜接

服裝效果圖除了審美功能,還應具備符合服裝生產要求的實用功能,因此需要學生在繪圖時不僅要掌握不同表現技法的能力,還要有學以致用的意識。教師需要引導學生結合服裝結構課程的學習要點,注重服裝結構的繪制,強調服裝款式的可實現性,通過表象看本質,為接下來傳統紋樣在服裝效果圖中的設計應用打下基礎。

在課程教學中,教師以寬松服裝與修身服裝的效果圖作為對比案例,進行課堂分析和繪畫示范,并分別在其款式上進行圖案添加。例如:繪制寬松款式時,應注意模特穿著服裝的人體結構與服裝褶皺的關系,以及圖案面積大小與服裝結構的比例關系;繪制修身款式時,還應注意服裝圖案分布與服裝結構的穿插關系。

除了服裝效果圖的藝術表現之外,服裝款式圖的表達也不容忽視,在課程中以培養企業需求人才為基礎,要求學生直接在生產單上繪制款式圖,繪出明確的服裝造型要素和款式細節,如外輪廓線、內結構線、縫跡線,并標注精確的面輔料種類和工藝特點等信息,特別是服裝圖案與服裝結構的融合關系,以達到審美性與實用性的結合。服裝效果圖和款式圖的繪制是為了培養學生的綜合能力,解決成衣生產的問題,因此強調效果圖課程與服裝結構課程之間的關聯十分有必要。

3.2 在課程教學中融入中國優秀傳統紋樣實踐

在課程教學中,引導學生在服裝款式設計的基礎上增加中國傳統紋樣的運用,或是在圖案設計中加入非遺文化元素,再將設計元素轉化為圖案樣式進行服裝點綴。

學生通過搜集傳統紋樣的相關資料,分析圖案在服裝上的分布位置,嘗試在服裝款式上進行合理應用,在不斷的調整與練習下,完成了傳統紋樣與設計稿的結合,并轉化為服裝效果圖。本次挑選了三例學生作品作為案例呈現,其中包括水彩手繪、馬克筆手繪、電腦繪圖,用不同的表現工具,將傳統紋樣應用于現代服裝設計中。

案例一:學生選擇北響堂刻經洞頂部藻井蓮花紋飾進行臨摹,并提取出其中的火焰寶珠紋,以單獨紋樣的裝飾手法,應用于改良旗袍的裙子部分。火焰寶珠亦稱火焰摩尼寶珠,主要由火焰紋、蓮花和摩尼珠組合而成,火焰將一切不好的燃燒化為灰燼,寓意光明和重生,而蓮花都被佛教看作是神圣的純凈之花,代表圣潔的精神,體現出人們對美好生活的向往。服裝與圖案的色彩選擇同類色進行搭配,墨綠色結合淡綠色,整體色調和諧、統一;選擇水彩工具表現服裝的絲綢材質,筆觸過渡均勻,凸顯女性穿著旗袍含蓄、優雅的氣質(如圖1)。

圖1 學生作品——火焰寶珠紋在現代服裝中的應用(曹慧娟)

案例二:選用馬家窯同心圓三角弧線紋作為設計元素,此紋樣屬于幾何紋樣式,幾何紋是彩陶中最早出現的彩繪紋飾,其流暢靈動的弧線形線條,疏密有秩,自然和諧,而同心圓象征著圓滿、美滿,體現中華民族先民最樸素的哲學。在設計中,將圖案提取成純色線條進行二方連續組合,以條狀的形式應用于領子的部分,用馬克筆及纖維筆進行繪畫點綴。服裝款式為掛脖式深V領上衣,在拉長模特頸部線條的同時,添加圖案又凸顯領子的裝飾性效果,增加了設計亮點(如圖2)。

圖2 學生作品——馬家窯彩陶紋在現代服裝中的應用(倫欣瑤)

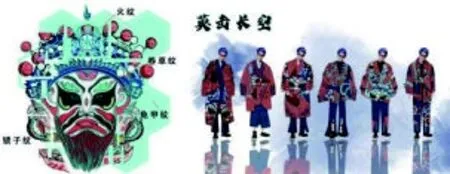

案例三:題材選自于潮汕英歌舞,英歌是充滿著濃郁嶺南民間藝術特色的舞蹈,在2006年,被國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。學生提取英歌舞上的服飾圖案,首先簡化初始圖案,提煉出英歌飾中常見的鎖子紋、龜甲紋、火紋等傳統紋樣,再以潮汕英歌舞的人物臉譜作為創作元素進行創新設計,并將圖案以單獨紋樣、適合紋樣、二方連續、四方連續等形式進行設計,應用于系列服裝中。整體色彩古樸淡雅,朱丹色和泰藍色的巧妙結合,體現了傳統圖案與現代款式的融合,營造獨特的現代文化服飾氛圍(如圖3)。

圖3 學生作品-潮汕英歌舞服飾圖案在現代服裝中的應用(姚偉杰)

3.3 在服裝效果圖表現中結合三維仿真技術

隨著現代科技的發展和市場對新興服裝技術的需求,課程教學也需要與時俱進。在傳統的手繪和電腦繪圖的基礎上,應鼓勵學生多嘗試新的表現方式,使用3D軟件制作服裝效果圖是服裝設計的發展趨勢。在課程教學中,結合創新設計手段——三維設計Clo3d軟件進行課堂示范,并在三維服裝效果的制作過程中加入傳統紋樣的應用,最終實現虛擬試衣效果的三維呈現,學生可以直觀地看到模特穿著成衣的效果,從而對Clo3d軟件的功能、服裝設計表現技法的多樣化表達以及傳統紋樣在數字化服裝中的應用有更進一步的了解。

在Clo3d軟件練習中,學生用二維表現的方式繪制出服裝設計效果圖及圖案矢量圖;再進行二維紙樣打版、紙樣虛擬縫合和三維成衣呈現;最后把制作好的面料和圖案應用到服裝款式中。服裝效果從二維到三維的轉變,減少了成衣制作過程中的浪費,也使模特穿著成衣的效果更為接近真實的呈現。使用Clo3d軟件制作服裝設計效果圖既符合當下市場的需求,又能夠使學生掌握一項服裝設計表現的新技術,教師應鼓勵以小組合作的形式,積極投稿參加服裝設計大賽,從而達到以賽代練,提高學生課程學習積極性的效果。

4 結語

服裝設計表現技法課程作為服裝與服飾設計專業的一門必修課,把中國傳統紋樣融入現代服裝設計表現技法教學當中,對于培養學生的愛國意識,十分具有必要性。在課程教學中,應結合企業需要,指導學生如何巧妙地選用傳統紋樣進行二次設計,并能夠在服裝效果圖中合理應用,完成符合人體工學的服裝設計。根據新時代服裝市場對職業設計師的能力需求,教師可以采取傳統文化融入的方式,運用表現工具創新的教學方法,在教學中實現藝術價值和技術價值相統一。