基于證據推理與模型認知的“原子軌道雜化與分子空間結構”教學設計

王廣揚 經志俊

摘要: 以常見烴分子空間結構的實驗事實為依據,基于認知沖突通過證據推理引導學生自主建構原子軌道雜化的概念,并運用雜化軌道理論解釋分子的空間結構;通過常見微粒空間結構的列表分析,探究原子軌道雜化方式與價層電子對數的關系;基于知識關聯和認識思路的內容結構化,引導學生學會預測與解釋微粒(分子)的空間結構,促進學生“證據推理與模型認知”學科核心素養水平的發展。

關鍵詞: 分子空間結構; 雜化軌道理論; 證據推理; 模型認知; 內容結構化

文章編號: 10056629(2023)11004505 中圖分類號: G633.8 文獻標識碼: B

1 基于前期分析定位教學策略

“雜化軌道理論簡介”是人教版選擇性必修2《物質結構與性質》第二章第二節“分子的空間結構”的重要組成部分,也是化學高考的評價熱點。緣于該內容本身的抽象程度較高,加之教師對其在研究“分子的空間結構”中功能與價值的定位比較模糊及其與VSEPR(價層電子對互斥)模型邏輯關聯的發掘不力,導致其成為高中化學學習的難點之一。

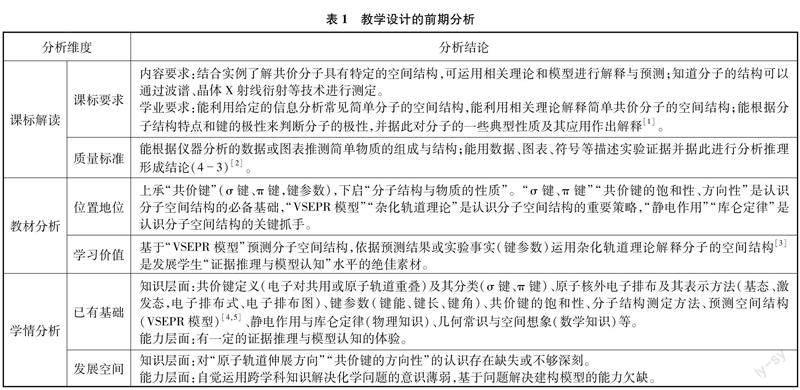

基于研讀課標、分析教材、把握學情的前期分析(見表1),將教學主題設定為“原子軌道雜化與分子空間結構”。將

教學的基本策略確定為:

基于學習內容并對標課程要求,通過“任務驅動”“問題解決”等學習策略,聚焦“證據推理與模型認知”學科核心素養的發展;依托實驗事實并重組教材內容,通過甲烷、乙烯、乙炔、苯等常見分子空間結構的科學解釋,自主建構并深度理解雜化軌道理論;運用列表梳理并歸納提煉,通過分子的空間結構預測與解釋的思維建模,落實基于認識思路的內容結構化,促進學科知識向學科素養的轉變。

2 聚集素養發展規劃教學實施

基于雜化軌道理論解釋分子的空間結構,是“證據推理與模型認知”水平發展的重要載體,選擇“由結構事實推理軌道雜化,用軌道雜化解釋空間結構”的學習策略,設置“激活雜化軌道理論建構的必備知識”“形成雜化軌道理論建構的基本策略”“優化分子空間結構問題的認知模型”和“落實學業質量水平達成的有效評價”等四個教學環節。

2.1 環節一:激活雜化軌道理論建構的必備知識

喚醒對“電子躍遷”“共價鍵的飽和性與方向性”的認知,深化對“VSEPR模型”的理解,體驗跨學科知識解決化學問題的魅力。

學習任務1:以碳元素為例說明原子結構的基態與激發態(見圖1);以HCl為例詮釋共價鍵的飽和性與方向性(見表2);用庫侖定律解讀價層電子對互斥模型(見表3)。

2.2 環節二:形成雜化軌道理論建構的基本策略

以CH4、 C2H4、 C2H2分子結構的相關事實(分子模型、鍵參數等)為依據,基于事實與前概念的認知沖突,從電子躍遷、原子軌道雜化、雜化軌道及未雜化軌道的空間分布、σ鍵與π鍵的形成,逐步建構sp3、 sp2、 sp等碳原子軌道雜化方式,并在此基礎上科學解釋CH4、 C2H4、 C2H2分子的空間結構。

學習任務2:以CH4為例認識碳原子軌道的sp3雜化。

從CH4的空間結構的事實出發(見圖2),引導學生基于證據推理逐步解決問題(見表4),自主建構碳原子軌道的sp3雜化的概念,初步體驗用雜化軌道理論解釋分子空間結構的科學方法。

學習任務3:以乙烯、乙炔為例認識碳原子軌道的sp2、 sp雜化;運用雜化軌道理論解釋苯分子的空間結構。

從乙烯、乙炔空間結構的事實出發(見圖3、圖4),引導學生基于證據推理逐步解決問題(見表5),自主建構碳原子軌道的sp2、 sp雜化的概念,進一步體驗用雜化軌道理論解釋分子空間結構的科學方法。

從苯空間結構的事實出發(見圖5),組織學生討論交流并基于證據推理逐步形成“碳原子成鍵時,1個2s電子躍遷到2p軌道。2s軌道與2個2p軌道進行重組形成3個完全相同的sp2雜化軌道,3個sp2雜化軌道分別沿平面三角形的3個頂角方向伸展。未雜化的p軌道與sp2雜化軌道彼此垂直。3個sp2雜化軌道分別與另2個碳原子及1個氫原子形成σ鍵,6個碳原子組成了一個六元環,6個未雜化的p軌道形成1個大π鍵。這就決定了苯分子中的鍵角為120°,12個原子共處于同一平面。6個碳原子未雜化的p軌道彼此重疊形成的大π鍵,導致相鄰2個碳原子間未雜化的p軌道電子云重疊的程度小于CC。使得苯分子中碳碳鍵鍵長介于CC、 C—C之間”等結論,深度體驗用雜化軌道理論解釋分子空間結構的科學方法。

2.3 環節三:優化分子空間結構問題的認知模型

通過列表分析,引導學生歸納出原子軌道雜化方式與價層電子對數之間的對應關系,結合列表梳理,提示“微粒組成、中心原子價層電子對數、軌道雜化方式、VSEPR模型、微粒空間結構”的內在聯系,形成結構化的認知圖式;基于“微粒組成分析中心原子價層電子對數”“價層電子對數匹配VSEPR模型或原子軌道雜化方式”“VSEPR模型結合組成預測微粒空間結構,軌道雜化方式結合組成解釋微粒空間結構”的認識思路,建構結構化的認知模型。

學習任務4:基于表6歸納原子軌道雜化方式與價層電子對數的關系;填寫表7發掘原子軌道雜化方式與價層電子對互斥模型的內在聯系;基于“VSEPR模型”“雜化軌道理論”的功能定位差異,建構微粒空間結構的預測與解釋的思維模型(見圖6)。

2.4 環節四:落實學業質量水平達成的有效評價

基于學業質量水平要求,聚焦教學評一體化。以高考試題為素材,評價學生學業質量水平的達成情況和學科核心素養的發展水平,反饋課堂教學的效果。

學習任務5:按要求回答下列問題。

(1) FeSO4隔絕空氣受熱分解生成SO2、 SO3、 Fe2O3。

SO2分子的空間構型為____,其中S原子的雜化類型為____。

(2) 乙二胺(H2NCH2CH2NH2)是一種有機化合物,分子中氮、碳的雜化類型分別是____、____。

(3) 有____種不同雜化類型的碳原子,其中采用sp2雜化的碳原子有____個。

3 依據學生表現反思教學實踐

“學習內容抽象度高,素養目標針對性強”是“原子軌道雜化與分子空間結構”這一學

習主題的顯著特點,結合課堂教學學生的實際表現(見表8),筆者在課后與芮城縣高中化學骨干教師重點交流了以下教學體會和優化措施。

(1) 展示分子結構模型,追求結構可視化。

借助分子結構與原子軌道模型的展示,直觀呈現原子軌道伸展情況和分子空間結構特

點,通過微觀結構的可視化,降低相關內容的抽象程度。

(2) 任務驅動自主建構,彰顯學生主體地位。

借助學習任務與具體實驗事實的呈現,引導學生激活知識儲備并自主建構雜化軌道概

念,通過討論交流、同伴互評等手段彰顯學生主體地位。

(3) 歸納提煉思維建模,落實內容結構化。

借助知識列表梳理與模型建構等手段,啟迪學生基于知識關聯形成知識組塊、基于認識思路建構認知模型,通過內容結構化促進自身學科素養的發展[6]。

(4) 評價檢視質量水平,落實教學評一體化。

借助高考真題與學業質量要求的對接,科學客觀地評價學生的必備知識掌握、關鍵能力發展、學科素養提升情況,通過教學反饋和調整促成教學評一體化的落實。

參考文獻:

[1][2]中華人民共和國教育部制定. 普通高中化學課程標準(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018: 67, 81.

[3]麻生明, 陳寅主編. 普通高中教科書·物質結構與性質[M]. 上海: 上海科學技術出版社, 2023: 41.

[4]王晶, 鄭長龍主編. 普通高中教科書· 化學必修第一冊[M]. 北京: 人民教育出版社, 2020: 108.

[5]王晶, 鄭長龍主編. 普通高中教科書·物質結構與性質[M]. 北京: 人民教育出版社, 2022: 7~16, 41~42, 46.

[6]經志俊. 基于教學內容結構化的教學主張[J]. 化學教學, 2019, (10): 28~32.