城市濱水空間的韌性機理及其設計響應

鄒錦

關鍵詞:城市濱水空間;適應性策略;韌性;閾值;關鍵變量

0 引言

進入21世紀后,全球極端氣候的頻度與強度大幅度增加,傳統城市濱水區的脆弱性凸顯,許多學者提出必須增強城市及其濱水區應對氣候變化與洪水的能力[1-3],[4]343,[5]200,“韌性”(resilience)成為近年來熱門的關鍵詞。

濱水區的韌性研究最初著眼于地方尺度的預防與減緩(mitigation)措施,例如地區發展避開生態敏感區或易受洪水侵襲區域等。相關研究包括保護濱水岸線與堤壩、與綠色基礎設施結合的策略、運用與強化生態系統的生態服務功能等[4]343,[6-9]。但減緩并不足以防止擾動的發生,面對氣候變化這樣尺度的擾動時,采用適應(adaptation)策略可以更好地增加系統的韌性。

適應策略強調主動適應,即運用人類預測變化和影響未來的能力增強系統韌性。Frederick Steiner[10]提出,景觀設計師和規劃師需要研究具有適應性的策略以應對氣候變化,并對其帶來的后果采取有效的緩解措施,以增強城市的韌性;Jeroen Aerts和W Botzen[11]解讀紐約城市規劃部門發布的《愿景2020:紐約市濱水區綜合規劃》(Vision 2020: New York City Comprehensive Waterfront Plan),認為提高適應能力以應對氣候變化和海平面上升是該規劃中重要的部分;Peiwen Lu與Dominic Stead[5]202在研究應對氣候變化和洪水風險的韌性基礎上,提出提升城市濱水空間韌性需要公眾的持續關注、學習與行動的能力。

在城市濱水區相關實踐方面,最有代表性的是2015年的“Rebuild by Design”全球性設計競賽。該競賽以颶風“桑迪”災后紐約市的重建為背景,提出在全球氣候變化的背景下“共建更具韌性的(城市濱水)區域”。大賽最終獲獎的方案融合了綠色基礎設施、海綿城市、模塊化設計等理論,將城市與洪水共生、隨時間而變化的空間等理念充分體現在設計中,具有行業風向標的作用。

但目前對“韌性”的大多數研究仍處于理論層面,相關應用也主要在城市或都市區尺度上,具體到如何在城市濱水區尺度上理解和運用“韌性”的相關文獻并不多見。雖然在 “Rebuild by Design”設計競賽獲獎方案中,多個設計團隊針對城市濱水區這一尺度提出了很多好的思路與建議,但都是針對項目的具體情況來設計,并沒有進行系統的思想和理論層面的歸納總結。因此,針對城市濱水區尺度的韌性設計還有深入研究的空間。

1 濱水空間設計的韌性思維

1.1 濱水空間韌性的底層邏輯

最早提出韌性這一概念的是美國生態學家Holling[12],認為韌性指生態系統經受擾亂但仍能維持一種狀態的能力。在生態學傳統文獻中,韌性的概念被用于描述當自然系統面對外部自然要素和人為因素變化時所具有的持久性(persistence)或可塑性。在工程技術和生態學領域,韌性有著不同的定義。工程韌性側重于對系統單一穩定性的衡量,其所指的平衡態具有唯一性,幾乎沒有類似于生態系統具有多種平衡態轉變和跳躍的現象,因而通常不包括生態韌性體系定義中所強調的不穩定性(instability)[13]5298。生態韌性強調系統的進化和發展,關注的是系統在保持現有運行狀態時,能夠承受多大的干擾和變化,它由引發系統“態勢轉變”所承受的擾動幅度來衡量。一個系統發生“態勢轉變”的直接原因就是該系統跨越了閾值。閾值又叫臨界值,是事物發展進程中出現質變狀態(或臨界狀態)的表征。工程韌性并不考慮閾值,通常強調通過增強物理基礎設施的抵抗力和堅固性來最小化災害的易損性[14]。生態韌性關注的是系統在多大程度上具有“保持恢復的能力”[15]63,因此它代表一個持續的過程、一個重塑的時間尺度,是重組和發展新的適應策略的過程[5]201,是一種一定閾值內的動態平衡狀態。

對于城市濱水空間這一社會生態系統而言,對閾值的定義與理解至關重要。系統的韌性可以通過其與閾值之間的距離來衡量。對應的閾值帶越大,系統韌性越強。反之,離閾值越近,系統也越容易跨越閾值。而閾值一旦被跨越,就會發展為另一種“穩定性態勢”,或者稱為“可更替的穩定狀態”[15]36。具有適應能力且錯綜復雜的系統會呈現出不止一種“穩定狀態”,因此城市濱水空間的社會生態系統可以存在多種穩定狀態。跨越閾值后的系統基本上不可能再回到原來的狀態。

因此,用韌性思維解決問題的關鍵在于認識一個與閾值相關的系統:該系統是否正在接近閾值并有可能跨越它進入一個新的態勢?哪些因素會驅動系統接近這一閾值?將系統與閾值聯系起來,確定閾值是否存在及存在于何處,才能對系統進行可持續管理。

1.2 濱水空間韌性設計的關鍵議題

濱水空間的韌性即城市濱水空間這一社會生態系統承受干擾和變化而保持一定“穩定態勢”的能力。如何通過主動性的設計過程來實現對其閾值的響應以及其中關鍵變量的作用,是濱水空間韌性設計的關鍵。

1.2.1 對閾值的響應

在針對城市濱水區韌性的相關研究中,適應性策略屢被提及,但其與韌性的內在機理關聯解析卻不多見。事實上,適應性是系統參與者管理和控制系統韌性的能力,是幫助系統過渡和轉變的一種屬性[16-18]。適應性主要表現為移動閾值,使系統向遠離或接近某個閾值移動,控制系統更難或更易觸及閾值[15]116。增強系統韌性的設計思維根本在于對閾值的響應。濱水空間的適應性策略就是基于場地的固有特性,運用各種設計策略控制系統的閾值,使系統的狀態遠離閾值或是使閾值更難達到,讓系統能夠實現自我恢復、自我調節,從而具有更強的韌性。

閾值與過程相關。影響城市濱水區景觀空間發展演變的社會生態系統過程復雜多樣,既包括水文、(岸坡)地貌變化、濱水區植物演替等自然過程,也包括人類社會對濱水區景觀的改造過程等,對系統閾值的認識及其內在機理的理解是用韌性思維解決濱水區設計問題的關鍵所在。

1.2.2 強調主觀能動性

韌性聯盟(resilience alliance)把韌性解釋為一個社會生態系統在同一制度(regime)內能吸收或承受擾動和其他壓力,并能維持其基本結構與功能的能力。它描述了該系統自我組織、學習與適應的程度[19-20]。作為自然的一部分,人類在依賴生態系統生存的同時也持續不斷地影響著生態系統,且這些影響涵蓋了從地區到全球的尺度。

近年的理論研究對于如何建立韌性、維持社會生態系統的功能確立了以下原則:(1)保持多樣性和冗余;(2)管理連接;(3)管理緩慢變量及其反饋;(4)促進復雜自適應系統思維;(5)鼓勵學習;(6)擴大參與;(7)促進多中心治理系統[20]。由此可見,社會生態系統的韌性包括人類預測變化和影響未來的能力,人類的主觀能動性在系統韌性構建中至關重要。

所以,韌性設計并不止于“被動響應”過程,還要主動參與以增強系統的韌性。合理的人工干預可以向景觀系統主動引入或有助于引入外界環境的物質、能量和信息,從而可以幫助觸發或加快形成景觀韌性的過程[21]95。

1.2.3 對關鍵變量的認識

社會生態系統錯綜復雜,受到很多變量的影響,但主要是由一些關鍵變量驅動的。這些關鍵變量都有其閾值,如果跨越了閾值,系統就會以另一種方式運行,而且通常情況下,都會伴隨著不可預見的意外發生。因此,要確定和識別系統的閾值,首先需要確定這些驅動、影響系統狀態的關鍵變量。

在濱水空間,引發要素系統跨越閾值的原因來自多方面,其中有些因素會在短時間內對要素系統產生極大影響,使其直接跨越閾值。這些“快變量”顯效較快,其中不當的人類社會行為占絕大多數,例如土地利用被改變,導致原有的過渡區與緩沖區被侵占;濱水生態系統附近增加了未經處理的污染源,引發水體富營養化從而使原濱水生態系統崩壞;河灘濕地等被填埋,失去蓄滯與行洪能力等。這些變量除非被監管者意識到并采取有效的補救措施,多數情況下都很難或無法回到該系統之前的狀態。此外,極端性氣候現象及自然災害,如颶風、海嘯等,對人類社會生態系統的破壞力極大,也是驅動系統向另一種態勢轉變的快變量。

相反,某些關鍵變量則變化緩慢,對系統的影響是長期性、緩釋性的,而且由于顯效緩慢,這些變量往往還具有一定的隱蔽性。例如,在風浪的長期沖擊與侵蝕下,傳統鋼筋混凝土防波堤的防護功能會逐漸降低,但具體降低了多少往往難以測度;又如,水體的污染物大多數時候濃度并不足以摧毀原有濱水生態系統,但會由于營養成分的長期變化而逐漸改變該生態系統的優勢物種及群落構成,降低多樣性,從而使原生濱水生態系統跨越閾值進入另一種態勢。

2 濱水空間的韌性作用機理

2.1 濱水空間的設計要素

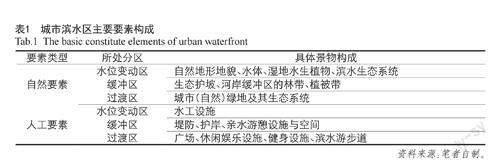

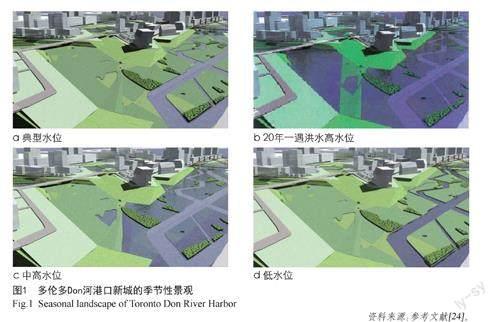

城市濱水空間作為城市與水體的過渡地段,受城市環境與自然環境的雙重影響,景物構成多樣復雜,目標呈現多元化。盡管濱水景觀要素紛繁多樣、表現不一,從根本上仍可以分為自然要素和人工要素兩大類。自然要素主要包括自然地形地貌、植物等,人工要素則包括堤岸/護坡、濱水道路、廣場等。根據離水的遠近關系及高程,將城市濱水空間分為常水位線及其上下的水位變動區、常水位線到城市防洪基準標高(一般為堤岸的頂標高)之間的緩沖區,以及高程位于城市設防基準標高以上,直接與城市腹地相連的過渡區。

水位變動區以自然要素為主。首先是岸際自然地形地貌,包括高水位時短期淹沒、低水位時出露的消落帶區域,如灘涂、濕地、島嶼等;其次是該區域的水生植物群落及其所構成的生態系統;為保證行洪安全,除了必要的水工設施以外,該區域很少存在人工要素。緩沖區以預防洪水、保護城市安全為主,因此堤岸、護坡等防洪設施是該區域最重要的人工要素;但是緩沖區在年常水位線之上,只在夏季遭受短時間脈沖洪水的影響,因此一般也具有由河岸植被帶為主的自然要素和觀景游憩為主的親水游憩設施。過渡區最重要的功能是濱水區與城市腹地的銜接與協調,強化區域的親水特色和場所感是該區域主要目標。綠地、廣場、休閑娛樂設施、健身設施與場地等多集中在此區域,除自然綠地外,皆以人工要素為主;很多市政基礎設施如城市濱江路、市政管線等都會穿越這一區域,容易割裂濱江區域與城市的直接聯系,影響此區域的可觀性和可達性。表1歸納整理了城市濱水區的主要要素。

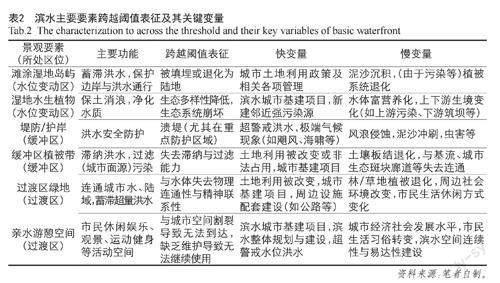

2.2 濱水空間關鍵變量甄別及其作用機制

在城市濱水空間,防洪護岸、保障城市安全是首要功能。自然生態空間的濕地與濱水生態系統、緩沖植物帶等可以滯納洪水、保持水土凈化水質,提供的不僅是城市水陸交界處必要的緩沖功能,更是城市濱水區未來可持續發展的保障。在安全和可持續發展的前提下,城市濱水區可以作為城市開放空間的一部分,實現其休閑游憩功能。在城市交通方面,除了少量必要的水上交通外,城市陸路交通可以內退或高架的形式,盡量避免對濱水區的穿越割裂,同時也能避免洪水對城市交通的影響。

將濱水空間主要要素與其最重要功能相對應,若它們失去了各自的最重要功能,且不再具備自行恢復到正常水平的能力,就可以被認為是跨越了閾值。例如,護岸或堤壩發生潰堤等安全事件,完全失去了洪水安全防護功能。

系統跨越閾值是其外在表現現象,但內在機理是驅動、影響系統狀態的關鍵變量跨越了閾值。例如河流地貌由于水流的侵蝕形成下切岸,因沉積現象形成尖沙洲或河漫灘,從而造成河道的不斷側移,最終改變河流岸坡地貌。

城市濱水空間社會生態系統同時受到快變量和慢變量的驅動。控制生態的變量往往變化緩慢,例如泥沙堆積速度、河流基流變化等;而控制社會的變量則可能或快或慢,前者例如城市土地利用變化、潮流更迭等,后者如文化習俗、人口年齡結構等。生物或物理層面的快變量主要是指那些為維持人類社會系統運作進行的各項建設(或破壞),如濱水公路、橋梁等的修建會對該區域的岸坡地形地貌和原有的生態系統造成巨大的影響,并影響該濱水區域的可達性;而社會層面的快變量主要關于當前的管理決策或政策,如城市土地開發政策或各類保護區域的劃定等。

3.2.2 對風浪侵蝕與水土流失的響應

面對越來越頻繁的極端氣候現象,傳統鋼筋混凝土防波堤易受潮水的沖擊侵蝕導致其強度逐漸降低,存在安全隱患。在生態方面,防波堤切斷了堤防內外生態系統的有機聯系,也割裂了濱水區居民娛樂休閑的觀景視線。

生態護岸可以提供一部分解決方案。除了具有一定的抗洪強度外,生態護岸對河流水文過程、生物過程也有促進作用。應對風浪傾斜、泥沙堆積等慢變量,護岸平面設計盡量維持河道原有的曲線,以適應河流的水文水力學過程。河岸堆積沖刷形式也是護坡斷面設計需要考慮的重要因素:一般堆積型河岸(凸岸)盡量以自然型為主,沖刷型(凹岸)以生態型堤岸為主;根據對沖刷強度進行試驗檢測的結果,確定不同類型的生態護岸。

由SCAPE景觀事務所為紐約斯坦藤島設計的名為“生命的防波堤”(Living Breakwater)項目(見圖2)中,被稱為“礁石街”(Reef Street)的以碎石營造的多孔隙質堤壩為當地水域中盛產的牡蠣提供了良好的生境,也為當地的魚蝦、貝類等海洋生物創造了多樣性的生境。位于低潮位的設計高程一方面促進了堤壩內外生態系統的物質能量交流,另一方面也為社區居民和休閑觀光者提供了更高質量的生活岸線。最具有開創性意義的是該設計方案充分考慮景觀的生長與動態特征,由于牡蠣在生長中會固結巖石的生長特性,這道“堤岸”會隨著牡蠣的生長而“長”高,并且隨著時間推移會越來越堅固,而不再有傳統防波堤的閾值限制,在應對長期的氣候變化方面具有更大的韌性。

3.2.3 濱水生態系統韌性強化

多樣化的生態系統具備更強的抗干擾能力。構建韌性濱水生態系統要遵循、順應植物的自然生長演替規律,促進物種的多樣化,引導其生成具有自我組織、自我修復能力的生態系統,從而遠離閾值。

整體生態框架的構建是其中非常重要的工作。水陸交界區域的灘涂、沙洲、低洼地、濕地能起到蓄洪滯洪、提供生境、改善水質的作用,生態效益明顯。對于這類區域以保護其原生地形地貌為主,在有條件的區域可以利用淺丘、洼地、瀉湖等空間形態,順應濕地植被帶演替規律,引導逐漸形成完整的濕地生態系統。妥善利用原有地形與坡度,并輔助以一定的微地形塑造,將生態斑塊串聯起來,可以達到事半功倍的效果。

通過營造空間的多樣化可以促進(生態服務)功能的多樣化。例如對于灘涂、濕地水生植物由于泥沙淤積以及水體富營養化等原因導致的生態退化,可以針對不同的污染物(如含氮、磷等成分的有機物)配置不同的水生植物群落來降解污染、凈化水質。在物質空間形態上,可利用多樣化的材料在水陸結合處營造高孔隙率、多流速變化的駁岸生境空間,塊體內部及其空隙中存在大量冗余空間,結合后期生長起來的植物體系,將形成天然的魚巢、魚道、盒式結構等,為魚類、鳥類和兩棲類動物提供棲息、覓食、繁衍和避難的場所。動植物的協同演替使濱水生態系統具有更強的抗干擾、自我組織和自我恢復能力,從而具有更強的韌性。

3.2.4 弱化中心降低風險

城市社會生態系統通常由高度多樣性和個性化的功能模塊組成。這些模塊是根據各個地方的特點及各組分互動產生的。在模式化系統下,局部出現的問題可以被控制,并阻止其蔓延到系統的其他部分[25]13,使系統遠離閾值。

城市濱水區是一種線性串聯的空間形式,其等級性和中心性相對較弱。根據步行空間半徑、鄰近的社區、該區景觀資源稟賦等,濱水區會形成多個景觀節點。這些分散的節點形成各自的空間“場域”,各個部分可以保持相對獨立,空間的組織結構因此具有多中心、模塊化的形式,讓系統在應對干擾時更具韌性。

在MIT CAU+ZUS+URBANISTEN為新澤西牧場公園設計的“新牧場:生產性的城市+區域公園”(New Meadowlands: Productive City + Regional Park)方案(見圖3)中,由濱水草地帶將沿岸不同用地串聯起來,分別承擔防洪、生態、居住、辦公、生產等多種功能。各用地之間以較為松散的模塊化組合,濱水草地帶通過其中的街道、快速公交線和一系列的公共空間、娛樂休閑區等將它們串聯起來。各個模塊都與公園相連通,同時又相對獨立,可以各自分期開發,具有較大的靈活性。

3.2.5 鼓勵社區行為與全民參與

城市社會過程由人口、經濟、政治、文化、技術水平等一系列因素所驅動,但這些因素作用在城市濱水區景觀系統上通常是復雜的、間接的。人與環境之間存在的雙向互動關系以人的行為為媒介,因此,社會過程的各個驅動因子對城市濱水區的影響也是通過人類個體及其群體的行為作用在城市濱水空間上。在濱水區尺度上,社區居民既是使用主體又是管理主體,公眾參與韌性構建一般體現為社區行為。社區行為對濱水景觀演變的影響主要通過兩種途徑產生,一種是居民直接參與景觀規劃與設計過程,另一種是通過教育、宣講等手段提高居民的環境意識,從而自覺參與改善與保護環境的行動。

濱水空間使用主體的年齡構成、收入層次、身份等直接影響他們的需求。這些需求只有景觀的實際使用者(當地社區居民)最清楚,與設計師合作可以幫助他們把這些設想轉化到實體空間上。例如丹麥的BIG事務所在為紐約曼哈頓島設計防洪規劃與景觀設計時,就花了16周的時間與周圍的社區居民開展多輪研討會,根據建議做了多個設計方案,最終形成滿足多方面要求且具有創造力的方案。2022年正值颶風“桑迪”發生10周年,紐約市為此舉辦了一系列紀念活動,包括研討會、展覽、徒步等,總結這10年來應對災害的成就并更好地面對未來。紐約及其市民們從未停止過學習和構建城市應對氣候變化韌性的腳步。

4 延伸思考

4.1 關于研究的尺度問題

韌性是一種策略而不是單純的理念,必須基于一個地方環境的生態、經濟的動態驅動機制,同時還必須整合于相互聯系的不同尺度中[25]14。某個尺度的結構、動態變化和系統會如何做出響應,很大程度上有賴于周圍其他尺度上的系統狀態和動態變化[15]89。

濱水區的問題不只是“某個具體的生境”一類的場地尺度上的問題,它與城市、區域等更大的尺度有著極強的內在關聯性。以河流基流水平為例,地下水是河流基流的主要來源,地下水從河道與地下水面相切的部分進入河道,在旱季和雨季都能為河道供給穩定的水量[27]。而地下水在被大量抽取、污染,以及大面積的硬化地面環境下,根本無法得到有效的補充。這就直接影響了河流的基本水流及水位。這些都是區域尺度的系統性問題。本文對相關問題的策略與應用研究只是多時空尺度的韌性策略中的一環,有賴于多尺度上韌性策略的配合。但關注于中小尺度空間塑造的適應性景觀策略也能夠擴展“韌性”的內涵[21]23。

4.2 閾值的確定及其量化

目前,將韌性理論作為新的范式應用于具體實踐仍然存在很多問題。在對社會生態系統的韌性進行理解與評估時,閾值的界定是關鍵點,特別是閾值的定量化研究是提高整體應用水平的重要保證。

本文對濱水空間景觀要素的閾值界定同樣是從定性的角度出發,并帶有一定的不確定性。例如,如何界定某區域的濱水生態系統喪失了原有的生態服務功能?尤其是在社會生態系統的視角上,不同系統之間的相互關系及其跨尺度的特征導致其閾值更難以被準確界定,需要跨學科的通力合作。近年來,復雜網絡理論被拓展到城市系統韌性的定量測度研究中,例如利用滲流理論識別系統結構變化的閾值,但其功能內涵仍然有待進一步研究。此外,隨著城市大數據的持續積累和云計算技術的不斷進步,對韌性相關的定量模型和計算平臺的構建仍在持續探索中[13]5300。

4.3 “特定韌性”與“普遍韌性”

從閾值的角度出發界定系統,需要了解支配系統的關鍵變量,因為這些變量可能體現出閾值效應。一旦確定這些關鍵變量,有關韌性的問題就會變得有針對性,但如果只針對這類“特定的韌性”,而對具體變量和具體干擾因素實施的管理和控制及優化措施,很可能會降低系統其他方面的韌性。因此,實施管理以保障系統的“特定韌性”與維持社會生態系統的“普遍韌性”同樣重要。

研究表明,多樣性、模塊化和反饋強度在維持系統普遍韌性方面能發揮重要作用[28]。本文雖然也用到上述幾個韌性特征作為設計響應策略的指導,但是更多還是應用在物理層面及生態系統方面,對社會系統的相關方面研究還不夠。這一方面是由于相關的閾值難以確定,另一方面也是因為我國大部分公民的環境保護意識比較淡漠,加之政府的組織管理方式不同,導致這方面的研究比較缺乏實證范本。從長期來看,在全社會范圍內進行公民環境保護意識教育也是非常重要和必要的。全民知識與認知水平的提高還可促進相關制度和管理上的創新,提升整個城市及社會的韌性。

4.4 對適應性循環的認識

一個動態的系統并不存在所謂“最佳狀態”,而是處于不斷變化與循環中,快速生長、穩定守恒、釋放和重組是這一循環的4個階段。伴隨著相同內在關聯度、靈活度和彈性等方面的變化,系統在各個階段都有不同的表現方式[15]74。這就是適應性循環。

社會生態系統的正向循環是從快速生長階段到穩定守恒階段,但穩定守恒階段必然會結束,而且該階段持續時間越長,結束它進入釋放階段的干擾就越小。在釋放階段,所有聯系會被破壞,伴隨著各種資源的溢出,隨后系統進行自我重組,進入充滿不確定性和不穩定的逆向循環階段。

適應性設計運用各種設計策略控制系統的閾值,但并不能消滅閾值。通過對適應性循環的認識,穩定守恒階段不能長期持續,系統必然進入釋放和重組階段。雖然新的變革也可能在這個階段產生,但是其結果難說是好是壞。不過適應性循環理論仍給我們提出一些解決思路,即這一循環并不是一個絕對的、固定的周期,而是存在很多變異。系統在由穩定守恒階段向釋放階段轉換之前,也可能有一些小的擾動而退回到生長階段。通過系統在較低尺度上的釋放和重組來避免系統在重要尺度上產生釋放,可以防止穩定守恒階段后期在該尺度上形成[15]81。

5 結語

隨著“韌性”的高頻使用與廣泛關注,相關的研究也增多。但大多研究著眼于較大尺度,如流域、區域、城市等,對具體的規劃與設計的指導與實操性不強。中小尺度上對“韌性”的理論和設計應用并不多,本文希望在這個尺度上進行一種有益的探索,深入理解韌性的相關機理,以期為未來實踐應用提供更多的理論支持。